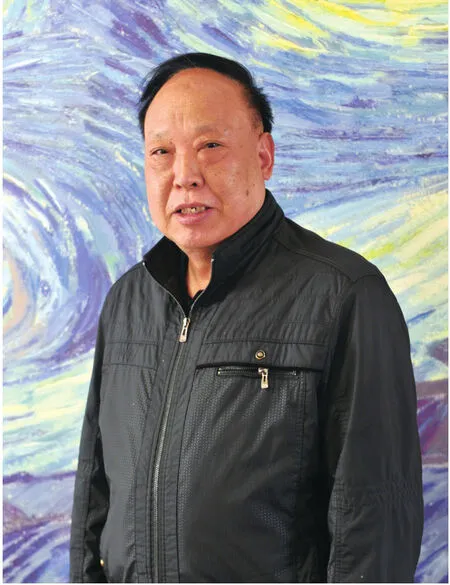

徐文舉:在詩中,浪漫主義與現實并非矛盾

徐文舉:在詩中,浪漫主義與現實并非矛盾

徐文舉是方悅社區的居民,新蘇州人,退休后攜老伴跟隨兒子來蘇州照看小孩兒,愛好寫詩的他,沒多久就成了社區的名人。一首《方洲公園小景》有聲有景地描繪出日常生活中的動人情境,收獲了不少稱贊。詩中這樣寫道,“垂柳四合好鳥遷/一池清可野鳧閑/翩然粉蝶穿紅蓼/輕薄蜻蜓吻白蓮。”

目前他還在大量地創作,并且計劃出一本詩集。他對詩的熱愛,還得從上世紀40年代說起。

舊武俠和《三字經》埋下了創作種子

1947年,徐文舉出生在湖北的一個小村莊,到了讀書的年紀,村里沒什么書籍資源,只能讀舊武俠和《三字經》,這為他愛上文史奠定了基礎。中學時期,流行文學熱,涌現出一大批文學愛好者,由于沒啥升學壓力,徐文舉便把文學發展成了課余愛好。他讀郭小川、賀敬之,看了文杰們創作的東西,他也小試牛刀。到了高中,他開始寫自由詩。

1965年,他考上了華中師范大學。一年后,文革爆發,他從一開始的造反派變成后來的逍遙派,利用那段時間,待在學校圖書館讀了大量的書,包括很多外國文學和中國古典文學。到了70年代初,他開始嘗試格律詩的寫作。他說自由詩和格律詩都不簡單,只是后者平臺更高,必須得懂古漢語才行。對于格律詩的創作能夠游刃有余,跟他讀了大量的古典文學離不開關系。

大學畢業后,徐文舉到中學任教,連續多次擔任畢業班的語文老師,迫于學生升學率的壓力,他幾乎把重心都放到書本教學上,詩歌創作只好減產。

直到退休后,他才得空重拾詩歌愛好。不過后來他又被返聘了五六年,因此真正意義上大規模的創作是在2011年之后。

寫詩是抒情達意,也為了記錄生活

徐文舉說創作也要看心情,既是抒情達意,也為了記錄生活。一來老有所樂,二來愉悅身心。他寫詩的題材來源于個人生活體驗,如和老伴開荒種紅薯,他就用詩記錄了從種苕秧,到雨天揮鐵鍬感嘆“開門辦學”的過去的時代,再到紅薯結果的三個階段;

還有以現實主義為基礎,用浪漫主義手法表現的詩作《自釀對飲葡萄美酒歌》,是源于他和老伴一起釀制葡萄酒,對飲醉酒之后,開始幻想自己游仙,喝酒解愁,在夢中反映現實,并且對未來提出了期望;再如家鄉的景色很美,他看見城西北的湖在重修,便作了一首《西湖》……

來到蘇州后,他又根據當下的生活環境進行創作。開頭所說的《方洲公園小景》是帶小孩兒出去遛彎時看見的美景觸動心弦,他用夸張的手法添加了想象的東西,為了表達心中的意境;另一首《登相門城樓》則是從歷史的角度直抒胸臆。

當然即便身在異鄉,也不忘和家鄉老友切磋。他們有個微信群,經常根據同一個主題作出不同的詩,比如大學所在地桂子山,老同學就通過作詩來回憶往事。他們還常“唱和”,就是用同樣的韻腳作出內容相似的詩。這些退休后的創作種種,徐文舉都樂在其中。