曹三公子:那一刻的空虛和落寞

文/周瓦

曹三公子:那一刻的空虛和落寞

文/周瓦

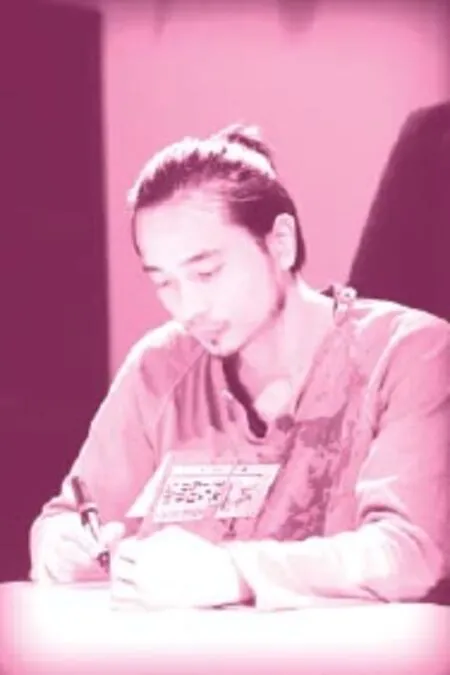

曹三公子的家住在西湖邊,此地林木濃郁,環境幽靜,晚上出門五分鐘就是燈紅酒綠的紅塵世界。他的世界,多半在古書中。雖然將近不惑,他素色T恤,黑褲,扎著馬尾,留著一撮胡子,但是容貌體型依舊是少年模樣,只是在思考的時候,眼睛望著遠方,如黑夜繁星閃爍,語氣舒緩而來,就算是很尖銳的不同意見,也平和有余。想是浸淫在古書中的人,散發出的也是線裝書的淡泊氣質。

曹三公子而立之年,就被譽為“歷史寫作新一代大師級領軍人物”。

幾乎同一時期,他與當年明月在論壇貼歷史小說,頓時吹皺一池春水,曹三公子入木三分地描畫了一個兩千年前的古人李斯,一個底層公務員奮斗到千古名相,成功又慘敗的仕途人生。結果害了不知多少讀者廢寢忘食追讀,而曹三公子輕松坐擁百萬點擊量,成為當時的網絡紅人。有位署名蘇家小小的女讀者,天天向曹三公子發帖求愛,稱“有一種才華,讓我仰望已久,有一種光芒,令我駐足停留”,引得眾人追捧。當時有人稱,天涯論壇成就了曹三公子,還成就了粉絲蘇家小小。

傳說,曹三公子和當年明月當年在天涯紅極一時,煮酒的一幫老人犯了紅眼病,馬甲攻擊、瘋狂刷屏,幾欲趕走之而后快。最終,當年明月憤而出走,在新浪開博,筆耕不輟。曹三公子在天涯貼完了《流血的仕途:李斯與秦帝國》,也步其后塵,新浪開博,中信出書。實體書面世后被譽為職場圣經、官場寶典,基層公務員必讀之書。連房地產大佬潘石屹也來推介此書,稱其不但講歷史,講智慧,更是在講人性。當時《三聯生活周刊》主筆王小峰評價曹昇的文字:“我讀時,興趣點主要集中在他的語言特色上,一路看下來爽得不行,不停地掉在地上。所以,即使你對官場上的那些勾心斗角不感興趣,這本書你也能看得饒有興致。如果你是一個準備走仕途的人,看這本書就更爽了,看完之后,你仰望蒼穹,都會有種‘直掛云帆濟滄海’的感覺。”

《流血的仕途:李斯與秦帝國》這本歷史小說除了李斯本身的魅力,曹三公子更是從人性的角度講述這位千古名相,不僅對李斯生動刻畫,更是對其精神世界的重建,這讓讀者閱讀時很有親切感。同時曹三公子的語言很有特色,人物對話是模擬文言文,敘述部分卻夾雜網絡語言、流行歌曲、小品語言。曹三公子解釋為,“開創了一種新的寫法,天馬行空的寫法建立在對歷史了然于胸的前提之下。”

第一部歷史小說獲得如此好評,并不多見。曹三公子坦言,如果不是網絡時代,不是讀者的期待,懶散的自己是無法完成這近50萬字的作品。

“當時我只想寫李斯2萬字的故事”,當他講完李斯從廁所老鼠和糧倉老鼠的命運中獲得啟發,作為生活寡淡的底層公務員,曹三公子提出了“大丈夫于人世間,有兩個問題必須問問自己:活著時怎樣站著?死去時怎樣躺著?”這是他寫李斯的初衷,他寄李斯這個歷史人物對自身價值的追問。這也是剛畢業工作的年輕人迷茫困惑的人生命題。小說這部分內容一貼出,立刻獲得無數讀者的回應,隨著貼出來的內容增加,他發現讀者跟帖點評的質量也很高。當時天涯煮酒論壇云集的多是當時的精英讀者。他感覺自己的寫作遇到了高手,而且這幫高手對他的小說寄予厚望。當他寫完計劃中的2萬字,原本準備結束,但是面對如此多的期待,他感覺自己無法辜負,無法停止,這時候,他有了寫完李斯一生的創作沖動。

“李斯站在皇權社會的開端,從他和秦始皇開始,咱們國家已經沒有諸侯列國了,開始走向皇權社會,他就是皇權社會的締造者,挺顯赫的一個人,然而他地位又挺低的,這種反差很多人感興趣,我也挺感興趣。”他回憶道。

寫李斯的一生,曹三公子很快就迎來第一個挑戰,那就是李斯離開故鄉去咸陽,投呂不韋門下做舍人這段歷史。史書記載得非常簡單,“公元前247年西入秦,求為秦相呂不韋舍人。”但是這是屌絲李斯逆襲的第一步,由此打開他在秦國的不凡事業。這段經歷,曹三公子寫了1萬多字的內容,這段內容不僅挑戰作者的文言文的寫作韻味,還需要有進入李斯內心,讓讀者的閱讀有代入感,不出戲。

當他寫到李斯被引薦之后,呂不韋派秘書帶李斯來見,李斯特意詢問秘書,老大原話是怎么說的,是讓其進來,還是請其進來,還是……,秘書說是“請你進去”。有讀者立即為這一細節叫好。這聲好,如同新演員上舞臺亮嗓子,臺下識貨的一聲好。正是讀者的這聲好,曹三公子知道筆下的李斯被認可了,他進入了李斯的內心,抓住了這部歷史小說的“魂”,此時他知道自己一定能把李斯這部作品寫好。回憶到此,曹三公子感慨:讀者對他而言,太重要。

“古人寫史,愛寓褒貶,所謂春秋,微言大義。頗似今天的小學生考試,無論多么牽強,一定要總結出一個中心思想。在如今的社會,個人價值得到了前所未有的張揚,看問題的角度也越發多元化,不再是簡單粗暴的非黑即白的二分法,所以今天來寫古人,會更自然地從人性角度去考察古人,帶著溫情去還原他們的事功與人生。”由此,曹三公子在敘事方式上進行了歷史性突破,開創了“以心證史,猶如親歷”的寫法。他重視人物心理分析,用中西文學作品中的故事或其他學科知識來解釋歷史現象,剖析歷史人物,讀者讀起來有一種“感同身受,有如親歷”的感覺,就如評論家說:“讀曹昇的書前,你只是在旁觀歷史;讀過曹昇的書后,你是在見證歷史。”

要在原創上面開辟新天地,挑戰自然接踵而來,而且更加考驗你對歷史的研究。在寫到秦始皇的弟弟作亂,史書上“八年,王弟長安君成蟜將兵擊趙,反,死。”寥寥幾字,當今考古發現其名號鑄造的錢幣,可見謀反之事確有其事。如此重大事件,留給后人的卻是巨大的想象空間,作者需要利用一切史料進行推理和拼接。在此,曹三公子憑空創作出3萬多字的內容,這種歷史拼接最考驗作者對史料的把握能力、推理能力和想象力,以及對這個時代氣息的熟悉能力。“對歷史資料的充分運用,如同以意用劍,將貌似毫無關聯的歷史碎片,融匯一起,剪草為馬,撒豆成兵,一切皆可呼風喚雨,成就大事。”

完成對千古名相李斯的挑戰,曹三公子下一部作品鎖定開國皇帝劉秀。每個人的心中都有一個與眾不同的帝王。劉秀這位皇帝受過太學教育,又是皇室血脈,尚未出道,世間就有他將成皇帝的預言,多次羊落虎口,他都吉人天相,化險為夷。

比如劉秀在最敬愛的長兄被一場無恥的政變清洗之后,他沒有逃離皇城,而是主動前赴。一般人必定有去無回,但是劉秀在服喪期婚娶陰麗華,主動向兇手們俯首輸誠,含垢忍辱,最終逃過此劫。比如劉秀遭遇眾多草寇,一一擒拿,又放虎歸山,某夜僅帶隨從拜訪,居然再次安然。曹三公子每每讀到這里,不禁連連追問:這哥們兒當時怎么想的,怎么走的都是非常人的路數。“正是這樣的時刻,使我瞬間接近他們,理解他們,他們不再是史冊上的冰冷記錄,而是成了可以寄予同情和悲憫的真實的人。”

劉秀的經歷傳奇,在曹三公子心目中又是最完美也最低調的,具有當皇帝的一切好的素質,缺點很少,同時他是個很好的人。最有意思的是劉秀出生就被預言做皇帝,最終被命運推動著,出色完成了自己的宿命。而宿命論對當代人依舊有影響。他意識到這就是他書寫劉秀的魂,于是他給自己的挑戰加碼,開寫帝皇。他認為,“歷史小說的根本魅力,不僅在于呈現歷史,更應讓讀者迎接未來,這其實也是寫作或者閱讀歷史的應有之義。”

曹三公子從小喜歡聽評書、看傳奇,當時就覺得古人特別有意思,尤其是那些英雄人物,很多小孩在聽評書、看傳奇的時候,往往會有代入感,會幻想自己就是關羽、張飛、武松、李逵,殺富濟貧,伸張正義,掄起大刀,就往別人頭上砍。當這些評書塑造每個孩子的英雄觀時,他更多的納悶是他們怎么都不怕死呢?從那時起,曹三公子更多的是從一個平凡人的角度去思考這些歷史英雄。

曹三公子喜歡閱讀歷史,對他而言,與其在世俗上浪費時間,不如閱讀這些歷史人物更有意思。在他眼里,歷史人物都是幾代人里以及幾億人里篩選出來的精英。“生活中,我能碰到幾個時代精英,而他們最終能算是時代英雄嗎?但是在史書中,我能碰到所有的歷史人物,而且他們是歷史篩選出來的精英,更有人類真正的英雄。”

在人生低迷時,他更是選擇閱讀歷史,“我覺得歷史的作用挺能安慰人的,當你在特別失落的時候、迷茫的時候,你可以到歷史里邊去,這就是中國的好處,它有五千多年的文明史,兩千多年的前史,在這個長河里面你可以找到很多溫暖的東西、光明的東西。”

而且,如今讀歷史更有時代的優勢,隨著大量考古研究發現,今人掌握了更多的歷史資料。由此,歷史小說的創新勢在必行。“因為前人的掣肘來自于其價值觀與視野。在今天,前人的價值觀許多已被拋棄,許多已經背離于時代,無法與當下共鳴。而在知識結構上,毫不謙虛地說,我們要遠比古人豐富和全面,我們的視野也遠比古人開闊。許多我們習以為常的事物,古人連做夢都不敢想。所以在寫作時,并不需要刻意去突破或者超越古人,只要認清自己,做好一個現代人即可。”

在閱讀歷史的領域中,他更喜歡閱讀古人的筆記小說,《世說新語》是他閱讀最多的書。“筆記小說都是無意識的創作,多為私人性質,反映了當時古人的心態和思想境界。當你閱讀時,對古人特別有親切感。這會激起我對那個時代的濃厚興趣。”

創作歷史小說需要大量的準備功課,曹三公子透露,沉寂6年的他最近在寫封神榜背景的歷史小說,預期會是一個浩繁的工程,所以目前還在前期準備階段,其中便會涉及到中國早期神話。

閱讀歷史,與古人神交,書寫古人的英雄史,這樣的準備工作以及創作注定漫長。這個漫長的過程,往往讓曹三公子愛恨交織。“在寫作中最讓我喜歡和享受的事情,無疑就是寫完一整部作品的那一刻,從心中油然而生的那種不足為外人道的空虛和落寞,這種空虛和落寞,幾乎是凌駕于快樂之上的更高滿足。”讓我們等待他下一部作品,期待他再一次的更高滿足吧。

摘自《北京青年報》