大清王朝的最后一個春節

●舜南

大清王朝的最后一個春節

●舜南

1911年1月30日,是辛亥年的正月初一。這一天,全國大部分地區陰云密布,許多地方更是雨雪紛紛,冷風嗖嗖。噼噼啪啪、震耳欲聾的鞭炮聲,似乎充滿了熱熱鬧鬧的年味;老百姓管不了世事變遷,有錢過年,沒錢也過年。宣統皇帝才5歲,在皇宮里吵著鬧著,不知道這個新年已是大清王朝統治下的最后一個新年。風云暗涌,一場巨變正在醞釀……

皇帝吃著母乳過新年

大清朝的最后一個新年,皇宮里按照慣例依舊是一派奢華景象。這天一早,年幼的宣統與裕隆皇太后一起來到了太和殿。

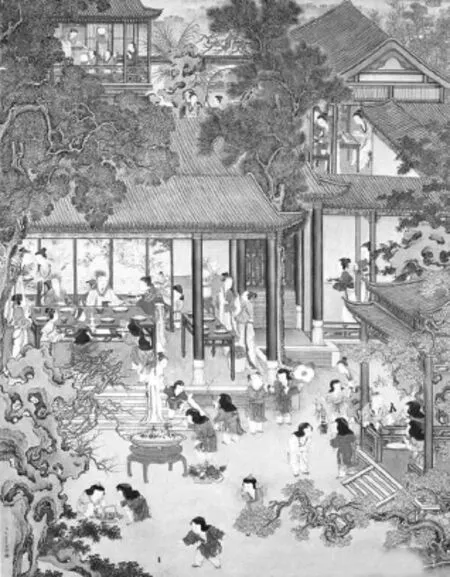

歷朝清帝都會在節慶之日于紫禁城乾清宮舉行盛宴。除去宮中奢華的擺設、成套的禮數不說,單說吃就不勝枚舉。每逢萬壽圣節(皇帝和太后生日)時,內務府都進納食物“九龍盒”。有萬字餅、壽字酥、福字餅、祿字酥、吉祥餅、如意酥、福壽餅、鶴年酥、長春餅、百花酥、三桃餅、松仁酥、七星餅、花桃酥、松壽餅、蘋果、百合、鴨梨、廣橙、蜜餞桃脯、蜜餞杏脯、蜜餞果脯、蜜餞雜脯、熏豬、熏雞、熏鴨、熏肉,計27種,每種3盒,共81盒。這還是相對隨便的生日家宴,每年于元旦(即大年初一),皇室更要在太和殿舉行盛大國宴,招待各少數民族王公及外國使節,以賀新年。太和殿大宴共設宴桌210席,每次都要耗用羊百只、酒百瓶。

5歲的宣統,雖然貴為天子,但怎么說也是個毛孩子。無論年宴多么奢華、多么隆重,對他來說都不如乳娘的奶水好。溥儀的乳娘隨皇帝一起進宮,和溥儀感情極深,溥儀一直到9歲仍在吃奶娘的母乳。大清王朝的最后一個新年大典,當小皇帝在太和殿哭得群臣束手無策時,是奶娘的乳汁使他安靜下來。宮中慣例,新年之際,皇帝要御筆書寫若干“福”字,但毛孩子如何寫得了字?這年年初一,大臣們已經連續三年沒有拿到皇帝的賜“福”了。

胡適身在異國寫家書

大清朝的最后一個新年,是個星期一,胡適先生正在美國留學。新年這天他考完生物學后,第一件事就是給母親寫了一封長長的家書。胡適是于年前獲得庚子賠款獎學金得以留學的。因胡適家道中落,美國的農學院可以免學費,學農以節省學費接濟家庭,所以胡適進入康奈爾大學農學院學習農學。在農學院必須實習各項農事,包括洗馬、套車、駕車等,還要下玉米田,胡適對這些還算饒有興趣。可是到了蘋果分類時,胡適卻十分頭大。三十多種蘋果,對美國農家出身的學生來說,二三十分鐘就可分門別類,弄得一清二楚;胡適花了兩個半小時,卻只能分辨出20種。于是他很快便轉學歷史、文學。

決意轉行的胡適,開始大量閱讀文學經典。新年這天,剛寫完給母親的家書,他便收到了訂購的古今名著叢書——五尺叢書。胡適在這一天的日記中記道:“考生物學尚無大疵。今日五尺叢書送來,極滿意。五尺叢書,又名哈佛叢書,是哈佛大學校長伊里鄂主編的叢書,收集古今名著印成五十巨冊,長約五英尺,故有五尺之名。”棄農轉文,讓胡適日后成名,他一生共獲得博士學位35個。

這一天凌晨,身在異國他鄉的胡適想到正是中國的除夕夜,不禁浮想聯翩,夜不能寐,遂放下手頭捧讀之書,成五言詩一首:“永夜寒如故,朝來歲已更。層冰埋大道,積雪壓孤城。往事潮心上,奇書照眼明。可憐逢令節,辛苦尚爭名。”

哈爾濱兩千尸體被焚化

大清朝的最后一個新年,始于三四個月前的東北大瘟疫已經蔓延至京津地區。為防止疫情乘“春運”之際蔓延,京奉鐵路已于年前停開,外國使館區所在的東交民巷也切斷了華人交通。進而,洋人又提出于正月初一起,禁止戲院演出若干日。他們的提議本來并不錯,只是那口氣十分霸道,如果中國當局不采取行動,洋人就要出面干涉。

這一天,哈爾濱因疫情而死的人數已高達160多人。死亡的氣息籠罩著每個人!

隔離、消毒、阻斷交通……能做的事情都做了,為什么疫情卻一天比一天嚴重?主持抗擊疫情的醫學家伍連德百思不解。一天,伍連德來到哈爾濱城北公共墳場,眼前的一幕,讓他驚呆了。時值隆冬,地上積雪有五六寸厚,雪地上一排排因疫而死來不及掩埋的尸體露天停放著,如長蛇陣一般綿延一里有余。鼠疫桿菌可以在這些尸身上存活很久,整個墳場簡直就像一個儲藏鼠疫桿菌的大冰柜。如果有老鼠等動物接觸到這些尸體,再由動物傳染給城里的人,那么一切防疫措施都化為烏有。怎么辦?伍連德做出了一個自己都驚出一身冷汗的決定:焚尸!宣統三年大年初一,全國大部分地區都在歡度春節,哈爾濱城北公共墳場卻是一片肅殺之氣。伍連德召集了200個工人,將所有棺木、尸體按100個為一堆,一共堆了22堆,澆上煤油,付之一炬。2200多具尸體頓時灰飛煙滅。

從這一天起,哈爾濱一直攀升的死亡人數開始下跌。

此外,清廷當局也加大了對防疫不力、隱瞞疫情的官員“問責”力度。據《清實錄》記載,吉林西北路道于駟興、吉林西南路道李澍恩等官員,皆因防疫不力而被撤職。

文學社過一個“革命化”新年

大清王朝的最后一個新年,革命黨人蔣翊武、詹大悲、劉復基、蔡大輔以新年團拜為名,約集振武學社各標代表,在武漢黃鶴樓畔風度樓召開會議,正式成立文學社。

一個多月前,湖北新軍中反清革命團體振武學社領導人被逐出軍營后,振武學社社務由蔣翊武代為主持,革命力量基本未受損失。風頭過后,蔣翊武、詹大悲、劉復基、蔡大輔等集會于武昌閱馬廠集賢酒館,商定將振武學社更名為文學社,以研究文學作掩護,繼續進行反清活動。大年初一成立的文學社,以“推翻清朝專制,反對康、梁保皇政策,擁護孫文的革命主張”為實際宗旨,遙戴孫中山為總理,以同盟會“驅除韃虜,恢復中華,建立民國,平均地權”為綱領。大家共推蔣翊武為社長。

文學社成立后設總機關于武昌小朝街85號,并在漢口、漢陽等地成立分機關。以詹大悲等于數月前創辦的《大江報》為喉舌,立“增進人群首先,提倡社會真理,灌輸國民常識”宗旨,積極進行革命宣傳,使湖北地區革命形勢日趨高漲。隨著社會上保路風潮的發展,文學社迅速擴展到三千余人,為發動武昌起義打下了雄厚基礎。

濟南人初一涌進博物館

這一年,濟南已經開埠7年。1904年濟南開建博物館,1910年全部建成,名為廣智院。廣智院正面為陳列室,左為閱覽室,右為研究所,后為布道堂。陳列室中有天文地理、歷史、動植物、機器機械、各國貿易、世界人口等圖表,還有汽車、火車、輪船以及黃河與黃河鐵路橋的模型。這年的新年,廣智院正式對外開放,觀眾一時趨之若鶩。去廣智院參觀,竟成濟南人一新式年俗。

這一年,膠濟鐵路已通車六七年,津浦鐵路也即將通車。新年這天,濟南上空除了鞭炮聲聲在回蕩外,還偶爾傳來幾聲長長的汽笛聲。沒吃過豬肉,也見過豬跑。雖然大多數濟南人那時還沒坐過火車,但對這個拖著幾十節車廂的龐然大物還是司空見慣了的。可那時的上海道臺卻是第一次乘坐火車。上海道臺給江蘇巡撫去拜年,年初三登車,初五就回到上海。道臺先生回滬后,根據江蘇巡撫的指示,不僅不許借新年之際聚眾賭博,連民間賽燈會也以斂財肥私的罪名,列入查禁之列。

有一個署名“老農”的作家,寫了一篇《全福壽》的文章,記下了大清王朝最后一個新年他的所見所聞:“桃符昨換,柏酒初斟,萬象回春,三陽開泰,哈哈,又是一番新氣象了。”“老農”在街頭看到了一個賣燈籠的,“燈上的字卻更加特別了,也不是什么狀元及第,什么五子登科,什么文華殿大學士,都是按著一二三四等數目寫去,什么是一鬧鼠疫哩,二減房租哩,又是三月資政,四品京堂,五年國會哩……你看現在國民的文明程度竟一天高似一天,連這做小生意的也改良起來了,有些國家思想了。”據載,那一年除夕亥時,長江下游的常州、鎮江、揚州一帶,天空忽然“電光閃閃,雷聲隆隆。雷雨下了約莫兩個時辰”。年初一那天,上海亦是“天氣陰凝,膏雨霖霖,行人濕衣”。“歲平人和,有可必矣”,《申報》上一篇《元旦喜雨說》給辛亥年算了這么一卦。但百姓俗信卻認為,正月里打雷是“遍地是賊”的征兆。大清走向亡途,已是無可逆轉。