我國主要工業省區大氣污染排放效率的地區差異、變化趨勢與成因分解

汪克亮,孟祥瑞,楊 力,楊寶臣,王建民,程云鶴(.安徽理工大學經濟與管理學院,安徽 淮南300;.天津大學管理與經濟學部,天津 30007)

我國主要工業省區大氣污染排放效率的地區差異、變化趨勢與成因分解

汪克亮1*,孟祥瑞1,楊 力1,楊寶臣2,王建民1,程云鶴1(1.安徽理工大學經濟與管理學院,安徽 淮南232001;2.天津大學管理與經濟學部,天津 300072)

運用非徑向方向性距離函數(NRDDF)與具有差分結構的改進型Luenberger生產率指標,分別基于靜態與動態維度對2003~2012年間我國13個主要工業省區大氣污染排放效率的地區差異、變化趨勢及其成因進行了深入研究.結果表明:我國主要工業省區大氣污染排放效率偏低,地區差異特征明顯,大氣污染減排潛力巨大,純技術效率是大氣污染排放效率較低的主要制約因素;無論是從整體還是單一污染物來看,我國主要工業省區的大氣污染排放效率增長呈現完全依賴環境技術進步的單輪驅動模式,而純技術效率與規模效率的變化則起到了阻礙作用;通過分析大氣污染減排的優勢與不足,發現我國主要工業省區大氣污染排放效率呈現兩極分化趨勢顯著的馬太效應特征,各工業省區之間的效率差距有可能會繼續擴大.

大氣污染排放效率;工業省區;地區差異;變化趨勢;成因分解

近年來,為了有效遏制大氣污染和霧霾天氣,國內外學者從技術、經濟等層面開展了廣泛深入研究,提出了一系列針對性的對策與措施.然而,專注于大氣污染排放效率的文獻仍然鮮見,相關研究主要是面向能源環境效率這一主題展開.其中,基于數據包絡分析(DEA)的能源環境效率指標得到廣泛應用,是當前這一領域的主流方法,研究成果非常豐富,Hu等[1]首次基于DEA提出了全要素能源效率(TFEE)指標并以中國省份為對象進行了實證分析;有學者運用 TFEE指標分析了中國能源效率的地區差異、動態演變與影響機制[2-4];也有學者將能源利用的環境效應納入DEA分析框架,科學評價了環境約束下的中國省際能源利用效率[5-7];Zhou等[8]采用基于環境DEA技術的Malmquist生產率指數測度了1997~2004年世界上前18位排放大國的二氧化碳排放績效;王奇等[9]運用超效率DEA模型對我國各省份的大氣污染治理效率進行了分析,是隸屬于本文研究主題的少數文獻之一.上述研究以傳統Shephard距離函數為基礎,只能基于投入或產出某一導向,無法同時考慮投入與產出兩個方面,在理論上有一定的局限性.Chung等[10]提出方向性距離函數(DDF)較好地解決了這一問題,該函數可以同時兼顧經濟增長與節能減排,能夠體現又好又快的綠色發展思想[10];隨后,有學者將 DDF引入到能源環境效率研究之中,獲得更加科學的效率測度結果[11-13].但這些研究均是在傳統徑向框架下進行,要求投入產出必須同比例擴張或收縮,沒有考慮松弛變量的影響而導致效率測度的扭曲.為此,國內外學者采用非徑向(non-radial) DEA模型來改進這一缺陷.Zhou等[14]基于環境生產技術提出了幾類非徑向環境效率評價模型,對于后續研究具有較強的導向作用;王兵等[15]率先使用SBM-DDF與Luenberger生產率對中國省域環境效率與生產率進行了分析;Choi等[16]運用SBM模型針對中國省域能源效率、碳減排潛力以及邊際減排成本開展了研究.類似的采用非徑向 DEA模型研究還包括 Wang等[17]、宋馬林等

[18]、王兵等[19].

大量研究表明,非徑向 DEA方法研究環境效率具有突出優勢,本文將沿用該方法進行分析,并在具體方法選擇上,采用更加先進的非徑向DDF(NRDDF)與基于差分結構的Luenberger生產率指標這兩種工具,從靜態與動態兩個層面測算大氣污染排放效率,從單一污染物視角分解大氣污染排放效率的靜態與動態指數,不僅能考察每種污染物在大氣污染減排中的貢獻,而且還可獲得驅動區域大氣污染排放效率提升的深層次因素,并由此判斷區域大氣污染減排的優勢與不足,為減排路徑選擇與策略優化提供借鑒與參考.

1 研究方法

1.1 非徑向DDF與大氣污染排放效率測算

假設有 k( k = 1,2,...,K)個決策單元的經濟增加值為v,同時排放出 n( n = 1,2,...,N)種大氣污染物,即 p=(p1, p2,...,pN).本文定義決策單元的經濟增加值與排放的大氣污染物的所有可能組合為“污染產生技術集(PGTS)”:

式中:RN+1N×1階實矩陣,為借鑒文獻[20-21]關于環境效率的定義,本文將以決策單元經濟增加值與大氣污染排放量之比來度量大氣污染排放效率(APEE),即:

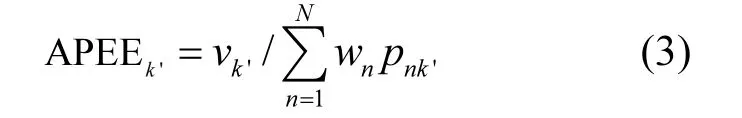

式中:函數 f (.)可以將不同的污染物綜合為一個一體化的大氣污染排放整體指標.本文將采用線性加權函數的方式,得到決策單元 k′大氣污染排放效率的計算公式為:

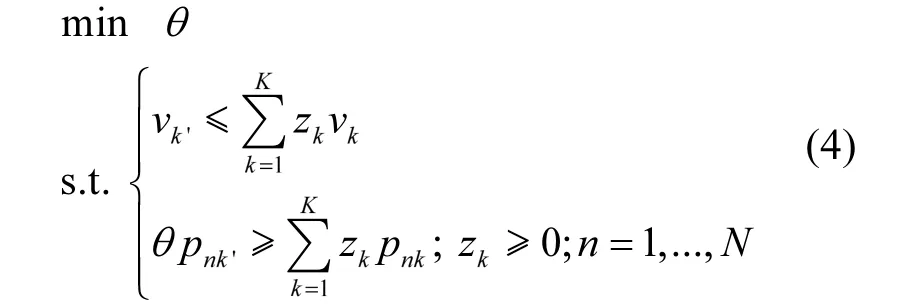

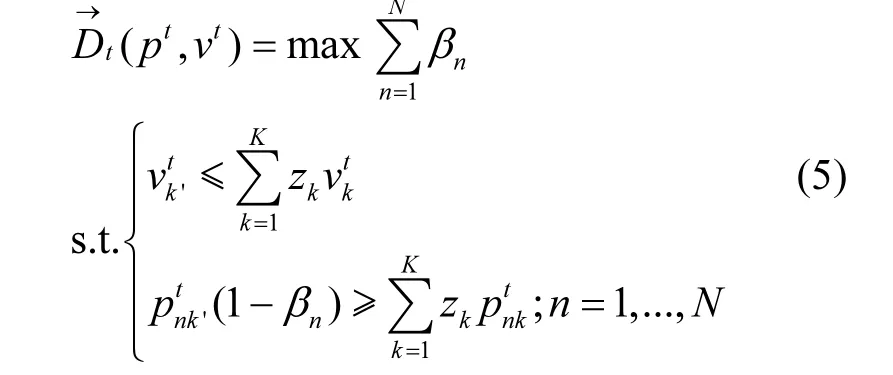

本文利用DEA方法測算大氣污染排放效率,在規模報酬不變(CRS)假定下,第 ′k個決策單元的大氣污染排放效率可以由以下的數學規劃計算得到:

通過計算(4)式即可獲得決策單元 k′的大氣污染排放效率值.這是一種徑向測度方法,要求投入或產出同比例擴張或收縮.當存在投入產出松弛時,徑向測度方法會導致測度結果出現偏差.為此,本文引入更一般的非徑向方向性距離函數(NRDDF)來測度區域大氣污染排放效率[22-23],方向向量設為( gp,gv)=(p ,0),計算公式如下:

基于式(5)中NRDDF的測算結果,即可得到決策單元 k′的靜態大氣污染排放效率(A-APEEk′)及其每一種大氣污染物的排放效率(S-APEEnk'),計算公式分別如(6)、(7)所示.

NRDDF改進了傳統徑向Debreu-Farrell效率測度結果的不足,考慮了包括松弛在內所有無效率因素,因而測度結果更為準確,是一種Pareto-Koopmans效率.

值得注意的是,式(5)的計算是在規模報酬不變假設(CRS)條件下進行的.如果加入約束條件則可將大氣污染排放效率分解為純技術效率(PTE)與規模效率(SE),并由此來判斷決策單元的技術有效性與規模有效性.

1.2 改進型Luenberger生產率指標與大氣污染排放動態效率的分解

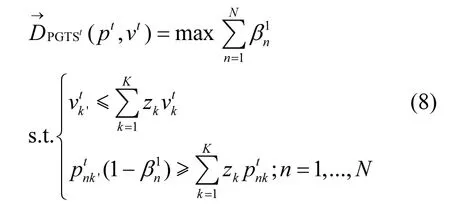

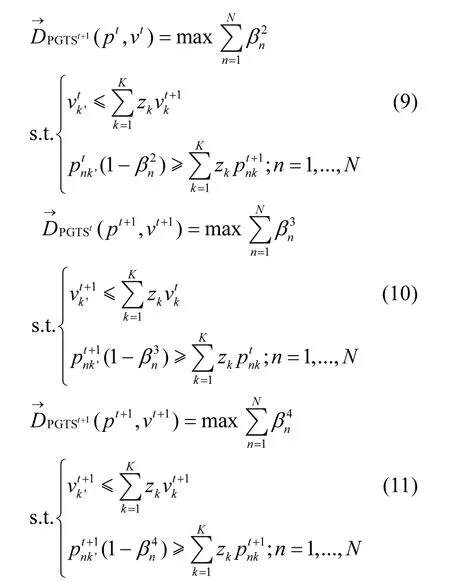

1.1 節是基于靜態維度,測算的效率指數只能反映同一時期內不同決策單元的相對有效性.然而,不同時期之間決策單元效率變化趨勢的測算需要依靠動態分析才能實現.對于動態效率測度方法的選擇,本文將引入具有差分結構的非徑向Luenberger生產率指標[24-25]這一新型方法,這需要求解4個非徑向方向距離函數,包括2個當期NRDDF與2個混合期DRDDF,分別如(8)~(12)式所示.

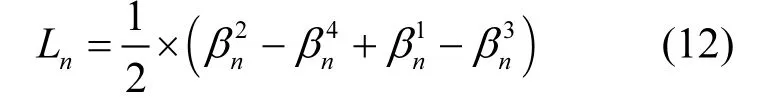

βn為在既定的方向向量之下決策單元每一種污染物能夠縮減的最大比例.則基于每一種大氣污染物 n( n = 1,...,N)動態排放效率的非徑向的Luenberger生產率指標(Ln)可以由(12)式計算得到.

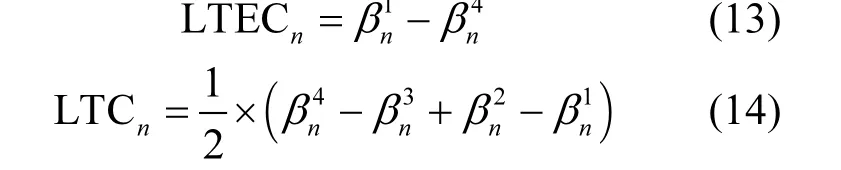

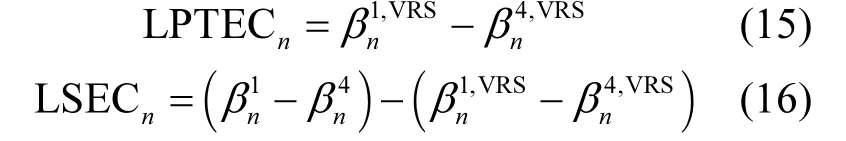

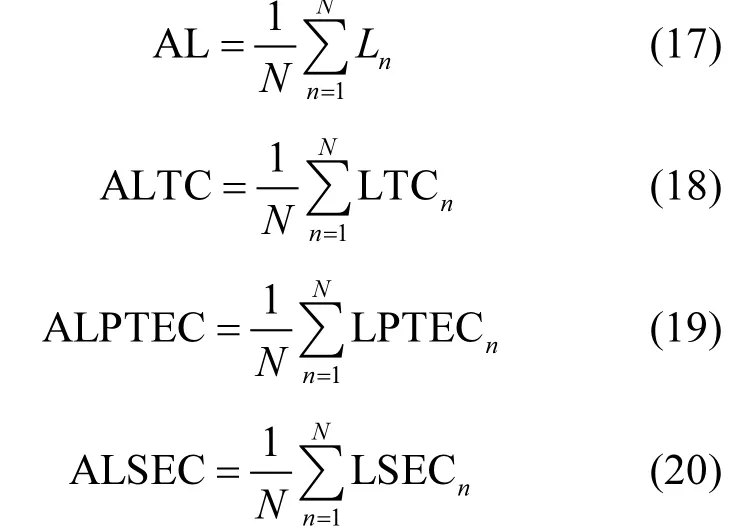

為了探討動態效率的驅動機制,類似于 Fare等[26]提出的基于 Malmquist生產率指數的分解模式,我們也可以將Luenberger生產率指標Ln分解為技術效率變化(LTECn)與環境技術進步(LTCn)指數兩個部分,如(13)、(14)式所示:

根據Fare等[27]還可以進一步將技術效率變化指數(LTECn)分解為純技術效率變化指數與規模效率變化指數,這還需要計算另外兩個非徑向方向性距離函數,只需在式(8)與(11)中加入這一約束條件,即規模報酬可變(VRS)假設下的 2個非徑向方向距離函數,值分別為.于是,得到純技術效率變化(LPTECn)與規模效率變化指數(LSECn),分別為:

由于具有差分結構的非徑向 Luenberger生產率指標具有可加特性,因此將每一種大氣污染物排放的動態效率指數及其分解指數(Ln、LTCn、LPTECn與 LSECn)相加取平均就可以得到整體大氣污染排放動態效率指數及其分解指數(AL、ALTC、APTEC與ALSEC),即:

通過上述分解模式可以得到每一種大氣污染物減排在整體大氣污染排放效率提升中所做的貢獻,同時也可以得到每個省區在大氣污染治理方面的優勢與薄弱環節,從而為我國大氣污染排放效率的研究提供一個更為深入的維度.

2 結果與討論

2.1 樣本與數據

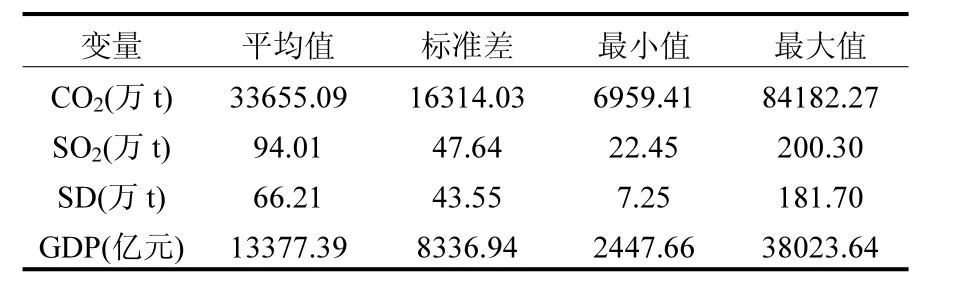

本文將大氣污染排放效率定義為經濟增加值與大氣污染排放總量的比值,運用DEA方法求解大氣污染排放效率,以各省區為決策單元.大氣污染物種類較多,如SO2、CO、氮氧化物、煙粉塵以及碳氫化合物等.其中只有 SO2、煙粉塵的歷年省際排放數據可以獲得,省際氮氧化物排放量只有2006年以后的數據,而其它各類大氣污染排放的省際數據無法獲取.因此本文只能選擇SO2與煙粉塵這兩類大氣污染物.除此之外,本文也將CO2看作是一種大氣污染物因CO2過度排放形成的溫室效應引起全球氣候變暖,冷空氣活動減弱,導致不利于污染物擴散的靜穩天氣增加,使得空氣質量下降并提升了霧霾天氣發生的頻率.同時考慮到我國已成為世界上CO2排放量最大的國家,在國際上將面臨越來越大的碳減排壓力.綜上,本文最終選擇 CO2、SO2與煙粉塵(SD)作為大氣污染物的代表建立評價模型,采用省區GDP作為經濟增加值指標.基于數據可得性,本文研究區間定為 2003~2012年,各省區 GDP以2003年不變價格進行換算.

表1 投入產出變量數據的描述性統計(2003~2012年)Table 1 Descriptive statistics of sample’s input and output variables (2003~2012)

由于我國不同區域工業化水平存在很大差異,不同省區大氣污染減排潛力是不同的.為此,本文根據近20年的數據,按照工業總產值占當地GDP的比重在40%及以上的標準,挑選了13個主要工業省區作為研究對象.經統計得出,這 13個主要工業省區的 GDP總和約占全國總量的70%,工業總產值約占全國總量的75%.這些省區為天津、河北、山西、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、湖北與廣東.從大氣污染排放總量來看,2003~2012年間這13個省區的CO2、SO2與煙粉塵排放量分別占到全國排放總量的62.7%、53.0%與52.7%,是我國大氣污染排放的主要來源.可以說改善這13個主要工業省區的大氣污染排放效率對緩解我國大氣污染危機至關重要.由于無法直接獲得各省區 CO2排放數據,本文利用煤炭、石油與天然氣3類含碳能源消費量來估算13個主要工業省區的CO2排放量,估算公式為:CO2排放量=含碳能源消費量×0.67×3.67,其中 0.67為 CO2氣化系數,3.67為碳折算系數[31].本文各變量描述性統計如表 1所示.

2.2 實證測算與結果分析

2.2.1 我國主要工業省區大氣污染排放效率測算、分解與地區差異 通過非徑向方向性距離函數與 DEA方法,本文首先基于靜態維度測算了2003~2012年我國13個主要工業省區的大氣污染排放整體效率(A-APEE)以及每一種污染物的排放效率(S-APEE),結果如表2所示.

表2 我國主要工業省區大氣污染排放靜態效率測算結果(2003~2012年)(CRS)Table 2 Measurement results of atmospheric pollution emissions efficiencies of China’s major industrial provinces (2003~2012)(CRS)

由表2可知,2003~2012年間,我國13個主要工業省區的大氣污染排放效率平均值為 0.6098,整體水平不高,距離生產前沿還存在 40%左右的改進空間,大氣污染減排潛力巨大.在 13個工業省區中,上海的表現最為突出,樣本期內一直位于生產前沿之上,大氣排放效率水平最高,是其他省區“追趕”的對象.效率值相對較高的省區還包括浙江(0.9630)、福建(0.9310)與廣東(0.9229),均在0.90以上.效率值最低的 3個省份依次是山西(0.1317)、河北(0.3012)與遼寧(0.3530),效率值都在0.40以下.從單一污染物視角來看,CO2排放效率最高,為0.7448,其次為SO2排放效率,為0.6272,最低的SD排放效率為0.4575.3大污染物中,只有SD排放效率低于全國平均水平.與整體效率一樣,3大污染物排放效率同樣也顯示出顯著的地區異質性,其中上海、浙江、福建與廣東的表現明顯優于其它省區,穩居3大效率指數的前4位,且上海在樣本期內的 3大效率指數都為 1,山西表現最差,三大效率指數分別只有0.2400、0.1121與0.0430,均處于最后位次.通過測算樣本期內各年度大氣污染排放效率的標準差,發現 SD排放效率之間的差距最大,標準差平均達到了0.3700, CO2排放效率之間的差距最小,標準差為0.2493.根據標準差的演變,我們發現4大效率指數均不存在收斂態勢,各省區間的效率差距有擴大趨向.同時,從表2還可以看出,來自東部沿海的上海、浙江等經濟發達省區的大氣污染排放效率要明顯高于東北與中部省區,表明大氣污染排放效率與區域發展水平之間呈很強的正相關關系.東部沿海省區地理位置優越、經濟開放度高、外資引進便捷、污染防控技術發達、企業管理模式先進,為大氣污染排放效率提升創造了良好條件,而東北與中部地區的產能落后、技術水平低下、外資利用不足、交通不便、管理模式落后等都是其大氣污染排放效率進一步提升的桎梏.另外,我們還發現“三高”行業比例過大,產業結構粗放是大氣污染排放效率較低省區的共同特點.

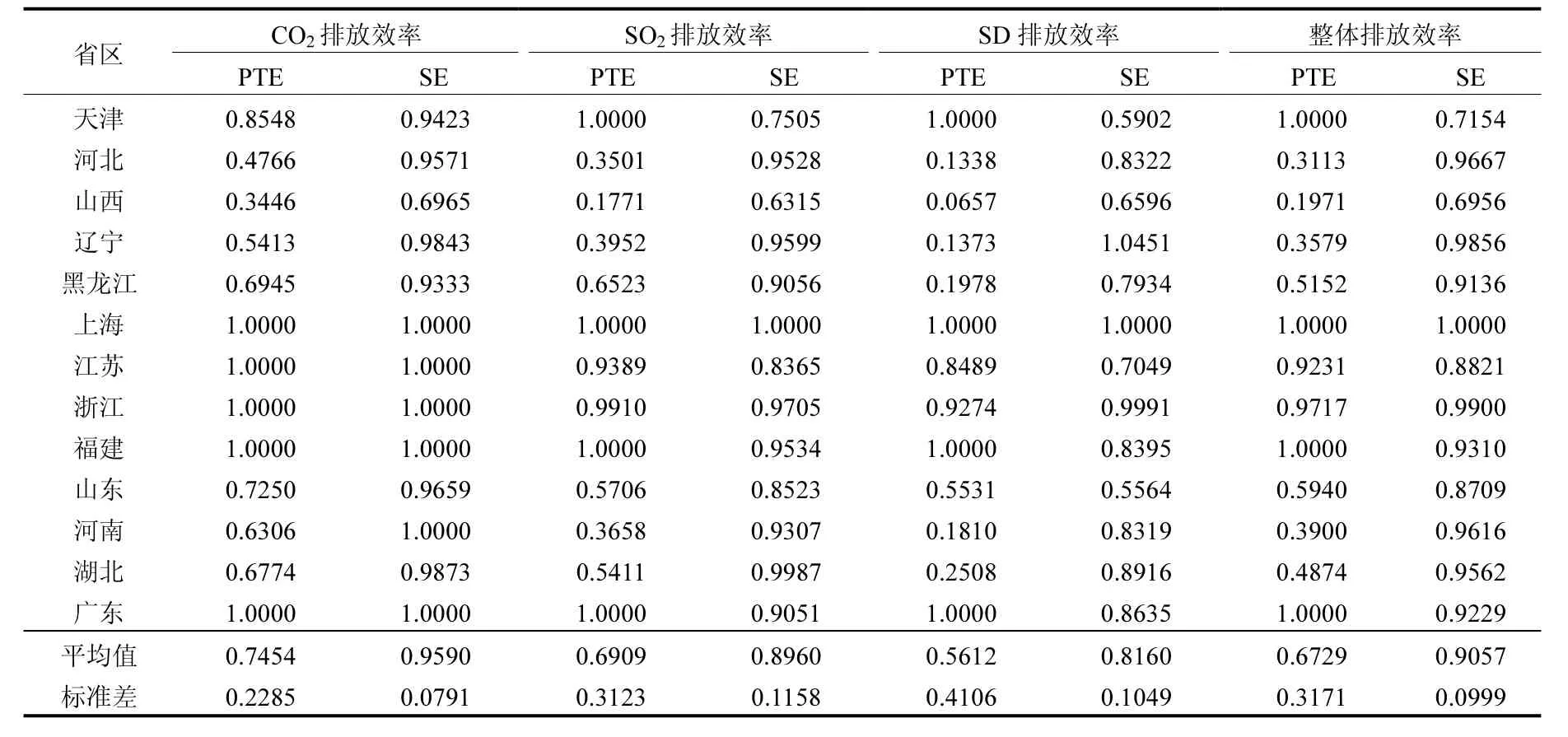

為了進一步考察區域大氣污染排放效率的技術與規模有效性,本文在規模報酬可變假設(VRS)條件下測算了 13個主要工業省區的大氣污染排放效率,由此將大氣污染排放效率分解為純技術效率(PTE)與規模效率(SE),如表 3所示.通過測算發現,2003~2012年13個省區整體大氣污染排放的純技術效率與規模效率均值分別為0.6729與0.9057.其中,CO2排放的純技術效率最高,為 0.7454,其次為 SO2,為 0.6909,SD最低為0.5612.3大污染物排放的規模效率值都在 0.80以上,分別為0.9590、0.8960與0.8160,依然是CO2最高,SO2次之,SD最低.由此可知,無論是基于整體還是單一排放物的視角,大氣污染排放的純技術效率都是顯著低于規模效率,這表明我國主要工業省區大氣污染排放效率較低的制約因素主要來自純技術效率方面.根據測算結果我們發現各省區大氣污染排放的規模效率已經接近生產前沿,且多數省區已處于規模報酬遞減(drs)狀態,如果繼續擴大生產投入規模,效率改善有限甚至適得其反.相比之下,純技術效率還存在很大改進空間,這為今后大氣污染治理提供了導向.淘汰落后產能、革新生產與治污技術、合理安排制度、優化產業結構、創新管理模式等應作為重點手段予以實施.從地區異質性來看,不同省區之間整體大氣污染排放的純技術效率差異相對較大,標準差達到 0.3171,而規模效率之間的差距則要小很多,標準差僅為 0.0999,3大污染物的比較也可以得到類似結論.從差距演變來看,2003~2012年,無論是整體還是 3大污染物排放的純技術效率都不存在收斂趨勢,差距在逐漸擴大,而規模效率則較為穩定,各省區之間差距較小且變化不明顯.

表3 我國主要工業省區大氣污染排放效率的分解結果(2003~2012年)Table 3 Decomposition result of atmospheric pollution emissions efficiencies of China’s major industrial provinces (2003~2012)

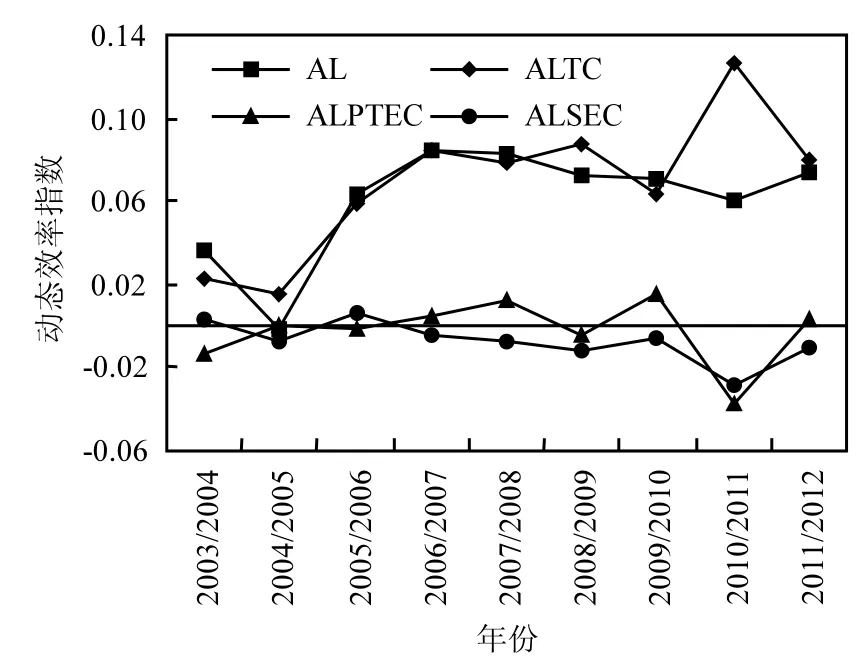

2.2.2 我國主要工業省區大氣污染排放動態效率測算、變化趨勢與成因分解 本文引入了具有差分結構的非徑向Luenberger生產率指標,來測算2003~2012年間我國13個主要工業省區大氣污染排放的動態效率并將其分解為純技術效率變化、規模效率變化與環境技術進步 3個部分,進而揭示驅動效率提升的主導因素,具體測算結果如圖1、圖2與表4所示.

根據圖1,樣本期內除了在2004/2005年度略有下降外,其它年度13個主要工業省區的整體大氣污染排放效率(AL)都呈上升趨勢,年均增長率達到 5.88%,累計增幅為 62.89%.其中,純技術效率變化指數(ALPTEC)波動較為劇烈,隨著時間的推移大致呈“上升-下降”的交替變化狀態,年均下降 0.25%,累計下降 0.94%;規模效率變化指數(ALSEC)在 2003~2007年間呈鋸齒型波動態勢,2007年后一直處于下降通道,年均下降0.71%,累計下降幅度為6.59%;與ALPTEC、ALSEC形成鮮明對比的是,環境技術進步指數(ALTC)年均增長率達到 6.84%,累計增長 76.46%.由此可見,我國13個工業省區的大氣污染排放效率的提升主要是依靠環境技術進步來推動,而純技術效率與規模效率的變化則起到阻礙作用,是一種典型的單輪驅動模式,這意味著生產技術變革與先進大氣污染治理技術的運用在減排中發揮了關鍵作用.相比之下,增長乏力的純技術效率與規模效率成為制約這些省區大氣污染排放效率提升的“瓶頸”.追根溯源,這表明我國主要工業省區的眾多企業并不在最優生產規模下進行生產,存在嚴重資源浪費與排污過多現象,通過犧牲資源環境來驅動經濟增長,是一種不可持續的發展方式.另外,環境技術進步的“單輪驅動”模式也表明這些省區在大氣污染治理方面過度依賴先進的技術與設備,而忽視了與之相匹配的員工素質培養以及管理模式變革,同時也提示這些省區在產業結構、市場條件與制度環境等“軟”技術條件方面還存在很多薄弱環節.

圖1 主要工業省區大氣污染排放動態效率及其分解指數變化趨勢(2003~2012年)Fig.1 Trends of atmospheric pollution emissions dynamic efficiencies and theirs decompositions of China’s major industrial provinces (2003~2012)

圖2 主要工業省區整體與單一大氣污染排放的動態效率指數的變化趨勢(2003~2012年)Fig.2 Trends of aggregate- and specific- atmospheric pollution emission dynamic efficiencies of China’s major industrial provinces (2003~2012)

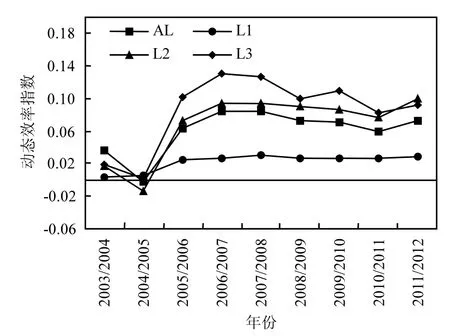

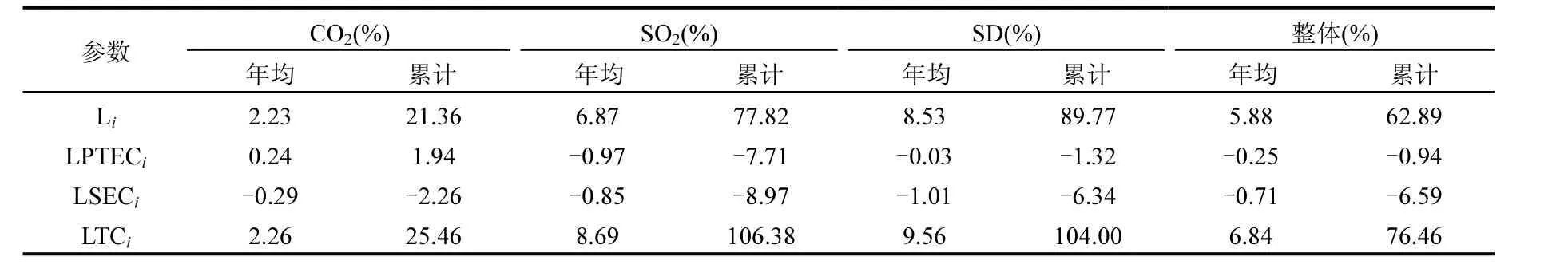

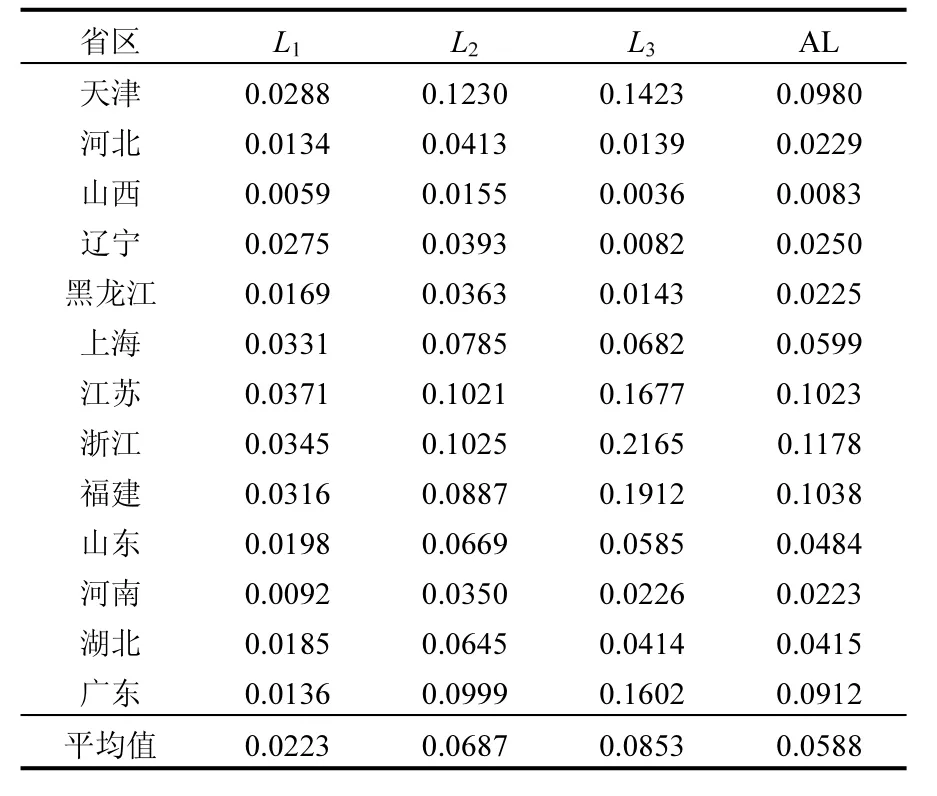

利用非徑向 Luenberger生產率指標的可加特性,本文將動態效率指數按照每一種大氣污染物進行分解,進而衡量各種污染物減排在大氣污染治理中的貢獻度.如表4所示,2003~2012年,13個主要工業省區三大大氣污染排放的動態效率(Li,i=1,2,3)均為正,年均分別增長 2.23%、6.87%與8.53%,其中SD(L3)提升最快,其次為SO2(L2), CO2(L1)提升最慢.從累計角度來看,SD(L3)增幅達到 89.77%,CO2與 SO2(L1,L2)的增幅分別為21.36%和77.82%.三大污染物減排對大氣污染排放整體動態效率(AL)提升的貢獻率由高至低依次為SD(48.34%)、SO2(38.96%)、CO2(12.64%),SD減排的貢獻度最高.從時間變化趨勢來看,如圖 2所示,除了2004/2005年度L2指數有所下降外,三大污染物排放效率都處于上升狀態,均在2008年左右達到峰值.根據指數分解結果,SO2與 SD的純技術效率(LPTEC2,LPTEC3)年均分別下降0.97%與0.03%,累計降幅分別為7.71%與1.32%; CO2(LPTEC1)則年均上升0.24%,累計上升1.94%;樣本期三大污染物的規模效率(LSEC1,LSEC2, LSEC3)都是下降的,年均下降率分別為 0.29%、0.85%與 1.01%,分別累計下降 2.26%、8.97%與6.34%,其中 SD規模效率下降速度最快,累計降幅最大的是 SO2.三大污染物排放的環境技術進步指數(LTCi,i=1,2,3)均為正值,年均分別增長2.26%、8.69%與 9.56%,累計增長幅度分別為25.46%、106.38%與104.00%,增長速度與提升幅度都明顯大于純技術效率與規模效率.由此可知,我國13個主要工業省區三種大氣污染物排放的動態效率也主要是由各自領域的環境技術進步來驅動,純技術效率與規模效率變化所做的貢獻甚少,主要起到抑制作用,因而在我國主要工業省區的大氣污染防控中應注重環境技術進步與純技術效率、規模效率之間的相互協同,逐漸改變當前過分依賴環境技術進步的“單輪驅動”模式,實現“多輪驅動”,這就要求各省區在淘汰落后產能、改造生產治污技術的同時,在微觀方面要提升員工素質、優化生產網絡、實行集約化生產、提升資源配置效率、創新企業管理模式、加大公眾環保意識教育等,在宏觀方面要促進產業結構轉型升級,大力發展高新技術產業與服務業,提升市場化水平,完善相關政策法規,加大軟環境建設 力度等.

表4 13個主要工業省區各類大氣污染排放動態效率及其分解指數的增長率(2003~2012年)Table 4 Growth rate of atmospheric pollution emissions dynamic efficiencies and their decompositions of 13China’s major industrial provinces (2003~2012)

2.2.3 我國主要工業省區大氣污染排放動態效率的地區異質性 由于各省區的工業化程度有一定差異,因而其大氣污染排放效率的動態演進特征也可能會呈現出很強的異質性.通過計算得到我國13個主要工業省區的4類大氣污染排放動態效率指數及其分解結果分別如表 5與表 6所示.

根據表5,2003~2012年間,我國13個主要工業省區的 4類大氣污染排放動態效率都實現了不同程度的提升,表明近年來在政府、企業與公眾的共同努力下,這些省區大氣污染防控取得了較好的成效.然而,不同省區的表現有明顯差異.AL增長速度最快的是浙江、福建與江蘇,年均分別增長 11.78%、10.38%與 10.23%,發揮了“火車頭”的帶動作用;增長速度最慢的是山西、黑龍江與河北,年均增長率分別為0.96%、2.25%與 2.29%,追趕乏力,制約了大氣污染排放效率整體水平的提升.CO2、SO2與SD動態效率指數比較結果與 AL基本一致,江蘇、浙江與福建均位于前列,增長速度最慢都是山西,分別只有0.0059、0.0155與0.0036,凸顯了該省份大氣污染治理停滯不前的被動局面.

從表5還可以看出,多數省區三類污染物排放效率呈現出“一快俱快,一慢俱慢”的動態演化過程.從地域分布來看,依然是東部沿海地區省區大氣污染排放效率提升速度顯著快于東北與中部省區,進一步表明大氣污染防治能力與地區經濟、技術發展水平聯系密切.另外,本文還發現CO2排放效率的提升速度明顯低于 SO2與煙粉塵,這主要是因為CO2排放靜態效率水平較高,減排潛力已經得到充分釋放,因而其動態效率的提升難度相對要更大一些.

表5 13個主要工業省區大氣污染排放動態效率測算結果(2003~2012年)Table 5 Measurement results of atmospheric pollution emissions dynamic efficiencies of 13 China’s major industrial provinces (2003~2012)

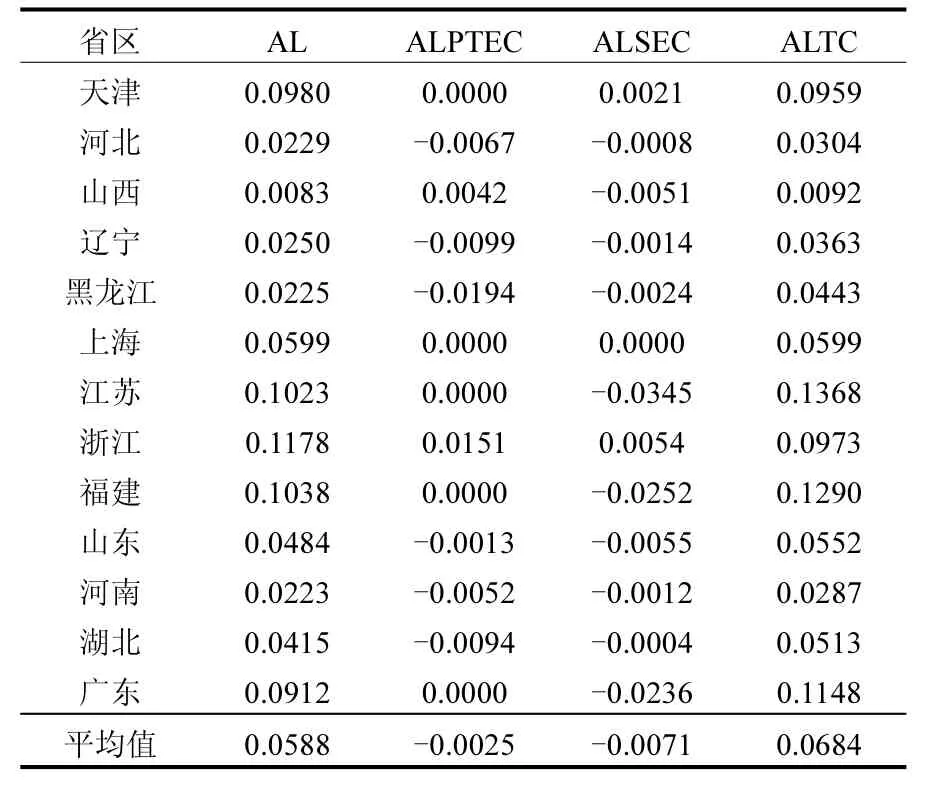

通過AL指數的分解,可以進一步判斷13個主要工業省區大氣污染排放效率的主要驅動因素.如表6所示,2003~2012年間,河北、遼寧、黑龍江等6個省區的ALPTEC出現了下降,ALSEC出現下降的省區有 10個,占省區總數的 3/4. ALPTEC年均增長最快是浙江(1.51%),下降較快的有黑龍江與湖北,年均分別下降 0.99%與0.94%;ALSEC增長最快是天津(0.21%),下降最快是江蘇(-3.45%)與福建(-2.52%).相比之下,樣本期內13個主要工業省區的ALTC指數全部為正數,其中江蘇年均增長最快,達到 13.68%,最慢的是山西,為 0.92%.省區層次的分解結果也進一步表明,我國主要工業省區大氣污染排放效率提升完全是依靠環境技術進步這一單方力量來驅動,純技術效率與規模效率的推動力極其微弱,甚至與技術進步“背道而馳”.根據生產率理論,這一結論在很大上表明我國主要工業省區還沒有充分發揮出自己的資源與技術潛力,資源投入與污染排放過多,增長方式粗放,追趕前沿面能力較弱,同時也暴露出這些省區管理體制、政策環境以及制度設計等方面的諸多弊端.

表6 13個主要工業省區整體大氣污染排放動態效率(AL)的分解結果(2003~2012年)Table 6 Decomposition results of aggregate atmospheric pollution emissions dynamic efficiencies of 13 China’s major industrial provinces (2003~2012)

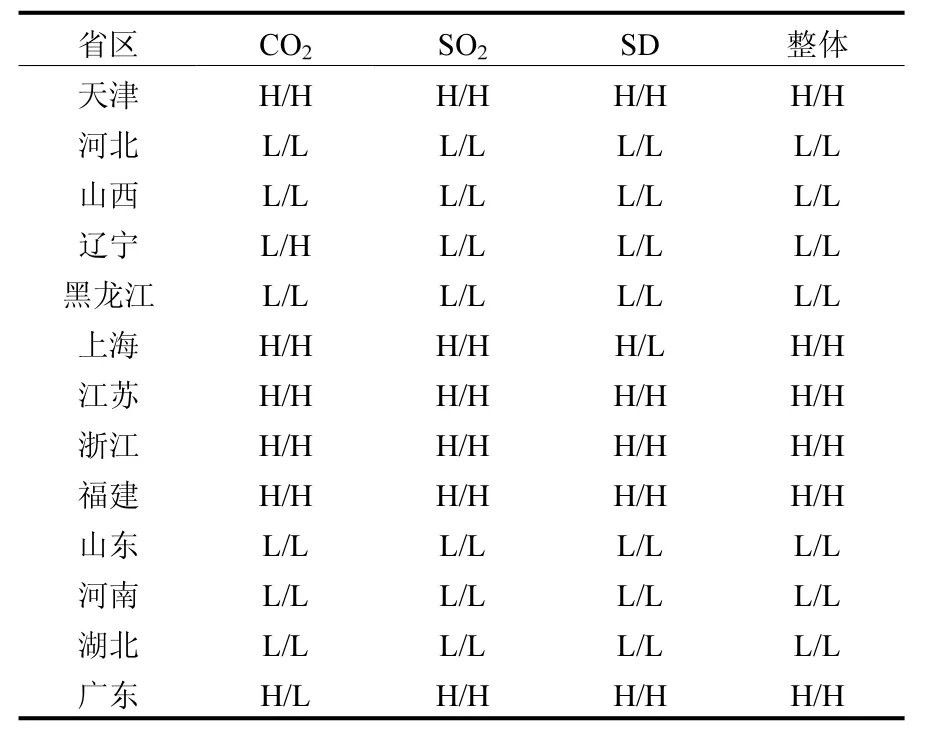

2.2.4 我國主要工業省區大氣污染減排的優勢與不足 借鑒文獻[25]的做法,以 2003~2012年間 13個工業省區大氣污染排放靜態效率(CRS)與動態效率的平均值為界,高于平均值的記為“H”低于平均值的記為“L”,構建大氣污染減排優劣勢分析矩陣.這樣,13個主要工業省區將被歸入下述4個方陣:處于第一方陣(H/H)的省區其靜態效率與動態效率均高于平均值,表明這些省區不僅效率水平高而且提升速度也快;處于第二方陣(H/L)的是靜態效率高于平均值而動態效率低于平均值的省區,這些省區雖然靜態效率水平高,但是由于提升速度較慢,將面臨被其他省份趕超的風險;處于第三方陣(L/L)是靜態效率與動態效率均低于平均值的省區,這些省區不僅排放效率低,而且提升速度慢,缺乏追趕潛力;最后,處于第四方陣(L/H)是靜態效率低于平均值而動態效率高于平均值的省區,這些省區雖然靜態效率水平較低,但是增長速度較快,在未來有很大提升潛力.經過比較,表7給出了我國13個主要工業省區大氣污染減排優勢與不足的歸類結果.

表7 13個主要工業省區大氣污染減排優劣勢歸類(2003~2012年)Table 7 Classification of advantage and disadvantage of 13 China’s major industrial provinces for atmospheric pollution emissions reduction (2003~2012)

根據表 7,就整體排放效率而言,13個省區中,天津、上海、江蘇、浙江、福建與廣東6個省區位于“H/H”方陣,這些省區的優勢不僅體現在靜態效率方面,而且效率提升速度也很快,兩者都位于均值水平之上,發揮了領先示范作用;余下 7個省區均位于L/L方陣,這些省區則處于靜態效率與動態效率雙重不利的局面,兩大指數均是低于平均水平,在追趕先進省區的征程上漸行漸遠.從單一污染排放物來看,CO2減排中,有天津、上海等5個省區位于H/H方陣,遼寧位于L/H方陣,表明盡管其靜態效率水平較低,但是增長速度快,未來提升潛力很大,廣東位于 H/L方陣,由于其效率提升速度較慢,未來有可能會被其他省區趕超,余下 6個省區位于L/L方陣;SO2減排中,有天津、上海等6省區位于H/H方陣,其余省區均處于L/L方陣;SD減排中,天津、江蘇等5個省區處于H/H方陣,上海處于H/L方陣,余下7個省區處于L/L方陣.從歸類結果來看,如表7中2~5列所示,13個省區中,處于H/H與L/L兩大方陣的省區數目分別為(5,6)、(6,7)、(5,7)與(6,7),兩極分化趨勢非常明顯,呈現鮮明的“強者愈強、弱者愈弱”的“馬太效應”特征,先進省區與落后省區的差距還可能會進一步拉大,這一結論從采用變異系數表征的σ收斂檢驗也可以證實(如表8所示),檢驗結果表明研究期內各類大氣污染排放效率指數并未呈現收斂趨勢,發散特征較明顯.因而,為了縮小效率差距,各工業省區之間應加強合作交流,共同分享先進的治污技術與管理經驗,打破地理界限,消除市場分割,加快資源整合,可以通過實行先進省區與落后省區一對一的精準幫扶與對口支援,促進落后省區大氣污染防治水平實現跨越式提升.

表8 我國主要工業省區整體與單一大氣污染排放效率的σ收斂檢驗結果(2003~2012年)Table 8 σ convergence results of aggregate- and specific- atmospheric pollution emissions efficiencies of China′s major industrial provinces (2003~2012)

3 結論

3.1 2003~2012年我國13個主要工業省區的大氣污染排放靜態效率均值為 0.6098,地域分布也呈現出典型的非均衡分布特征,大氣污染減排潛力巨大,純技術效率是大氣污染排放靜態效率較低的主要制約方面,規模效率更接近生產前沿面且多數工業省區已處于規模報酬遞減狀態.

3.2 2003~2012年我國13個主要工業省區的大氣污染排放效率實現了年均5.88%,累計62.89%的增長,省區異質性明顯,三大污染物減排在整體效率提升中的貢獻度有所差別,其中煙粉塵減排的貢獻率最高.無論是基于整體還是單一污染物角度,我國13個主要工業省區的大氣污染排放效率都是屬于典型的完全依靠環境技術進步的“單輪驅動”模式,純技術效率與規模效率變化起到的是阻礙作用.

3.3 通過構建“靜態效率-動態效率”的大氣污染減排優劣勢分析矩陣,發現13個主要工業省區中絕大多數都處于“H/H”與“L/L”兩大方陣,兩極分化趨勢異常顯著,“馬太效應”盡顯,預示著我國主要工業省區大氣污染排放效率之間的差距將會繼續擴大,樣本期內大氣污染排放效率的σ檢驗結果也從側面支持了這一結論.

[1] Hu J L, Wang S C. Total-factor energy efficiency of regions in China [J]. Energy Policy, 2006,34(17):3206-3217.

[2] 魏 楚,沈滿洪.能源效率與能源生產率:基于DEA方法的省際數據比較 [J]. 數量經濟技術經濟研究, 2007,(9):110-121.

[3] 師 博,沈坤榮.市場分割下的中國全要素能源效率:基于超效率DEA方法的經驗分析 [J]. 世界經濟, 2008,(9):49-59.

[4] 李世祥,成金華.中國主要工業省區能源效率分析:1990~2006年[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2008,(10):32-43.

[5] 吳 琦,武春友.基于DEA的能源效率評價模型研究 [J]. 管理科學, 2009,22(1):103-112.

[6] 袁曉玲,張寶山,楊萬平.基于環境污染的中國全要素能源效率研究 [J]. 中國工業經濟, 2009,(2):76-86.

[7] 汪克亮,楊寶臣,楊 力.考慮環境效應的中國省際全要素能源效率研究 [J]. 管理科學, 2010,23(6):100-111.

[8] Zhou P, Ang B W, Han J Y. Total-factor carbon emission performance: a Malmquist index analysis [J]. Energy Economics, 2010,32(1):194-201.

[9] 王 奇,李明全.基于 DEA方法的我國大氣污染治理效率評價[J]. 中國環境科學, 2012,32(5):942-946.

[10] Chung Y, Fare R, Grosskopf S. Productivity and undesirable output: a directional distance function approach [J]. Journal of Environmental Management, 1997,51(3):229-240.

[11] Macpherson A J, Principe P P, Smith E R A. DDF approach to regional environmental-economic assessments [J]. Ecological Economics, 2010,69:1918-1925.

[12] Riccardi R, Oggioni G., Toninelli R.Efficiency analysis of world cement industry in presence of undesirable output: application of DEA and directional distance function [J]. Energy Policy, 2012, 44:140-152.

[13] 涂正革.環境、資源與工業增長的協調性 [J]. 經濟研究, 2008,(2):93-105.

[14] Zhou P, Ang B W, Poh K L. Slacks-based efficiency measures for modeling environmental performance [J]. Ecological Economics, 2006,(6):111-118.

[15] 王 兵,吳延瑞,顏鵬飛.中國區域環境效率與環境全要素生產率增長 [J]. 經濟研究, 2010,(5):95-109.

[16] Choi Y, Zhang N, Zhou P. Efficiency and abatement costs of energy-related CO2emissions in China: A slacks-based efficiency measure [J]. Applied Energy, 2012,(98):198-208.

[17] Wang K, Wei Y M, Zhang X. A comparative analysis of China’s regional energy and emission performance: which is the better way to deal with undesirable outputs? [J]. Energy Policy, 2012, 46:574-584.

[18] 宋馬林,王舒鴻.環境規制、技術進步與經濟增長 [J]. 經濟研究, 2013,(3):122-134.

[19] 王 兵,羅佑軍.中國區域工業生產效率、環境治理效率與綜合效率實證研究 [J]. 世界經濟文匯, 2015,(1):99-119.

[20] Kuosmanen T, Kortelainen M. Measuring eco-efficiency of production with DEA [J]. Journal of Industrial Ecology, 2005, 9(4):59-72.

[21] Picazo-Tadeo A J, Gomez-Limon J A, Reig-Martinez E. Assessing farming eco-efficiency: a DEA approach [J]. Journal of Environmental Management, 2011,92:1154-1164.

[22] Fare R, Grosskopf S. Directional distance function and slacksbased measure of efficiency [J]. European Journal of Operational Research, 2010,200(1):320-322.

[23] Fukuyama H, Yoshida Y, Managi S. Modal choice between air and rail: a social efficiency benchmarking analysis that considers CO2emissions [J]. Environmental Economics and Policy Studies, 2011,13(2):89-102.

[24] Chang T P, Hu J L, Chou R Y, et al. The sources of bank productivity growth in China during 2002~2009: A disaggregation view [J]. Journal of Banking and Finance, 2012,36:1997-2006.

[25] Kapelko M, Horta I M, Camanho A S, et al. Measurement of input-specific productivity growth with an application to the construction industry in Spain and Portugal [J]. International Journal of Production Economics, 2015,166(8):64-71.

[26] Fare R, Grosskopf S, Lindgren B, et al. Productivity change in Swedish pharmacies 1980~1989: A non-parametric Malmquist approach [J]. Journal of Productivity Analysis, 1992,3(1/2):85-101.

[27] Fare R, Grosskopf S, Norris M, et al. Productivity growth, technical progress and efficiency change in industrialized countries [J]. The American Economic Review, 1994,84(1):66-83.

[28] 國家統計局.中國統計年鑒 [J]. 北京:中國統計出版社, 2004-2013.

[29] 國家統計局.中國能源統計年鑒 [J]. 北京:中國統計出版社, 2004-2013.

[30] 國家統計局.中國環境統計年鑒 [J]. 北京:中國統計出版社, 2004-2013.

[31] 胡鞍鋼,鄭京海,高宇寧,等.考慮環境因素的省級技術效率排名:1999~2005 [J]. 經濟學季刊, 2008,4(3):933-960.

The regional differences, changing trends and causes decomposition of atmospheric pollution emissions efficiency of China’s major industrial provinces.

WANG Ke-liang1*, MENG Xiang-rui1, YANG Li1, YANG Bao-chen2, WANG Jian-min1, CHENG Yun-he1(1.School of Economics and Management, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China;2.College of Management and Economics, Tianjin University, Tianjin 300072, China). China Environmental Science, 2017,37(3):888~898

Using the methods of the non-radial directional distance function (NRDDF) and the improved Luenberger productivity indicator with difference-based structure, this paper studied the regional differences, changing trends and causes decompositions of the atmospheric pollution emissions efficiency (APEE) of China’s 13major industrial provinces from 2003 to 2012. The empirical results showed that: (1) the APEE of China’s major industrial provinces was generally lower, and regional difference was obvious, at the same time the atmospheric pollution has the great potential for emissions reduction; (2) a key constraint on the APEE of China’s major industrial provinces was the pure technical efficiency; (3) taken the whole or a certain pollutant, the increase of APEE presented the mode of the single wheel drived by the environmental technical progress completely, while the change of pure technical efficiency (PTE) and scale efficiency (SE) played the negative effects on that; (4) the APEE of China’s major industrial provinces appeared Matthew effect, and the efficiency differences of the APEE among these provinces would probably continue to expand through the analysis of the advantages and disadvantages of provincial atmospheric pollution reduction.

atmospheric pollution emissions efficiency (APEE);industrial province;regional differences;changing trends;causes decomposition

X51,F061.5

A

1000-6923(2017)03-0888-11

汪克亮(1980-),男,安徽樅陽人,副教授,博士,主要從事資源與環境管理、效率與生產率研究.發表論文60余篇.

2016-07-25

國家自然科學基金項目(71403003);教育部人文社科研究青年基金項目(13YJC790136);中國博士后科學基金資助項目(2014M551787,2015T80643);安徽省高校優秀青年人才支持計劃重點項目(gxyqZD2016075);安徽省哲學社會科學規劃項目(AHSK11-12D107)

* 責任作者, 副教授, klwang@163.com