海島生態系統承載力空間分異性評估

——以廟島群島南部島群為例

池 源,石洪華*,王媛媛,郭 振,麻德明(.國家海洋局第一海洋研究所,山東 青島 6606;.青島理工大學環境與市政工程學院,山東 青島 66033)

海島生態系統承載力空間分異性評估

——以廟島群島南部島群為例

池 源1,石洪華1*,王媛媛2,郭 振1,麻德明1(1.國家海洋局第一海洋研究所,山東 青島 266061;2.青島理工大學環境與市政工程學院,山東 青島 266033)

構建了一套能夠反映陸海雙重特征及其空間分異性的海島生態系統承載力評估模型,以廟島群島南部島群為研究區開展應用.結果顯示:研究區生態系統總體上處于輕度超載狀態,其中島陸子系統為輕度超載,環島近海子系統為臨界超載.不同海島中,南長山島、北長山島和廟島為輕度超載,小黑山島和大黑山島為臨界超載,其他 5個海島為可載.空間分布上,海島生態系統承載力表現出了顯著的異質性特征,不同承載力等級分區面積由大到小依次為臨界超載區、輕度超載區、可載區、中度超載區和重度超載區.控制建設規模、優化開發布局、改進利用方式以及開展合理的生態建設,是提升海島生態系統承載力的重要途徑.

海島生態系統;承載力;空間分異性;陸海特征;不同尺度;廟島群島南部島群

近幾十年來,承載力概念由自然生態系統的種群承載力到引入人類干擾的資源環境承載力,又發展至生態系統承載力[1].海島是重要生態功能的貯存庫,是維護國家權益的重要平臺,也是人類居住生活的載體以及保護與利用海洋的支點

[2-4],海島生態系統是包含了島陸和環島近海兩個子系統的自然和人文因子相互聯系、相互作用形成的生態系統[4].由于特殊的位置、有限的規模和明顯的隔離,海島生態系統具有顯著的脆弱性,主要表現在其面臨干擾時更容易受到損害,且難以通過自身調節能力恢復[5-7].隨著人類活動的日益頻繁,海島生物多樣性受到威脅,生態系統生產力趨于下降,景觀格局發生顯著變化[8-10],海島生態系統的承載力問題逐漸引起關注.

全面地評估海島生態系統承載力,首先要考慮其陸海雙重性.島陸子系統具有陸地生態系統的一般特征,其生物群落和生境與大陸基本相似

[11-12],環島近海子系統擁有海洋生態系統的特征.二者差異明顯但又相互聯系,實現島陸和環島近海生態系統承載力在空間上的統一是個重要課題.另外,我國海島往往集群分布,形成島群,島群中各島具有較為一致的地質背景和自然條件,但在面積、形狀等基礎地理信息上存在較大不同

[13],海島內部在地形和土壤因子等方面也具有一定的空間差異,再加上人類活動在海島之間和海島內部的非均質發展,造成海島生態系統承載力具有明顯的空間分異性.當前,諸多學者從不同角度、針對不同生態系統進行了承載力評估方法構建和案例研究工作[14-16],也建立了專門的海島承載力評估方法[17-18],但目前的方法均未涉及或難以充分反映海島生態系統的陸海特征及其空間分異性.

因此,本文以我國北方典型海島群——廟島群島南部島群為研究區,構建一套能夠反映陸海雙重特征及其空間分異性的海島生態系統承載力評估模型并開展評估,以期闡明海島生態系統承載力的空間變化規律,為合理開發利用海島、維護海島生態平衡提供依據,也為全國海島生態系統承載力評估提供一定參考.

1 研究區概況

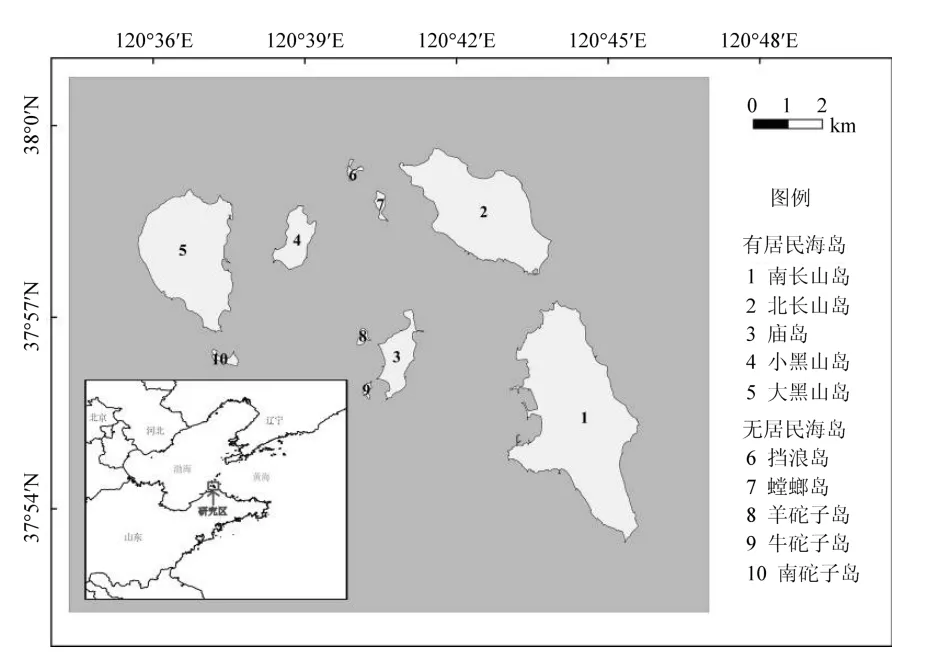

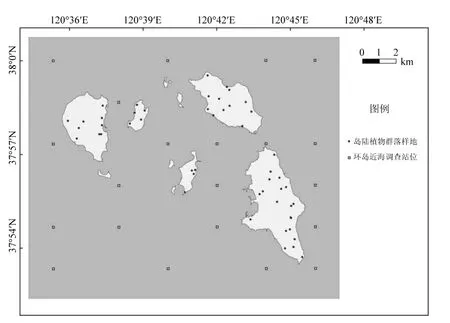

如圖1所示,廟島群島南部島群位于山東半島北側,黃、渤海交會處,是長島國家級自然保護區的重要依托.該區域屬于東亞季風氣候區,年均氣溫 12.0℃,年均降水量約 537mm,年均日照時數2612h.海島均屬于基巖島,最高點海拔約為189m,以剝蝕丘陵為主要地貌類型;土壤以棕壤為主,多砂礫,土質較差[19].廟島群島南部島群是長島縣政治、經濟、文化中心,城鎮建設程度相對較高,海水養殖區廣布,交通運輸頻繁,但空間上又存在顯著差異,這使得海島生態系統面臨較大的壓力,但又存在著明顯的空間分異性.評估海島包括南長山島、北長山島、廟島、小黑山島、大黑山島 5個有居民海島和擋浪島、螳螂島、羊砣子島、牛砣子島和南砣子島 5個面積較大(大于 0.02km2)的無居民海島;根據海島人類活動主要影響區域,以海島輪廓最外側點向四周延伸2km構成矩形,作為環島近海的研究范圍,其中島陸總面積約31.71km2,環島近海總面積約255.04km2.

圖1 研究區示意Fig.1 Map of study area

2 研究方法

2.1 評估模型

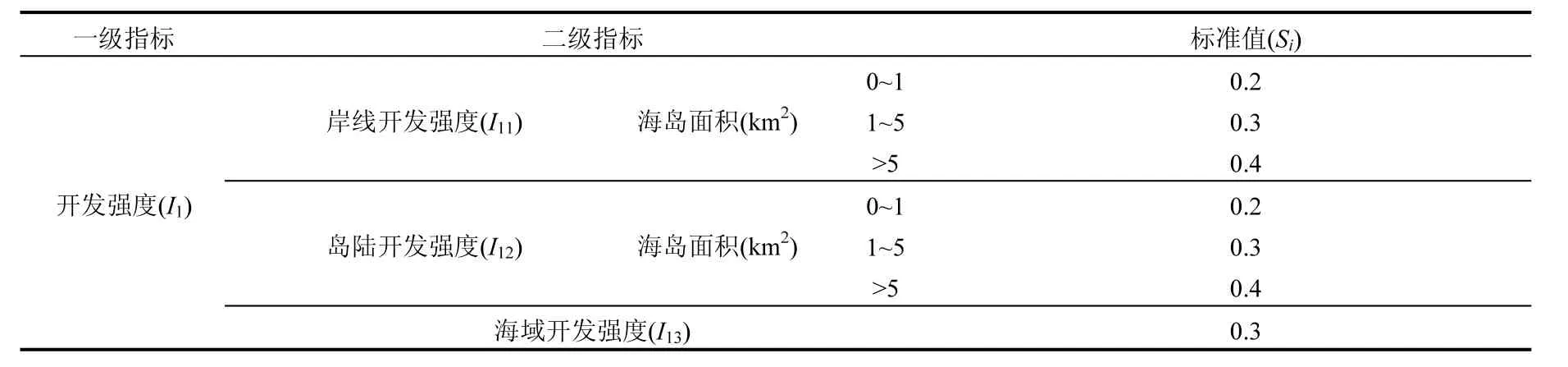

2.1.1 指標體系 基于海島生態系統典型特征和我國海島實際狀況,構建海島生態系統承載力評估指標體系,如表 1所示,共包含 2個一級指標,9個二級指標.

2.1.2 指標計算方法 (1)開發強度:岸線開發強度(I11)計算方法:

式中:I11L為海島人工岸線長度;I11T為海島岸線總長度.

島陸開發強度(I12)計算方法:

式中:I12C為島陸開發利用規模;I12T為島陸總面積.I12C的計算公式為:

式中:IAi為第 i類島陸利用類型面積;IFi為第 i類島陸利用類型的生態系統影響系數.不同島陸利用類型的生態系統影響具有差異,交通用地不僅深刻改變海島地表形態,破壞生物棲息地和群落結構,割裂自然景觀,還通過船舶、車輛排放污染物等方式對海島帶來持續的影響[4];建筑用地同樣具有上述影響,但其往往連片分布,形狀規整[20],且在運營期產生的污染物相對較少;廣場和曬場的影響主要表現在侵占生物棲息地并破壞群落結構,同時一定程度的改變地形和景觀格局;農田開墾將自然界的植物改造成大面積種植的特定農作物,改變植物群落結構,影響生物多樣性[21];人工林建設能夠幫助維持海島生態系統穩定性,但會對原生植物群落構成威脅,實質上也是一種人為干擾[22-23].如表2所示,根據不同島陸利用類型對自然生態系統的影響特點,得到其影響系數.

表1 海島生態系統承載力評估指標體系Table 1 Evaluation indices system of island ecosystem carrying capacity

表2 島陸利用類型的影響系數Table 2 Influence coefficients of island use types

海域開發強度(I13)計算方法:

式中:I13C為海域開發利用規模;I13T為海域總面積.I13C的計算公式為:

式中:SAi為第i類用海方式面積;SRi為第i類用海方式的生態系統影響系數.用海方式是根據海域使用特征及對海域自然屬性的影響程度劃分的海域使用方式.建設填海造地和非透水構筑物的施工工藝類似,其直接改變海域面積、海底地形等自然屬性,顯著影響水動力和泥沙沖淤環境,侵占生物棲息地,施工期排放污染物[24-25].圍海養殖改變自然生境,影響生物多樣性和近海水沙環境,一定程度地破壞海底地形,并帶來大量的污染物排放[26-27],而開放式養殖的影響主要表現在改變群落結構和排放一定污染物,與圍海養殖相比較小[4,28].跨海橋梁對地形地貌、水動力、生物棲息地等均具有一定影響[29],主要是由橋墩建造帶來的,而橋墩的空間僅占跨海橋梁全部用海面積的小部分,且分散分布,其生態系統影響相對較小

[30-31].海砂開采對采砂區的地形地貌帶來直接影響,但由于動態補償作用,本研究區的采砂工程對海底地形的影響總體不大[32],同時一定程度地影響水沙環境[33].透水構筑物、港池和海底電纜等用海方式從不同方面對海洋生態系統構成影響,但影響總體較小.此外,與島陸不同的是,海水的流動性使海域開發利用不僅對其占用海域產生影響,同時會對周邊海域帶來一定影響[34],根據用海方式的不同,其影響程度也具有差別.研究發現,圍填海等用海活動對 200m以內的海域影響較明顯,之后隨著距離的增加影響逐漸減小[35].分別對用海活動占用海域 0,0~200,200~500, 500~1000m范圍的影響進行評估.如表3所示,根據不同用海方式的生態系統影響特征,得到其影響系數.

表3 海域使用方式的影響系數Table 3 Influence coefficients of sea area use ways

(2)生態狀況

I21主要依據CASA模型,基于遙感數據、氣象資料和現場調查進行計算,主要計算過程如下:

式中:I21(x, t)為 x點 t月凈初級生產力,g C /(m2·month);APAR(x, t)為x點t月吸收的光合有效輻射,MJ /(m2·month);ξ(x, t)為x點t月的實際光能利用率,g C /MJ;PAR(x, t)為x點t月的光合有效輻射,MJ /(m2·month);FPAR(x, t)為x點t月光合有效輻射吸收比例,%;ft(t)和fw(t)分別為研究區t月的氣溫脅迫因子和水分脅迫因子,%;ξmax為植被最大光能利用率,g C /MJ.根據各月的計算結果得到全年凈初級生產力的平均密度,g C /(m2·a),詳細的計算方法見文獻[8].

I22和I25采用目前在國內外相關研究中普遍應用的Shannon-Wiener指數(H’)和Pielou指數(J)進行表征,前者側重于反映物種的復雜程度,后者則更加強調物種的均勻度.計算方法如下[36]:

式中:H’s、Js分別為樣地/站位 s的 Shannon-Wiener指數和Pielou指數;Ns為樣地/站位s的物種數量.IVs,i為各樣地/站位內不同物種的重要值,方法如下:

式中:IVs,i為樣地/站位s中物種i的重要值,Abs,i為樣地/站位s內物種i的多度,Abs為樣地/站位s內物種多度之和.

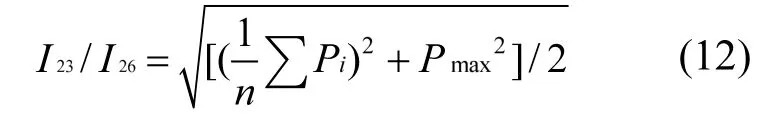

I23和I26基于島陸土壤和環島近海海水因子,采用內梅羅綜合指數法計算,方法如下:

式中:I23和 I26分別為島陸土壤質量綜合指數和海水水質綜合指數;n為因子個數,Pi為因子 i的質量指數,Pmax為所有因子質量指數中的最大值.

Pi

由下式得出:

式中:Ci為因子i的實測值,Si為因子i的標準值,執行相應的環境標準.長島縣及其臨近大陸基本沒有污染工業,避免了重金屬對環境要素的污染,多年的環境質量公報顯示,研究區各環境要素中重金屬均符合最嚴標準.由于自身條件的特殊性,研究區土壤質地較差且較為貧瘠,對植物生長構成制約,本文土壤質量主要對其肥力狀況進行評估.環島近海中海水養殖、生活污水排放等人類活動帶來了 COD、氮磷等污染源,且航運頻繁,存在溢油風險,石油類也是重要的影響因子,重點對這些因子進行評估.

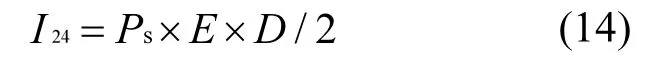

I24使用葉綠素法,依據Cadee等[37]提出的簡化公式進行計算,方法如下:

式中:I24為該季節每日初級生產力,mg C /(m2·d);Ps為表層水(1m以內)中浮游植物潛在生產力,mg C/(m2·h);E為真光層的深度,取透明度的3倍,m;D為白晝時間,h.

Ps由下式得出:

式中:Ca為表層葉綠素a的含量,mg /m3;Q為同化系數,mg C /[(mg Chl-a)·h],采用經驗系數3.7.進而,由不同季節初級生產力結果計算得到環島近海全年初級生產力.

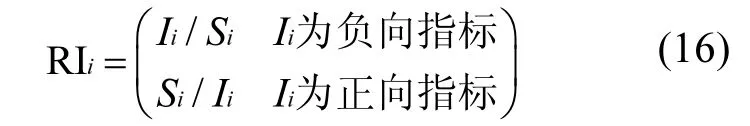

2.1.3 海島生態系統承載力評估方法 (1)海島生態系統綜合承載力:對各二級指標進行評估,方法如下:

式中:RIi為指標i的評估值;Ii為指標計算值,Si為指標標準值.在本研究中,I11~I13和 I26為負向指標, I21~I25為正向指標.表4為各指標標準值,其中開發強度指標標準值參考文獻[38]得到,生態狀況指標標準值采用區域平均值或相應的環境質量標準.

表4 二級指標評估標準Table 4 Evaluation standards of secondary indices

續表4

海島生態系統綜合承載力結果取二級指標評估結果的平均值,其中島陸子系統承載力取島陸指標評估結果的平均值,環島近海子系統承載力取環島近海指標評估結果的平均值.根據表 5可判斷承載力等級.

表5 海島生態系統承載力等級劃分Table 5 Classification of island ecosystem carrying capacity

(2)海島生態系統承載力空間分異性:根據評估對象差異和評估單元大小,從單島尺度和區塊尺度開展海島生態系統承載力空間分異性評估.單島尺度上,計算各島的島陸指標,得到不同海島的生態系統承載力結果.區塊尺度上,借助GIS,將研究區劃分為 100m×100m的規則區塊,區塊分為島陸區塊和環島近海區塊,分別采用島陸指標和環島近海指標計算得到各區塊生態系統承載力,形成海島生態系統承載力空間分布圖,并統計不同承載力等級區域的面積.

2.2 數據來源與處理

2.2.1 遙感影像 采用WorldView-1衛星2013年全色波段遙感影像,空間分辨率為 0.45m.通過ArcGIS10.0軟件提取海島輪廓,得到海島面積、周長等基本信息;進而開展人機交互解譯,將島陸利用類型劃分為交通用地、建筑用地、廣場和曬場、農田、人工林和未利用地(草地和裸地),同時將海島岸線劃分為人工岸線和自然岸線.采用LANDSAT8衛星2013年4月21日、8月11日、11月15日和2014年1月2日(代表不同季節)4個時相30m分辨率的無云影像,利用ENVI4.7軟件對影像進行裁切、輻射定標、波段運算得到不同季節的NDVI值.

2.2.2 現場調查 2014年7月開展海島現場勘察,對研究區島陸利用類型和岸線類型進行現場驗證,根據驗證結果校正現有數據,計算得到岸線開發強度和島陸開發強度.2012年夏季進行植物群落調查,以均勻分布為原則,考慮群落類型、地形等因素,如圖2所示,共設置50個20m×20m大小的樣地.運用GPS手持機和電子羅盤測量各樣地的經緯度、海拔、坡度和坡向;記錄樣方內出現的全部喬木種,測量所有DBH≥3cm的植株胸徑、樹高、冠幅等信息,記錄其存活狀態;記錄樣方內出現的全部灌木種,選擇面積為10m×10m的兩個對角小樣方進行調查,對其中的全部灌木分種計數,并測量基徑、高度等信息;記錄樣方內出現的全部草本種類,在每個樣地的4角和中心共設置5個1m×1m草本植物樣方,記錄樣方內草本植物種類、多度、蓋度、高度等信息;樣地數據取樣地內各樣方平均值.經調查,研究區木本植物種類較少,且多為人工種植,但草本植物發育完整且分布廣泛[9],以草本植物為代表進行島陸植物多樣性分析.采用多點混合取樣法在每個樣地內選取 3個土壤取樣點,均勻混合后作為該樣地的土壤樣品,在實驗室內測定其理化因子,以有機質、全氮、有效磷、有效鉀為評估因子計算土壤質量指數.

2012年11月和2013年2月、5月、8月共開展了 4個航次的環島近海生態環境調查和采樣工作,按照代表性、均勻性的原則,如圖2所示,共布設21個站位.海水表層溫度(SST)、pH值、鹽度、透明度現場測定,表層水樣在帶回實驗室24h之內(石油類10h之內)分析,得到海水DO、COD、DIN、DIP、石油類和葉綠素 a等數據.根據葉綠素 a和透明度等數據計算環島近海初級生產力;以DO、COD、DIN、DIP、石油類作為評估因子計算海水水質綜合指數.浮游植物樣品采用甲醛溶液固定,避光保存在4℃的0.5L聚乙烯(PE)瓶中.采用 Uterm?hl方法(1958)進行浮游植物的鑒定與計數,細胞豐度用 cells/m3表示,進而計算環島近海浮游生物多樣性.

圖2 廟島群島南部島群調查樣地/站位Fig.2 Sampling plots on southern Miaodao Archipelago

2.2.3 資料收集 降雨量、氣溫、日照時數、相對濕度來自長島縣氣象站監測數據,太陽總輻射來自煙臺福山氣象站監測數據,結合遙感影像數據計算得到島陸凈初級生產力;研究區海域使用現狀等數據由長島縣海洋與漁業局提供,由此計算環島近海開發強度.

2.3 海島生態系統承載力評估

2.3.1 開發利用狀況 圖3為開發利用狀況.南長山島人工岸線比例較高,其次為北長山島和廟島,其余海島人工岸線總體較少.交通用地、建筑用地、廣場和曬場在南長山島分布廣泛,其次為北長山島,在其他海島上總體較少;農地在北長山島和大黑山島有一定規模的分布;人工林建設(黑松林和刺槐林)在各島具有普遍性.海域開發利用類型較多,以開放式養殖為主要用海方式,用海多分布于近岸海域.

圖3 海島岸線狀況(a)、島陸開發利用現狀(b)和海域開發利用現狀(c)Fig.3 Island coastline status (a), island use status (b), and sea area use status (c)

2.3.2 生態狀況 圖4為生態狀況.島陸NPP平均值為331.06g C/(m2·a),具有明顯的空間分異性.環島近海初級生產力整體較低,最高不足 80g C/(m2·a).島陸植物多樣性 Shannon-Wiener指數在1.39~2.46之間,Pielou指數在0.83~1之間.環島近海浮游植物多樣性總體較高,但大黑山島南部海域相對較低.島陸土壤質量總體較差,環島近海海水水質則處于較好的水平.

圖4 島陸凈初級生產力(a)、環島近海初級生產力(b)、島陸植物多樣性(c,d)、環島近海浮游植物多樣性(e,f)、島陸土壤質量(g)和環島近海海水水質(h)Fig.4 Land net primary productivity (a), surrounding waters primary productivity (b), land plant diversity (c&d), surrounding waters phytoplankton diversity (e&f), land soil quality (g) and surrounding waters quality (h)

3 結果與討論

3.1 海島生態系統綜合承載力

海島生態系統綜合承載力結果為 1.043,處于輕度超載狀態;島陸子系統承載力結果為1.121,環島近海子系統承載力結果為 0.946,分別處于輕度超載和臨界超載狀態.

表6 海島生態系統綜合承載力評估結果Table 6 Evaluation results of island ecosystem comprehensive carrying capacity

3.2 海島生態系統承載力空間分異性

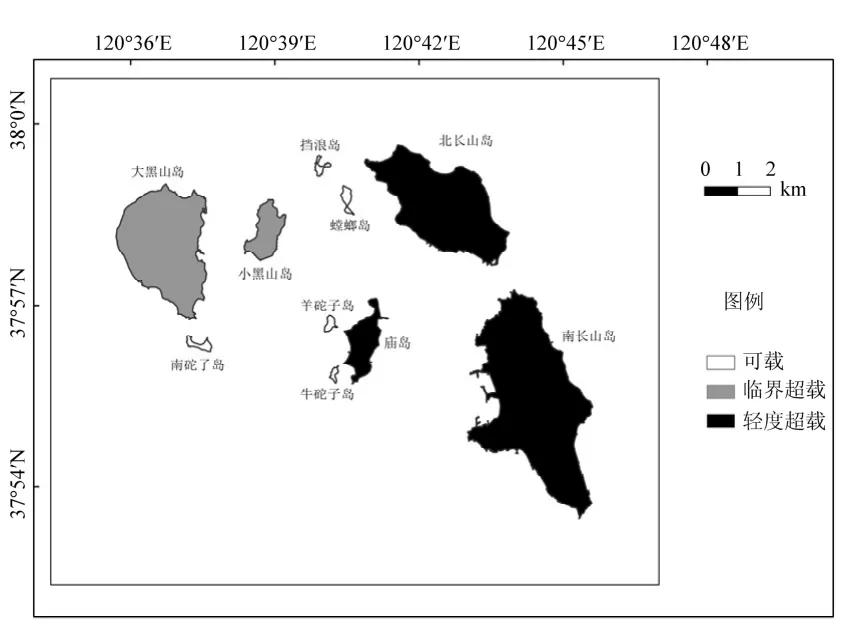

3.2.1 單島尺度 圖5和圖6為各島開發強度、生態狀況和生態系統承載力評估結果.就開發強度而言,南長山島較高,其余海島均較低;就生態狀況而言,羊駝子島和牛砣子島一般,其余海島狀況較差.各島生態系統承載力評估結果顯示,南長山島、北長山島和廟島處于輕度超載狀態,大黑山島和小黑山島處于臨界超載狀態,5個無居民海島均處于可載狀態.

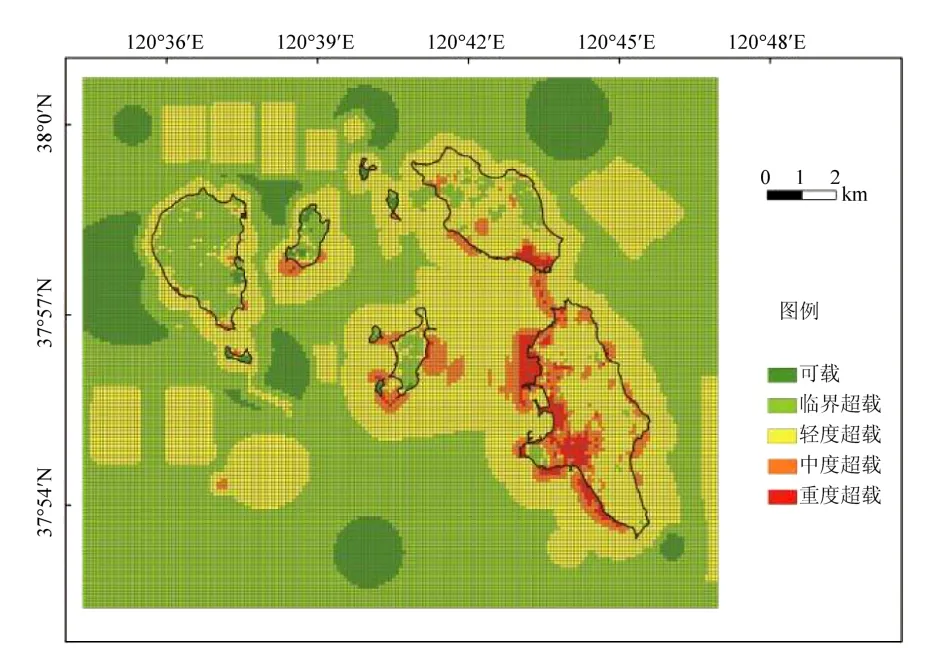

3.2.2 區塊尺度 圖7和圖8為海島開發強度、生態狀況和生態系統承載力空間分異性評估結果.就開發強度而言,島陸和環島近海均表現出明顯的空間分異性,島陸子系統中城鄉建設集中區開發強度相對較高,環島近海子系統中臨岸海域以及養殖分布區總體較高;就生態狀況而言,島陸表現出了明顯的空間分異性,在開發強度較高的區域其生態狀況相應較差,環島近海空間分異性相對不明顯,但可以發現廟島灣處于生態狀況“低谷區”,其他海域總體相一致.同時,各區塊開發強度和生態狀況具有顯著的相關性(P<0.01).海島生態系統承載力表現出顯著的異質性特征,由表7可知,不同承載力等級分區面積由大到小依次為臨界超載區、輕度超載區、可載區、中度超載區和重度超載區.

圖5 不同海島開發強度(a)和生態狀況(b)Fig.5 Exploitation intensity (a) and ecological status (b) on different islands

圖6 不同海島生態系統承載力Fig.6 Ecosystem carrying capacity on different islands

圖7 海島開發強度(a)和生態狀況(b)的空間分異性Fig.7 Spatial heterogeneity of island exploitation intensity (a) and ecological status (b)

圖8 海島生態系統承載力空間分異性Fig.8 Spatial heterogeneity of island ecosystem carrying capacity

表7 海島生態系統承載力空間分區統計結果(%)Table 7 Statistics results of spatial distribution of island ecosystem carrying capacity (%)

3.3 評估模型探討

本研究構建的評估模型包含開發強度和生態狀況兩個一級指標.開發強度包含岸線開發強度、島陸開發強度和海域開發強度3個方面,反映了海島人類活動類型、規模、強度的空間分布特征及其對生態系統的影響;生態狀況各指標中,生產力反映了生態系統的活力,是判定碳源/匯和調節生態過程的重要因子[45],多樣性在調控生態系統物質循環、能量流動和穩定性等方面具有基礎性作用[46],土壤不但為植物生長提供場所和養分,還在污染物凈化、元素循環中發揮著關鍵作用[47],海水水質反映了海水在污染物排放壓力下表現出的對生物或人類存在發展的適宜程度.分析人類開發壓力下海島生態系統生產力、生物多樣性和環境質量的變化特征,能夠較為全面地反映海島生態系統承載力狀況.

此外,評估模型充分體現了海島生態系統陸海雙重特征及其空間分異性.首先,將海島生態系統劃分為島陸子系統和環島近海子系統兩個具有清晰邊界同時又相互聯系的部分;其次,選擇具有空間分異性、能夠反映兩個子系統狀況的評估指標;最后,采用相應的評估標準進行承載力計算,實現島陸和環島近海生態系統承載力在空間上的統一化、標準化和可比性.評估模型率先開展了生態系統尺度、單島尺度和區塊尺度上海島生態系統承載力的評估,計算方法清晰簡明,適用性強且評估結果具有可比性,可以為全國海島生態系統承載力評估提供一定參考.

3.4 海島生態系統承載力提升對策

獨特的自身條件讓海島生態系統特別是島陸子系統具有資源短缺、土壤貧瘠等特點,脆弱性明顯[4,48],使得海島生態承載力受到自然條件的限制.同時,隨著海島開發利用活動類型不斷增多,范圍不斷增大,強度不斷增強,人類活動逐漸成為海島生態系統的主要干擾因子[49].本研究結果顯示,研究區開發強度和生態狀況具有顯著的相關性,這說明開發利用活動不可避免地帶來了海島生態服務功能的降低,進而增大了海島生態系統的壓力.

廟島群島南部島群生態系統總體上處于輕度超載狀態,其中島陸子系統輕度超載,環島近海子系統臨界超載.就開發強度而言,岸線和島陸開發強度較高,海域開發強度相對較低;就生態狀況而言,島陸土壤質量和環島近海初級生產力狀況較差,島陸植物多樣性和環島近海浮游植物多樣性狀況一般,海水水質狀況相對較好.應當限制新增人工岸線,修復受損岸線;控制島陸開發利用規模,優化開發布局;加強海洋生態環境監測,開展生態修復.

單島尺度的評估結果顯示,南長山島、北長山島和廟島為輕度超載,其中南長山島為長島縣政府所在地,城鎮化程度高,應當限制新增建設用地,著重對現狀開發利用進行優化改造,加強城鎮綠地網絡建設;北長山島和廟島旅游活動頻繁,應當最大限度地減少旅游活動帶來的生境破壞、廢棄物排放等影響,并通過植被、土壤修復等措施逐漸改善生態狀況.小黑山島和大黑山島為臨界超載,大黑山島面積較大,在明確功能后可有重點地開發利用,但應注意保持自然生境的連通性和完整性;小黑山島面積較小,在開展生態修復的同時可循序漸進地小規模推進海島開發利用.5個無居民海島均處于可載狀態,但其面積均較小,脆弱性更強,且當前生態狀況一般,可在保護其生態系統的前提下進行適度的基礎設施建設,一方面提升無居民海島生態系統保護能力,另一方面可為生態旅游活動提供支撐.

區塊尺度的評估結果充分顯示了海島生態系統承載力的空間分異性.對島陸子系統而言,中度和重度超載區集中在南長山島的城鎮建設區以及北長山島碼頭區域,輕度超載區分布于南長山島整島,北長山島的城鄉建設、農田開墾和旅游區,以及其他海島的城鄉建設區,這些區域應進行優化開發,積極開展受損生境修復;臨界超載區位于南、北長山島的植被集中分布區,并成片分布于其他3個有居民海島,對于其中的人工林區域,應保證其不受侵占,并通過優化種植結構、加強病蟲害防治等手段提升人工林生態系統穩定性;對于其他區域,應嚴格控制對臨界超載區的肆意侵占,在進行論證后可開展適度開發利用.可載區面積較小,在大、小黑山島和各無居民海島有所分布,在條件成熟時可因地制宜地進行開發建設活動.對環島近海子系統而言,超載區主要分布于海島臨岸海域、廟島灣以及其他海域的用海區;可載區在研究海域分散分布;其余均為臨界超載區.環島近海生態系統承載力空間分異性受到開發強度的影響更大,在海域開發使用過程中,不同用海方式均或輕或重地影響海洋生態環境[50].水動力條件也是影響生態承載力空間分布的重要原因[51],由于南、北長山島之間的連島壩以及海島陸地對海水的阻隔作用,廟島灣水動力條件較差,造成廟島灣海域超載明顯.對于海島臨岸用海集中區,應優化并改進用海方式,減少用海活動對海洋環境的負面影響;對于廟島灣,隨著南、北長山島跨海大橋的運營,其承擔了南、北長山島之間的主要交通運輸功能,可適時考慮拆除原連島大壩,從根本上改善廟島灣的水動力條件,提升廟島灣的生態狀況;此外,還應當積極開展生態修復,建設海洋牧場.

4 結論

4.1 廟島群島南部島群生態系統總體上處于輕度超載狀態,其中島陸子系統為輕度超載,環島近海子系統為臨界超載.應當限制新增人工岸線,修復受損岸線;控制島陸開發利用規模,優化開發布局;加強海洋生態環境監測,積極開展生態修復.

4.2 各島生態系統承載力評估結果顯示,南長山島、北長山島和廟島處于輕度超載狀態,應當限制建設規模,采取措施減少開發利用產生的負面影響,積極開展植被和土壤修復.大黑山島和小黑山島為臨界超載,前者可在明確功能后有重點地進行開發利用,后者在開展生態修復的同時可進行小規模的開發利用.5個無居民海島均處于可載狀態,可在保護其生態系統的前提下進行適度的基礎設施建設.

4.3 海島生態系統承載力表現出了顯著的空間分異性特征,不同承載力等級分區面積由大到小依次為臨界超載區、輕度超載區、可載區、中度超載區和重度超載區.對島陸子系統而言,超載區分布于南長山島整島以及其他海島的城鄉建設和旅游區,臨界超載區位于南、北長山島的植被集中分布區,并成片分布于其他3個有居民海島,可載區在大、小黑山島和各無居民海島有所分布.對環島近海子系統而言,超載區主要分布于海島臨岸海域、廟島灣以及其他海域的用海區;可載區在研究海域分散分布;其余均為臨界超載區.

4.4 評估模型體現了海島生態系統陸海雙重特征及其空間分異性,開展了不同尺度海島生態系統承載力評估,能夠為全國海島生態系統承載力評估提供一定參考.

[1] 徐琳瑜,楊志峰,李 巍.城市生態系統承載力理論與評價方法[J]. 生態學報, 2005,25(4):771-777.

[2] 齊連明,張祥國,李曉東.國內外海島保護與利用政策比較研究[M]. 北京:海洋出版社, 2013.

[3] Jupiter S, Mangubhai S, Kingsford R T. Conservation of biodiversity in the Pacific islands of Oceania: Challenges and Opportunities Pacific [J]. Pacific Conservation Biology, 2014, 20(2):206-220.

[4] 池 源,石洪華,郭 振,等.海島生態脆弱性的內涵、特征及成因探析 [J]. 海洋學報, 2015,37(12):93-105.

[5] Qie L, Lee T M, Sodhi N S, et al. Dung beetle assemblages on tropical land-bridge islands: small island effect and vulnerable species [J]. Journal of Biogeography, 2011,38(4):792-804.

[6] Katovai E, Burley A L, Mayfield M M. Understory plant species and functional diversity in the degraded wet tropical forests of Kolombangara Island, Solomon Islands [J]. Biological Conservation, 2012,145(1):214-224.

[7] 王曉麗,王 嬡,石洪華,等.海島陸地生態系統固碳估算方法[J]. 生態學報, 2014,34(1):88-96.

[8] 池 源,石洪華,王曉麗,等.廟島群島南五島生態系統凈初級生產力空間分布及其影響因子 [J]. 生態學報, 2015,35(24): 8094-8106.

[9] Chi Y, Shi H H, Wang X L, et al. Impact factors identification of spatial heterogeneity of herbaceous plant diversity on five southern islands of Miaodao Archipelago in North China [J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2016,34(5):937-951.

[10] 索安寧,孫永光,李濱勇,等.長山群島植被景觀健康評價 [J]. 應用生態學報, 2015,26(4):1034-1040.

[11] Lagerstr?m A, Nilsson M C, Wardle D A. Decoupled responses of tree and shrub leaf and litter trait values to ecosystem retrogression across an island area gradient [J]. Plant and Soil, 2013,367(1/2):183-197.

[12] Nogué S, Nascimento D L, Fernández-Palacios J M, et al. The ancient forests of La Gomera, Canary Islands, and their sensitivity to environmental change [J]. Journal of Ecology, 2013,101(2): 368-377.

[13] Vogiatzakis I N, Pungetti G, Mannion A M. Mediterranean Island Landscapes: Natural and Cultural Approaches [M]. New York City: Springer Publishing, 2008.

[14] Arrow K, Bolin B, Costanza, R, et al. Economic growth, carrying capacity, and the environment [J]. Ecological Economics, 1995, 15(2):89-90.

[15] 高吉喜.可持續發展理論探索——生態承載力理論、方法與應用 [M]. 北京:中國環境科學出版社, 2001.

[16] 韋 靜,曾維華.生態承載力約束下的區域可持續發展的動態模擬——以博鰲特別規劃區為例 [J]. 中國環境科學, 2009,29(3): 330-336.

[17] 張志衛,豐愛平,李培英,等.基于能值分析的無居民海島承載力:以青島市大島為例 [J]. 海洋環境科學, 2012,31(4):572-575.

[18] Shi H H, Shen C C, Zheng W, et al. A model to assess fundamental and realized carrying capacities of island ecosystem: A case study in the southern Miaodao Archipelago of China [J]. Acta Oceanologica Sinica, 2016,35:56-67.

[19] 石洪華,王曉麗,王 嬡,等.北長山島森林喬木層碳儲量及其影響因子 [J]. 生態學報, 2013,33(19):6363-6372.

[20] 池 源,石洪華,王恩康,等.廟島群島北五島景觀格局特征及其生 態 效 應 [J]. 生 態 學 報 , 2017,37(4),DOI:10.5846/ stxb201604130672.

[21] 尤民生,劉雨芳,侯有明.農田生物多樣性與害蟲綜合治理 [J].生態學報, 2004,24(1):117-122.

[22] Rosoman G. The Plantation Effect [M]. Auckland: Greenpeace New Zealand, 1994.

[23] Michelsen O, McDevitt J E, Coelho C R V. A comparison of three methods to assess land use impacts on biodiversity in a case study of forestry plantations in New Zealand [J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2014,19(6):1214-1225.

[24] Lee H J, Sang O R. Changes in topography and surface sediments by the Saemangeum dyke in an estuarine complex, west coast of Korea [J]. Continental Shelf Research, 2008,28(9):1177-1189.

[25] 林 磊,劉東艷,劉 哲,等.圍填海對海洋水動力與生態環境的影響 [J]. 海洋學報, 2016,38(8):1-11.

[26] Tovar A, Moreno C, Mánuel-Vez M P, et al. Environmentalimpacts of intensive aquaculture in marine waters [J]. Water Research, 2000,34(1):334-342.

[27] Páez-Osuna F. The environmental impact of shrimp aquaculture: a global perspective [J]. Environmental Pollution, 2001,112(2): 229-31.

[28] 舒廷飛,羅 琳,溫琰茂.海水養殖對近岸生態環境的影響 [J].海洋環境科學, 2002,21(2):74-79.

[29] 饒歡歡,彭本榮,劉 巖,等.海洋工程生態損害評估與補償——以廈門杏林跨海大橋為例 [J]. 生態學報, 2015,35(16):5467-5476.

[30] 韓海騫,熊紹隆,朱軍政,等.杭州灣跨海大橋對錢塘江河口水流的影響 [J]. 東海海洋, 2002,20(4):57-63.

[31] 龐啟秀,莊小將,黃哲浩,等.跨海大橋橋墩對周圍海區水動力環境影響數值模擬 [J]. 水道港口, 2008,29(1):16-20.

[32] 田振環,王 琳,曹艷玲,等.廟島南部海域海砂開采對海底地形的影響 [J]. 海洋地質前沿, 2015(1):52-58.

[33] 金永福,鄭錫建,李金鐸.崎頭洋海砂開采對朱家尖沿岸沙灘的影響 [J]. 海洋環境科學, 2006,25(3):46-49.

[34] 王佩兒.海洋功能區劃的基本理論、方法和案例研究 [D]. 廈門:廈門大學, 2005.

[35] 聶 源,羊天柱,許雪峰.基巖海岸圍填海工程后的流場變化 [J]海洋學研究, 2009,27(4):45-54.

[36] 馬克平,劉玉明.生物群落多樣性的測度方法:αⅠ 多樣性的測度方法(下) [J]. 生物多樣性, 1994,2(4):231-239.

[37] Cadée G C, Hegeman J. Primary production of phytoplankton in the Dutch Wadden Sea [J]. Netherlands Journal of Sea Research, 1974,8(s2-3):240-259.

[38] 國家海洋局.海洋資源環境承載能力監測預警指標體系和技術方法指南 [S].

[39] 朱文泉,潘耀忠,張錦水.中國陸地植被凈初級生產力遙感估算[J]. 植物生態學報, 2007,31(3):413-424.

[40] 梁 軍,孫志強,朱彥鵬,等.昆崳山天然林13年演替動態——生物多樣性變化、物種周轉與食葉害蟲的短期干擾 [J]. 中南林業科技大學學報, 2011,31(1):9-17.

[41] NY/T391-2013 綠色食品 產地環境質量 [S].

[42] 呂瑞華,夏 濱,李寶華,等.渤海水域初級生產力10年間的變化[J]. 海洋科學進展, 1999,(3):80-86.

[43] 鹿 琳.黃渤海浮游植物種多樣性及部分種分子鑒定 [D]. 青島:中國海洋大學, 2012.

[44] GB3097-1997 海水水質標準 [S].

[45] Field C B, Behrenfeld M J, Randerson J T, Falkowski P. Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components [J]. Science, 1998,281(5374):237-240.

[46] Tilman D, Reich P B, Knops J M H. Biodiversity and ecosystem stability in a decade–long grassland experiment [J]. Nature, 2006,441:629-632.

[47] 歐陽志云,王如松,趙景柱.生態系統服務功能及其生態經濟價值評價 [J]. 應用生態學報, 1999,10(5):635-640.

[48] Sarkinen T, Pennington R T, Lavin M, et al. Evolutionary islands in the Andes: persistence and isolation explain high endemism in Andean dry tropical forests [J]. Journal of Biogeography, 2012, 39(5):884-900.

[49] 李曉敏,張 杰,曹金芳,等.廣東省川山群島開發利用生態風險評價 [J]. 生態學報, 2015,35(7):2265-2276.

[50] 張 云,張英佳,景昕蒂,等.我國海灣海域使用的基本狀況 [J].海洋環境科學, 2012,(5):755-757.

[51] Zheng W, Li F, Shi H H, et al. Spatiotemporal heterogeneity of phytoplankton diversity and its relation to water environmental factors in the southern waters of Miaodao Archipelago, China [J]. Acta Oceanologica Sinica, 2016,35(2):46-55.

Evaluation on spatial heterogeneity of island ecosystem carrying capacity — A case study of southern Miaodao Archipelago.

CHI Yuan1, SHI Hong-hua1*, WANG Yuan-yuan2, GUO Zhen1, MA De-ming1(1.The First Institute of Oceanography, State Oceanic Administration, Qingdao 266061, China;2.School of Environmental and Municipal Engineering, Qingdao Technological University, Qingdao 266033, China). China Environmental Science, 2017,37(3):1188~1200

An evaluation model of island ecosystem carrying capacity which can reflect the dual characteristics of land and surrounding waters and their spatial heterogeneities was established, and southern Miaodao Archipelago was used as the study area. The island ecosystem was in status of mild overloading as a whole, with land sub-ecosystem in status of mild overloading, and surrounding waters sub-ecosystem in status of critical overloading. In island scale, Nanchangshan Island, Beichangshan Island and Miao Island were in status of mild overloading, Xiaoheishan Island and Daheishan Island were in status of critical overloading, and other 5islands were in status of no overloading. In grid scale, the island ecosystem carrying capacity had a significant spatial heterogeneity, and the different carrying capacity degree zones were critical overloading zones, mild overloading zones, no overloading zones, moderate overloading zones and severe overloading zones in descending order of areas. Control of exploitation scale, optimization of development allocation, improvement of exploitation methods, and reasonable ecological construction were the important measures to enhance the island ecosystem carrying capacity.

island ecosystem;carrying capacity;spatial heterogeneity;characteristics of land and surrounding waters;different scales;southern Miaodao Archipelago

X171

A

1000-6923(2017)03-1188-13

池 源(1988-),男,河南南陽人,助理研究員,碩士,主要從事海島海岸帶生態系統評估研究.發表論文10余篇.

2016-06-26

海洋公益性行業科研專項(201505012);中央級公益性科研院所基本科研業務費專項資金資助項目(2015G13,2014G18)

* 責任作者, 副研究員, shihonghua@fio.org.cn