耒陽市不同粳稻品種的病蟲害發生程度比較試驗

王秋芽+劉思鄉+嚴濤+肖夏萍+羅瓊+劉洪華+谷云勇

摘 要:為掌握粳稻主要病蟲害的發生特點,篩選適合耒陽栽培的粳稻品種,2015年在耒陽市開展了田間試驗研究。結果表明,在同等防治條件下,各粳稻品種的二化螟發生程度略重于秈稻深兩優5814、遷飛性害蟲(稻飛虱,稻縱卷葉螟)發生程度差異不明顯、紋枯病輕于秈稻深兩優5814、稻曲病發生程度顯著重于秈稻深兩優5814,不同的水稻品種及農藝性狀與其抗蟲病能力密切相關,孕穗至抽穗期間的降水天氣是引起稻曲病大發生的關鍵因子。

關鍵詞:粳稻品種;病蟲害;發生程度;比較試驗

中圖分類號 S511 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2016)23-0080-03

粳稻與秈稻相比較,具有耐低溫、耐遲收、不易掉粒、產量高、米質優等特點。近年來北粳南移已成為我國水稻生產發展的新趨勢[1],2015年湖南省耒陽市開始引進粳稻種植。為掌握粳稻主要病蟲害的發生特點,篩選適合耒陽栽培的粳稻品種,筆者進行了不同粳稻品種與秈稻品種的種植對比試驗,現將試驗初步報道如下:

1 材料與方法

1.1 供試材料 5個粳稻品種,即甬優9號、甬優12、甬優538、甬優1540、春優84。1個秈稻品種,即深兩優5814。

1.2 試驗地情況 試驗地點在耒陽市遙田鎮紅星村8組,土壤為砂泥土,前茬油菜。5月10日播種,6月4日移栽(密度為21萬穴/hm2)。基肥施40%復合肥852kg/hm2,追肥施尿素187.5kg/hm2。

1.3 試驗設計 試驗共設6個處理,分別是:甬優9號、甬優12、甬優538、甬優1540、春優84、深兩優5814。3次重復,18個小區,隨機區組排列。小區面積20㎡,小區間筑小埂隔開,獨立排灌。

1.4 施藥時間及方法 浸種時使用強氯精消毒、吡蟲啉拌種劑拌種,大田期共進行4次藥劑防治,分別是:6月25日施25%吡蚜酮255g/hm2、43%戊唑醇255g/hm2;7月22日施20%氯蟲苯甲酰胺255mL/hm2、25%吡蚜酮255g/hm2、43%戊唑醇255g/hm2;7月30日施20%氯蟲苯甲酰胺255mL/hm2、25%吡蚜酮255g/hm2、43%戊唑醇255g/hm2、噴施寶510mL/hm2;8月24日施20%氯蟲苯甲酰胺255mL/hm2、25%吡蚜酮255g/hm2、43%戊唑醇255g/hm2。各小區農事管理一致。

1.5 調查時間及方法 在大田生長期間調查稻飛虱蟲口密度,稻縱卷葉螟和二化螟的蟲口密度及螟害率,紋枯病病叢率、病株率及嚴重度;收割前調查稻曲病病穗數、病粒率及嚴重度。各病蟲調查方法按照《農作物主要病蟲測報調查方法》執行。收割前采用對角線3點取樣,調查每hm2有效穗數,室內考種進行理論測產,每小區人工單收、單稱、折扣14%水分后計算各小區實產。

2 結果與分析

2.1 常發性病蟲害發生情況

2.1.1 二化螟 發生輕微,主要為害代為第三代,粳稻重于秈稻。8月26日調查,甬優1540螟害率為1.66%,春優84、甬優12號均為0.35%,甬優538為0.08%,深兩優5814為0.07%,甬優9號未查到螟害株。

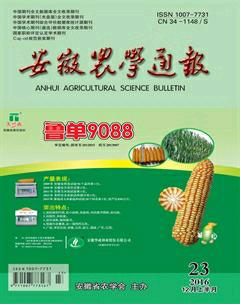

2.1.2 稻飛虱 發生較輕,田間蟲量一直偏低,大田生長期間共出現4個峰次,分別為6月18日、7月30日、8月6日、8月21日(如圖1)。各品種蟲量交替上升,甬優9號、深兩優5814、甬優12號蟲量稍偏高。

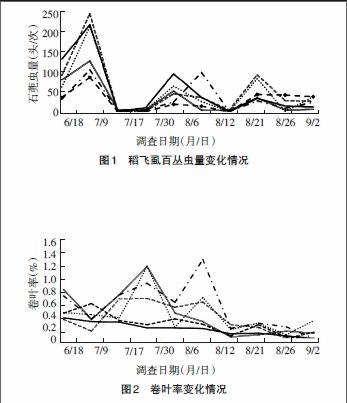

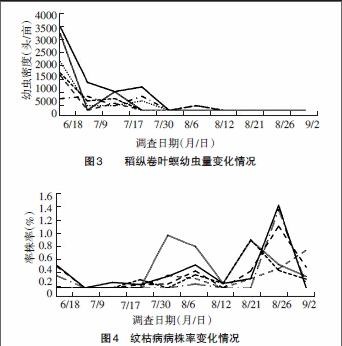

2.1.3 稻縱卷葉螟 發生偏輕,田間共出現2次卷葉高峰,分別為7月22日、8月6日(如圖2、圖3)。各粳稻品種與秈稻深兩優5814比較,其卷葉率和幼蟲量沒有明顯差異。

2.1.4 紋枯病 各品種6月18日始見病株,8月26日病情穩定期調查,甬優538病株率最高,為1.52%,其次是深兩優5814,為1.44%,其他品種病株率依次為:甬優9號1.14%、甬優1540為0.43%、甬優12號為0.35%、春優84為0.32%。各粳稻品種僅甬優538略高于秈稻深兩優5814,其他品種均低于秈稻深兩優5814(如圖4)。

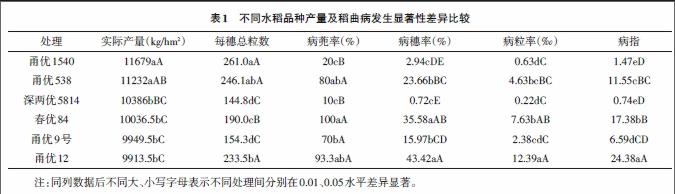

2.2 偶發性病害發生情況 稻曲病發生嚴重,不同品種發病程度差異明顯。由表1可知,除甬優1540外,其余各粳稻品種與秈稻深兩優5814比較,病粒率和病指均達到顯著水平,5個粳稻品種以甬優1540發病最輕,抗性較好,產量也最高。病情穩定期9月2日調查,病粒率從高到低的順序依次為甬優12號、春優84、甬優538、甬優9號、甬優1540、深兩優5814,分別為12.39‰、7.63‰、4.63‰、2.38‰、0.63‰、0.22‰,深兩優5814與甬優1540和甬優9號未達到顯著差異,與甬優538達到顯著差異,與甬優12號和春優84達到極顯著差異。病指與病粒率基本一致,甬優12號病指為24.32、春優84為17.38、甬優538為11.55、甬優9號為6.59、甬優1540為1.47、深兩優5814病指為0.74,深兩優5814與甬優1540未達到顯著差異,與甬優9號達到顯著差異,與甬優12號、甬優538和春優84達到極顯著差異。晚熟品種稻曲病發生比早熟品種重,這與金素心等[2-3]研究結果一致。

3 結論與討論

(1)本試驗結果表明,在同等防治條件下,粳稻品種和秈稻品種其主要病蟲害發生程度存在差異。各粳稻品種二化螟發生程度略重于秈稻深兩優5814;“兩遷”害蟲粳稻品種與秈稻深兩優5814比較,差異不明顯;多數粳稻品種紋枯病輕于秈稻深兩優5814;粳稻品種稻曲病發生程度明顯重于秈稻深兩優5814,5個粳稻品種中,以甬優1540、甬優9號發病較輕。從防治方面看,本試驗化學防治對常發性病蟲的防治效果較好,但對偶發性的稻曲病效果不佳,主要原因是防治時期偏遲,應結合水稻苗情,提早在水稻破口前7~10d(即8月10日左右)用藥[4-6]。

(2)不同的水稻品種及農藝性狀與其抗蟲病能力密切相關。粳稻品種相比秈稻品種葉片濃綠,有利于吸引二化螟產卵為害。各粳稻品種矮稈緊湊,穗大粒多,著粒密,稻曲病發生重[7-9]。據報道,不同的水稻品種在相同條件下稻曲病發病程度差別較大,對稻曲病發病程度影響最大的是水稻品種[10],不同的水稻品種對稻曲病的抗病能力有極大差異[11],水稻的稃尖顏色和芒色的不同,稻曲病的發生率差異較大[12]。秈稻深兩優5814株高、穗長均高于各粳稻品種,有效穗多于各粳稻品種,田間通風透氣性差,紋枯病重于各粳稻品種。

(3)適宜的氣候條件是引發稻曲病發生的重要因子。在水稻生育期間,2015年5—9月總降雨量851.6mm,比歷年均值677mm,偏多20%~30%尤其8月9—16日連續8天降雨69.1mm、日均氣溫26.9℃、相對濕度83.3%、日均日照3.6h,正值各品種孕穗抽穗期,多雨、適溫、日照少,有利于稻曲病和紋枯病的發生,這與劉見平等[13-15]研究結果相吻合。

參考文獻

[1]李林海.中粳稻稻曲病最佳施藥時期及用藥次數初探[J].中國農技推廣 2016,32(8):75-76.

[2]宋祖舜.南京地區單季粳稻病蟲害發生特點及防控對策[J].中國植保導刊,2010,30(5):24-26.

[3]金素心,代光輝,何潤梅,等.11個水稻品種抗稻曲病的田間抗病性評價[J].上海交通大學學報:農業科學版,2005,23(3):317-320.

[4]趙德明,趙友前,朱紅軍,等.單季粳稻紋枯病、稻曲病藥劑防治及保產效果試驗 [J].安徽農學通報,2011,17(11):131-132.

[5]張舒,張求東,羅漢剛,等.水稻稻曲病的藥效試驗和防治適期的選定[J].華中農業大學學報,2007,26(2):178-181.

[6]高俊,奚本貴,吳永方,等.稻曲病產量損失測定及經濟閾值初探[J].江蘇農業科學,2001(3):36-37,43.

[7]薛春梅,潘正艷,呂國光,等.稻曲病的發生與防治[J].吉林農業 2011,259(9):81.

[8]張俊喜,成曉松,宋益民,等.中國水稻稻曲病研究進展[J].江蘇農業學報,2016,32(1):234-240.

[9]鄒克琴,胡東維,王為民,等.水稻稻曲病的研究進展 [J].浙江農業科學,2012(5):704-706.

[10]王文斌,陳志誼.不同致病力稻曲病菌的生物學特性研究[J].西南農業學報,2013,26(6):2301-2306.

[11]李秀清.幾種早稻新品種稻曲病抗性差異調查初報[J].上海農業科技,2014(3):122,130.

[12]胡容平,葉慧麗,姚琳,等.水稻稻曲病抗源篩選與評價研究[J].西南農業學報,2012,25(1):144-148.

[13]劉見平,張松柏,徐志德,等.稻曲病大發生關鍵因子及藥劑防治研究[J].作物研究,2006(4)318-323.

[14]王長金.稻曲病發生發展的氣候條件及其防治措施[J].中國農業氣象,1996,17(3):41-44.

[15]王金輝,陳越華.湖南2004年中、晚稻稻曲病流行情況調查[J].中國植保導刊,2005(8):14-15. (責編:張宏民)