變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測及診斷的研究

程韶君

長治供電公司變電檢修室

變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測及診斷的研究

程韶君

長治供電公司變電檢修室

常規(guī)的實(shí)驗(yàn)室離線油中溶解氣體分析,是通過定期在現(xiàn)場采取油樣,之后在實(shí)驗(yàn)室色譜儀上進(jìn)行分析。缺點(diǎn)是檢測周期長,在取油樣周期間隔中無法對變壓器油中溶解氣體進(jìn)行實(shí)時(shí)有效的監(jiān)測,且無法監(jiān)測到變壓器的突發(fā)性故障。安裝油中溶解氣體在線監(jiān)測系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對變壓器狀態(tài)的連續(xù)監(jiān)測,有利于及早發(fā)現(xiàn)故障征兆,對突發(fā)性故障的判別尤為有效,為變壓器的安全可靠運(yùn)行提供保障。

變壓器;油中溶解氣體;在線監(jiān)測

各行業(yè)對電力需求日益增加,而且對供電穩(wěn)定性和可靠性要求也越來越高。但是因電氣設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的傳統(tǒng)檢測方式(預(yù)防性試驗(yàn))需將設(shè)備停電,不能適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)和社會(huì)用電需求。于是為了既減少停電又能確切掌握電氣設(shè)備的運(yùn)行狀況,并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、判斷、處理設(shè)備存在的異常情況和隱患,使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài),世界各國相繼投入了大量的人力物力競相研究和開發(fā)了各種智能化在線監(jiān)測與診斷裝置,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

1 變壓器在線監(jiān)測技術(shù)原理

在早期發(fā)生故障時(shí),變電器將會(huì)出現(xiàn)特征氣體,這些氣體原本是油中氫氣和一氧化碳。經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行后,變壓器內(nèi)的絕緣油和有機(jī)絕緣材料會(huì)在電和熱的作用下出現(xiàn)分解和老化現(xiàn)象,從而導(dǎo)致油中有氣體出現(xiàn)。對變壓器進(jìn)行在線監(jiān)測,就是對變壓器油中的特征氣體進(jìn)行檢測。通過設(shè)置與變壓器本體相連接的傳感器,就可以利用傳感器內(nèi)部滲透膜進(jìn)行氣體的有選擇吸入。而通過使這些氣體與傳感器內(nèi)部燃料電池和空氣中氧氣反應(yīng),則能夠得到與反應(yīng)速率成一定比例的輸出電信號。

2 油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置關(guān)鍵技術(shù)

2.1 裝置基本組成

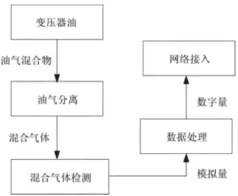

多組分油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置一般由油氣分離單元、混合氣體檢測單元、數(shù)據(jù)處理單元和網(wǎng)絡(luò)接入單元等幾部分組成,如圖1所示。首先對變壓器取油樣,進(jìn)行油氣分離,從油中獲取所需混合氣體,再對混合氣體進(jìn)行檢測,將氣體濃度信號轉(zhuǎn)換成電信號,經(jīng)數(shù)據(jù)處理單元再轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的數(shù)字信號后,通過網(wǎng)絡(luò)接入單元將監(jiān)測數(shù)據(jù)傳送給主機(jī)。

圖1 多組分油中溶解氣體在線監(jiān)測裝置系統(tǒng)框圖

2.2 油氣分離

油氣分離是油中溶解氣體在線監(jiān)測的關(guān)鍵步驟,其氣體萃取的效果和速率直接影響裝置檢測的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性。目前應(yīng)用于在線監(jiān)測裝置的油氣分離方法主要有:薄膜滲透法、真空脫氣法、平衡取氣法和吹掃捕集法等。

(1)薄膜滲透法借助有機(jī)合成的高分子膜來透析各種氣體,國內(nèi)使用較多的有聚四氟乙烯膜。滲透膜加工簡單,成本低,但油氣平衡所需時(shí)間較長,并且膜易老化,目前在線監(jiān)測裝置中應(yīng)用較少。(2)真空脫氣法主要有波紋管式和真空泵式,利用多次伸縮產(chǎn)生真空,使氣體從油中脫出,脫氣效率較高,結(jié)構(gòu)相對簡單,目前被多家監(jiān)測裝置廠家所采用。(3)平衡取氣法通常采用振蕩或攪拌平衡的方式,攪動(dòng)油樣脫氣,使油中溶解氣體在氣、液兩相達(dá)到分配平衡,根據(jù)分配定律得出油樣中各氣體組分濃度。此法較薄膜滲透法速度快,但油、氣無物理分界面,且溶解對氣體有稀釋作用,降低了之后氣體檢測的靈敏度。(4)中空纖維脫氣法它是由數(shù)千根中空纖維組成,每一根中空纖維都由高分子聚合薄膜制成。相比平板薄膜來說,中空纖維油氣表面積大了成百上千倍,從而油氣平衡時(shí)間也大大縮短。中空纖維在選擇合適材料和纖維表面積大小后,油氣平衡時(shí)間能達(dá)到2h以內(nèi)。該方法必須保證變壓器連續(xù)、不斷地流過中空纖維內(nèi)腔或外腔,必須采用外加油泵配合使用,由它們組成的油氣分離模塊成本比較高。

2.3 變壓器油中氣體在線監(jiān)測的優(yōu)點(diǎn)分析

變壓器油中氣體在線監(jiān)測是直接在現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)變壓器的定時(shí)在線智能化監(jiān)測與故障診斷,較之離線色譜分析具有如下優(yōu)點(diǎn):

(1)對油中溶解氣體進(jìn)行連續(xù)的檢測,可以及時(shí)掌握變壓器的運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)和跟蹤存在的潛伏性故障;(2)可以根據(jù)專家系統(tǒng)對故障進(jìn)行診斷,避免部分災(zāi)難性事故,對實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修、降低維護(hù)成本、提高自動(dòng)化程度都是有利的;(3)可以降低如取樣方法不規(guī)范、脫氣率不高及其他操作原因等形成的誤差,獲取更真實(shí)的產(chǎn)氣速率,提高故障診斷的可靠性;(4)可以實(shí)現(xiàn)反映變壓器電氣異常的多特征量(色譜、局部放電、介質(zhì)損耗等)的故障綜合評判診斷,以及與其他在線監(jiān)測與診斷裝置聯(lián)機(jī),實(shí)現(xiàn)對整個(gè)變電站運(yùn)行工況在線智能化監(jiān)測與診斷。

目前油中溶解氣體在線監(jiān)測數(shù)據(jù)對變壓器故障診斷只能起到初篩的作用,還需實(shí)驗(yàn)室離線檢測再次確認(rèn)。部分在線監(jiān)測裝置在投運(yùn)后沒有定期校準(zhǔn),因此,受現(xiàn)場環(huán)境影響裝置長期運(yùn)行后的檢測結(jié)果偏差較大,準(zhǔn)確性不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。建議運(yùn)行單位進(jìn)一步完善在線監(jiān)測裝置的運(yùn)維管理規(guī)定,至少每兩年安排一次現(xiàn)場校驗(yàn),每半年開展一次在線與離線檢測數(shù)據(jù)的比對,當(dāng)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)偏差較大時(shí),及時(shí)安排廠家或維護(hù)單位進(jìn)行校準(zhǔn)處理。

[1]周利軍.基于DGA技術(shù)的牽引變壓器在線監(jiān)測系統(tǒng)研究[D].成都:西南交通大學(xué),2004.

[2]賈瑞君.高分子薄膜在變壓器油中溶解氣體在線監(jiān)測中的應(yīng)用[J].變壓器,2001,38(10):37-40.

[3]張川,王輔.光聲光譜技術(shù)在變壓器油氣分析中的運(yùn)用[J].高電壓技術(shù),2005,31(2):84-86.