“交易安全”影響物權變動模式的原理與譜系

——以“流通頻率”變量為線索的展開

劉經靖

(煙臺大學 法學院,山東煙臺 264005)

【學術視點】

“交易安全”影響物權變動模式的原理與譜系

——以“流通頻率”變量為線索的展開

劉經靖

(煙臺大學 法學院,山東煙臺 264005)

物權變動制度設計應以交易安全為價值導向。但抽象層面的交易安全理論因其模糊性而難以為物權變動理論提供清晰有效的依據和指引。交易安全內涵受“流通頻率”變量影響而變化,進而影響物權變動模式類型的橫向分布和歷史變遷。以流通頻率為研究線索可以實現交易安全含義的具體化并使其更具解釋力。高頻流通導致交易安全向外部(第三人)偏移及物權變動模式的形式主義傾向,低頻流通導致交易安全向內部(真實物權人)偏移及模式的意思主義傾向。以高頻流通下的“純外部交易安全”指導一般流通頻率下的物權變動是導致物權變動制度定位嚴重偏離、乃至“形式主義化”的重要原因。現代普通物權變動應從一般流通頻率出發,兼顧動靜安全的平衡保護,采取折衷的對抗主義模式。

物權變動;交易安全;流通頻率;對抗主義;民法典

廣義上的物權變動囊括了物權動態世界的所有現象,但在市場經濟社會無疑又以交易為其主要范疇。由于交易行為的可計算性決定了私法“工具理性”的一般品格,*參見易軍:《私人自治與私法品性》,載《法學研究》2012年第3期。而“自古及今,物權法都是促進經濟效率之社會科技的一個重要部分。”*參見P. Newman,the new pal grave Dictionary of economics and the law, London: Macmillan, 1998, pp.155-157.因此,如果不考慮其他因素的影響,那么,市場條件下的物權流通規則必然因循經濟理性的內在要求,從而在制度演進中呈現出追逐最優效率的軌跡,其核心價值追求的經濟學描述就是“交易安全”。然而比較法的考察卻表明,同樣分享著交易安全的話語表達,各國物權變動模式的選擇和制度走向卻呈現出顯著的差異。我國《物權法》甚至同時兼采形式主義和對抗主義兩種模式,形成了混合并存、交錯對立的制度格局。*我國物權法確立了債權形式主義為基本物權變動模式,但《物權法》第23、24、27、106、127、129、158、188、189條等則皆采納了對抗主義規則立場。如果說微觀制度設計的“失之毫厘”都有可能導致制度價值實現上的“謬之千里”,那么,制度建構上正相對立的不同物權變動模式在交易安全保護實踐中的效果也必然大相徑庭。由此不免產生如下疑問:究竟是物權變動模式與交易安全并不相干,還是當下關于交易安全與物權變動模式關系的認識尚存在著模糊或誤解?為了揭示這一產權交易理論中的基本命題,本文擬以物之流通頻率為線索,探求交易安全與物權變動制度建構之間微觀層面的動態關聯模型,以期推動我國物權變動理論的邏輯自洽性和民法典編纂背景下的物權變動制度之理性變革。

一、從抽象到具體:交易安全理論的量化表達

(一)大陸德國法系的傳統交易安全理論及其局限性

物權變動制度以物之流轉為規范對象,自然應當建立在一定的物權流通秩序價值追求的基礎之上。在物權變動結構中,這種秩序追求表現為通過合理的規則配置技術對內部關系中的真實物權人和外部關系中的第三人進行合理有效的保護。為實現這一價值目標,德國法系慣于訴諸“交易安全”理論。然而這一價值導向所提供的實際上僅僅是一個抽象性標準,至少在傳統語境中,“交易安全”本身的不確定性很容易讓我們搖擺不定,甚至不由自主地陷入某種極端立場中。例如,同樣站在交易安全的立場上,我們時而對中間性立場的善意取得制度大加褒揚,認為其代表了比個人利益更高的一般(公共)利益,時而又懷疑其似乎過分加劇了所有權的危險,破壞了私的所有的法秩序,甚至將交易安全犧牲殆盡。*參見孫鵬:《物權公示論》,法律出版社2004年版,第338頁。而當下主流物權變動模式所依據的“現代法將動的安全置于優于靜的安全的價值位階”、*馬新彥:《信賴原則在現代私法體系中的地位》,載《法學研究》2009年第3期。“第三人利益在法律上更應加以保護”*孫憲忠:《再談物權行為理論》,載《中國社會科學》2001年第5期。以及“物權秩序就是物在歸屬上的確定性”*丁南:《論基于交易的物權秩序之形成》,載《政法論叢》2014年第1期。等意義上的交易安全理論則似乎同樣暗示著一種極端主義的立場。不難看出,當下的交易安全理論僅僅停留在“動態抑或靜態保護”這樣的簡單層面,這一視角所提供的知識立場既無法成為制度建構的可靠依據,也無法為不同模式間的多樣性、選擇和制度流變提供一個可靠和有說服力的基礎,就其可操作性而言,大陸德國法系傳統“交易安全”理論的貢獻是有限的。

(二)法律經濟學的實證分析范式及其局限性

為了克服抽象“交易安全”理論的局限性,有學者試圖引入科斯及波斯納的成本、效率及外部性等經濟學理論,通過建立微觀的分析公式,以準確測定出最佳物權變動模式。*參見謝瑞平:《物權變動模式的經濟分析》,載《廈門大學學報》2007年第5期。較之傳統的抽象交易安全理論,通過相對嚴格的參數和經濟學公示推理得出的結論看似具有顯著的客觀性和確定性。然而其實際結果卻同樣并不理想,例如,同樣秉持經濟學方法——基于“收益差理論”的研究,并通過結合不同情況下的運行成本,卻會得出登記生效主義在“經濟學上不科學”、“法律經濟學視野內不效率”的截然相反的結論。*參見吳春岐:《不動產登記制度的法律經濟學分析》,載《山東師范大學學報》2003年第1期。實際上,這種起源于普通法的分析范式,在其發源地也同樣存在顯著的分歧。例如,Joseph T. Janczyk和Thomas J. Miceli通過建立相關的經濟分析模型進行分析,并得出效率上支持形式主義產權登記制度的結論。*參見Joseph T.Janczyk, An Economic Analysis of the Land Title Systems for Transferring Real Property,The Journal of Legal Studies, Vol. 6, No. 1 (Jan., 1977), pp.213-233; Thomas J. Miceli, Henry J. Munneke, C. F. Sirmans, Geoffrey K. Turnbull, Title Systems and Land Values, The Journal of Law and Economics,October,1, 2002.p.565.但同樣依據類似模型,Miceli、Blair的研究結果卻截然相反。*參見Thomas J. Miceli, Title Systems and Land Values, The Journal of Law and Economics,October,1, 2002.p.565; Blair C. Shick & Irving H. Plotkin, Torrens In The United States 17 (1978), p.123.

從本質上看,經濟實證分析固然具有顯著的確定性優勢,但其必須確保相關“評估模型”和“數據采集”的全面性和精確性,否則,參數的失真必將導致結果的失效。然而在客觀上,物權變動模式優劣評價涉及繁雜的影響參數,這些參數的多樣性、復雜性、偶然性和不確定性決定了要建立一個“準確”的模型幾乎是不可能的;其次,在主觀上,實證性研究必須在數據上有效“控制自我選擇的影響”,而實際上,研究者往往存在顯著的有意性數據選擇與忽略;同時,微觀經濟分析方法對于宏觀社會治理成本、社會運行總體成本等制度生態性因素的忽略也影響著其分析的準確性。由此,看似精確的分析方法,卻往往得出僅具有“局部”性乃至主觀性的差異化結論。由此可見,所謂實證經濟分析范式看似精確,實際上仍然屬于“抽象”理論范疇,該方法所固有的模糊性決定了其同樣難以為物權變動理論提供清晰有效的依據和指引。

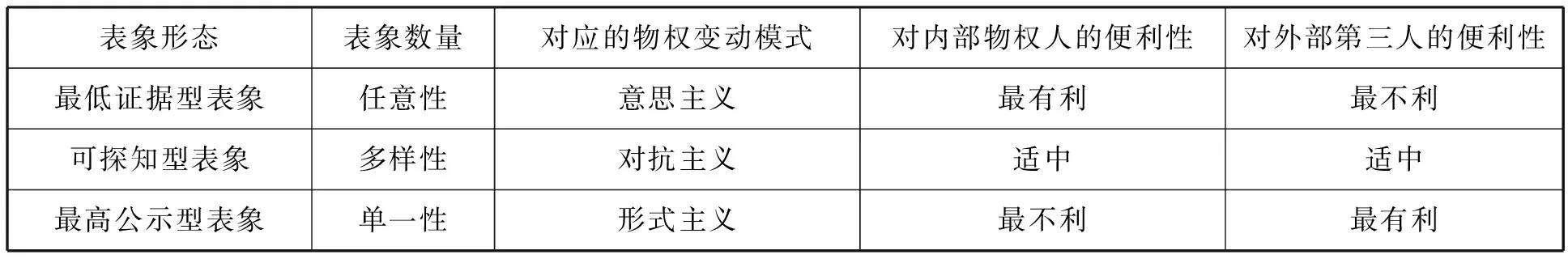

(三)從抽象到具體:物權交易秩序目標的微觀測度與量化表達

實際上,無論內部當事人還是外部第三人,其對物的支配在原初意義上都僅表現為一種單純的意志性因素。按照貝勒斯的效率理論*參見[美]邁克爾.D.貝勒斯:《法律的原則》,張文顯等譯,中國大百科全書出版社1996年版,第92頁。和黑格爾的權利外觀化原則,這種主觀化的意志較量必須借助一定的外化技術手段——即通過外在表現形式“爭取到客觀性”,*參見[德]黑格爾:《法哲學原理》,范揚、張企泰譯,商務印書館1961年版,第59頁。進而在“時間優先”規則下形成有效的沖突解決方案。上述客觀因素的引入在初步實現物權基本建構之后,隨之而來的一個外觀技術層面的問題是:如何在具體數量和形態意義上確立一個清晰的規則,以判斷兩個沖突性物權意志之間何者正當?這實際上就是物權變動模式需要解決的具體問題,對此,我們可以將物權的外觀表象形式技術性分解為“最低證據型”、“可探知型”和“最高公示型”三個層次,并將其分別與表象數量和物權變動模式相對應(如圖一所示)。

表象形態表象數量對應的物權變動模式對內部物權人的便利性對外部第三人的便利性最低證據型表象任意性意思主義最有利最不利可探知型表象多樣性對抗主義適中適中最高公示型表象單一性形式主義最不利最有利

圖一

上圖顯示,物權變動模式實際上就是內部物權人和外部第三人之間的一種“表象聯接機制”——即何種表象規則配置對雙方而言都具有合理性?顯然,真實物權人希望表象數量越多、層次越低越好,因為層次越低,就越容易獲得,而表象越多,公示的機會和可能性就越大。但這反過來意味著第三人了解和發現物權的難度將增大,在極端意義上物權變動規則將成為完全受控于內部物權意志的秘密型“意思主義”模式;而從外部關系來看,第三人則希望需要觀察的表象數量越少、層次越高越好,因為表象越少,其相應的注意義務就越低,而層次越高對第三人就越便利,但如此一來,真實物權的意志也必將受到極大限制。當公示表象數量降低到只有一種最高表象(占有或登記)需要尊重時,物權變動規則就成了完全傾向于第三人保護的形式主義。由此可見,對物權公示表象數量的界定實際上就構成了物權變動規則體的一個有效評價標準,伴隨著表象從多樣性到單一性的變化,物權變動模式也表現出從意思主義到形式主義的結構性跨度。這一認識讓我們把交易安全的理解推進到了更為具體的量化層面。那么,決定物權公示表象數量規則的現實依據又是什么呢?對此,我們不妨從相對無爭議的領域入手,選取部分典型的物權流通規則為觀察對象,進而沿著從特殊到一般的進路進而探求流通頻率與交易安全以及物權變動模式之間的互動規律。

二、高頻流通——外向型交易安全與物權變動模式的形式主義傾向

(一)純外向安全型物權變動模式——以貨幣為考察對象

貨幣在有形產權制度調整的客體范圍中屬于極為特殊的一類。對于貨幣的特殊性,學說上普遍認為以替代性、消費性和種類型為其要旨。*參見史尚寬:《民法總論》,中國政法大學出版社2000年版,第256頁。然而將貨幣的全部規則進行整體梳理不難發現,實際上,貨幣的全部規則體系都建立在一個基礎上——即作為貨幣表象的客觀形式的單一性。對于貨幣而言,占有與所有高度合一。在任何情形下,占有貨幣也就取得貨幣的所有權。*參見郭明瑞:《民法》,高等教育出版社2003年版,第 91頁。以此為基礎,貨幣流通規則與形式主義產權變動模式表現出驚人的相似性,并在靜態和動態領域分別衍生出相應的規則體系。

1.貨幣物權的靜態解讀。從靜態角度看,貨幣作為民法上的物具有以下特征:(1)權利效力的絕對性。所有權意義上的貨幣始終表現為對處于自己控制之下的貨幣的實際支配,而不存在于指向他人的請求性權利中。(2)物權的事實性。占有與所有的合一意味著貨幣物權是一種事實性權利——有占有即有物權,沒有占有就沒有物權,“縱有盜贓,亦無所礙。”*梁慧星:《中國物權法研究》(上冊),法律出版社1998年版,第547頁。

2.貨幣物權的動態解讀。貨幣的流通規則同樣表現出特有的規律:(1)物權變動以交付為唯一標志。貨幣物權變動嚴格遵循以交付為判斷標志和臨界點的原則。并且,這一原則還具體表現出交付的現實性、瞬時性、單向性以及事實性等特征。(2)貨幣變動通過“債權”關系推動實現。無論在借貸、占有委托、占有脫離還是不當得利情況下,圍繞貨幣的變動產生的權利都是“請求”性的債權關系。*由于貨幣所表征的只是一個價值數量,因此,對于貨幣的請求實際上并不具有指向“特定物”的法律效果,所以這里的請求權必須與基于物上意志產生的請求權相區別,如果我們不介意“債”這一詞匯的文字意義上的特殊性,那么,在與物上請求權相區別的意義上將上述合同權利稱為債權就是可以接受的。有意味的是,在這一意義上債的含義與我國古代法上的債的詞源以及英美法上的債的解釋統一起來了。我國古代民間的債專指金錢債務(《漢書·淮陽憲王欽傳》顏師古注:“債,謂假貸人財物,未償者也”),自漢律至清末變法之前,債的觀念一直未見擴大(參見王家福:《中國民法學·民法債權》,法律出版社1991年版,第1頁),而英美法關于債的理解也大抵如此,“debt= a specified sum of money due under a contract or otherwise.”(參見Bryan A. garner:《牛津現代法律用語詞典(第二版)》,法律出版社2003年版,第251頁)。顯然,上述意義上的債與德國潘德克吞體系下物債二分的“債”并不相同。(3)物權變動與債權關系的分離。在貨幣流通中,交付之外的債權合同并非引發貨幣物權變動的直接法律原因。顯然,貨幣流通規則具有典型的形式主義特征。

3.貨幣物權變動模式的現實基礎:一般等價物功能下的“高流通頻率”。如上所述,占有與所有的高度合一決定了貨幣物權規則的形式化特征。然而這并非貨幣模式的最本質的解釋。沿著占有表象的唯一性進一步追問可以發現,貨幣的形式性規則根源于另一個更為深刻的原因——即流通職能下貨幣的高頻流轉性。“貨幣是保存購買力的形式”,*[英]凱恩斯:《貨幣論(上卷)》,何瑞英譯,商務印書館1986年版,第1頁。與普通物上紛繁復雜、形態多樣的利益關系不同,貨幣本身并無使用價值(故其可以以紙質甚至數字化形式存在),其唯一的使用價值表現為作為一種流通手段——“只能在轉讓或交換中才能利用它。”*[德]康德:《法的形而上學原理——權利的科學》,沈叔平譯,商務印書館1991年版,第108頁。在商品經濟社會,貨幣流通頻率之高及范圍之廣都達到了令一般物望塵莫及的程度——“貨幣在流動,在‘傾瀉’,在循環。”*[法]費爾南·布羅代爾:《15至18世紀的物質文明經濟和資本主義》,顧良譯,生活·讀書·新知三聯書店2002年版,第100頁。正基于此,經濟學中將貨幣的本質屬性定性為“流動性”(liquidity)。*參見[美]曼昆:《經濟學原理(下冊)》,梁小民譯,北京大學出版社2001年版,第230頁。而要保護某一當事人與貨幣之間的特定聯系,就必須保證足夠多的物權公示表象——諸如建立貨幣的掛失、占有脫離之附條件取回以及允許對貨幣的特定化等等,如此顯然將降低貨幣的流動性。“如貨幣之占有與所有可以分離,則人人憚于接受貨幣,貨幣的流通機能也喪失殆盡。”*陳華彬:《物權法原理》,國家行政學院出版社1998年版,第139頁。因此法律確認的貨幣表象不能過多,相反只能簡化到最低限度——一元化,從而維護高頻流轉下的流通“便捷性”這一最高價值取向。因此,貨幣規則完全從第三人——外部交易秩序的立場出發進行設計,是為外向型交易安全觀。由此可見,高頻流轉下的流通便捷性需求乃是導致占有與所有的合一以及以此為邏輯基礎的形式性物權變動規則的最根本的原因。而這里的價值取向雖單純圍繞第三人展開卻仍被稱為“交易安全”,本質是因為交易安全隨著流通頻率的提高而隨之向外部“動態安全”偏移。

(二)偏外向安全型物權變動模式——以票據為考察對象

1.票據流通規則的偏外向型特性。首先,從外向型交易安全角度來看,票據在一定程度上表現出與貨幣較為相似的特征。這表現在,第一,票據與票據法以要式性為其出發點,嚴格排斥票據外意思對票據權利的控制和干預,貫徹嚴格的形式主義原則,“手形者,私書之形式證券中形式之最嚴者也”。*[日]松波仁一郎:《日本商法論》,鄭釗譯,中國政法大學出版社2005年版,第40頁。第二,由于票據權利與票據本身不可分離,因而票據流通比較嚴格地遵循交付規則。“一般民法之規定不得適用于票據行為上,尤其是有關意思表示瑕疵民法之規定,在票據行為之適用上可以說全面否定。”*[日]鈴木竹雄:《手形法·小切手法》,日本有斐閣1992年版,第139頁。第三,基于對票據流通便利的考慮,票據法奉行票據關系與基礎關系相區分的“無因性”原則,*需要指出的是,與一般物權變動領域極富爭議的情形不同,以外向型交易安全為價導向的無因性結構作為票據領域的基本原則獲得了較高程度的認可。參見李富成:《無因性法理及體系》,載孫憲忠主編:《制訂科學的民法典》,法律出版社2003年版,第121頁。票據基礎關系中的瑕疵不影響票據本身的流通效力。其次,從內在靜態安全角度來看,票據的形式性距離貨幣規則還有一定差距。這表現在,第一,當票據行為受到欺詐、脅迫、重大誤解、表示錯誤等情況時,票據流通規則附加了“善意”要件,即通過“善意”來衡量意思受到局限的票據當事人和第三人之間的關系,而并非絕對站在第三人立場上。第二,在票據遺失后,為了避免真正權利人的損失,票據法設立了票據的掛失止付、公示催告等制度,從而讓真正權利人的意志可以附條件地干預到物上權利,這顯然與貨幣規則截然不同。第三,票據法規定票據的偽造、變造、更改、涂銷、無權代理等都對未簽章人不發生任何影響。由此可見,票據變動規則一方面表現出靠近貨幣形式主義規則的顯著傾向,另一方面又未完全擺脫一般物權變動的規則的影響,從而在物權變動模式定位上介于形式主義和普通模式之間。

2.票據偏外向型交易安全觀的交易頻率基礎。票據法的立法宗旨一是促進票據的流通,二是保護(靜態)交易安全。票據流通規則之所以表現出盡量壓縮其公示表象數量,從而表現出向貨幣規則靠攏的形式主義傾向,主要是由票據在交易中所處的地位決定的。首先,作為一種支付性工具,票據派生于貨幣,并在功能上與后者極為相似,是貨幣的支付工具和流通工具,對于保障支付和流通起著重要作用,票據的這一功能就決定了其必然要追求流通的效率,從而使維護法律交往的便捷性和安全性成為票據制度的首要價值取向。而商業流通法則表明,“流通性”是形式而不是實質,為了確保流通票據規則的清晰性、邏輯性和自足性,流通票據必須是一個“沒有帶行李的快遞員”,*秦偉:《英美法善意原則研究》,法律出版社2008年版,第125頁。而在票據流通中,“務須信賴其外觀,始得期望交易生活之圓滑與迅速。”*高金松:《空白票據新論》,臺灣五南圖書出版公司1986年版,第52-74頁。因此,票據可流通性意味著“對于一個不知情并支付了對價的善意購買人,只要購買人在取得票據時‘客觀’上誠實他就具有善意,他沒有調查的義務,甚至可以‘忘記’相關信息。”*參見William Everett Britton,Handbook of the Law of Bills and Notes, West Pub. Co., 1943,pp.100-101.另一方面,票據流通規則之所以并不與貨幣完全一致,而是同時設計了若干著眼于“特定票據權利”的保護規則,是因為票據雖然具有一定的“貨幣替代性”,但這種替代性畢竟是有限度的,票據本身畢竟還不是貨幣,無論在數量還是流通的速度上都不可能與貨幣相提并論,因此,它也就不可能具有與貨幣完全相同的絕對形式性。同時,在便捷性要求之外,票據的內部安全性也是一個不容忽視的價值取向,為了控制票據流通環節中的風險,必須在單一外觀表象之外增加補充性措施——例如通過掛失制度等特定化手段確保票據的可識別性等。由此可見,票據介于貨幣和一般物權變動模式之間的規則設計同樣與票據流通職能下的流通頻率之間存在著深度關聯。

三、低頻流通——內向型交易安全與物權變動模式的意思主義傾向

以上對貨幣和票據規則的考察揭示了高頻流通對物權變動規則形式主義傾向的影響。反之,當某類物的流通頻率顯著走低時,其流通規則也會相應地表現出與形式主義相反的意思主義傾向。對此,我們選取“占有脫離物”為對象進行考察。

就各國關于占有脫離物流通規則的立法通例來看,基本上都賦予了真實物權人較強效力的“取回權”,而無論第三人對脫離占有的事實是否知情。顯然,這一物權變動結構呈現出與形式主義截然相反的“意思主義”傾向。而之所以如此,主要是因為從發生頻率上看,作為極特殊情況的占有脫離物的發生具有顯著的偶然性和低頻性——它們并不構成常規交易中的主要類型,而這也是對真實物權人施加意思主義的特殊保護并不至于對交易安全構成顯著破壞的重要基礎因素。由此可見,對于占有脫離物的意思主義規則同樣可以借助“流通頻率”進行透視和解讀。不僅如此,沿著這一分析進路,我們還可以對占有脫離物的具體規則設計進行更細致的解讀。眾所周知,真實物權人對占有脫離物的取回權有一定的條件限制,包括場所限制和期間限制。而從各國立法通例來看,上述兩項條件的具體設置普遍存在盜贓物比遺失物更嚴格的趨勢,例如,遺失物的場所設置一般為“拍賣處、公開市場或出賣同種類物的商人處”(《法國民法典》第2280條、《日本民法典》第194條、《瑞士民法典》第934條、我國臺灣地區“民法典”第950條),而盜贓物則通常嚴格限定于特定的“公開拍賣場所”(《德國民法典》第935條)。從取回權的期間設置來看,遺失物的取回權期間一般為2年(我國《物權法》第107條,《日本民法典》第193條和我國臺灣地區“民法典”第949條),而盜贓物的期間設置則明顯較長,如《德國民法典》第937條、《瑞士民法典》第934條、《法國民法典》第2279條第2款分別將盜贓物的返還請求權設定為10年、5年和3年。由于盜贓物的發生頻率較之遺失物明顯更低,而條件設置越嚴格意味著流通規則越靠近意思主義,因此,上述微觀條件方面的設置差異不僅揭示了流通頻率對物權變動規則建構的影響,還進一步為不同類型占有脫離物的規則設計和政策區分提供更為精細的梯層化解釋依據。

綜上,“低流通頻率”與占有脫離物意思主義傾向的內在關聯性讓我們清晰地看到在流通頻率變量影響下,占有脫離物隨著頻率的降低而逐漸向意思主義模式靠攏的傾向,從而在與形式主義相反的向度上證明了低頻流通與內向型交易安全以及意思主義模式之間的內在關聯性。

四、從特殊到一般:流通頻率變量下的物權變動模式系譜

(一)對抗主義:一般流通頻率下的折衷主義交易安全觀及其物權變動立場

上述兩組在流通頻率上正相反的對稱性特殊物權變動模式為我們觀察和把握一般物權變動模式在廣義物權變動制度體系中的應然位置提供了一個比較客觀的參照系。毫無疑問,從流通頻率的角度來看,普通物既不可能擁有像貨幣那樣高的流通頻率,也不至于和盜贓物那樣罕見。因此,無論是完全站在真實物權人(意思主義)還是第三人(形式主義)的立場上,都難免有失偏頗。普通物流通規則的制度設計應該在上述兩極之間尋求能夠科學合理兼顧真實物權人和第三人利益的博弈平衡點,按照這一平衡原則,既不能讓第三人承受過重的表象調查義務,又不能讓真實物權失于保護,故總體上應該大致處于一個折衷的位置——即形式化規則和意思主義規則之間。

普通物權變動規則所處的折衷主義立場意味著,其物權變動規則設計對內部當事人和第三人的保護是等距離的,“是所有權的保護(靜態的安全)與交易便捷(動態的安全)這兩個價值必須妥協,期能兼顧。”*王澤鑒:《民法物權(占有)》,中國政法大學出版社,1999年版,第256頁。這一均衡性物權公示規則要求真實物權人必須通過適當的公示表象表現出來,從而獲得物權的效力——這就意味著交易第三人必須對于真實物權所表現出來的那些足以能警示自己存在的公示表象給予足夠的關注,所謂“你應該在給予你信賴的地方尋找你的信賴”。*史尚寬:《民法總論》,中國政法大學出版社2000年版,第505頁。在公示表象數量的具體設置上,考慮到普通物的流通頻率,折衷主義立場對其并不加以特殊干預,而應居于中間性位置。按照這一出發點,某種表象只要在客觀上具有相應的公示能力——即能夠向第三人傳遞相應的物權存在的信息,那么這一表象就應該受到保護,如果第三人對于這樣一個公示充分的物權視而不見,那么他就是“惡意”的;*[美]羅杰·H.伯恩哈特,安·M.伯克哈特:《不動產(第4版)》,鐘書峰譯,法律出版社2005年版,第272頁。反過來說真實物權人若無法通過公示表象對自己進行表達,那就無法獲得相應的效力——這就意味著交易第三人對于一個自己實際上不知道,并且客觀上也無從得知的公示方式不負關注的義務。從主觀上來看,對于一個自己實際上不知道、并且也無從察知的物權,第三人就是“善意”的。因此,作為對抗主義物權變動模式的一種正當性言說方式,主觀意義上的“善意”與客觀意義上的公示方式多元性之間存在著客觀的映射關系。

對抗主義模式從中間立場出發,調節真實物權人和交易第三人之間的利益。一方面,對抗主義模式堅持從物權公示方式多元性角度出發,要求第三人必須在占有和登記之外,對任何有可能表現出來的公示方式給予合理的注意,從而能夠真正為真實物權提供有效的保護。另一方面,考慮到交易的效率和成本,第三人不可能在真實物權的調查上投入過分精力,因此,第三人對于真實物權的關注又必然是有限度的,他只能對那些他不需要支付過分的時間和成本即可了解到的真實物權表現給予關注,即“權利外觀責任應由外觀存在、外觀存在可歸責性及信賴第三人的要件構成。”*[德]C.W.卡納里斯:《德國商法》,法律出版社2006年版,第147頁。由此可見,對抗主義模式下的善意規則作為一種中立性的制度設計,既體現了對真實所有人的關懷,又包含了對交易第三人的考慮。

(二)流通頻率變量下的物權變動模式系譜

物之流通頻率決定了交易安全衡量下的物權動態公示方式及其數量——即究竟哪些(或者說多少)表象應該獲得法律認可——而這實際上也就是物權變動模式的基本表達。隨著流通頻率的增減,交易安全觀相應發生變化,物權變動規則分別向外向型安全和內向型安全兩個方向分別偏移。首先,隨著流通頻率加速,交易安全觀開始脫離內外兼顧、動靜平衡的中間態勢而逐漸向外部動態交易安全傾斜。表現在公示規則上,即逐漸壓縮第三人可認知的公示表象范圍,從流通頻率較快的票據直至貨幣之極端形態,第三人僅以占有之一元表象即可為充分之信賴,是謂模式之形式化。反之,隨著流通頻率減弱,交易安全觀開始脫離平衡狀態,逐漸向內部靜態交易安全傾斜。表現在公示規則上,即逐漸擴張第三人可認知的公示表象范圍,從流通頻率較慢的遺失物到流通頻率極慢之盜贓物,漸次表現出顯著的意思主義傾向(如圖二所示)。

表象形態表象數量對應的物權變動模式流通頻率客體類型極低證據表象任意性意思主義極低盜贓物偏低證據型表象多樣性偏意思主義偏低遺失物可探知型表象相對多樣性對抗主義適中普通物特定類型表象若干種偏形式主義偏高流通票據最高公示型表象單一性形式主義極高貨幣

圖二

以上分析表明,作為物權變動模式建構的經濟理性基礎,交易安全并非一個純粹抽象的概念,相反,其內涵隨著標的物流通頻率的變動不居而展示出靈活多樣的動態圖景。正是物之流通頻率伴隨不同類型物權的不斷變幻,決定了產權交易世界中生生不息、繽紛多樣的物權變動規則系譜。由此可見,以流通頻率——交易安全——物權變動模式為鏈條的關聯性考察不僅為物權變動模式研究找到了一個數量化的視角與理由,同時也為微觀意義上的規則建構與制度界分提供了更為直觀和清晰的一般分析模型。

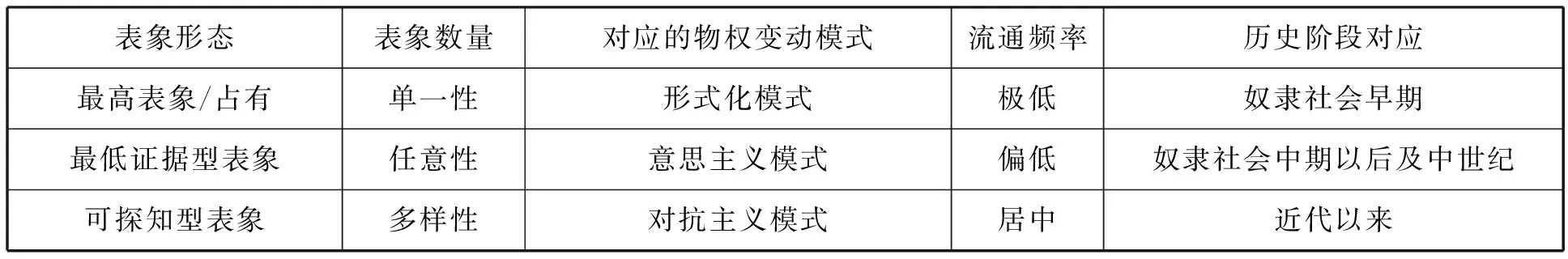

五、歷史維度中的“流通頻率—交易安全—物權變動模式”動態關系考察

流通頻率對普通物物權變動規則的影響不僅體現在縱向意義上,同時也銘刻在一般物權變動模式變遷的歷史進程中。從歷史的角度來看,普通物權變動規則伴隨著交易頻率的提升也先后經歷了“古典形式主義——意思主義——對抗主義”的演進路徑(如圖三所示)。

表象形態表象數量對應的物權變動模式流通頻率歷史階段對應最高表象/占有單一性形式化模式極低奴隸社會早期最低證據型表象任意性意思主義模式偏低奴隸社會中期以后及中世紀可探知型表象多樣性對抗主義模式居中近代以來

圖三

首先,在人類最初進入物權法的早期時代,“限于當時的社會生活條件,人對物的支配只能是以一種最簡單、最原始,然而也是最基本的方式進行的,即物之占有。”*張翔:《論物權變動的理性基礎及其實現》,載《法律科學》2002年第2期。以日耳曼法上的“Gewere”制度為典型,古典時代的物權制度奉行占有等于所有的原始理念。由于不存在占有與所有的分離,因而這種古典模式也沒有現代意義上的物權變動內部結構與外部結構的區分,每個交易間彼此獨立而不發生關聯。顯然,這種以占有和所有高度合一為基礎并在動態流轉中表現為嚴格單一環節的物權變動規則表現出突出的“形式性”。觀之其具體場景,古典形式性變動規則基本上都是在“一大套不能有絲毫疏忽的儀式”*古典法時代交易的這種儀式化傾向具有高度普遍性,學者羅伯特、阿瑟、霍貝爾、趙云旗等都做過詳細考證,如日耳曼法上的“Sala”、“donation”、羅馬法上的“曼兮帕蓄”、“擬訴棄權”、英國法早期的“毆打”、“livery of seisin”、中國西周時代的“舉旗”以及東亞呂宋島北部伊富高人的“伊保義”等儀式皆其適例,參見劉經靖:《物權變動的模式原理與制度選擇》,科學出版社2008年版,第92頁;唐曉晴:《論法律行為的形式》,載《法學家》2016年第3期。氛圍的籠罩下嚴格堅持著以“現實交付”為內核的樸素形態。古代法上的交易儀式之所以通過“劇場化”的形式加以展現,其目的在于“使整個交易能深深地印在參與儀式的每一個人的記憶中”,*[英]梅因著:《古代法》,沈景一譯,商務印書館1959年版,第154頁。因此,對外觀形式的強調本質上不應掩蓋交付的法律行為屬性以及作為法律行為靈魂與精華的意思表示在這一過程中的作用,*參見董彪、李建華:《我國民法典總則中法律行為構成要素的立法設計》,載《當代法學》2015年第5期。唯一在意思表示不便控制之古代,形式對于法律行為所追求的確定性彌足珍貴。*參見Celia Wasserstein Fassberg,“Form and Formalism:A Case Study”,The American Journal of Comparative Law,Vol.31,No.4(1983),p.630.而從交易安全與效率的角度來審視,顯然,只有在原始自然經濟物流頻率極低的社會條件下,物權變動規則才能仰賴這種繁復而奢侈的公共參與模式。*對古典形式主義的考察表明,其與現代形式主義雖具有形式主義上的外觀相似性(其核心點在于將占有和交付與所有權的歸屬與變動直接關聯),但二者的形成機理和內在結構仍有顯著差異。一方面,從模式賴以建立和形成的交易安全基礎來看,古典形式主義建立在流通頻率極低的基礎之上(這一點與貨幣的高頻流通恰好相反,構成了兩個極端);另一方面,從物權變動的原理來看,古典形式主義以“交付”為物權變動的唯一標志是因為物權合意只能表達于交付之中,換言之,交付成為物權變動合意不可替代的載體形式,而貨幣以交付為唯一變動臨界點的原因則不同——由于貨幣作為一般等價物已經高度“種類化”,甚至不可特定,因此,貨幣之交付已無所謂物權變動合意(并無基于合意之真實與否對貨幣之物權變動進行評價及糾正之問題)。

古典事實物權不僅不利于物權保護,并且其交易中的繁文縟節也明顯不利于市場的發展。隨著市場發展和物流頻率的緩慢提高,脫離占有拘束的物權意志獲得了“解放”,“物在呼喚主人”意味著凡有證明便可獲得物權性保護,從而使意思主義的物權變動模式大行其道。意思主義模式的產生離不開不斷發展的交易對人類物權控制水平的提高,而交易市場總體水平的相對偏低又闡釋了物權“絕對追及原則”的時代理性,由此都不難看出交易市場背后的流通頻率因素對物權變動制度演進的深刻影響。

意思主義模式秉承“時間在先,權利優先”規則,認為正如河流永遠不會高于它的源頭,任何人不得轉讓超過自己權利之權利。毫無疑問,無論在占有委托還是一物二賣的制度場景中,對真實物權的絕對保護在將所有權保護提高到了一個望塵莫及的高度的同時,也蘊含著另一種潛在的風險——“純粹意思主義的物權變動無所表征,從而使一個真實所有權的追索常常消失在茫茫的暗夜”。*尹田:《法國物權法》,法律出版社1998年版,第68頁。當市場交易的發達推動下的動態交易秩序的維護逐漸被人們所接受并形成私法領域的重要原則時,意思主義也就漸漸失去了其曾經的合理與正義,各國立法遂紛紛從僅關注靜的安全而轉向對動靜安全的平衡保護。如果我們承認現代商品經濟社會,交易——而不是原始生產——成為人們獲取生活物質資料的主流或一般手段和途徑,那么,普通商品經由交易而獲得的普遍性就決定了,交易所涉及的動靜安全必須置于一個均衡的結構中,正是在這一意義上,英國1893年《貨物買賣法》開始走向“善意購買”規則這一中間立場。尤其在商業化色彩濃厚的擔保法領域,對抗主義規則日趨流行,*參見高圣平:《應收賬款質權登記的法理》,載《當代法學》2015年第6期。善意取得制度一方面通過公示規則對真實物權人的追及權進行了適當限制,另一方面也對第三人附加了“善意”的要求,其折衷性立場表明,善意規則與其說體現了以犧牲財產的靜的安全為代價而保護財產的動的安全的極端理念,不如說是“動靜安全平衡保護從而和諧相處”*鄭玉波:《法的安全論:現代民法基本問題》,臺灣漢林出版社1981年版,第39頁。的中間立場。

由此可見,即便我們將制度考察的目光從平面化的不同種類物的考察轉向財產法的歷史場景中,波瀾壯闊的財產法史同樣為我們把握“市場進化——流通頻率——交易安全以及物權變動制度進化”提供了豐富的素材和清晰的經濟理性進路。*在美國近代財產法史上,市場交易與非市場交易、流通票據與非流通票據以及善意原則在盜贓物、倉儲、以及無形財產領域的區別性政策選擇等都清晰地展示了“流通性”因素影響善意購買規則配置的生動場景。參見e.g.UCC§§3-202(1), 7-501(1),8-302(1).法律要保護貨物高度的流通性,因此,標的物的流通頻率越高,對第三人善意的程度要求就越低,反之則越高。流通頻率決定物權變動規則,這意味著流通頻率的量變達到一定臨界點就必然引發物權變動規則的變遷,由此決定了從意思主義到對抗主義的物權變動制度變遷具有了歷史的必然性。正是基于市場決定下的交易流通速度對物權變動制度演進和規則配置的深刻影響,Horwitz將善意規則下的對抗主義稱為“看不見的手”解釋效率的作品的延伸。*參見Morton J Horwitz, The Transformation of American Law 1780-1860, Harvard University Press, 1977,pp.272.

六、當下物權變動主流話語反思與中國物權變動制度變革走向

物權交易秩序的安定和效率價值歷來為物權變動理論所關注,然而無論大陸德國法系的交易安全理論還是普通法系的法經濟學分析范式都失于抽象,缺乏定量意義上的精確分析。本文從紛繁復雜的物權流通現象中抽取出一個更為本質性的因素——流通頻率,進而運用譜系學方法探討了流通頻率、物權客體類型、物權變動模式之間的對應關系以及這一關聯性在歷史時空中的變化圖像。這一相對定量的研究進路表明,交易安全在不同的流通頻率下有著不同含義。以中間性的“對抗主義”模式為中心,交易安全因流通頻率的緩急而分別向內部安全和外部安全兩個方向偏移,相應地物權變動模式也分別向“意思主義”和“形式主義”兩個極端傾斜。“流通頻率——交易安全——物權變動規則”鏈條所展示的物權變動規則系譜清楚地顯示,形式主義模式雖然因其“確定、經濟和簡便”的優越性*參見John L. McCormack, Torrens and Recording: Land Title Assurance in the Computer Age. 18 Wm. Mitchell L. Rev, 1992, pp.61-131.而使交易第三人避免了“確定產權的有效性所帶來的費用及其困境”,*參見Gibbs v Messer[1891]1 AC 248, 254.但卻并非放之四海而皆準的萬能法則,相反只有在“原始型”的超低頻流通和“貨幣級”的超高頻流通環境下才能找到其制度的正當性,若無視“流通頻率”這一重要前置條件而將其置于現代普通物權流通秩序中,*值得指出的是,有學者似乎潛在意識到了形式主義規則與高頻交易之間的關聯性,因而在說明普通物權適用形式化模式的正當性中極力向高頻事例靠攏,并舉例“日本的一座不動產在1988年漢城奧運會開幕式的當天交易了11次”。(參見孫憲忠:《再談物權行為理論》,載《中國社會科學》2001年第5期),假如某一財產確實能達到如此之高的流通頻率(即年交易率達4015次!遠遠超過了貨幣),那么確實應該實行絕對的形式化原則,然而遺憾的是,物的使用價值為主的功能決定了其流通頻率無論如何也不可能高于以流通為基本使命的貨幣的周轉率(velocity of money),考慮到貨幣的年均流轉率大概處于0—5之間的區間值,這一事例顯然并不具有代表性。則其過猶不及的制度立場和顯著偏離決定了其不但無法發揮出既定的優越性,反而將打破應然的利益平衡機制而導致諸多不良效應。*實際上,當下形式主義物權變動模式之諸種弊端在根本意義就在于這種模式建立基礎之錯位——由于一般流通頻率無法支撐形式主義模式,因此,這種看似簡潔的模式雖然引入貨幣式形式主義規則對一般流通頻率下的復雜物權變動現象采取了一刀切的處理方式,但卻快刀難斬亂麻——反而呈現出顯著的結構性失衡,其最顯著者便在于過分放縱了一物二賣結構下對次買受人的限制。而反觀當下則不難發現,脫離流通頻率的模糊“交易安全觀”作為一種庸俗觀念的精致表達,雖貌似法經濟學意義上的科學話語,并博取了一定的感性認同,但其既沒有提供量化或可操作的分析標準,也沒有建立規則配置與經濟理性之間的微觀對應體系,故終究難以擔當時下主流模式的正當性說明。

由此,不能不深思的是,交易安全作為一種客觀的經濟術語,原本極易與法經濟學關聯而導向一種有效的實證性分析理論,并形成物權變動制度的有效評價工具,那么究竟何種原因導致其嚴重地模糊化并偏離了客觀評價軌跡?實際上,作為財產世界的重要流通規則,物權變動制度建構并非僅受制于私法技術性規則意識影響,相反,制度生態論的考察表明,在從古典形式主義到近現代對抗主義的制度變遷過程中,流通頻率提升下的交易安全動態變化雖然構成了物權變動制度演進的重要力量,但卻并非“決定性”因素——特定政治結構下的產權治理政策在更深刻的層面制約著物權變動制度的走向。以制度生態論之視野進行透視可以發現,物權變動制度在外圍制度生態環境上受制于國家宏觀治理模式——威權主義政治結構下的管制性政策傾向于富有剛性的形式主義物權變動制度,而自由主義政治結構下的自治性政策則更容易導向富有彈性的對抗主義模式,在這里,宏觀政治制度生態雖然與私法微觀物權變動制度之間跨度遙遠,但卻有著內在深層關聯與映射關系。*在深層意義上,絕對公信力(形式主義)并非物權變動制度的“邏輯要求”,而更多地體現了“政策性考量”因素,目前這一點已經逐步獲得了共識。參見王軼:《民法原理與民法學方法》,法律出版社2009年版,第92頁。就大陸德國法系而言,在濃厚的政策性語境中,交易安全論被影響物權變動制度建構的另一個強勁因素——“國家干預”政策——所俘獲,其不僅沒有完成形式主義批判的歷史使命,*大陸德國法系物權變動制度罔置交易安全而超越形式理性的邊界以至過猶不及地陷入“形式主義”, 而交易安全層面客觀有效的批判功能之缺失,導致“形式主義”不僅沒有意識到其“貶義”色彩,反而長久以之代“形式理性”自居。反而淪為單純以“第三人保護”為導向的偏激立場,這也正是其長久以來局限于簡約抽象維度而不肯走向精細化的根本原因,顯然,這種“政策學注腳”式的刻畫既無法揭示交易安全豐富多變的理論內涵,也嚴重消解了交易安全對于物權變動理論的解釋力,也正因此,當下“混合性物權變動模式”下的交易安全理論竟出現“時而被作為形式主義模式的正當性說明,時而又成為相反立場上的對抗主義模式制度解釋原因”之荒誕現象。

宏觀政治制度生態對微觀私法制度的強力牽制導致大陸德國法系在物權變動制度上長期徘徊迷戀于形式主義傳統而裹足不前,從而割裂了物權變動制度演進的制度鏈條。為了掩飾由此而帶來的理論尷尬,形式主義物權變動主流話語對涉及物權變動的兩大核心支點——交易安全理論和物權合意理論進行了壓制和形變,對前者而言主要是“模糊化處理”,對后者而言則主要表現為以“物權行為”為代表的“玄虛化”理論迷霧,*參見劉經靖:《還原與展開:古典與現代情境中的“物權行為”理論》,載《煙臺大學學報》2013年第4期。這兩大迷障很大程度上遮掩了交易安全理論在物權變動制度演進中的形塑作用。

我國物權立法進程中,對抗主義模式雖然“潛移默化”地在一般動產(尤其是交通工具領域)實現了擴展,甚至延伸到了土地承包經營權、地役權乃至宅基地使用權等領域,實現了對抗主義在動產和不動產領域的融合發展,然而在主流話語層面,交易安全理論和物權合意理論仍然處于形式主義的牢固掌控中下。*正是在這一意義上,有學者指出“從某種意義上已經嚴重束縛我國包括物權法在內的整個民法理論富有個性和活力地迅速發展的德國民法理論的傳統思維方式、固有體系及其保守性之突破,已經成為我國民法理論界刻不容緩的當務之急。”參見尹田:《物權行為理論評析》,中國人民大學出版社2004年版,第235頁。在當下的中國民法法典化進程中,圍繞物權變動模式的去向——在物權法開創的形式主義和對抗主義兩種模式交錯并行十年之后,究竟是沿著對抗主義模式擴張之路徑繼續前行,還是重新回退到形式主義傳統堡壘中——正處于游移不定的關口。*2017年2月24日,第十二屆全國人大代表孫憲忠教授在《關于修改我國〈物權法〉的議案(征求意見稿)》中著重圍繞“物權變動制度建設”和“第三人保護的交易安全制度建設”提出了修改建議。http://www.iolaw.org.cn/showArticle.aspx?id=5091,2017年2月24日訪問。本文以流通頻率為參照系對交易安全規律的揭示對于科學回應這一核心話題應具啟示意義。

[責任編輯:王德福]

Subject:Transaction Security and Property Transaction: An Analysis Model Basing on Trading Frequency

Author & unit:LIU Jingjing

(Law School, Yantai University, Yantai Shandong 264005 , China)

The alternation of property should reflect the transaction security; however, the latter has different meanings at different frequencies. Therefore, the choice of property alternation mode should be biased on the frequency of circulation. From the currency, bills, ordinary objects, to the possession of stolen goods, there are different modes. The "formalism" mode seriously ignored the transaction frequency and taken place in a serious deviation from the design of ought system. The alternation mode of the ordinary things should adopt the antagonism one under the compromise position.

property transaction; transaction security; trading frequency; formalism; antagonism; civil code

2016-12-01

本文系國家社科基金項目《物權變動制度建構中的政策性維度研究》(10CFX047)的階段性研究成果。

劉經靖(1973-),男,山東招遠人,法學博士,煙臺大學法學院教授,研究方向:民商法。

D923.2

A

1009-8003(2017)02-0046-10