任何人都無法戰(zhàn)勝的光

李泮琳

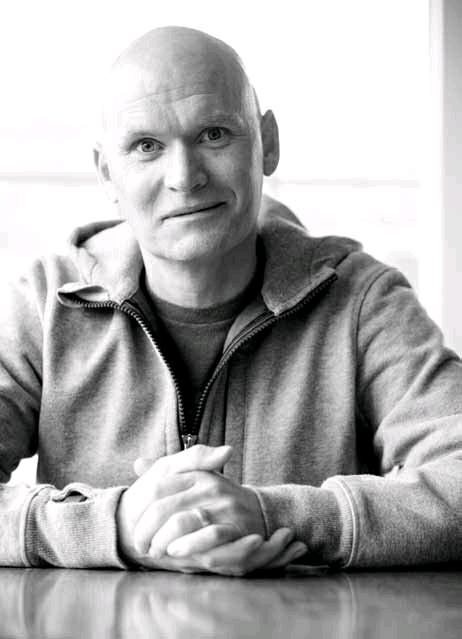

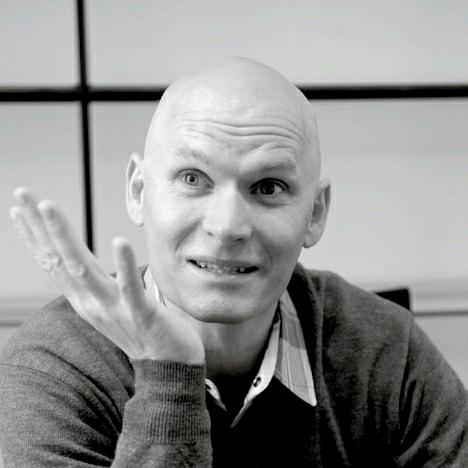

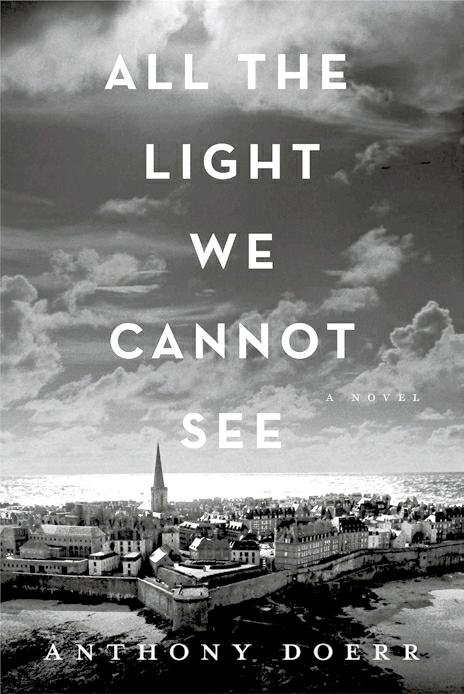

美國當(dāng)代優(yōu)秀小說家安東尼·多爾花費10年心血完成的長篇小說《所有我們看不見的光》,甫一問世便引起轟動,連續(xù)65周占據(jù)亞馬遜和紐約時報圖書排行榜,且榮獲2015年普利策獎(虛構(gòu)類)。作品對人類如何才能獲得幸福進(jìn)行了深度思考,揭示了那些“看不見的光”所蘊含的深刻意味。整部小說由簡短雅致的篇章組成,靈動的文字,如詩歌般充滿溫情與意韻。書評人瑪莎·安妮·托爾評價它的語言:“每個字都被打磨得閃閃發(fā)光。”

《所有我們看不見的光》以“二戰(zhàn)”為背景,時間跨度從1934年至2014年。小說有兩條敘事主線,采用時空交替、雙線并軌的方式分別描述了法國盲女瑪麗洛爾·勒布朗和德國孤兒維爾納·普芬尼希在“二戰(zhàn)”中艱難求生、成長的經(jīng)歷,并巧妙地通過戰(zhàn)爭、廣播、“海之焰”寶石的傳說等,將兩個主人公的故事編織在一起。小說結(jié)尾時間指向2014年,描寫了女主人公的生存狀況。作者安東尼·多爾用一種平靜、優(yōu)雅的方式告訴我們,戰(zhàn)爭的殘酷與殘忍,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過和平年代人們的想象。然而即便如此,世界上仍然會有人類無法戰(zhàn)勝的、似不可見卻悄無聲息地照亮黑暗世界的光,猶如黑暗中的燈塔指引著人們,傳遞給人們永恒的力量。

戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷

整部小說雖然沒有展示給讀者兩軍廝殺的宏大血腥的戰(zhàn)爭場面,但戰(zhàn)爭的殘酷卻得到了有效的表述。戰(zhàn)爭對物質(zhì)世界的摧毀,對人命運的碾壓、思想的禁錮和心靈造成的創(chuàng)傷,豈止是扼殺了一個人的理想,更改變了人的一切。

當(dāng)一部作品涉及孩子的時候,其實是帶有絲絲溫情的,然而小說中出現(xiàn)的四個孩子——瑪麗洛爾、維爾納、維爾納的妹妹尤塔、弗雷德里克——他們的人生,卻由于戰(zhàn)火而偏離了他們原本的生活軌跡,戰(zhàn)爭粉碎了孩子們的希望,這樣沉重的主題猶如一把利劍,直插人心。

戰(zhàn)爭給人的心靈留下的陰影是很難消散的。瑪麗洛爾的叔祖父艾蒂安精通無線電,是一個無所不知的神一樣的人物,然而他年輕時與哥哥作為通信兵一起參加第一次世界大戰(zhàn)期間目睹哥哥身亡的經(jīng)歷卻讓他始終無法原諒自己,以致陷入精神恐懼的半瘋癲狀態(tài),連螞蟻都怕。他總是看到別人看不見的東西,比如穿墻而過的死人和其他恐怖事物;他戰(zhàn)后不敢再出門,切斷與外界的聯(lián)系而終日躲在自己的小屋里。這種“創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙”始終困擾和折磨著像艾蒂安一樣的很多參戰(zhàn)人員。還有在“一戰(zhàn)”的炮火中失去了鼻子、左耳和左眼而變得面目可怕的老兵于貝爾·巴贊,只能用一副銅面具遮住他殘缺的半邊臉,靠別人的施舍茍活著。

戰(zhàn)爭給尤塔帶來的創(chuàng)傷使她無法原諒混戰(zhàn)中的士兵,她一直逃避著哥哥維爾納作為德國士兵的身份事實,從不對人提及哥哥,更害怕曾經(jīng)善良的哥哥對別人也犯下不可原諒的罪惡。直到通過瑪麗洛爾得知真相時,才重新獲得接受維爾納的勇氣。

“獻(xiàn)祭”在戰(zhàn)爭中成為一種恫嚇工具,恫嚇那些反抗命令的士兵,同時也是激發(fā)士兵們狂熱情緒的一種方式。在恫嚇與狂熱下他們逐漸疏離自我,最終成為戰(zhàn)爭中的“祭品”,獨自承受著尚未泯滅的良知的折磨。弗雷德里克因堅持良知的選擇被折磨成腦損傷;而維爾納親眼看到朋友被慘打卻無能為力,在監(jiān)視和恫嚇之下無奈而痛苦地掙扎著,小心翼翼地用僅存的良知撫慰內(nèi)心無法承受的愧疚感。戰(zhàn)火之后無人幸存,除了一具冷冰冰的軀殼。

求生之光

“不要在你活著的時候死去”是《所有我們看不見的光》所要表達(dá)的深刻主題。通過細(xì)述主人公頑強(qiáng)的生存能力,使讀者深深地體會到人類與生俱來的生之信念,是任何力量都無法扼殺的,也是人類得以繁衍生息的原動力。

瑪麗洛爾出生時沒了母親,和父親生活在巴黎。先天性白內(nèi)障的她在6歲那年失去了視力,但世界于她并未變得黑暗,在父親的幫助和訓(xùn)練下,她借助手、耳朵和內(nèi)心來感知世界,她依然對生活滿懷熱愛,勇敢地生活下去。美麗寶石“海之焰”的傳說,軟體動物鸚鵡螺的描寫,無不襯映著這個女孩的生機(jī)與活力。她和爸爸一起熟悉每一把鑰匙,巡視博物館里每一處門鎖;她通過盲文閱讀凡爾納的小說《海底兩萬里》,去熱法爾博士的辦公室聽故事、觸摸各種昆蟲和螺,休息日和爸爸一起外出……1940年,德國入侵,她被迫與父親一起去投靠在圣馬洛的叔祖父艾蒂安。不久父親在一次回巴黎博物館的路途中被德國人逮捕,從此她與父親骨肉分離。這個堅強(qiáng)的小女孩與叔祖父等相依為命,還變得越發(fā)勇敢,以瘦削的肩膀抵抗納粹暴政。當(dāng)她孤獨一人被困在房間里,生命受到威脅時,依然勇敢地使用無線電求助。她的堅韌、樂觀、永不放棄的生之信念感染和溫暖著周圍的人。

德國少年維爾納生活在埃森煤礦工業(yè)區(qū)的孤兒院,從小就具有無線電天賦的他一心想擺脫底層命運。當(dāng)他7歲,妹妹尤塔5歲時,父親死于礦難,他們在礦區(qū)孤兒院相依為命,跟著孤兒院的法國修女埃萊娜夫人長大。維爾納每天都用一個手推車推著尤塔在礦區(qū)里游蕩,有一次在倉庫后的垃圾堆里尋寶時,他找到一個廢棄破損的收音機(jī),自己反復(fù)搗鼓修好了它,從此他和妹妹通過收音機(jī)收聽遙遠(yuǎn)地方傳來的科學(xué)節(jié)目、故事和音樂。他尤其對光學(xué)知識感興趣,他有信心也有力量去改變自己和妹妹的未來,對明天充滿著渴望和希冀。

人性之光

主人公瑪麗洛爾是一個帶著光而存在的另類,她雖失明卻心靈澄澈,滿含善意地對待周邊的一切,即便是在戰(zhàn)爭年代,其他人都自顧保命時,她依然向往著大海,向往著自由,用善良、童真和微笑消解戰(zhàn)爭的陰霾,用靈魂之光對抗戰(zhàn)爭的黑暗與殘酷。維爾納也是如此,盡管他接受了精英學(xué)校的嚴(yán)格教育,但其內(nèi)心深處的善良與正義并沒有泯滅,這從他與妹妹的親情、與弗雷德里克的友情足以看出。尤其是在小說結(jié)尾,維爾納被派往小城圣馬洛,利用他的技術(shù)查找瑪麗洛爾叔祖父的隱秘電臺,當(dāng)他發(fā)現(xiàn)這個電臺就是自己小時候聽過的科教節(jié)目電臺后,沒有向上面報告,從而間接保護(hù)了瑪麗洛爾;在逃出廢墟后,他又殺死了德國軍士長,護(hù)送瑪麗洛爾逃脫了魔掌,到達(dá)盟軍所在的安全地帶。在職責(zé)與良知面前,他做出了自己正義的選擇。

瑪麗洛爾雖遭眼疾之不幸,但她有一個慈愛的父親。當(dāng)她的世界里只有聲音、觸感、氣味和想象時,父親對她的照顧更加細(xì)致入微,保護(hù)她,訓(xùn)練她,鼓勵她勇敢地生活下去。為了讓她熟悉身邊的環(huán)境,父親用小木片造出了一個模擬巴黎街區(qū)和圣馬洛街道的微縮模型,讓她通過模型熟悉不同的道路,以便她可以一人上街,培養(yǎng)她獨立生活的能力和自信心。父親還會在她生日的時候把一份特殊的禮物藏在模型的某個機(jī)關(guān)里——一個小手鐲,或者一塊巧克力,她9歲那年得到的則是一本厚厚的盲文書。父親說他永遠(yuǎn)不會離開她,生生世世和她在一起。

男女主人公的命運因聲波中的《海底兩萬里》而連結(jié)在一起。瑪麗洛爾在危急關(guān)頭通過叔祖父艾蒂安的電臺用聲波傳遞出《海底兩萬里》,那純真的聲音深深打動了維爾納,使“罪孽深重”的維爾納重拾良知,并且意識到這個姑娘正是兒時喜歡的播報員的孫女。在最關(guān)鍵時刻,在收音機(jī)聲波的牽引下,命運女神使兩位經(jīng)歷了不同遭遇的主人公的生命軌跡意外地交匯了。維爾納不惜冒著生命危險救助瑪麗洛爾,獲得了內(nèi)心的救贖,重新找回生而為人的意義與勇氣。他們一見鐘情,互相傳遞著溫暖和力量。他想一直和她躲在房子里,然后握著她的手走進(jìn)陽光。然而戰(zhàn)爭碾碎了他們的希望,兩人分別時她送給他海邊石窟的“鑰匙”,而他護(hù)送她安全抵達(dá)后,卻無法逃脫命運的魔掌:被盟軍俘虜,在牢營中踩雷身亡。美麗的愛情之花隨著戰(zhàn)火和硝煙飄搖而逝。

不在沉默中爆發(fā),就在沉默中滅亡——民眾的愛國之光照亮圣馬洛的大街小巷。艾蒂安的管家、革命情緒高昂的馬內(nèi)科太太和一群老奶奶自發(fā)組織地下黨,建立秘密情報站,通過無線電傳送情報。馬內(nèi)科太太說她對世界負(fù)有責(zé)任,她的使命重大。瑪麗洛爾問她:“如果是個瞎子,還能在天堂里和上帝面對面嗎?”太太說:“上帝想讓我們看見什么,我們就能看見什么。”“夫人,您有沒有厭倦的時候?”“你永遠(yuǎn)不可以放棄信念,這是最重要的。”馬內(nèi)科太太也曾這樣激勵艾蒂安:“你不想在死之前活出一點兒生機(jī)嗎?”當(dāng)馬內(nèi)科太太病逝之后,艾蒂安終于被她的精神所鼓舞,勇敢地跨出家門,加入到戰(zhàn)斗當(dāng)中。而失去父親的瑪麗洛爾也沒有沉溺于悲傷之中,而是和艾蒂安一起參加法國人民的地下革命活動,積極傳遞情報。

萬物共生之光

“這是一個超越年代的戰(zhàn)爭故事,一個哲學(xué)寓言。故事始終在兩樣事物之間拉鋸:人類生活和道德的曖昧模糊,與大自然猶如刀刻般的精準(zhǔn)確鑿;戰(zhàn)爭、政治的嘈雜混亂,與海洋、生物的豐沛絕美。”小說充滿對各種生物生存方式的真誠敬意,讓人深刻體會到這個世界最和諧的狀態(tài),不過是萬物得時,各歸其所。

作家安東尼·多爾像科學(xué)家一樣仔細(xì)地審視世界,卻如詩人般感受自然的一草一木。他借助盲女瑪麗洛爾的眼睛、耳朵和鼻子等去感知自然界的萬事萬物:海邊嘩啦啦的浪花,梧桐樹上飛下的落葉,天空中自由翱翔的海鳥,形態(tài)各異的海螺,清澈如水的月光……這些細(xì)膩優(yōu)美的描寫極富動感,組成一幅幅令人目不暇接、浮想聯(lián)翩的畫面。美麗的自然能帶給人們最美好的記憶。躲在閣樓上的瑪麗洛爾懷念漫步于法國海邊的美好時光,她不得不依靠《海底兩萬里》中對自然的描寫來滿足自己的渴望。她甚至穿過重重封鎖,冒著被殺的危險來到海邊,只為聆聽那陣陣的海浪聲。自然,讓人性得以棲居,讓美好永駐人間。“海之焰”寶石是自然的象征,它歷經(jīng)千年,無聲無息,流轉(zhuǎn)于凡人之手卻依舊保持最美的模樣。它源于大海,最終也歸于大海。小說借助美麗的自然來反襯戰(zhàn)爭的殘酷,表達(dá)熱愛自然、反對戰(zhàn)爭、呼喚和平的主張,昭示著宇宙萬物的平等、共生、共榮。