焊肉位置對連續管沖蝕磨損規律研究*

吳 晗,劉少胡,劉旭輝,周傳喜,金 高,魏世忠

(長江大學 機械工程學院,湖北 荊州 434023)

0 引言

在壓裂過程中,壓裂液以足夠高的速率來克服地層中巖石的抗拉強度從而將地層壓裂開,同時,還需要持續不斷地泵送壓裂液來擴展地層裂縫[1]。壓裂液在高壓高速的泵送過程中,容易引起連續管的沖蝕磨損甚至失效。

目前國內外學者對連續管及沖蝕磨損進行了較為深入的研究。S. N. Shah等[1-2]利用實物試驗和CFD仿真研究了流速、泥漿濃度、支撐劑大小和密度以及流體黏度對卷筒上連續管沖蝕磨損速率的敏感度;R.S. Rosine,M. Bailey等[3-5]對比了現場實際數據與CFD的計算結果,驗證了CFD技術研究連續管沖蝕的可靠性;鄢標等[6]采用控制變量法分別研究了支撐劑質量濃度、攜砂液流量以及支撐劑粒徑對螺旋段油管沖蝕磨損率的影響;劉少胡等[7]研究了彎曲連續管與直連續管、質量流量、砂礫粒度、壓裂液注入排量及壓裂液黏度對連續管外壁沖蝕磨損規律影響;鄭華林等[8]研究了連續管在不同彎曲度下連續管內壁的沖蝕特性。

綜上,現有研究主要是分析不同因素對連續管沖蝕磨損大小的影響,但是在對連續管進行建模過程中,忽略了連續管焊肉的存在,這將導致數值計算結果偏離實際情況,而針對焊肉對連續管沖蝕磨損影響的研究尚未見報道。基于此,利用CFD技術,結合FLUENT軟件研究了直連續管、360°彎曲連續管、正弦彎曲連續管等連續管焊肉對連續管內壁沖蝕磨損,以及焊肉位置對360°彎曲連續管的沖蝕磨損規律。

1 連續管內部焊肉

在連續管焊接過程中,母材被熔化形成焊肉,連續管中的焊肉如圖1所示。表征焊肉形狀的參數主要有焊寬和余高,如圖2所示。焊寬即焊縫2焊趾之間的距離;余高指超出母材表面連線上的那部分焊縫金屬的最大高度[9]。以下以內徑為30.2 mm、外徑為38.1 mm且焊肉形狀為橢圓形(焊寬為3 mm,余高為2.5 mm)的連續管為研究對象[1,10]。

圖1 連續管焊肉[11]Fig.1 CT weldment

圖2 連續管焊肉形狀參數Fig.2 Shape parameters of CT weldment

2 三維紊流流場數值模擬

由于壓裂液含有支撐劑顆粒,因此在壓裂過程中彎曲連續管作業時內部流體是復雜的液-固兩相三維紊流流場。根據離散相模型,連續相為液相,離散相為支撐劑顆粒,在拉格朗日坐標系下求解粒子相的運動方程,離散相軌道模型可以完整的考慮顆粒與液體間的耦合作用。連續管三維紊流流場模擬采用標準k-ε兩方程模型使方程組閉合[12]。

2.1 控制方程

1)質量守恒方程

(1)

2)動量守恒方程

(2)

3)標準k-ε兩方程模型

(3)

(4)

式中:ρ為密度,kg/m3;u為流體速度矢量,m/s;p為壓力,Pa;μt為湍流粘性系數,kg/(m·s);ε為耗散率,m2/s3;k為湍流動能,m2/s2。

4)離散顆粒的力平衡方程

離散顆粒的力平衡方程為顆粒慣性作用在顆粒上的各種力,可表示為:

(5)

式中:FD(u-up)為顆粒的單位質量曳力。

2.2 連續管內壁沖蝕模型

連續管內壁的沖蝕速率定義為單位時間內由于沖蝕引起材料質量的減少量[13],即:

(6)

式中:mp為顆粒質量流量,kg/s;f(α)為沖擊角α的函數;v0為沖擊速度,m/s;n為沖擊速度指數;c(dp)為顆粒直徑的函數;Aface為沖蝕面積,m2。

2.3 網格劃分及邊界條件

為了更好地模擬管壁處的沖蝕磨損情況,流道模型采用六面體網格劃分,在管壁處進行網格加密處理,對焊肉壁面進行了局部網格細化。

參照文獻[6],連續管進口處設置為速度進口邊界,出口設置為自由出口,壁面采用標準壁面函數處理。進口處顆粒速度與液相速度均為13.26 m/s,顆粒直徑為0.691 mm,顆粒質量流量[1]為4.550 5 kg/s。動量、能量、湍動能和湍流耗散率的離散均采用二階迎風格式,壓力速度耦合采用Simple算法。

3 影響彎曲連續管內壁沖蝕磨損因素分析

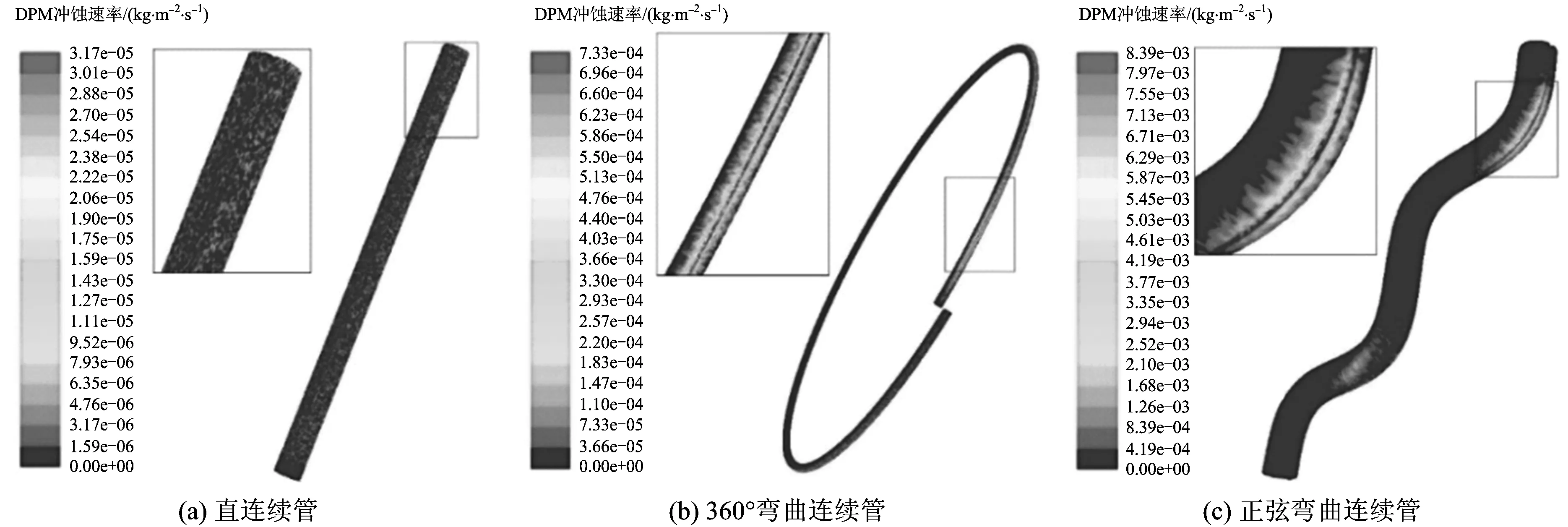

根據連續管的工作特性,連續管的形狀主要有豎直狀、纏繞在卷筒上的圓周曲線狀以及井下作業時的正弦曲線狀[14-16],為了研究連續管在不同形狀下的沖蝕磨損情況,下文在考慮焊肉的情況下選取了這3種形狀進行對比分析。由于連續管的彎曲變形,焊肉在連續管內部的位置也不同,因此以下結合360°彎曲連續管,研究焊肉在不同位置時對連續管的沖蝕情況。

3.1 彎直連續管沖蝕磨損對比

在直徑為1 830 mm的滾筒上纏繞內徑為30.2 mm的連續管進行壓裂作業,結合以上數據,采用360°彎曲連續管、解析公式為y=30 sin(0.03x)的正弦彎曲連續管以及直連續管進行對比分析,直連續管、360°彎曲連續管以及正弦彎曲連續管的沖蝕云圖如圖3所示。

圖3 連續管沖蝕速率Fig.3 Contours of DPM erosion rate of CT

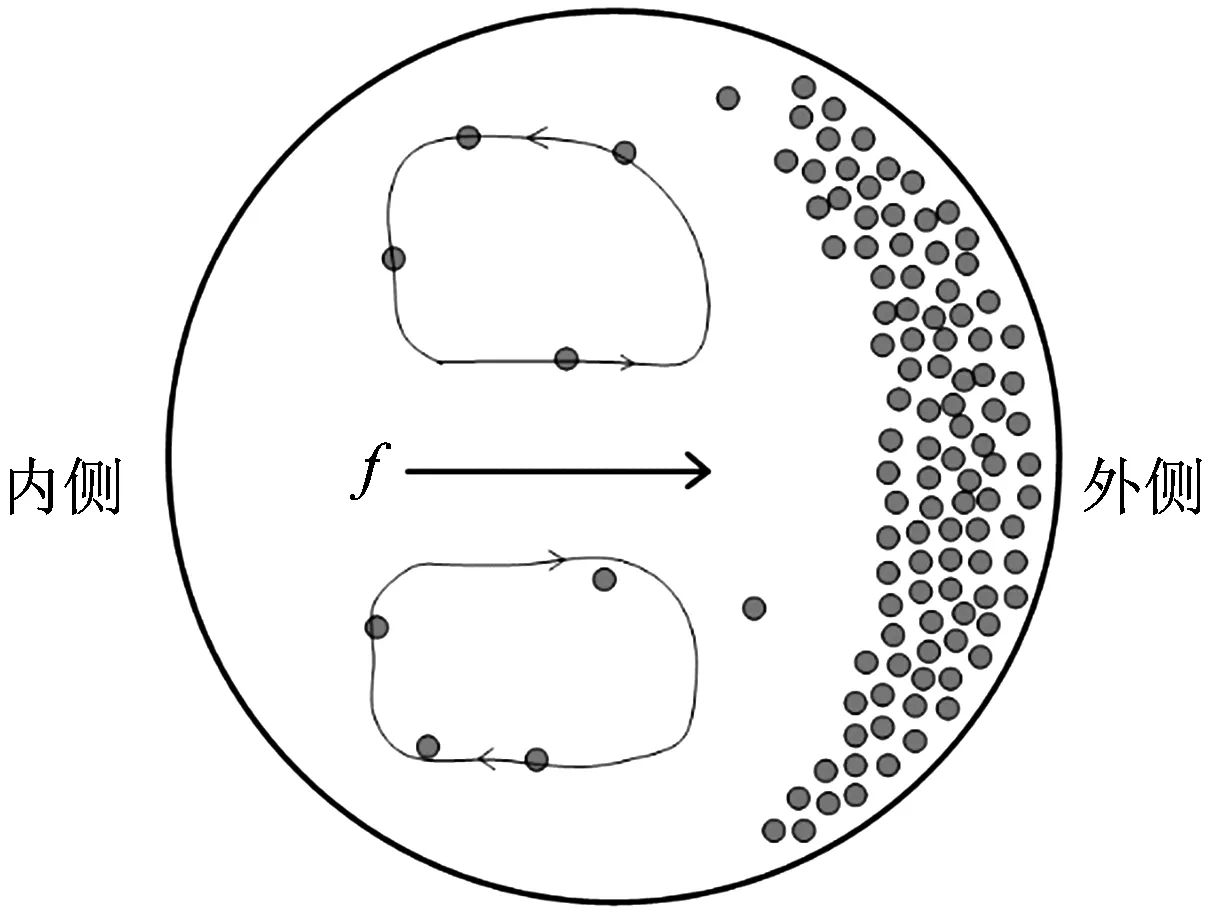

對比直管、360°彎曲管以及正弦彎曲管的沖蝕云圖,3種情況下的連續管內壁沖蝕規律區別明顯。由圖4可見,360°彎曲連續管的最大沖蝕速率為7.33×10-4kg·m-2·s-1,較直連續管最大沖蝕速率(3.17×10-5kg·m-2·s-1)增加了近22倍,正弦彎曲連續管的最大沖蝕速率為8.39×10-3kg·m-2·s-1,較直連續管最大沖蝕速率增加了近264倍,因此正弦彎曲連續管的最大沖蝕速率最大,直連續管最大沖蝕速率最小。分析認為:正弦彎曲連續管中進口處拐彎段的曲率半徑相對于360°彎曲連續管較小,導致壓裂液流動方向急劇改變,在離心力的作用下,離散顆粒主要集中在連續管外側[17](如圖5),從而導致顆粒對連續管內壁的碰撞加劇,因此沖蝕磨損最為嚴重;而直連續管中顆粒不受離心力作用,顆粒對連續管管壁碰撞程度較小,因此沖蝕磨損最小。

圖4 連續管沖蝕速率對比Fig.4 A comparison of CT erosion rate

圖5 連續管滑動磨損示意Fig.5 Schematic of sliding erosion in CT

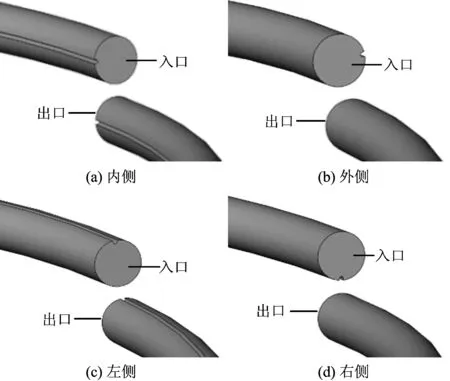

3.2 焊肉位置分布對彎曲連續管沖蝕影響

3.2.1焊肉分布在同一側時對彎曲連續管沖蝕影響

連續管纏繞在滾筒上時,其內部焊肉的位置會出現多種情況。為了研究焊肉的不同位置對連續管沖蝕的影響,選取了焊肉的4個分布位置,且建立了360°彎曲連續管不同的焊肉位置分布時的三維流道模型,如圖6所示。

圖6 不同焊肉位置分布的360°彎曲連續管流道模型Fig.6 Flow field model of CT with weldment in different positions

從圖7可知,當焊肉分布在360°彎曲連續管外側時,連續管所受的最大沖蝕速率最大,為7.33×10-4kg·m-2·s-1,較無焊肉時的最大沖蝕速率(4.68×10-4kg·m-2·s-1)增加了約57%;焊肉分布在內側、左側和右側時,其最大沖蝕速率與無焊肉的最大沖蝕速率基本相同。其原因在于,壓裂液在泵送過程中,由于離心力的作用導致壓裂液中的離散顆粒集中在彎曲連續管外側位置,因而外側所受到的碰撞磨損較大,當焊肉分布在外側時,使得壓裂液沿外側的流動更為復雜,顆粒碰撞次數增多,所以最大沖蝕速率最大。

圖7 無焊肉與不同焊肉位置的沖蝕速率對比Fig.7 A comparison of erosion rate between no-weldment and weldment in different positions

3.2.2焊肉呈螺旋分布時對彎曲連續管沖蝕影響

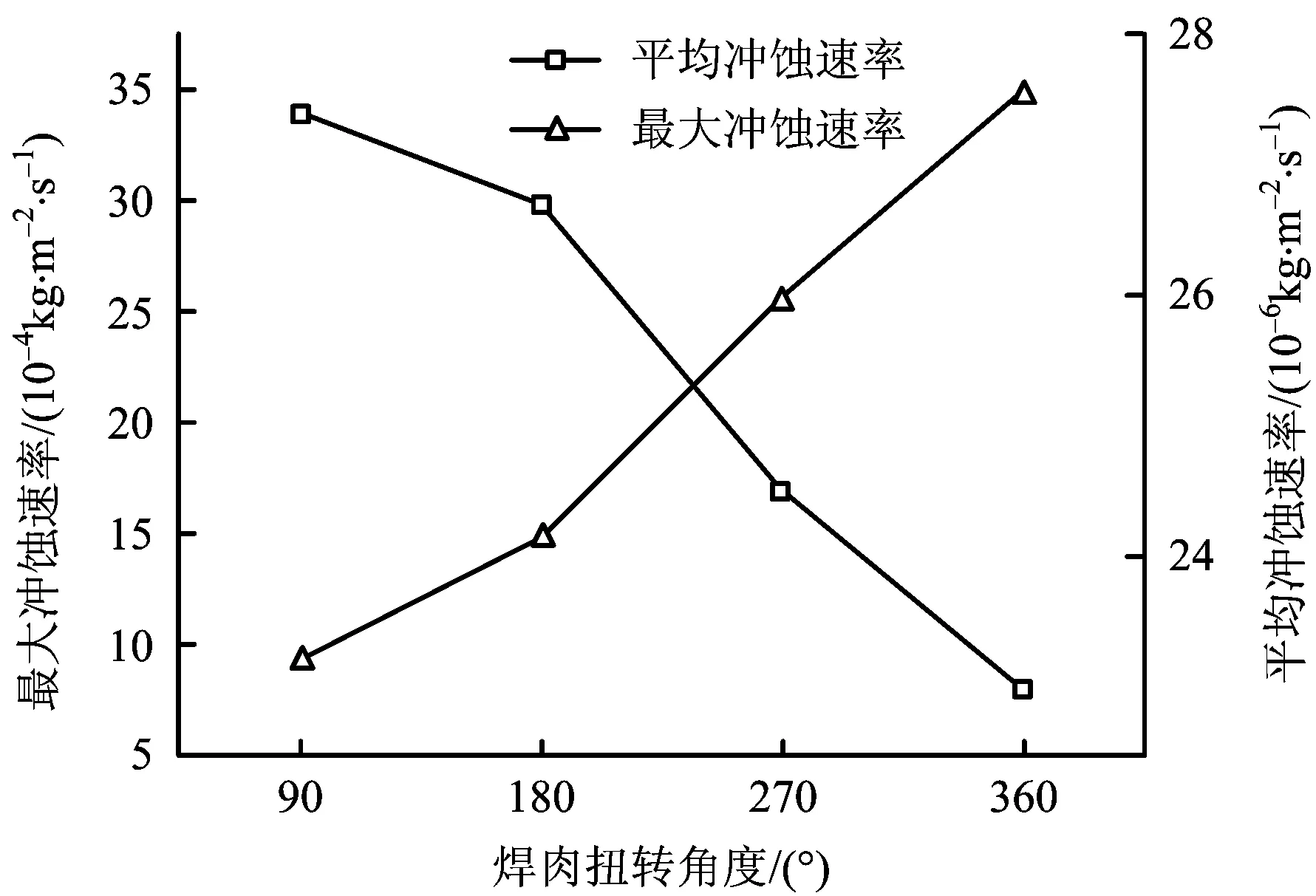

連續管在使用過程中,經過反復的下放與回收使得連續管發生扭轉變形,從而使纏繞在滾筒上的彎曲連續管焊肉不再是沿一側分布,而是呈螺旋式分布(見圖8),以下結合油田現場連續管的實際使用情況,選取焊肉扭轉角度范圍為90~360°的360°彎曲連續管進行研究,如圖9所示,隨著扭轉角度的增大,最大沖蝕速率呈遞增趨勢,由90°時的9.25×10-4kg·m-2·s-1增加了277%,達到360°時的3.49×10-3kg·m-2·s-1,而平均沖蝕速率在2.7~2.3×10-5kg·m-2·s-1之間呈遞減趨勢。其原因在于,螺旋式分布的彎曲連續管焊肉使得壓裂液在流動過程中產生渦流現象,焊肉扭轉角度越大,渦流現象越明顯,彎曲連續管受固體顆粒的沖蝕磨損越嚴重。

圖8 螺旋式焊肉分布彎曲連續管流場模型Fig.8 Flow field model of CT with auger-type weldment

圖9 焊肉不同扭轉角度的沖蝕速率規律Fig.9 Rule of erosion rate with weldment in different twist angle

4 結論與建議

1)通過對比研究得出,直連續管、360°彎曲連續管和正弦彎曲連續管等3種連續管中,直連續管沖蝕磨損最小,360°彎曲連續管的最大沖蝕速率較直連續管增加了近22倍,正弦彎曲連續管的最大沖蝕速率較直連續管增加了近264倍,且正弦彎曲連續管的進口段拐彎處的沖蝕最為嚴重。

2)在360°彎曲連續管中,當焊肉分布在外側時連續管所受的最大沖蝕速率較無焊肉增加了約57%;焊肉在連續管內的扭轉角度由90°增加到360°時,連續管最大沖蝕速率增加了約277%。建議卷筒上纏繞連續管時盡量控制焊肉位于內側位置,同時控制焊肉的扭轉變形以減小沖蝕磨損。

[1]Subhash N. Shah, Samyak Jain. Coiled tubing erosion during hydraulic fracturing slurry flow[J]. Wear, 2008(264):279-290.

[2]S.N. Shah, S. Jain, Y. Zhou. Coiled Tubing Erosion During Hydraulic Fracturing Slurry Flow[R]. SPE 89479, 2004.

[3]M. Bailey, I.L. Blanco, R.S. Rosine. Comparison of Computational Fluid Dynamics of Erosion in Coiled Tubing on Reel-to-Injector Flow Area[R], SPE 121171, 2009.

[4]R.S. Rosine, I.L. Blanco, M. Bailey. Comparison of Computational Fluid Dynamics of Erosion in Coiled Tubing to Field and Test Data[R]. SPE 113619, 2008.

[5]I.L. Blanco, R.S. Rosine, M. Bailey. Comparison of Computational Fluid Dynamics of Slurry Flow in Coiled Tubing to Field Data[R]. SPE 107105, 2007.

[6]鄢標, 夏成宇, 陳敏, 等. 連續管壓裂沖蝕磨損性能研究[J]. 石油機械, 2016, 44(4):71-74.

YAN Biao, XIA Chengyu, CHEN Min, et al. Erosion wear characteristic of coiled tubing in fracturing operation[J]. China Petroleum Machinery, 2016, 44(4):71-74.

[7]劉少胡, 張益維, 涂憶柳. 連續管外壁沖蝕磨損規律[J]. 中國粉體技術, 2016,22(6):80-83.

LIU Shaohu, ZHANG Yiwei, TU Yiliu. Erosion wear law of coiled tubing outer wall[J]. China Powder Science and Technology, 2016, 22(6):80-83.

[8]鄭華林, 張益維, 劉少胡. 水力壓裂沖蝕磨損對連續管剩余壽命影響研究[J]. 中國安全生產科學技術, 2016,12(7):5-10.

ZHENG Hualin, ZHANG Yiwei, LIU Shaohu. Study on effect of erosion wear to residual life of coiled tubing for hydraulic fracturing[J]. Journal of Safety Science and Technology, 2016,12(7):5-10.

[9]王洪光. 實用焊接工藝手冊[M]. 北京: 化學工業出版社, 2010:1-21.

[10]張忠厚, 李發躍. 橢圓形焊縫全自動埋弧焊裝置的設計[J]. 焊接技術, 1990(4):32-34.

ZHANG Zhonghou, LI Fayue. Design of automatic submerged arc welding device for elliptical weld seam[J]. Welding Technogy, 1990(4):32-34.

[11]J. Boles, R, Burgos, A. Medina. A Field Study of Coiled-Tubing Material Loss and Ovality[R]. SPE 113669, 2008.

[12]祝效華, 劉少胡, 童華. 氣體鉆井鉆桿沖蝕規律研究[J]. 石油學報, 2010, 31(6):1013-1017.

ZHU Xiaohua, LIU Shaohu, TONG Hua. A study on the drill pipe erosion law in gas drilling[J]. Acta Petrolei Sinica, 2010, 31(6):1013-1017.

[13]梁光川, 聶暢, 劉奇, 等. 輸氣管道中節流閥沖蝕數值模擬[J]. 油氣田地面工程, 2013, 32(9):39-40.

LIANG Guangchuan, NIE Chang, LIU Qi, et al. Numerical simulation of throttle erosion in gas pipeline[J]. Oil-Gasfield Surface Engineering, 2013, 32(9):39-40.

[14]王龍庭. 鉆井連續管力學特性研究[D]. 青島:中國石油大學(華東), 2008:67-73.

[15]陳耀華, 覃成錦. 連續管在水平井中的力學行為研究[J]. 西部探礦工程, 2010(7):50-53.

CHEN Yaohua, TAN Chengjin. Research of the mechanical tube in horizontal wells[J]. West-china Exploration Engineering, 2010(7):50-53.

[16]楊高, 羅剛. 連續管纏繞力學研究[J]. 石油礦場機械, 2010, 39(5):10-13.

YANG Gao, LUO Gang. Mechanics research of bending coiled tubing[J]. Oil Field Equipment, 2010, 39(5):10-13.

[17]S. N. Shah, Y. Zhou, Naval Goel. Flow Behavior of Fracturing Slurries in CT [R]. SPE 74811, 2002.