塵封之下

文_曉忠

塵封之下

文_曉忠

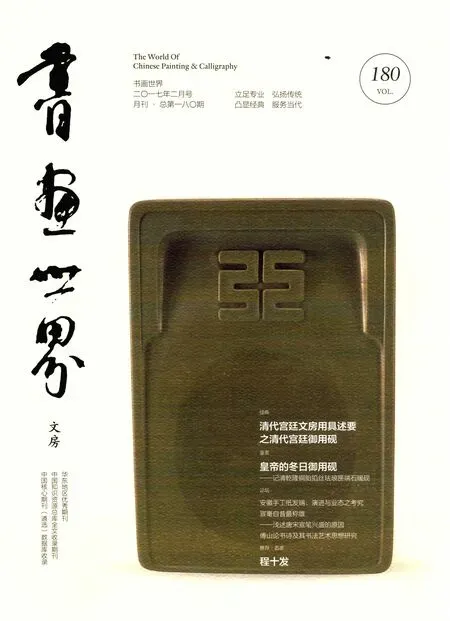

王耀與藏息堂Wang Yao Yu Cang Xi Tang

王耀是當代著名的硯雕藝術家,他創辦的藏息堂主張“天地滋養萬物,道法潤澤身心”。藏息堂秉承“萬物潤,一心藏”的處世哲學,致力于弘揚最契合中華傳統文化的文房美學,同時深入研究和恢復唐人寫經體系。

時代對傳統似乎有著格外的熱情。無數人的追求和“藝術”無所不在的景象,已讓我們無法探究這種熱情的初衷。一次可蘸十多斤墨汁的如椽大筆、上噸重的巨硯、幾十萬各種級別的書畫家……分明進入了一個藝術復興的偉大時代!

可走近一些,我們看到的是,藝術品質與真偽的辨認在欲望失控的人潮中只是訴訟和排價的依據;作為裝飾自己的“藝術欣賞”和聚財方式現出了承受各類“藝術品”(當然包括贗品)價格浮動的巨大能力;和道德、人格修養無關的“審美”目光直窺市場行情……其實,所謂傳統,這些年來已因瘋狂和貪欲像龐貝城一樣被摧毀和塵封。

人類藝術的產生、藝術之于人類意義的探討在放棄了自身存在意義思考的人群中變得毫無意義。沉默至今,今天在這里說硯,是因最終想到這些話是為王耀和王耀們所寫,如同每年相見時酒后閑聊,說些想法和對他們的希冀,也避開了我不愿理會的。

我因用硯才喜愛歙硯的,并因歙硯在十幾年前交識了王耀。去歙縣辦事需幾個月,沒事沿街逛硯店。進王耀“碎石齋”時他在刻硯,沒有抬頭。看了架上的硯又站在一側看他刻硯。許久,他才抬頭問了我一句:“先生喜歡硯臺是嗎?”“只喜歡歙硯,非常喜歡!”我答道,看不出這位二十出頭的青年有售硯的意思。后來常去他那兒聊硯。從那時開始我就發現在他的性格組合中,對硯石和雕硯的奇異態度,這至今讓我難以解釋。一天,他問我:“歙硯中你又最喜歡哪一種硯石呢?”“眉紋。”我答。那天下午他便把我帶到五十里外的屯溪老街一個硯店去看一塊“對眉”。一路稱贊、介紹著來到了“對眉”硯石前。我也是第一次看到這么好的眉紋石。而他的目光此時真是難以描述。無意中他事先示意我不要聲音過高地發問,而聽從他謙恭的低聲講解。回來的路上一再表示,他若有此石,一生足矣―他當時遠不具有買下這塊石頭的能力。多年后,我們又相見,他的“碎石齋”已成為黃山屯溪老街上的名店。一見面,他就興致勃勃地告訴我說,外面人用他們的高科技方法也確認歙硯中的眉紋發墨極佳。那天,王耀打開店中所有的射燈,將他新老家珍一塊塊放入水中讓我欣賞,直至深夜,兩手凍得通紅。雖然我并不陌生的經營者們的習性在王耀身上如在其他人身上一樣,因為這些年社會驟變都有長進。可令我驚喜的是,早在剛剛結識他時就顯示出的預定了未來那收藏不變的心靈依舊。那時從他依照我的意圖刻在硯上的條紋已讓我暗自揣度他今后將怎樣舒展在他的作品上;他那幾乎是天生的一遇好石就立即出現的平靜、致密、入石三分的目光未來會如何引導雙手讓歙硯得以承傳。那次重見,我還得知我隨意丟下的一句話落在了他們年輕、沖動、執著的心上在我走后竟給他們帶來了一段幾乎斷炊的經歷,真正的斷炊!但這絕非不幸。那句話是:“好石一塊不賣。”盡管在他得意的一段時間里,痛失了幾方絕品,但打擊和悔恨之后,這句話又被當作“信條”沿用至今。多少龍尾老坑的硯石匯集而來,只待他手中的刻刀游動……

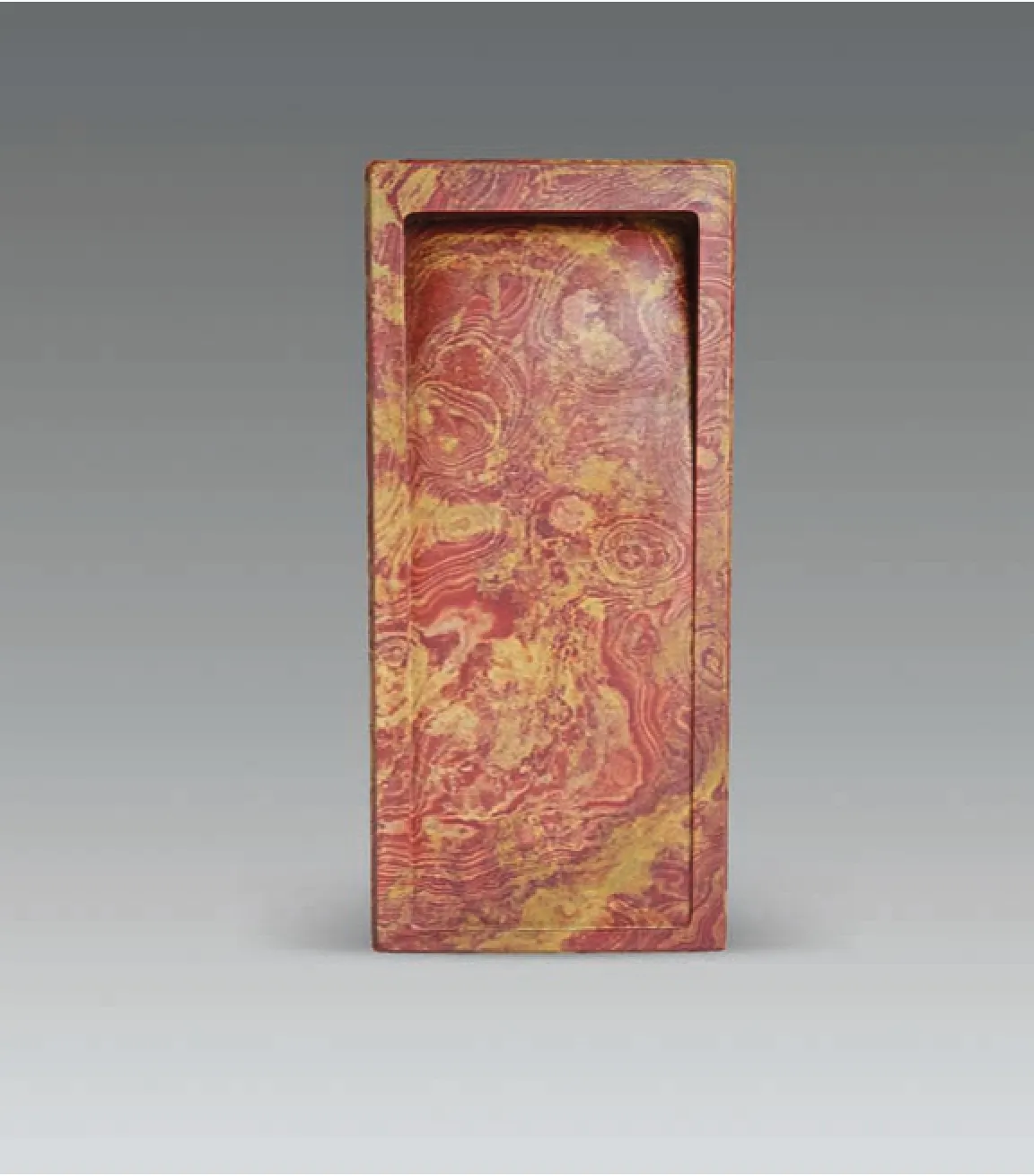

1.王耀 淌池紅絲硯(紅絲石)

我期望著,甚至每年去他那兒之前都直接表示要讓我看到一兩方令我興奮的好硯。有時我吃驚自己怎能這般對待王耀:多少年來走遍天下,見過幾塊讓我叫絕的好硯呢!不知何故,我依舊如此地期望,如此說出我的期望。我深知對他的期望來自他生命對硯那不變的依戀,心靈與石之間那奇跡般的單純。這情感牽鎖于我是不會斷的。

藝術的魅力,審美中給人的愉悅雖然早被人們普遍承認,可這一現象的奧秘尚未破解。“什么是藝術?”這個古老的話題至今還常被討論。托爾斯泰說是能打動人的情感并改變人的那種東西。這在我們通常稱之為“藝術”的范圍之內是一種概括的界定。雖然我們又可以從專業的大腕,因藝術評論之功勛被英王封了爵的貢布里希那里看到對藝術近乎顯微鏡下那樣深透、精細、謹慎的心理學似的分析;在“二戰”中出生入死后又任職羅浮宮美術館館長的巴贊那兒享受將藝術史嵌入情性的精要講評;在中國歷代書畫評說者那得益直入筆墨的經典論述,可是一個問題還是被哲人尼采耐不住提出了:“……為什么會這樣呢?”他問的是為什么人與藝術之間普遍地存在著這種關系呢。

審美修養是人之所以為人的最普遍也是最主要的標準。“具有音樂感的耳朵,能感受形式美的眼睛”,“我對任何一個對象的感覺都只能以我的感覺所及的程度為限”,欣賞美的能力“對我來說是作為主體性質而存在的”,“五官感覺的形成是以往全部歷史的產物”―這樣追溯答案的是那位不向上帝詢問的二十六歲的馬克思。聯想到他后來在《資本論》序言里的一段話,“在我看來,觀念的東西只是被移置到大腦中改變了的物質的東西而已”,看來是他開啟了唯一通向問題答案的甬道。沿道而行,便會尋到深層的“意義”。

來說硯吧:硯,多少年來,伏在案上,研出的墨從筆端流出,讓王羲之醉意間以不可承傳的具有生命體態之美韻的勾、挑、點、畫寫出了承載自己美文《蘭亭序》的行書……懷素行云流水、電閃風馳、驚蛇入草般的絕版狂草《自敘帖》……范寬、郭熙取之天地,映為心象又賦予畫中那不可逾越的崇山峻嶺……梁楷那步入今日讓所有后仿者都顯得愚鈍和做作的《醉僧》……八大山人歷盡苦難后寥寥幾筆寫出的對世俗冷漠不屑的清淡意境……夜深人靜,一枚上乘徽墨游走在一方好硯上,指間可清晰地感覺到下墨的情景并傳遞身心,讓人心怡、寧靜,獲得如同目光漫游在一幅佳作筆墨間的欣賞。有時不愿也無法分辨這兩處得到的愉悅。擱筆洗硯后,總要以挑剔的眼光橫豎打量。而硯,一如既往,端莊靜肅,默默無聞,并不理會主人的目光―不由得叫人愛不釋手,以面廝摩……興致來時,將硯浸入水中,全神貫注間,只見硯石有如晶瑩透徹的夜空,隱有星光閃爍,儼然如空間無限的完整宇宙。

興嘆之間,只驚嘆造化的神奇!水中硯體上格外明晰的線條使人聯想到那雙雕硯的手和引導他的雕硯人優雅的心路……這算得上“癡”嗎?一次我陪王耀去看望一方與他擦肩而過落入他人手中的羅紋金星硯時,只見他長久佇立在那方硯前,兩眼含淚,一言不發。此景并非偶然,若歷代書者們醒來,定會集體做證的。就是皇帝也難避此凡心:李世民恐有霸民之嫌,私下和近臣設計騙得《蘭亭序》后,晝理朝政,夜不能寐,三更把盞欣賞《蘭亭序》。后召數十名學者著《晉書》時又加入其中,親撰《王羲之傳》直至將《蘭亭序》帶入昭陵方罷。藝術欣賞這類似形而上的安慰與幻想,擁有著不顧荒謬去肯定生命的神奇力量,著附在最原始的形體之上經歷至今。至此,我們上述的還只是審美之精神現象,仍然沒有回答尼采的問題。的確,抽象的概念演繹是尋索不到這類問題的答案的。那就看一下王耀的硯刻吧。

許多人羨慕王耀的“成功”,加之國內外媒體的宣傳,媚俗的道賀過早地籠罩了他。慶幸的是,這些沒有去除他的困惑―靈感不能頻頻而至的困惑,對自己心象越發了解就越發清晰的困惑,下一刀如何走向的困惑―因此王耀處在了希望之中。他有時甚至懷著企望寫字、畫畫……眼前這揮之不去的心理困境是王耀的必然歷遇。試圖給他安慰是笨拙和無效的。這困境是他蓄發的必需場地。

我們來看他的素工仿古硯。一面對這樣的仿古硯語言就顯得多余。用料多為龍尾老坑硯石,極適研墨,硯刻中最重要的各道線條可謂精美絕倫,以至于因為它過于精致而讓書者不舍以之研墨,如同一塊絕品龍尾硯石令硯雕者不忍下刀。對于他的徒弟們要求也是一樣,不容一方稍有疏忽的仿古硯擺上桌面。這樣雕硯,讓人看到他對古代藝術是何等嚴謹和敬畏。這是熔鑄一種品質,成大器必備的品質,和建造人格一樣重要。因此使得欲在市場獲利、王耀硯刻的仿制者們為自己每每不能成功的努力而苦惱;這也是人品、藝術修養高深的人從不擔心為贗品所騙的因由。隱藏在中國書法、繪畫、硯刻等功力深厚的傳統藝術作品中的這一奧秘叫“傳神”―仿制者和仿欣賞者們一樣是看不到的。

硯式中只限取一,我取素硯,而且是接近人稱“端方硯”那類硯。這最普通的長方形硯不但其簡潔、沉穩與漢字書法極富內涵的抽象匹配,而它的雕琢若達完美極難做到,那是懷素《東陵圣母帖》式的平穩和簡潔。這類硯耐得住看的極為罕見。這件事解釋起來總很吃力,而不說,王耀明白。硯的雕刻過于繁雜,再好也算二流。有人辯說“欣賞角度”。不過先生,那已是離硯的欣賞了。賞硯是沉思似的審美,如同賞《月光奏鳴曲》。并不一概否定大動刀鑿的硯,看“卷云硯”。用料為龍尾老坑黑灰色羅紋石,發墨極佳。這便是我說過的令我興奮的好硯。多么美妙!除了感嘆,用什么方式表述都言不達意:四面八方涌來,起伏回轉,以那般柔美溫情的姿態承接著墨的流淌;似卷云漩流般的變幻之中,無一絲錯處―怎樣曲美的心靈才會有這樣天才的構想!

2.王耀藏息堂開設的寫經公開課

3.藏息堂

4.藏息堂內景

5.藏息堂內景

梟形硯。取鱔肚黃眉子紋石,硯形取自遠古人類制作的玉梟。在博物館里我細看它時覺得它確是一種貓頭鷹,我兒時在東北山鄉間常見。它夜間出沒,飛翔時無聲無息,只能看見一個黑影掠過,叫聲令人毛骨悚然。我總會在看到它奇大的眼睛時心生莫名的恐懼和神秘。或許也是因此它成了我們祖先最早的崇拜。我一向認為人的兒時心態和祖先是最相近的。我獨自進入“金三角”深處的高山密林考察未經后來文化浸染的人群時,部分地證明了我的設想。遺憾的是圖片上無法表現實物的神奇。這是我所見到的所有石雕―不僅僅是硯雕―中唯一一塊徑直向人透發出生命氣息的石刻。它下展的羽翅邊緣的造型中體現出的邊線的美妙登峰造極,叫人只能詩意地贊美硯雕者是借有神啟才將它雕出。石層中不一的色彩好似為了造型才恰到好處地出現在每級硯層的邊緣。梟兩眼巨大,平漠空寂,雙眼凸出,一道直下的斷續的黑色眉線被作者安放在眼中,形同不涸的淚水。這黑色的眼淚模糊了人魅、陰陽之界,讓人與它對視的瞬間脫去用來偽飾的面具而想起原罪。“這硯若擺放在我的案上會是怎樣?”我對自己說,當時王耀未解。其實這靈感不能常來!我十分明白。王耀的困惑之消除不意味著這類作品可頻頻而至。作為藝術創作之基石的審美心象,一向是依高尚的修養過程豐碩堅實起來,它的優雅與高貴無疑時時須從高尚的人格中獲得并促成人格,不可僅事索取。而善與惡、美與丑永恒地交織,在個體和人群中一樣無可脫解,只在康德激動人心地說出善因為惡才變得如此高尚和強大時,我們或會放棄謊言和擔憂去迎接人生的苦斗。七百年前德國教士埃克哈特過早地教誨“人不要總是想自己能做什么,而應該更多地去想自己是什么”,今天才開始被一少部分人記起。這是不知最終能否為多數人關注的決定人類命運的話題。20世紀偉大的歷史學者湯因比認定人類正走向自我毀滅,就是因為他看到當今幾乎所有的人都在受享樂和貪欲驅使展拓自己的所能。硯之美、藝術之美及“審美”同任何一項偉大的歷史行動一樣不能讓人類避開面臨的災難,但即便災難來臨,生存的復蘇中一定有對美的追求支撐。人對自然之美、藝術之美的趨赴作為一個細胞最初就被植入在人體當中和人的歷史一同經歷,變為本能和原本需求并參與生存過程的不停息的選擇和放棄。藝術創作越能傳遞自然之美的啟示,它之于人的生存就越有價值。強大的生命不被異化,大多能記起并借助自身原本與自然相通的能力,常常意識著“自己是什么”;真正的藝術品和高尚的藝術審美能給人提供這種沉思。它們匯集起來,或許會拯救世界。

約稿:徐琳祺

責編:徐琳祺、史春霖