臨夏方言第一人稱代詞“我”探究

張強

[摘要]臨夏方言在語言接觸的背景下,形成了與其他漢語方言截然不同的人稱代詞體系。本文試從語音、語法等角度對臨夏方言第一人稱代詞“我”進行探究,并通過語言接觸的視角探討“我”的格范疇的來源。

[關鍵詞]臨夏 方言 人稱代詞 語言接觸

一、基本概況

臨夏古稱枹罕、河州,自古就是少數民族聚居的地區。明·吳禎本《河州志》記載:“枹罕是罕羌地。罕,羌語也。”其后又有藏、回、保安、東鄉、撒拉等民族在這里生活居住。臨夏方言是居住在臨夏州境內的漢族和回族共同使用的母語,也是自治州內其他少數民族在日常交流中不可或缺的工具。有學者認為河州話1材料是漢語的,框架接近阿爾泰語,具有明顯的混合性質(鐘進文,2007)。這種特性表現在方方面面。人稱代詞是一種一般代名詞,在漢語各方言中,第一人稱單數代詞就有“我”、“俺”等多種形式的表達。筆者觀察到臨夏州是多民族聚居地區,語言接觸現象明顯,因此在臨夏州境內對第一人稱單數代詞的語音進行了調查。調查發現臨夏地區第一人稱單數代詞均用“我”字,但在語音上呈現出地域性規律性變化。

二、人稱代詞“我”的語音探究

(一)基本調查情況

(二)語音分析

1.聲母方面

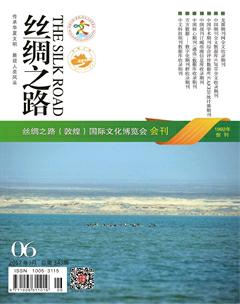

由圖1可知,永靖縣的瓦房、劉家峽和積石山銀河三個點的“我”的聲母是現代漢語普通話里沒有的唇齒音[v],這和與之毗鄰的蘭州話一致。其余點均為舌面后音[?],周邊的甘南州和青海西寧等地也是如此。自東向西,聲母的發音部位向后靠,且均為濁音。

2.韻母方面

(1)韻母類型

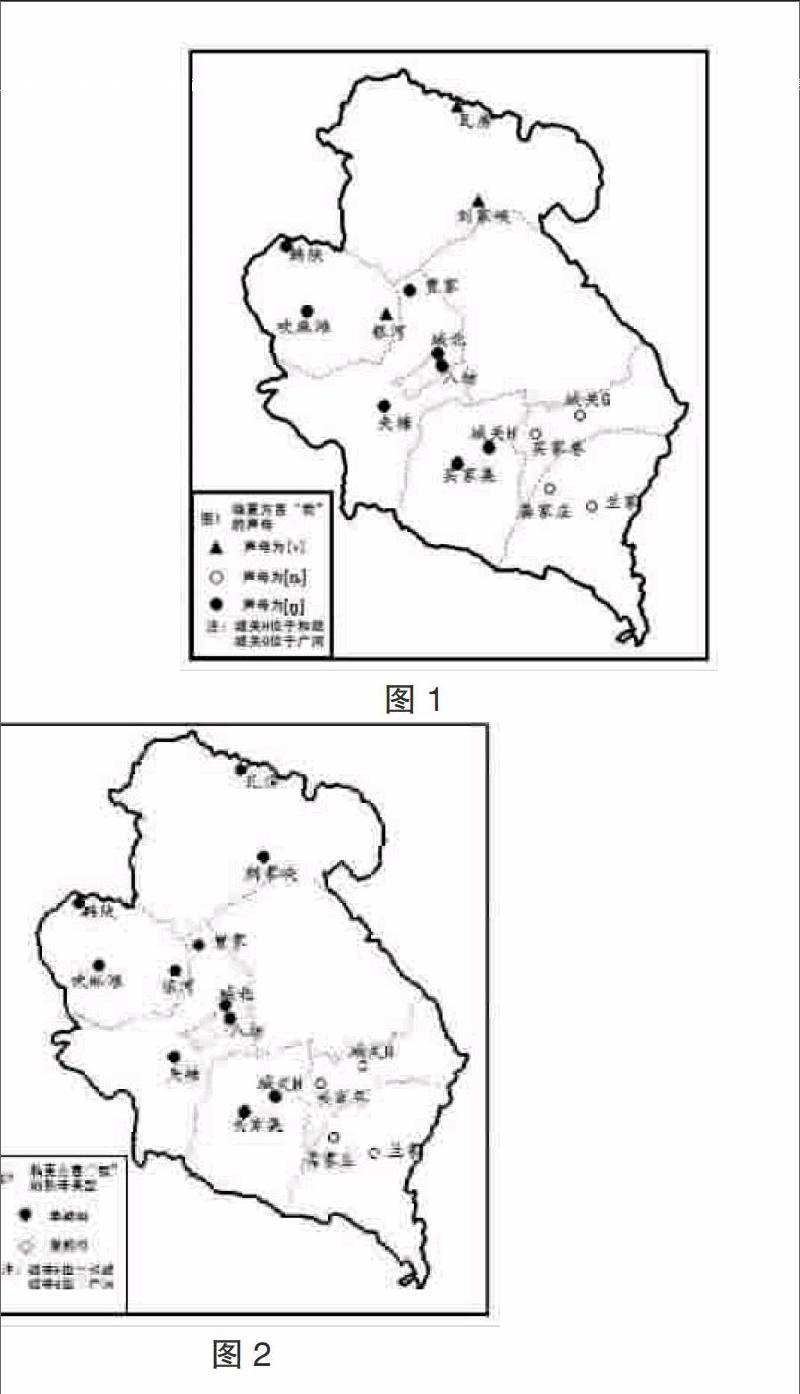

圖2清楚地表明,臨夏方言中“我”的韻母有單韻母和復韻母兩種類型,在康樂龔家莊、蘭家,廣河買家巷、城關這四個點,“我”的主格和賓格均為復韻母音節,臨夏縣賈家“我”的賓格為復韻母音節;而在其余點和臨夏縣賈家“我”的主格為單韻母音節。 整體呈現由東南到西北發音動程變短,韻母簡化的特點。

(2)舌位高低

在主格方面, 永靖瓦房、劉家峽,廣河城關、買家巷,康樂龔家莊、蘭家以及臨夏縣賈家發音時,元音舌位較高,主要元音均為高元音[o]。而其余各點均為央元音[?]。賓格方面,永靖瓦房、劉家峽,康樂龔家莊、蘭家四個點賓格的語音形式與主格一致,均為舌位較高的高元音[o],其余各點賓格均為半低元音[?],綜合來看,臨夏方言中的“我”自東向西,韻母的主要元音舌位逐漸降低。

(3)舌位前后

從主格方面來看,主要元音是由[o]到[?]的地域演變,由于[o]是后高元音而[?]是央元音,主要元音的的地域演變也就是舌位由高到地的演變過程。賓格方面卻大有不同,[o]和[?]均為后元音。

(4)唇形圓展

永靖瓦房、劉家峽,康樂龔家莊、蘭家四個點主賓格一致,均為圓唇元音[o]。主格方面,除上述四點,還有臨夏縣賈家,主要元音為[o]。其余各點主要元音均為央元音[?]。而在賓格方面,除主賓格一致的上述四點,其余點均為不圓唇元音[?]。在地域上,唇形的圓展度也是從東至西由元唇演變為不圓唇。

縱觀整個韻母的地域演變,自東向西,由復元音演變為單元音,由高元音演變為中低元音,由后元音演變為前元音。

三、“我”的“格”范疇

(一)地域分布

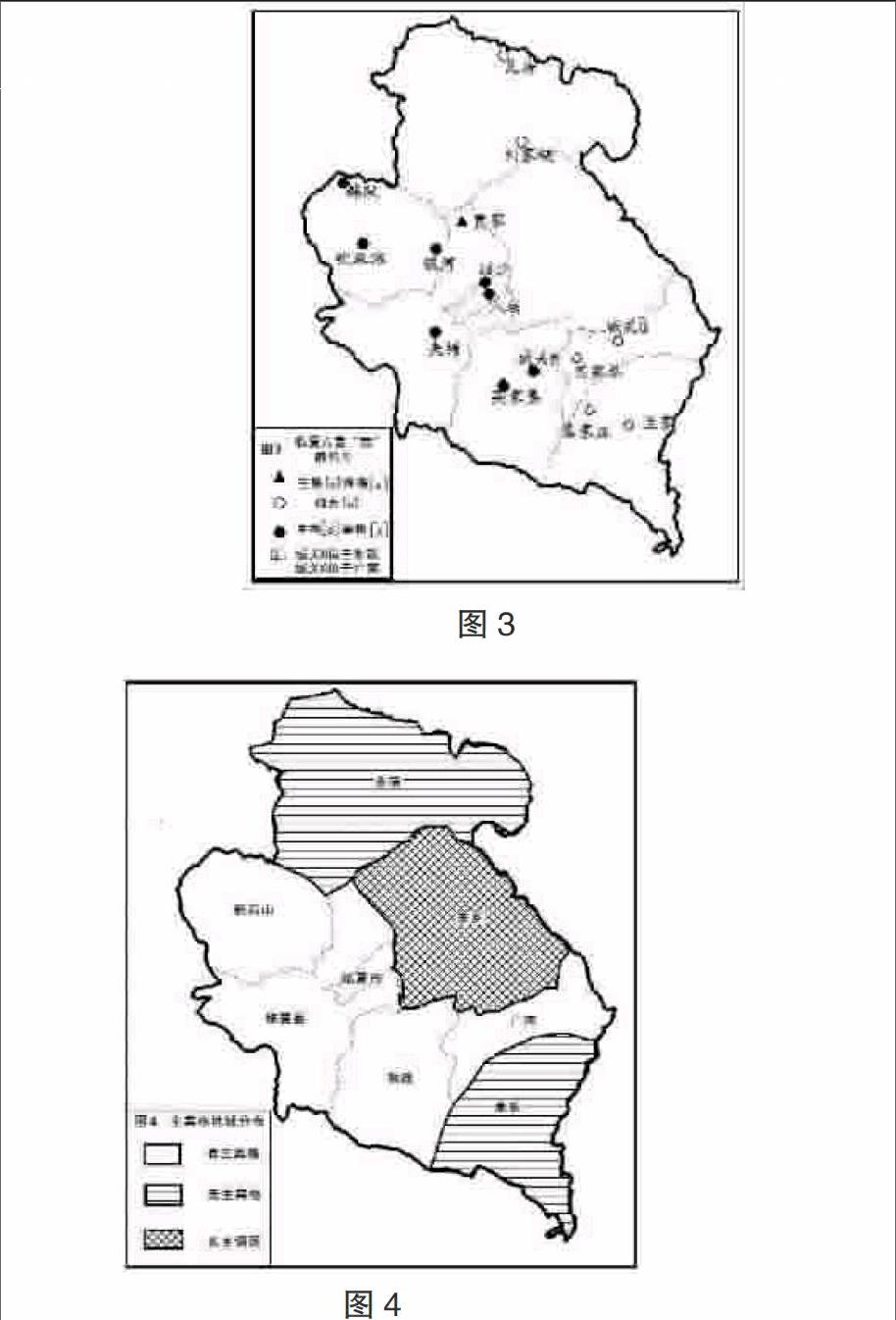

臨夏方言中人稱代詞分主賓格的區域大致為臨夏市、臨夏縣、和政縣、廣河縣、積石山縣(圖4)。東鄉族自治縣大多數居民使用阿爾泰語系蒙古語支東鄉語,漢語作為第二語言的身份出現在與非東鄉語使用者的交流中,因此東鄉地區不納入調查研究范圍。但我們在調查中得知,東鄉語中的“我”,發音為[pi],且不區分主賓格。此外,永靖縣和康樂縣的方言也不去分主賓格。永靖與臨夏腹地相隔黃河,康樂與臨夏腹地被太子山阻隔,地理環境的相對獨立,語言受影響較少。

(二)使用特例

“我”的主賓格在一般句子里各司其職,主格在主語位置讀[??],賓格在賓語位置讀[??]。由于基本語序為SOV語序,賓語后一般會接一個格的標記“哈”[xa]或“拉”[la]。如(以臨夏市為例):

(例1)臨夏方言:我作業(哈)寫完嘹。

普通話:我寫完作業了。

此時的“我”為主格,所以應讀作[??]。

(例2)臨夏方言:老師我夸嘹。

普通話:老師表揚了我。

此時的我為賓格,應讀為[??]。

例2如在語境中具有強調意味,則會將我臨時讀作[??],且在其后加“哈”[xa],來表示謂語中心“表揚”強調的受事對象是“我”而不是別人。而這種加“哈”[xa]表示強調的情況,只是用于賓語由人充當的情況。如:

(例3)臨夏方言:接我[??]哈打嘹。(強調)

接我[??]打嘹。

普通話:他打我了。

另舉一例賓語非人,不表示強調的:

(例4)臨夏方言:我錢包(哈)丟過嘹。

普通話:我把錢包弄丟了。

例1中的“哈” [xa]和例4中的“哈” [xa]一樣,僅僅作為一個格的標記,在實際使用中可以省去。

四、人稱代詞“格”來源淺析

藏語安多方言廣泛適用于甘肅和青海藏區,仁增旺姆(1991)在文章中闡釋了臨夏方言人稱代詞“格”范疇來源于藏語安多方言的可能性,提到河州地區使用阿爾泰語言的民族如東鄉族、保安族、撒拉族等,考察他們的歷史發現他們比藏族在河州地區的歷史要晚得多。在這些民族形成之前,河州話就有可能早已形成了。河州話的表層形式雖是漢語的,但在非漢語深層結構的作用下,河州話的單數第一人稱代詞已經形成了格的范疇。我”和第二人稱代詞,既可代表原形,又可代表人稱代詞的賓格,以別于它們的賓格形式[??]。并做了相應的舉例比較。如:

從上述例子中不難看出,臨夏方言人稱代詞的主賓格與藏語安多方言的一致性。我們認為在漫長的歷史發展過程中,自唐至元的約五百年間,臨夏地區大都屬于吐蕃,因此有充分的時間去完成語言的接觸與演變。吐蕃政府對漢族人實行的“吐蕃化”政策。北宋時期,一度由吐蕃王朝贊普后裔唃廝啰建立的區域政權統治。至元憲宗三年(1253),隸屬于宣政院。忽必烈至元六年(1269),隸屬于吐蕃等處宣慰使司。且《河州志》在描述風俗時寫道:“頗尚浮屠,不尊黃老。”而在“茶馬互市”的影響下,臨夏地區的漢族也開始接受酥油茶、青稞酒,奶茶和酸奶子的制作工藝也是流傳較廣的。這也間接證明至少到明代,藏文化對于臨夏地區的影響已經深入到大眾日常生活,從而進一步加速了臨夏的漢語方言向藏語靠攏。

在吐蕃之后,成吉思汗西征帶來的色目人、薩爾塔人等在臨夏形成了新的民族保安族、東鄉族,還保留了原來的語言——阿爾泰語系語言東鄉語、保安語。這些語言以SOV語序為基本語序,有豐富的形態變化。我們發現,這些語言對臨夏方言人稱代詞的“格”范疇的出現也可能有著至關重要的作用,積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣的干河灘和東鄉族自治縣的唐汪都形成了以阿爾泰語系語法和漢語詞匯為基礎的混合語,這些混合語都有豐富的“格”范疇。顯然,干河灘和唐汪是漢語和阿爾泰語言語言融合和語言滲透的前沿陣地,學界歷來也對此持肯定的態度。但東鄉語內部,除了第二人稱代詞“你”主賓格分別為[t??i][t??ai],第一人稱“我”和第三人稱“他”“她”“它”均不區分主賓格,只有單一形式[p?i]和[xi]。而保安語的人稱代詞“格”范疇又太過細化有主格、領格、與位-賓格、從-比格、造-聯格。比如第一人稱代詞“我”主格為[bu?],領格為[m?n?],與位-賓格為[nad?],從-比格為[nas?],造-聯格為[b??al?]。

因此,至少在探究臨夏方言人稱代詞的“格”范疇時,藏語與臨夏方言接觸產生的影響要強于阿爾泰語系語言。羅美珍分析了族群互動中的語言接觸,依據種作者的理論藏語作為與臨夏地區臨近的安多藏區的母語是本地的強勢語言,而來自色目人和薩爾塔人的語言脫離了本體,靠著維系民族的文化和宗教信仰等沒有放棄自己的語言反而使之更有生命力。二者都影響著臨夏方言的方方面面,只是在不同語言層面和不同的時期產生了不同的的影響,就本文所涉及的人稱代詞的“格”范疇而言,藏語安多方言的影響要強于阿爾泰語系保安語和東鄉語的影響。

[注釋]

1河州是臨夏的古稱,河州話指的是包括臨夏在內的甘肅省境內的黃河、大營川以西,烏鞘嶺以南,西傾山以北和青海省民和縣以東地區的漢語方言,臨夏方言為期典型代表。

[參考文獻]

[1]安麗卿.論臨夏話中的后置介詞[J].貴州民族研究,2005(10).

[2]布和,劉昭雄.保安語簡志[M].北京:民族出版社,1982.

[3]曹志耘.漢語方言地圖集[M].北京:商務印書館,2008.

[4][明]吳禎.河州志[M].蘭州:甘肅文化出版社,2004.

[5]臨夏回族自治州志編纂委員會.臨夏回族自治州志[M].蘭州:甘肅人民出版社,1993.

[6]劉昭雄.東鄉語簡志[M].北京:民族出版社,1981.

[7]羅美珍.論族群互動中的語言接觸[J].語言研究,2000,(3).

[8]雒鵬.河州話語法——語言接觸的結果[J].西北師大學報(社會科學版),2004,(4).

[9]馬樹鈞.漢語河州話與阿爾泰語言[J].民族語文,1984,(2).

[10]仁增旺姆.漢語河州話與藏語句子結構比較[J].民族語文,1991,(1).

[11]鐘進文.甘青地區特有民族語言文化的區域特征[M].北京:中央民族大學出版社,2007.