山里少年

羅樹妹

午后,你們都看到了,在狗的狂吠聲里,兩輛藍色的卡車突然出現在你們的園子里。后頭跟著五、六部黃色、紅色的野狼摩托車,刺耳的“門門門門”響著,朝你們仰著頭跳躍著而來。

車頭燈反射出刺目的光。父母臉上都露出警戒的神色。然后車子突然轉向左邊,硬是在原本沒有路的樹林里輾出一條路,再沿著芭邊行走,然后停在一棵大樹下。狗群一直沒停過狂吠,也持續露齒追著來車。父親和母親都快步迎上前去,首先喝止了狗,狗兒稍稍退到主人身前。

一輛卡車后頭跳下十幾個壯實黝黑的青年男人。另一部卡車后頭載著滿滿的木頭,木方、木板、木柱。車一停,即有一位年齡稍大,戴著藍色鴨舌帽的男子,大聲叫喚那些年輕人去把車上的木頭卸下。然后他趨前給你父親遞根煙,說明這是怎么一回事。

原來這一小片殘存的原始林的主人雇了這一群人,要把上頭的原生樹木清理干凈,好種植楊桃。那人預估兩三個月就可以把樹砍光,樹桐會沿著河邊開一條新路運走,不會車子進進出出,輾壞林園里的路。剩下的枝葉會逐步一堆堆放火燒掉。

木頭下完,還有多臺電鋸、短鋸、長鋸、鋤頭、斧頭、鍋碗水壺等,兩部卡車又呼嘯吐著黑煙離去了。

你聽到他跟你父親仔細地解釋,兩人一面抽煙,一面像老朋友那樣搭著肩聊著。三、四個月就可以完工吧!他說。完工后他們就會撤走。他同時呼喝一位年紀較大的伐木人,比手畫腳地說了一長串話。那人即叫喚那群年輕人,各自分頭持長刀、斧頭,在林邊劈倒許多灌木、雜草;到林園里撿了枯枝落葉,在房子預定地的四處以火柴和膠絲點火,冒起陣陣煙來。

負責燒火堆的一位青年對著他們,咕嚕咕嚕地說了一段話,大概是解釋說要熏蚊子吧。好一會即清出小片空地。隨即在那人指揮下,拿起鋤頭,分頭進一步把地整平;拉著白色繩線,定位;彈了墨斗,畫出白色粉線。即有人在四個端點釘下木樁,然后就以耒戳地挖洞。

你聽到那工頭跟父親說,還會不定時地跟你們買一些雞和鴨、一些水果,黃梨、香蕉等,如果有的話;還有紅薯、白菜等。他說他嚴厲交代他們,絕對不可用偷的,也不能擅自靠近你們的房子、雞寮等等。白天、晚上都不行。

你很驚訝地發現,一個正方形的大框很快就架起來了。先是在挖了洞的四端立起木柱,框的內圍也樹了多根立柱,縱橫交錯的。木頭插進洞之前,工人還仔細地刷上黑油,你記得那股新鋪馬路的味道。

兩面墻快速地架起來了。發出香氣的木板一片疊著一片,鋪就一面整齊的、夕陽色的面。只留下窗的空位,有兩面還預留了長方形的門洞;上方縱和橫的框都架好,看得出房子的雛形了。

那群人爬上爬下,大聲說說笑笑的,一身汗水,有種莫名的騷味。有時還會互相咒罵幾句;工頭有時會大聲叫喚某人,但那氛圍是歡悅的。你打從心底浮起一股喜悅之感,一件好的事情就在眼前發生。就好像一場大型的魔術那樣,讓你想起馬戲團的五彩大帳篷,總是突然像朵蘑菇那樣,從鎮中央廣場的草地冒出來,而且冒著一股爆米花的香氣。

有兩個人在距房子數米外的一端,用圓鍬奮力地輪流挖著什么。濕軟的黃土越來越高地堆在兩旁,而挖土的人身體漸漸下降。剛開始是一整個人站在地面,接著只瞧得見上半截身體,再來就只剩下一個沾泥的頭。再來就只看見盛滿土的桶子被一只泥巴手甩了上來,而守在一旁的那人迅速把它接過去,掀翻桶倒在一旁泥堆上。

你大著膽子趨近觀看,一路避開絆腳的細樹樁,一直到土堆旁。濕土的氣味。你知道他們在挖井。只見井里那人卷起褲管的雙腳泡在奶色的水里,水淹過小腿了。兩人說說笑笑的,其中一個俊俏的男子蓄著小胡子。他向你出示新挖的一桶沙。大概可以了吧!

好一會兒,那兩部卡車又出現了,一部載著滿滿的新鐵皮、幾包洋灰、一小堆沙子。另一輛車載著數捆草席、一臺發電機、三盞大光燈、十數包白米、一桶一桶的油,好幾箱沙丁魚罐頭、黃豆罐頭,幾大包洋蔥、小洋蔥頭、馬鈴薯。還有一堆別的什么工具等。

父親叫喚你,說他要回去了。但你決定再留下來看看,父親交代你要小心,別太靠近蓋房子的地方,留神木方、釘子、木樁。別留得太晚。

然后摸摸你的頭,離開了。

你看到工人把鐵皮一片片地傳到木框子上方,乒乒乓乓地釘了起來。銀亮亮的嶄新鐵皮,黃昏時都蓋起來了。還有里頭的隔間,也都成形了,一蓋上屋頂,里頭就暗下來了。工頭特許你到屋里看看。

那屋里都是新木頭的香氣,昏暗,有人點起煤油燈。四間房里的床板釘起來了,及你的腰高,木片粗扎扎地帶著毛邊。從走廊到后方的廚房,泥地上都沒鋪任何東西,腳步雜沓、草葉軟爛,土地被踩得微微滲出水了,有股淡淡的沼澤味。

一身泥巴的小胡子也來幫忙傳遞鐵皮。他從帶泥的上衣口袋,掏出一顆糖果給你。你小心剝開包裝紙,一嘗,是椰糖。

工人們在以木板釘制門、窗,但廚房幾乎只架起屋頂和柱子而已。有人在廚房燒柴火,你聞到米水煮滾的香味。幾塊磚頭疊起,上頭架著口大黑鍋。另一端有兩個人正用圓鍬熟練地拌著洋灰,加水拌均勻后,一鍬鍬鏟進鋪著洋灰袋子的木框里,再以灰刀拉平。

你看到與父親聊天的那工頭模樣的人正在砌著磚,叼著煙,頭也不抬。你知道那是灶,將會和家里的長得很像。那人已經砌起來的是灶臺的底,得等待水泥灶臺干后架上去,方能在上頭砌上灶腳。

那天夜里,你看到新房子那里光芒四射,白色燈光遠遠地照進樹林里。一直有人大聲說話,響著刺耳“咚咚咚”的音樂。母親說,點著大光燈呢。而你的家里一向只有微弱的煤油燈。

那天你家里還多了個人。一個干瘦、羞怯的女孩,一襲及膝細斑點洋裝,看起來比你大上十來歲,胸前有著微微的鼓脹。你聞到她身上有一股酸酸的汗味,也許歷經了一番長途跋涉。

“阿蘭表姐。”母親介紹說。“今晚她先和你睡同一張床。”

房里一角擱著長方形的綠色舊皮箱,因褪色及污漬而帶著一股衰敗的灰暗。棱角多處松開或剝落了,露出白色的斷裂的縫線。床上父親的位置,枕頭換掉了,換了個細紅條紋的枕頭。但你肚子餓了。

你聽到一壺水在噗噗作響,聞到干煸菜豆的焦香;那壺水是母親指導她燒的,這些都是后來才知道的。

黃昏時有人騎著腳踏車,把她送了進來。母親說那時她曾大聲叫喚你,但你顯然被別的事情深深吸引住了。

油燈在夜風里輕輕晃動。夜風微涼,燈光昏黃。她吃得很慢很慢,小口小口細細地嚼著,一根干煸菜豆緩緩沒入她油亮的唇間。母親只淡淡地說:阿蘭她父母出了事情,不能照顧她了。以后她就在我們家,你就把她當你姐姐。

那時你還不知道,她父母同時死于一場和山老鼠有關的恐怖事件。

你瞄了她一下,她臉上沒什么特別的表情,晃動的燈光讓她的臉忽明忽暗,整頓飯沒有說一句話。晚飯后,她默默地就著燭光,把碗筷洗起來。接著母親讓你帶著她到沖涼房,點了根高腳燭,把燭腳插進鐵皮與橫杠間的縫里,燭光照亮了深色大水缸。你向她示意香皂在哪里、干凈的衣服放哪里、哪些桶可放臟衣服,還小聲問她知道怎么汲水嗎,她說知道。

你持另一根蠟燭在井邊,伸掌守護著微光,看著她熟練地汲水。鐵桶垂降入黑漆漆的井里,她持繩的手一甩,你聽到桶沿“咻”地切入水面,然后一桶水就被提上來了。好一會兒水缸就盛滿了。

她關上沖涼房的門時,你在外頭發了好一會兒呆,聽著涼水潑在她身上間歇的嘩啦聲,仿佛有一聲驚呼。可涼呢,你知道。

那一晚你終夜難以成眠,夢如煙如雨。白色蚊帳如常輕柔地罩著,你緊貼著里墻,但左邊的手常常還是會碰到她溫熱的手。她身上有股淡淡的茉莉花香,一直往你的鼻端飄。

你的身體一直在微微發熱,好像有點感冒了,你一直覺得口渴。她的呼吸聲是細細的,有點像穿過樹林的微風。屋外交織著蟲鳴蛙叫,好似填滿了整個夜晚。

在醒睡之間,有時似乎真的風起了,隱約可以聽見樹梢葉子的抖顫。然后突然下起細細的雨來。你彷彿感到時間快速從你身上流過,就像樹林里的一陣清風,掀動了落葉。但畫面散亂地疊印著,像拋擲一地的泛黃舊照。你感覺床像舟子,漂浮在緩緩流動的水面。

你看到她熟練地打點家務,洗衣燒飯、喂雞喂豬(她來了兩周后,母親新養了幾頭小豬,父親蓋了豬舍),撿柴,砍紅薯葉、玉米莖,和母親有說有笑的,就像是母女那樣。她有了笑容。斜光里,她鼻翼的雀斑粒粒分明,像是刻意用筆尖點出來的。

你彷彿聽到電鋸刺耳的嘎嘎聲于日出后響起,一棵棵大樹轟然倒下,濃煙終日飄過來,彌漫整座林子。其后那一片原始森林在轟隆聲里,一小塊、一小塊地消失。一整片天空漸漸露了出來。

入夜后,木屋那里依舊大放光明,喧鬧不斷;過了某一時刻,卻又驟然沉寂,剩下一燈如豆。沒多久,那里好似被整齊地切割出一個長方形的空地。堆疊的亂木,終日數十處白煙裊裊上升。

但那一帶深夜經常出現的大團金色鬼火再也不曾重現。

老是有家園被毀的野生動物闖到林園里來,常遭狗吠,甚至追殺,如四腳蛇、成群的雉、犀鳥和鼠鹿、蛇、猴子。但如果是大型的獸,狗也只敢遠遠地、謹慎膽怯地吠,林園里確曾留下棕熊悲傷的腳印。

蓄著小胡子的青年阿里常抱著東西來交換,換雞、換鴨、換鵝;有時是掙扎扭動的鱧魚,肢爪反綁的四腳蛇,臉盆大的陸龜、水魚。

他們在屋旁鋤了畦,種紅薯、指天椒、木瓜。周日休假時,他們有的到林中到處尋找野味、有的回家、有的不知去哪玩,都穿著一身花衣、喇叭褲,梳著油頭,上衣最上端的鈕扣總是解開的。

你看到阿蘭和阿里總是笑語晏晏,側著身子,或靠著樹,很好談的樣子。屢屢換著支撐體重的腳,但你受不了那蚊子。你也覺得阿里長得很好看。來得次數多了,狗也不吠他了。

母親多次警告阿蘭,千萬別對外地人當真。別吃了虧,女人總是吃虧。

阿蘭只是無所謂地聳聳肩笑笑,說她只是喜歡和他講講話而已,沒有想那么多。但阿里還送過她一只巴掌大的烏龜,她就把它養在屋旁的小水坑里,還在它背上用紅漆寫了大大的“里”,涂滿半個龜背。阿里太久沒來時,她有時會跟它說說話。

你知道她私下給阿里縫補過幾回衣褲,后來受不了他的伙伴訕笑,只好凡是那樣縫補的委托都接——只是要收費,五元、十元地收。她把一些一塊錢的硬幣送給你,存在她從馬戲團那里拋藤圈贏回來的觀音菩薩錢筒里。

母親有一臺舊針車,慷慨地借給她使用。大概兩個月后,她和母親商議,為自己買了輛半新舊的腳踏車。因為你也快要上學了,父親為你在附近小學里報了名,那就有多一個人可以接送了。有時她就和母親一道騎單車上街去,有時也帶上你。

但有時純粹載著你到新開的黃土路那一帶逛,除了煙味,你還聞到不同的大樹被鋸開后,那汁液悲慘的香氣。你看到樹桐高高地被堆放在路旁,而東風車載著滿滿一車巨木,揚起陣陣黃土奔騰而去;新辟出的路被輾得深深的轍痕重重疊疊。

經過雨淋日曬,有的轍痕已硬得像石頭,凹處蓄了一汪黃水,你發現里頭有滿滿的黑色蝌蚪。阿蘭說,那些蝌蚪都來不及變成蛙,再過幾天,就會全部曬成干了,母蛙做白工呢。“除非遇上雨季,”她望望天邊的云,“如果常有日頭雨,或許也有救。”

經常,你會看到阿里在河邊的一棵樹下等她。他總是抓了幾只美麗的斗魚,或沼澤里的什么怪魚,盛在桶里給你。阿蘭會叫你在樹下等她一下,她和阿里鉆進寮子里去,出來時紅著臉,發際都是汗水。回程時她變得沈默,而你沒完沒了地聊著美麗的魚。但她沒忘了交代你,別告訴父母阿里的事。

母親有時會單獨帶著你到麻坡探訪外婆,一去數日,家里的工作就交給父親了。阿蘭來了后,有時也帶她一塊去,但有時把她和父親留下顧家。但那回只留下你父親,但三天后,當你們回到家,卻聽說那一屋子馬來人在你們返家的前一天都搬走了。清出的空地猶有縷縷殘煙,但門口的黃色、紅色爬山虎都不見了,敞開的門窗像黑黝黝的洞。

父親說,會有另一批人來植苗,但他們不住這里。那些外來工整批都將到另一處原始林,好幾百里路。

你看到阿蘭的臉突然垮了,咬著發抖的唇,眼眶一紅,淚就嘩啦流下來了。

你想起那許多個夜晚,阿里從窗外小心翼翼地爬進來。那時睡房的另一頭,早已為她架起另一張床──兩把凳子,鋪上幾片厚木板。一樣圍上蚊帳,但那蚊帳較厚,一放下來幾乎就看不到里頭的動靜了。況且,兩張床之間隔著花布簾。這都是阿蘭要求的,母親也欣然同意。

阿里來的夜晚,每每窗外有一陣“咯咯咯”的連續的蛙鳴,接著是壁虎纏斗時尾巴敲打著板墻,然后是阿蘭小心翼翼地拉開窗栓,阿里兩手一撐就進來了。你總是裝作熟睡。但那些奇怪聲音還是異常清晰的。只是那時你還無法理解,那壓抑成輕輕的嘆息,或偽裝成夢囈的,是青春身體熱烈的歡好之聲。

但更早時如果你仔細聽,其實可以聽到謹慎地踩在落葉上的腳步聲──不是直接一腳用力地踩上去。而是兩階段似的,腳底先輕輕接觸落葉,再把身體的重量漸次加上去。多半還會聽到一兩聲狗吠,但不會持續。有時甚至在雨中,你瞥見他把衣服脫在門口──房里有個單獨對外的門,方便你們男生夜半尿急時,直接到門外的樹頭解決──她用大毛巾包裹著他,給他擦干身體,讓他光溜溜地鉆進她的蚊帳里。

那掛在柱子上的煤油燈是調得最微小的,微明的燈火勉強把黑暗推離數尺;因此在明暗之間移動的人影就像是在夢里。雞啼前他必然掀開蚊帳離去,常常你眼睛貼在蚊帳后,清楚看到她依依不舍地穿著薄紗裙子,拉著他又抱又親的,有時在門口猶緊緊地擁吻。阿里總是得再三地把她推開,方得以脫身。

你看到她經常把烏龜阿里翻過去,踩它的腹甲、踹它、咒罵它。

一陣子過去后,阿里來得稀疏了,你聽到阿蘭夜里在床上翻來覆去。那時阿蘭就會帶著你去找他。有時就是到他住處給他帶些吃的,譬如烤了個小蛋糕、帶上一粒酸棗或尖必辣。或者直接到他工作的林地。

漸漸地,工人們都知道了。她一出現,他們就會公然取笑阿里。你看到他眉間開始出現嫌惡、不耐煩,甚至會斥罵她。

夜里,你會聽到阿蘭躲在蚊帳后小聲哭泣。她沒了笑容,好似有著重重心事。你聽到父母在背后小聲地商議著,揣測阿蘭和工人之間是不是出了什么麻煩。母親問你是不是有看到什么、聽到什么,你總是搖搖頭。他們直接問她,她也是搖搖頭。但她明顯胃口不好,甚至常常反胃。他們都猜到發生了什么事。

麻坡之行是為了向她介紹一個王老五,母親娘家那邊的親戚。雖然年紀有點大,三十多歲了,但脾氣好,有地、有房子、有輛小車,很希望有老婆、小孩。宣稱不會計較她的過去,也不嫌她年紀小。

但她竟然一口回絕了。嫌他老、嫌他矮、嫌他肥、嫌他丑、嫌他禿頭。

你看到她姿態僵硬地走向那木屋,你悄悄地跟了上去。

你們到那房子邊,只見門窗開著,里頭東一包、西一包地都是垃圾。破爛的衣服、鞋子、空罐頭、枕頭,還有股說不出的酸味。

你們繞著房子外邊走,只見屋旁的灌木都長起來了。紅薯有的被拔起來了,但被棄置在那里,長出的薯還很小根。然后你突然發現那面墻上,一片片木板都用炭畫著奇怪的W狀的圖像。

仔細看,雖然是黑白的,但確鑿無疑的,是赤裸的女體,朝看圖者大大地張開雙腿,袒露出私處。那雙腿交接處被炭反覆著墨,以致厚厚地鼓起。阿蘭流著淚,用力地推著你離開那里。

那群外來工你再也沒見到過。即使見著了,多半也認不得——一如他們認不得你——你猜想他們多半娶妻生子,買了華麗的房子、新車,過著幸福快樂的日子了。

多年以后,小屋四周的桃、李、紅毛丹、山竹——也許是當年那些外來工連同果皮、果殼丟下的種子——都長成濃蔭大樹,而且總是毫不吝惜地結實累累。你常到那兒撿果或采果,紅毛丹熟時紅,桃、李、山竹都是香。

土地的主人很少到訪,但管理楊桃園的人有時也會來采收。而番石榴東一棵、西一棵的,爛熟的果掉了一地,裂開,有的白、有的紅,一股刺鼻黏膩的爛果香——多半是他們拉出來的種子長大的,樹上時時刻刻有鳥鳴叫。窗外還有一棵很老的木瓜樹,樹干折斷重新長的頂芽顯得不那么茁壯,而且結的果既少又小。

木薯的后裔也在野草灌木間掙扎著,伸長了瘦而多節的莖。

那空蕩蕩的房子勉強撐持著自己。

那之后曾住進一家東山人,一對夫妻和幾個一樣很黑、很瘦的孩子,都很節制地不會靠近你家。你記得那女主人會辛勤地采摘房子周遭的野茄和卷卷的蕨芽。有一天你上學回來,發現他們搬走了,就好像沒來過似的。那之后就沒人住了。

但有一回,狗發現里頭躲了人。父親發現是來自鎮上臉色發白、說話時嘴唇發抖的白粉子,就提著長刀大聲呼喝著,把他立即趕走了。

然后屋頂的鐵皮有了破洞,無數個破洞。因此白日總是有光透進去,叢叢野草就從地面長了起來,多是茅草、芒草、羊齒、牽牛花和小花蔓澤蘭。房里的木板床也都崩塌了,露出成排銹蝕的鐵釘頭。

暗處有蝙蝠,蜘蛛沿著門窗結網。有時有眼鏡蛇、四腳蛇。光亮處沙土上有蟻獅誘捕螞蟻的陷阱,凹陷的沙錐;高處有土蜂的窩,一竇竇的,好似是那房子本身長出來的贅瘤。

有大把誤闖的藤蔓貼著墻角,繞了一圈又一圈,繞過床底,好似始終找不到出路。一直到房子更其壞朽,有的終于從破墻洞鉆出去了。

園里的楊桃樹不用說是高高長大了,果實也收割了一回又一回。

多處墻板朽壞脫落了,長年潑雨而長著泛灰的霉,有的還有明顯的燒焦的痕跡。你看到其中一片傾斜木板上的W字,那中央交接處長出一朵鮮艷美麗的紅菇,像一枚巨大的紅色釘子。

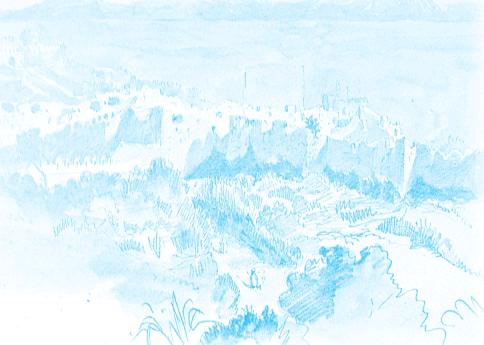

你知道那叫毒紅菇(沒錯,你原本不知道它叫什么。是你那對蕈類非常好奇的年幼兒子,指著圖鑒告訴你的。那時你已在異鄉多年,憑著記憶,畫了幅光影憂傷的水彩畫)。一旁板沿還長著花簇似的黑木耳、白木耳、硬毛栓茵、側耳等,不同世代全擠在一塊。

而阿蘭,伐木人搬走后不久,在與你母親大吵一架后(挺著大肚子的你媽竟罵她不知羞),就紅著眼眶,騎著腳踏車載著舊皮箱走了。從此再也沒有見到她,就好像她從沒來過似的,就好像世間沒有這個人。父母也因此大吵過幾回。

那之后,你父母確曾認真找過她,但親戚們都沒有她的消息。但有人說,看到一個長相類似的年輕女人提著一口舊皮箱,上了南下廣州的火車。

腳踏車店的老板證實說,她把舊腳踏車賣回給他了。

父親說他確有看到那殘破的腳踏車,就擱在店里一角。后輪扁掉了,只能倚著墻。

她走前用力地抱一抱你,“要用功念書。”她說。她留給你的,除了那撲滿,就是那只背上寫著“里”的烏龜。它后來也長得飯碗大、碗公大,背上的字變小,有的部分也漸漸因與世界摩擦而脫落了。只剩下兩個腳,兩個血紅點;但竟還是完整的,像穿了鞋子,一頭尖、一頭扁。

識字以后,你一直期盼收到她的來信,即使是張卡片也好。但你知道她不識字,而你家,沒有地址。

后來你在離家前的那個黃昏,就把烏龜用繩子捆了,拖到沼澤邊,一腳踹進水里放生了。

那時,不遠處的鐵道上,一列南下的舊火車正慢悠悠地經過,每一個車窗都亮著幽黃的燈。你雙手合十,如同在廟里對著觀音為她祝福。

你一直夢到她初到的那晚,像一朵初綻的花,持續朝著你散發著淡淡的香氣。

而其它的時光,都像流水般,從躺在床上的你身上緩緩流過。