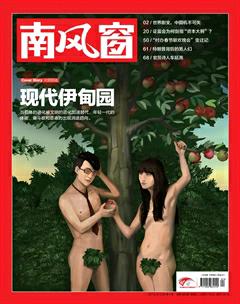

現(xiàn)代伊甸園

凡有生命的物種,都有進化的內(nèi)在動能,這種動能就是生存。通過改變機體的結(jié)構(gòu)和功能,去提升適應環(huán)境、逃避天敵和獲得生存資源的能力,這是一切生物進化的基本方向。

唯一的例外是人類,因為人類用文明的進化,替代了機體的進化。文明進化會不斷用外部的工具,來實現(xiàn)機體的需求,因此機體的重要性在不斷下降。文明進化得越強大,人對體能和意志力的依賴就越小。

這造成了一個悖論—文明進化的目的是完善人,但其實際結(jié)果卻是在抽空人。

人類正在接近一個“物質(zhì)極大豐富”的時代,一方面更強大的工具(如人工智能)的應用,爆炸性地提高著生產(chǎn)效率,每一個個體都能從中分享文明發(fā)展成果,另一方面,經(jīng)濟組織邏輯和社會運作機制的變幻,讓相對貧困也日益成為一個必須嚴肅正視的問題。

多方因素一起作用,使得人的體能、奮斗欲、意志力、精氣神都出現(xiàn)了消退趨向。某種程度上說,缺乏生存威脅驅(qū)動的人是在“原始化”,就像生活在一個食物來源非常豐富的地方的原始人,空手可以捉到魚,抬頭就能采集到果實,不需要魚鉤也不需要梯子,沒有任何變革動機,除了進食就是玩耍。人類被逐出伊甸園,又通過文明的發(fā)展,為自己搭建了一個現(xiàn)代伊甸園。

這在當今的日本社會,已經(jīng)體現(xiàn)得相當明顯。日本管理學家大前研一在其新著《低欲望社會》中指出,日本年輕一代的DNA已經(jīng)改變,許多年輕人喪失成功欲,晚婚、少子化,對擁有物質(zhì)毫無欲望。這種“無欲”的世代心態(tài),不僅令消費市場大傷,對企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營模式、經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),也將帶來翻天覆地的驚人改變。

從80年代之后,日本開始有很多“御宅族”,中國的學界一般把這個群體翻譯成“蟄居”或者“悶居”,他們身體沒問題,卻長期待在家里,拒絕接觸社會,有意識地把自己封閉在房間里,每天就是看書、上網(wǎng)、玩游戲。有些比較嚴重的,不出自己的房門,父母要把飯菜放到他們門口。這樣極端的群體,人數(shù)大約有80萬之巨。

按現(xiàn)代社會的前行規(guī)律看,中國社會的發(fā)育尚未到達日本社會的高度,但生存問題已經(jīng)解決,“全面小康”正在到來,新生代中,也出現(xiàn)了欲望低落的苗頭,一部分年輕人表現(xiàn)出既沒有生存壓力也沒有個人發(fā)展需求的傾向。這個群體分布在多個年代出生的年輕人中,無法進行生硬的年代劃分,憑借觀察,把這個群體拎出來,我們姑且把他們稱為“軟世代”。

在世代特點上,下一代總是區(qū)別于上一代的,尤其在當今這個巨變社會。下一代也總是有讓上一代看不順眼的地方,因而對他們,占據(jù)話語權(quán)的上一代總是難免存有成見。故而過往發(fā)生過的擔憂,總被事實證明為多慮。不過,日本的年輕世代現(xiàn)狀提醒我們,有一天中國社會也有可能踩在同一個鞋印上,提前面對,或許不是壞事。

大前研一認為,我們應該向年輕人展示明確的藍圖,讓他們相信未來會更好。我們必須營造出那種不顧一切而工作的時代所擁有的興奮感。

中國經(jīng)濟社會今天的情況,和日本不能同日而語,但大前研一的研究對我們不無啟發(fā)。一代人有一代人的不易,我們探討“軟世代”群體,正是希望能夠理解他們,理解事情發(fā)生的邏輯。

因為,世界歸根到底是他們的,只有理解年輕人的處境,我們才能找到這個時代的方向。