故鄉不會淪陷,只要我們有心改變

曾于里

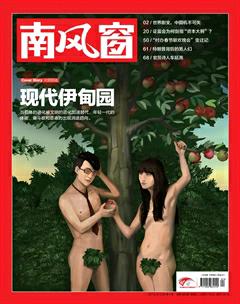

又是一年春節過去。春節,這似乎是一個讓那些離鄉在外的游子們愛恨交織的節日。一方面,離鄉的人渴望回鄉與家人團圓,可另一方面,“故鄉在淪陷”又似乎是回鄉之人常發出的感慨。于是,每到年關前后,輿論關于“回不去的故鄉”“故鄉在淪陷”的討論一下多了起來,種種返鄉筆記也能流行好一陣子。故鄉為何回不去?回鄉之人的“淪陷感”又從何而來?

熟人社會的盤問

春節前網上曾流行過這樣一個段子:“未來幾天,又將是秀蘭、翠花、桂芳、大強、二餅、狗剩們陸陸續續變回Linda、Mary、Vivian、George、Michael、Justin的時候了。”

反過來說,回家那幾天,就是Linda、Mary、Vivian、George、Michael、Justin變回秀蘭、翠花、桂芳、大強、二餅、狗剩們的時候。這個段子鮮明體現了城市與鄉村人際關系的不同。

費孝通在《鄉土中國》里有過論述,鄉土社會的人際關系是一種差序格局,人與人的關系呈現為重疊交錯的人際網絡,這個網絡是以個人為中心、以血緣或地緣關系為原則而延展出的同心圓體系。換言之,鄉土社會是一種“熟人社會”,人與人之間的關系是以血緣、地緣、感情為界限。

城市剛好相反,這近乎一個陌生人社會,人與人之間有明顯的界限,人與人之間的關系是一種契約關系。法學家梅因有句膾炙人口的名言:進步社會的運動,是一個從“身份到契約”的過程。在城市中,熟人社會中關系、人情等因素淡化,個體的隱私、選擇和能力等得到凸顯和尊重。沒有人管你買房不買房,沒有人勸你結婚,沒有人對你的選擇指手畫腳,沒有人會貶低你的學歷,沒有人會嘲笑你的夢想或選擇……你就是你,你有足夠的自由成為你自己。

但過年由城返鄉,就像是一個“從契約到身份”的過程。在一個“熟人社會”里,我們隨時會被熟人遇到、被熟人找到。就像每一個在鄉村成長的小孩都有一個狗蛋或胖豬的昵稱,無論他長大成人后是醫生、教授,是家財萬貫的商人,還是普普通通的工人、農民,鄉人們也許記不得他的學名,但他們會親切地叫出他的昵稱。并且因為熟人社會缺乏必要的界限感,你戀愛、結婚、工作、生子的消息都會成為熟人口中的話題,一個大一點的事情可能在短時間內就傳遍整個鄉村,你始終活在鄉人的“注視”下。

伴隨著鄉人親切叫出昵稱的溫情而來的,是建立在熟識、關心、愛護基礎之上的種種盤問:“怎么還不結婚啊”“一年賺多少錢啊”“買房了沒有”“可能當上領導嗎”“對象家境怎么樣啊”……盤問之余,可能還有各種語重心長的囑咐:“得結婚啊,你爸爸媽媽年紀多大了”“不結婚讓人家笑話”“得趕緊買房了,房價又要漲了”“一年怎么才賺這么點錢啊,白白讀了這么多年書”“人要圓滑點才能往上爬”……

很多年輕人在大城市上學、工作、生活久了,早已習慣了一種匿名性的城市生活狀態,熟人之間的盤問反倒會成為一種“人際折磨”,成為對個體選擇與隱私的侵擾。

“故鄉在潰敗”?

在根據著名小說家科爾姆·托賓的同名小說改編的電影《布魯克林》中,1950年代,一個愛爾蘭小姑娘背井離鄉,到紐約謀生去了。雖然初到紐約遭遇了種種艱難和不適,但她終于是適應了,并與一名水管工相愛。這時,家里突遭變故,姐姐意外病逝,她只身回家,想當初她只是小鎮上一個平凡無奇的姑娘,在面包店打工受盡欺負,前途渺茫;但回鄉后,她一下子收獲了曾經夢寐以求的生活:有了一份體面的工作,有高富帥在追求,身旁的人都對她刮目相看……她幾乎是打算放棄在紐約的愛人,而選擇在小鎮上生活了。

可她在紐約偷偷結婚的事,輾轉被面包店老板娘知道了。老板娘兇神惡煞地威脅她,要將這個消息透露出去,讓她身敗名裂。這個遽然的沖擊讓艾莉絲一下子清醒起來,她終于明白了紐約與小鎮的區別,機遇倒是其次,更重要的是,二者之間價值體系的差異。

1950年的愛爾蘭鄉下小鎮,是當下中國的許多小城鎮和廣袤農村的一個縮影。我們之所以害怕鄉人的盤問,不僅僅是盤問本身,更是因為盤問背后隱藏著一套根深蒂固的、同質化的價值體系—這就是法國社會學家愛米爾·涂爾干所謂的“機械團結”。

“機械團結”的根本特征是,社會成員信仰、情感、價值觀的高度同質性,要求絕對一致的壓力不斷壓抑著人的個性,個性得不到應有的發展。而很顯然,在大部分中小城鎮和農村地區,人與人之間的關系還是呈現出“機械團結”的模式,相對保守的價值觀、文化觀念等仍會形成一種巨大的無形力量,促使他人服從。

換言之,鄉人們的盤問,其實就是在以同質化的價值體系要求我們、規定我們、想象我們、壓迫我們。這個價值體系里有這么幾條我們非常熟悉的成規:人到了年齡一定要結婚,不結婚就是不孝;要生個男孩;讀書就是為了賺錢,讀書后賺不了大錢當不了官你讀什么書啊;人的身份地位主要還是看錢財和權力……

與涂爾干對鄉村共同體的悲觀想象不同,在斐迪南·滕尼斯《共同體與社會》一書中,鄉村共同體是溫情的,人與人之間充滿信任,休戚與共,同甘共苦;并且,鄉村共同體對抗著城市/社會的冷漠,“人們走進社會就如同走進他鄉異國”,過度的物質以及因疏離而孤獨。滕尼斯始終擔憂,工業化、城市化、市場經濟和消費主義帶來的享樂主義方式會破壞傳統的理想的社區。

滕尼斯的擔憂,是中國鄉村正在遭遇的一個現實。高度發達的市場經濟和消費主義以迅猛之勢席卷鄉村,甚至改變了鄉村共同體的社會結構。其結果是,鄉村價值體系沉淀了傳統社會的不少糟粕,但又缺乏契約精神、法治原則等價值觀的支撐,其精華部分不斷受到商業化、拜金主義等浪潮的侵襲。

許多返鄉筆記感嘆“故鄉在潰敗”,潰敗,并不是說鄉村的凋敝,恰恰相反,近十多年來,中國的許多鄉村都富起來了,高樓林立、道路寬敞,許多家庭也有了汽車。人們說的潰敗,是指鄉村價值觀的潰敗。過年一回家,發現村里賭博成風;脫衣舞在農村盛行;讀書無用論甚囂塵上;有錢人才是爺……

令人遺憾的是,這一套被腐蝕了的鄉村價值觀也對年輕人形成同質化要求,并對他們造成擠兌與壓迫。

讓故鄉擁有新的可能

縱然人們總在抱怨故鄉在淪陷、故鄉回不去,縱然我們年復一年地在各類返鄉筆記對故鄉進行悲情式書寫,但抱怨歸抱怨、悲情歸悲情,年關一到,多數人最終還是會選擇買票回家,故鄉再遠,也始終是他們心口上的朱砂痣。

這一方面自然是出于對故鄉的愛,無論故鄉怎樣變遷,它終究是我們的根,是我們的出發地,也是我們的港灣。有人曾這樣寫道,“真正心碎的經歷,是你懷著思鄉心切的情感回到故鄉,卻感覺到格格不入時,不是家鄉變了,而是你自己變了。”故鄉也許始終如此,只是當我們的翅膀硬了之后,才發現故鄉變“小”了。

另一方面,是對故鄉的深切體諒。我們都該有賴特·米爾斯所倡導的“社會學的想象力”,把“環境中的個人困擾”轉化為“社會結構中的公共論題”。從這個角度看,我們不該將故鄉的種種缺點歸咎于故鄉本身,這些缺點并非天生,也非主動選擇,它是一種歷史的產物。在中國城鄉二元對立的格局下,大量的優勢資源向城市尤其是大城市傾斜,廣袤的鄉村得到的太少,甚至還要源源不斷地向城市輸送資源與勞動力,農村地區長期處于一種野蠻生長的狀態。在貧瘠、干枯的土地上,不曾播種,怎么可能自己長出現代化的豐碩果實?

改革開放30多年來,中國社會的劇烈變化超過了歷史上任何一個時期,這就像一輛座位有限的高速列車,在飛速且顛簸的前行中,大部分人都沒能趕上或者被甩了出去。我們只是比故鄉、比鄉人更為幸運,我們搶到了座位,占用了資源,接受了教育,最終跟著時代的列車走出了大山、走出了貧瘠,成為了一名“文明人”,而故鄉和鄉人們仍被遺留在無人關心或無力關心的角落。當我們“衣錦還鄉”,面對故鄉和鄉人,又豈能只是老調重彈地哀嘆“故鄉在淪陷”,豈能站在道德高地上“哀其不幸、怒其不爭”?

因此,筆者完全理解“故鄉在淪陷”這一感嘆聲背后的心碎,也能夠理解返鄉筆記讓人們重審鄉村問題的用意,但除了這些以外,我們還應做的是,多些建設性思維,為故鄉尋找新的可能性。這讓人想到,去年8月底,清華大學新聞與傳播學院大三學生肖亞洲出版的《厚土—一個清華學子對晉西農村的調查紀實》。這部28萬字的鄉村調查紀實,是他利用三個寒暑假,穿溝壑、睡窯洞,一個字一個字地從貧瘠、凝重的黃土高原中“摳”出來的。這位“褲腿上沾滿泥巴”的“95后”曾對記者這樣說,鄉村建設最不缺乏的是清談雄辯和書齋里的隱士,無論想象力多么豐富,都無法想象出一個現實的底層。對于知識分子而言,除了發發感慨外,更重要的是“經世致用”“知行合一”,“眼皮貼近地皮,才能看見草根”。

故鄉從來就不會回不去,只要我們還愿意回去,故鄉也不會淪陷,只要我們有心改變。置身于故鄉的此時此刻,感受到故鄉的不足,才能改善這不足。“成千上萬的人們生活實踐所體現出的復雜和豐富程度,遠遠超過任何理論”,因此多一些理解的同情,多一些平視的交流和關懷;同時,努力調校過度傾向大城市的發展天平,縮小鄉村與城市之間的鴻溝,讓社會更加公平正義,讓現代化理念浸潤于更多人心中,讓故鄉也擁有華麗轉身的可能性。