從參與治理到合作治理:我國環境治理模式的轉型

摘要:參與治理與合作治理在主體的平等性、功能性、或缺性等方面截然不同。人類已經進入了一個高度復雜性和高度不確定性的時代,從參與治理模式轉向合作治理模式是大勢所趨。然而到目前為止,我國的環境保護與治理模式總體上仍然是政府主導、公眾參與,即參與治理模式。由于環境的公共物品性質、環境問題的復雜性以及環境行為的外部性,環境保護領域特別適合也特別應當合作治理,即由政府、公眾、企業、環保組織等在平等的基礎上進行共同治理。

關鍵詞:參與治理;合作治理;環境保護

基金項目:浙江省自然科學基金項目“網絡背景下鄰避沖突的形成機理及政府的治理手段研究——基于浙江的典型案例”(LY17G030029)

中圖分類號:D63 文獻標識碼:A 文章編號:1003-854X(2017)04-0058-05

關于環境保護的重要性、迫切性,整個社會已達成共識。我國環保經費投入日益增多,出臺的政策文件、法律法規也越來越多。但是迄今為止,我國生態環境惡化的趨勢尚未得到根本扭轉。因此,需要反思我國的環境保護與治理模式。本文基于參與治理與合作治理的比較,反思我國環境保護中現有的公眾參與治理模式,并試圖把合作治理理論應用于環境保護這一特定領域。

一、參與治理與合作治理的內涵

關于參與治理,有多種定義,其基本涵義是指為了達成某項公共決策或提供公共物品,在政府的主導下,由公眾等其他治理主體共同參與,最終由政府作出決策并承擔責任的一種治理方式。張康之曾這樣描述參與治理的思維圖式:參與治理的體系中存在著一個中心性和主導性的要素,它主導著社會治理過程;同時,也存在著其他因素,這些因素在中心性和主導性要素的控制之下參與到社會治理的過程中來。在現實中,參與治理較多情況下表現為由政府主導而由各種社會力量參與的治理過程。哈拉爾是這樣描述參與治理的:“有效的參與體現了一種微妙的特性,這種特性遠遠超出了建立獎勵制度、使下級參與解決問題、允許為達到目標有一定的自由,或者其他‘機制。”① “未來的領導方式顯然是‘參與,這種方式可以被看作是民主的一種溫和的和初步的形式”②。

20世紀后期以來,參與治理在理論上得到學術界的廣泛響應,在實踐上也被作為社會治理和民主化的一個重要途徑而得到推崇。在理論上,學者們認為,參與治理模式在哲學層面、理念層面上有助于突破把政府看作社會管理唯一主體的觀念,推進民主化進程;在社會治理行動的層面上,有助于改變把效率視為政府主導準則的行為,使政府官員傾聽公眾訴求,實現個人利益與集體利益的協調;在技術層面上,可以依賴現代信息技術實現政府與公眾等其他參與主體的有效溝通,降低決策成本和提高決策效率;在成效層面上,有助于實現政府決策的科學化、民主化、公開化,使政府決策更公正、更有效。在實踐上,不少學者圍繞加強和促進各方參與決策這一目標,提出了加強政府信息公開、改變層級化的政府組織結構和促進政府流程再造、加快社會組織建設、提升公眾參與能力等等措施。

與參與治理不同,合作治理是指為了達成某項公共決策或提供公共物品,政府與公眾等其他治理主體在平等的基礎上通過協商、談判等過程,最終共同作出決策、共同承擔責任的一種治理方式。Eran Vigoda認為,“合作的意涵在于:協商、參與、創新、互助、自由溝通、在相互理解和包容的基礎上達成共識、權力和資源的公平分配等等”③。Chris Ansell和Alison Gash則指出,合作治理不僅需要非政府部門直接參與公共政策制定,還需要各參與者對政策結果負責,即從實質意義上做到共享決策權力,共擔決策責任。④ 合作治理理論是基于這樣一種歷史發展趨勢而提出的:人類社會正在走向一個重視社會自治的歷史時期,社會中的每一個自治系統都與其他系統共生于一個共有的大環境中,它們之間互為環境而共生。在這種“共生中,每個系統都要對自己的個體自主性作些犧牲,通過互相交換和互相參與,獲得新的自主性層次,在環境中建立起更高的協調系統”⑤。

合作治理的最大特點是合作治理主體之間的平等結構。在合作治理中,政府的基本職能是引導而不是控制,政府通過引導和協調制度的供給激發多元主體的活力,使得多元治理主體能共同地、平等地、盡可能地發揮作用,各主體以公共利益為目標相互支持、相互補充,構成一個系統性、整體性的治理結構。結構決定功能,合作治理的主體平等結構決定了其具有多元主體共同作出決策、共同提供公共服務、共同承擔治理結果的功能。而且,這種平等的治理結構決定了各主體合作治理的積極性,特別是激發了公眾進行合作治理的積極性。因為,“治理結構越是擁有平等的內涵,公眾就越會積極地參與到治理過程中來,反之,公眾就會對治理過程表現出冷漠”⑥。在參與治理模式的實踐中,雖然政府積極要求和竭力推動公眾等主體參與政府決策、參與公共社會事務,然而公眾卻表現出對參與的冷漠,存在被迫參與、被動員參與現象。這并非源自公眾本性,而是源自治理結構,即源自參與治理模式中主體之間的不平等。

二、參與治理與合作治理的比較

在分析參與治理與合作治理兩種治理模式的差異之前,先引入兩個不同治理模式的實際案例。

典型的參與治理案例,例如我國不少地方政府向社會公布區域性的發展規劃草案、控制性詳細規劃草案、環境保護規劃草案等等,在一定的時間和一定的地點、以一定的方式向公眾和社會各界征求意見,征求意見結束,政府根據需要作修改或不作修改,然后出臺正式規劃。在這一過程中,規劃草案由政府制定,征求社會公眾意見這一議題由政府設置,公眾提出的意見是否被采納由政府決定,無論公眾是否參與、是否提出意見,都不影響政府出臺規劃。可見,在參與治理中,政府是中心,具有決定權,是主導,是不可缺少的,而公眾等其他參與主體是外圍的,沒有決定權,是次要的,是可以缺少的。

典型的合作治理案例,例如1990年美國布朗寧摩天工業向紐約當地的司法機關發送公文,宣布為每個社區提供一個設置固體廢棄物填埋場同時獲得相應經濟回報的機會。1993年紐約州鷹縣一個1300名居民的社區通過居民投票以壓制性優勢獲得了垃圾填埋場的設置權,同時也給該社區帶來了每年100—200萬美元的經濟收益。在合作治理中,公民實質性地參與了尋求公共問題解決方案的過程,甚至起到了決定性作用。“例如,他們可以決定是在社區中建立一應俱全的公園和娛樂設施,還是只在一些重要地方修建幾個校園……或者,公民可以選擇一些替代的方案,即這些服務是否應該以由私營部門全部獨自的方式,或以租約外包的方式,或以與公共部門相互合作的方式來提供。”⑦

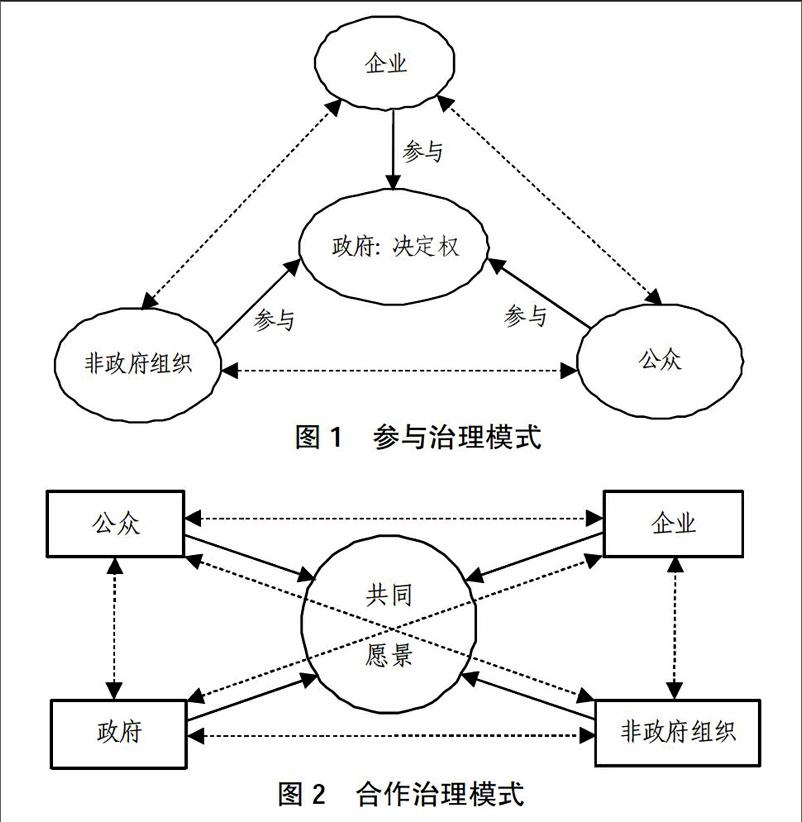

合作治理與參與治理明顯不同。(1)在平等性方面,參與治理本質上還是政府中心主義,政府與其他參與主體的關系是“中心—外圍”模式,或者說是“中心—邊緣”結構,即政府是“中心”,公眾等其他參與主體是“外圍”或“邊緣”,政府與其他參與主體在地位上是不平等的。而合作治理各主體本質上是平等的,無論是政府還是非政府組織、無論是公眾還是企業,在合作治理中都具有平等的地位。如果說在合作治理中有一個中心,那就是治理目標或共同愿景。(參見圖1、圖2)(2)在功能性方面,在參與治理中,正因為政府是“中心”,其他主體是“外圍”,所以政府是主要的、是主導者,其他主體是次要的、是“助手”,不但議題由政府設置,而且其他主體是否參與、由誰參與、參與程度、參與方式、參與進程等等問題均由政府控制,最后決策也由政府“拍板”。而在合作治理中,以共同愿景或治理目標為中心,政府與其他主體平等合作、深度合作、全程合作、全方位合作。在這一過程中,政府的作用是引導而不是控制,政府鼓勵差異、促進合作,最后決策由各主體共同決定。(3)在或缺性方面,在參與治理中,政府是不可或缺的,而其他參與主體是可以缺少的,即公眾等主體可以參與也可以不參與,這些主體的參與缺失并不影響政府對公共事務的決策與治理。而在合作治理中,每一個主體都是治理的必要組成部分,都是不可或缺的。(4)在價值目標性方面,參與治理的目標由政府確定,政府確定的目標與社會公共利益可能一致也可能不一致(因為政府以及政府官員往往有其自身的特殊利益),因此實際結果不一定是以公共利益為目標的。而在合作治理中,包括政府在內的所有主體在相互制約、相互監督的條件下,以公共利益為出發點和歸宿來確立共同愿景,在維護和增進公共利益的目標下展開廣泛的合作。總之,合作治理建立在公眾參與基礎上,但又超越了公眾參與。

合作治理的興起是因為參與治理很難適應當今復雜性社會、解決復雜性問題。不同的治理方式適應人類歷史的不同階段,正像從農業社會向工業社會的變革過程要求廢除集權確立民主、廢除專制確立法制一樣,從工業社會向后工業社會的變革也要求社會治理發生相應的變革。隨著農業社會轉向工業社會,專制逐漸讓位于民主;在工業社會徹底確立以后,民主意識占據絕對統治地位,致使無論在政治生活中還是在管理領域中,倡導參與、鼓勵參與成為共性。反映在具體的管理實踐中,管理者的行為策略從“參與冷漠”轉向“操縱參與”,往往表現為以政府為中心的公眾參與。雖然這種模式具有進步意義,但也存在明顯弊端。鑒于此,當代著名政治學家羅伯特·達爾(Robert Alan Dahl)提出了多邊控制的構想,并逐漸演化為多中心治理方案。與單一中心方案相比,多中心治理方案無疑是一大進步。然而,嚴格地說,多中心治理方案依然是承認“中心—邊緣”結構的,而不是去中心化。

參與治理,適應工業社會低度復雜性和低度不確定性社會,但在高度復雜性和高度不確定性的后工業社會,需要合作治理。在工業社會,人們試圖“使模棱兩可的事物變得一清二白,使不透明的事物變得透明,使不能預測的事物變得可以預測,使不確定的事物變得可以確定”⑧。然而,在后工業社會,傳統的、適應工業社會低度復雜性和低度不確定性的思維方式、管理方式已經不能適應,甚至會使人陷入困境之中。高度復雜性和高度不確定性是全球化、后工業化時代的兩個面相:一方面,全球化、后工業化導致高度復雜性,這不僅僅是由于國與國之間的政治經濟交往日益密切、不僅僅是由于世界人口迅速增加和人口流動越加頻繁,更在于信息爆炸導致無數變量、各種參數加入其中;另一方面,全球化、后工業化又導致高度不確定性,經濟、政治、社會,人口、資源、環境,資本、信息、技術等等,一切都在變動中,每一個因素的變動又會導致另一個甚至所有因素產生相應的變動。這種大時代的變遷,要求人們必須根據社會的復雜性和不確定性狀況來選擇相應的行動策略和管理模式。對此,有學者認為:工業社會的組織結構在市場上體現為能促進大規模生產的福特制,在政治上表現為整齊劃一、富有效率的官僚制,在社會生活領域遵循相對單一的價值標準和行為模式。后工業社會則傾向于對福特制、官僚制的瓦解,對統一中心標準的背離,表現為一種碎片化的、多元的、失衡的社會復雜形態。⑨

三、我國環境治理模式轉型的現實必然性

長期以來,我國的環境保護與治理體系是政府主導型的參與治理模式。1974年5月國務院設立了由20多個部委領導組成的環境保護領導小組,然后歷經機構調整先后成立了國家環境保護局、環境保護總局、環境保護部。我國環保法律也明確提出公眾參與環境保護,1979年9月全國人大常委會通過我國第一部環境保護基本法——《中華人民共和國環境保護法(試行)》,規定“環境保護工作的方針是:全面規劃,合理布局,綜合利用,化害為利,依靠群眾,大家動手,保護環境,造福人民”、“公民對污染和破壞環境的單位和個人,有權監督、檢舉和控告”。⑩ 2015年1月1日開始實施的《中華人民共和國環境保護法》也明確提出“公眾參與”并作了專門規定。11 因此,到目前為止,我國的環境保護與治理模式總體上仍然是政府主導、公眾參與,即參與治理模式。

環境保護的公眾參與治理模式的益處在于,不僅能提高公眾的環境保護意識和推動公眾環境保護行為,而且能夠使政府獲取公民的環境訴求,能為環保政策中受爭議的條款贏得部分有影響力的公眾代表的支持,甚至能提前獲取公眾對抗情緒發生、發展的信息。然而,環境保護的參與治理模式也日益暴露出弊端。因為,環境保護領域中的政府主導、其他主體參與的模式,公眾和企業等其他主體并不是必不可少的,它們依然是可有可無的。在實踐中,公眾和企業等其他主體常常缺失,使得政府必須包攬環境保護與治理的全部責任,似乎環境保護與治理工作與公眾、企業等其他主體無關。

在現實中,我國公眾對環境狀況不滿,但因為環境保護與治理的決定權在政府手上,因此公眾對于環境狀況的不滿意總是追究到政府身上,總是埋怨政府治理環境不力,而不是從自身尋找原因。實際上,我國生態環境惡化狀況未得到根本扭轉,這一結果恰恰有公眾、企業等其他主體自身行為不當的原因。例如,常見公眾貪圖方便而隨意丟棄垃圾,而幾十米以外就有垃圾筒;還有,為了環保而進行的垃圾分類制度,始終得不到公眾的很好配合和執行。公眾的環保參與越是缺失,就越會導致公眾環保知識缺失、環保信息掌握不多、環保意識不強,形成惡性循環。所以,我國不少公眾既沒有意識到自身的日常消費行為是導致環境污染、生態破壞的重要因素,也沒有意識到自身應當是治理環境的責任主體之一。最終,導致公眾雖然有環保的要求,但卻自覺不自覺地把環境污染治理的責任全部推給政府,責備甚至責罵各級政府治理環境不力的輿論鋪天蓋地。同樣地,在參與治理模式下,企業不是環境治理的決策者,而是被政府監管和治理的對象,所以政府與企業在環境保護上構成了“貓”和“老鼠”的關系。在這種關系下,政府有限的人力、物力資源根本無法應對大量企業廢水、廢氣、廢渣的隱蔽排放行為。因此,在環境保護上,如果我國不改變現有的參與治理模式,則環境狀況必然難以改善。而且,雖然污染的主體主要是企業和公眾,但政府卻要被迫背上環境保護、污染治理不力的“黑鍋”。

我國環境保護與治理的模式,迫切需要從參與治理轉為合作治理。(1)如前所述,當今世界,全球化、城市化、信息化快速推進,技術的快速變革、價值觀念的多元、國際政治經濟秩序的變化,這一切使現代社會日趨復雜,不確定性加劇,這是多元主體合作治理的時代基礎。(2)當前我國環境污染、生態破壞嚴重,環境問題已成為全社會關注的重大問題,這是多元主體合作治理的客觀基礎。實際上,改革開放以來,我國經濟不斷增長、人均GDP不斷上升的過程同時也是生態日益遭到破壞、環境日益惡化的過程。而且,這一過程至今仍在持續,這使得環保問題成為政府、公眾、企業、社會組織等主體共同關注的問題。根據國家環保部發布的《2015中國環境狀況公報》提供的數據,2015年,全國338個地級以上城市中,有73個城市環境空氣質量達標,僅占21.6%;265個城市環境空氣質量超標,占78.4%。全國967個地表水國控斷面(點位)開展了水質監測,Ⅰ-Ⅲ類、Ⅳ-Ⅴ類和劣Ⅴ類水質斷面分別占64.5%、26.7%和8.8%。5118個地下水水質監測點中,水質為優良級、良好級、較好級、較差級和極差級的監測點比例分別為9.1%、25.0%、4.6%、42.5%和18.8%。(3)我國環境問題十分嚴重,使公眾的環保需要得不到滿足,這是公眾等多元主體合作治理的主觀基礎。特別是,一方面隨著我國公眾生活水平的提高,公眾的環保需要日益增強,而另一方面我國環境污染加劇,使得公眾環保需要的“缺口”日益增大。

四、環境保護適用合作治理模式的理論分析

從理論上分析,環境的特性,決定了環境問題特別適合也特別應當進行合作治理。

一是環境的公共物品性質,適合合作治理。Chris Ansell與Alison Gash認為,合作治理是正式的、公意導向的,涉及國家和非國家參與者的旨在集體決策或執行公共政策,或管理公共財產的過程。12 Kirk Emerson等將合作治理界定為公共政策制定和管理的過程與結構。13 因此,可以將合作治理的表現形式或適用領域概括為公共政策制定與公共物品提供兩方面。環境是典型的公共物品,環境決策是典型的公共政策,因此特別適合合作治理。環境作為一種公共物品,在消費上具有非競爭性和非排他性,可以供區域甚至社會全體成員共同享用。14 反之,環境一旦遭到破壞,也是全體社會成員共同受害,政府、企業、公眾等所有的主體都是受害者。可見,環境問題涉及每一個人、每一個主體,在環境問題上各主體有共同利益,多元主體完全可能圍繞環境保護問題進行平等協商、共同合作,共擔責任、共享成果,這是各主體合作治理的利益基礎。

二是環境問題的復雜性和環境治理的不確定性,需要合作治理。環境問題非常復雜,其形成的原因多樣、影響范圍往往跨界(跨區域)、涉及的主體多元、治理的技術復雜、治理的成本巨大、治理的周期漫長、治理的結果具有不確定性,因此依靠政府單一的主體(因為在參與治理模式下,政府以外的其他參與主體是可以缺少的)難以作出正確的決策、難以負擔高昂的費用、難以承擔治理的后果。例如,霧霾,其組成成分非常復雜,形成原因和渠道來源非常多樣,而且難以界定不同主體的責任,受影響的主體和區域非常廣泛而且往往是跨區域的,生態危害和社會危害極其深遠,其危害性難以定量估算。對于這些高度復雜的環境問題,如果主要依靠政府一個主體通過控制的方式去謀求確定性的治理結果,反而可能使整個社會陷入更大的不確定性之中,“消除不確定性的努力以及希望把不確定性轉化為確定性的努力都不再能夠取得合目的性的結果”15。因而,只有通過合作治理,發揮多元主體各自的專業特長、功能優勢,才能夠承擔起任何單一主體無法承擔的治理任務和治理結果。

三是環境行為的外部性,導致需要合作治理才能實現帕累托最優。外部性(externalities)也稱外部效應,是指一個主體對另一個主體產生的非市場性影響,其核心是個體成本與社會成本不一致、個體收益與社會收益不一致。外部性可分為正外部性和負外部性。環境保護行為具有正外部性,其核心是收益外溢,通俗地說,就是環境保護行為雖然對行為者自己有好處,但更多的是對他人、對社會有好處。正外部性的存在,導致公眾和企業等主體雖然對環境保護具有共識但無實際行為,或者其實際行為供給低于帕累托最優水平。反之,危害環境的行為具有負外部性,其核心是成本外溢,通俗地說,就是危害環境的行為雖然對行為者自己有不利影響,但更多的是對他人、對社會有不利影響。負外部性的存在,導致公眾和企業等主體對環境有危害作用的行為供給高于帕累托最優水平。所以,經濟學家斯蒂格利茨指出:“只要存在外部效應,資源配置就不是有效的”16。鑒于此,只有依靠合作治理,讓公眾、企業與政府實質性地作為環境保護與治理的合作主體,并依靠公共政策實質性地承擔自己行為的外部成本或享有自身行為的外部收益,即把外部成本或外部收益內部化,才會促進每一個合作主體都把環境保護真正當作自己的事,采取共同目標、共同愿景指向的集體行動。

注釋:

①② W·E·哈拉爾:《新資本主義》,社會科學文獻出版社1999年版,第217、184頁。

③ Eran Vigoda, From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public

Administration, Public Administration Review, 2002,62(5), pp.527-539.

④12 Chris Ansell, Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, 18(4), pp.543-571.

⑤ 埃里克·詹奇:《自組織的宇宙觀》,中國社會科學出版社1992年版,第231頁。

⑥ 張康之:《對“參與治理”理論的質疑》,《吉林大學社會科學學報》2007年第1期。

⑦ 理查德·C·博克斯:《公民治理:引領21世紀的美國社區》,中國人民大學出版社2005年版,第71頁。

⑧ 齊格蒙特·鮑曼:《被圍困的社會》,江蘇人民出版社2006年版,第6頁。

⑨ 王輝:《合作治理的中國適用性及限度》,《華中科技大學學報》(社會科學版)2014年第6期。

⑩ 《中華人民共和國環境保護法(試行)》第四條、第八條。

11 《中華人民共和國環境保護法》第五章名為“信息公開和公眾參與”,其中第五十三條規定“公民、法人和其他組織依法享有獲取環境信息、參與和監督環境保護的權利”。

13 Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, An Integrative Framework for Collaborative Governance, Journal of Public Administration Research and Theory, 2011, 22(1), pp.1-29.

14 這里公共物品的區域范圍可大可小,有的是一國內部區域性的公共物品,有的是一國內部跨區域性的公共物品,有的是跨國界的公共物品,有的甚至是全球性公共物品,例如臭氧層。

15 張康之:《論政府行為模式從控制向引導的轉變》,《北京行政學院學報》2012年第2期。

16 斯蒂格利茨:《政府經濟學》,春秋出版社1998年版,第206頁。

作者簡介:俞海山,浙江外國語學院科研處處長、教授,浙江杭州,310023。

(責任編輯 劉龍伏)