基于學生的認知序優化教學過程

李曉明

摘要:以“氯氣和水、堿反應”的教學為例,在分析教材序和常規教學設計的基礎上對教學過程進行優化以促進學生認知結構的發展和轉變。提出化學課堂的教學過程設計要服從學生的認知序,適當調整教材內容,找準知識的出發點,而不能盲目地依據教材序組織教學活動,以達到創造性使用教材的目的的觀點。

關鍵詞:認知序;氯氣和水、堿反應;教材序;教學過程

文章編號:1005–6629(2017)3–0049–05 中圖分類號:G633.8 文獻標識碼:B

1 問題的提出

教材序指的是教材內容以不同的欄目形式、一定的學科邏輯予以呈現,往往體現了編者對課程內容的理解及學生身心發展規律。認知序指的是與學習者學習水平、認知特點相適應的學習路徑。組織與優化教學過程是實現有效教學的基礎和前提,優化認知序是實現有效教學的關鍵和核心[1]。在實際的教學中,我們要以教材內容的編排順序為基礎,創新教學設計,著眼于學生最近發展區,促進學生主動、自主的建構認知結構,不能受限于教材序,而要創造性地使用教材,契合學生的認知發展規律,以優化教學過程。

2 “氯氣和水、堿反應”教學分析

2.1 教材序分析

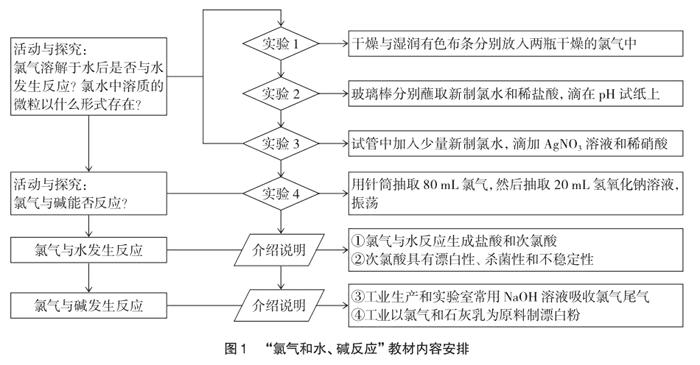

氯氣和水、堿反應的教學內容在教材[2]中是以“活動與探究”欄目形式呈現,首先提出探究性問題,并提供四組實驗方案,前三組實驗方案設計的目的分別是要說明氯氣沒有漂白性而氯水有漂白作用、氯水呈酸性和氯水中存在Cl-。然后告知:“研究證明,溶解在水中的部分氯氣能與水發生反應,生成鹽酸和次氯酸”。并介紹說明次氯酸具有漂白、殺菌和不穩定性。通過第四組實驗來說明氯氣與NaOH溶液可以反應,工業生產中和實驗室常用氫氧化鈉溶液吸收氯氣尾氣,并介紹氯氣與石灰乳為原料制造漂白粉以及漂白粉應密封保存的原理,最后介紹“氯氣是一種重要的化工原料,在生活和生產中的應用十分廣泛。自來水的消毒、農藥的生產、藥物的合成的等都需要用到氯氣”。教材中知識的呈現體現了生活化,且按照“性質→制備→應用”的次序呈現。教材中的內容安排如圖1所示。

從教材中“活動與探究”的實驗內容來看,其目的是為了研究氯氣與水、堿的反應,同時認識氯水的漂白性。但是學生沒有經過自身的思考分析過程來明確為什么要做這些實驗?此外,既然是已經由教材設定好的實驗方案,何來探究呢?設計實驗4的目的在于說明氯氣與堿可發生化學反應,但這個事實在氯氣的制備學習過程中學生就已經得知,何須再通過實驗來證明?在建構“氯氣和水、堿反應”的知識結構時,學生的已有認知與新信息并沒有發生相互作用,沒有充分調動已有認知和經歷主動思考過程又何談知識的自主建構呢?

2.2 依據教材序的常見教學過程分析

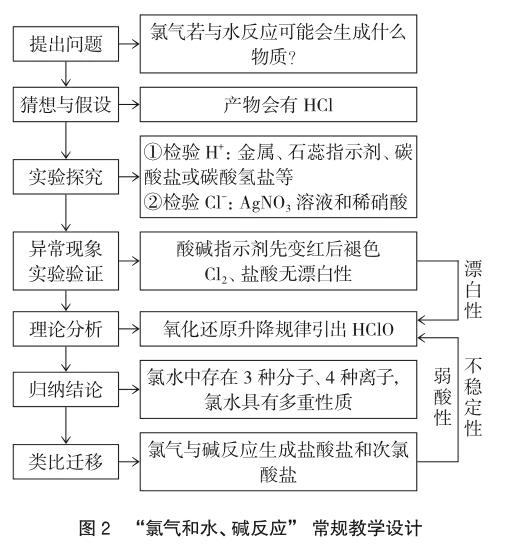

為了讓教材中的實驗更好地為教學服務、為學生的知識建構服務,教師會對教材實驗欄目進行深度加工,創造目的明確、探究實在、形式開放的探究實驗。并根據學生在“氯氣的性質”第一課時中,已經學習了氯氣的物理性質及氯氣和單質(Na、Fe、Cu、H2)的反應,學生已經知道氯氣在這一系列變化中的共同特點是化合價降低,生成-1價Cl,同時學生對H+和Cl-檢驗的基本方法也是熟知的,化合價有升必有降的氧化還原基本原理學生也已掌握。根據上述學生的認知序設計教學思路:讓學生思考氯氣與水若能發生化學反應,可能會產生何種物質?學生會根據氯氣與金屬、非金屬化合時呈-1價先推測出氯水中可能含有鹽酸,此時再通過交流討論、設計實驗方案驗證其猜想。當用指示劑或pH試紙檢驗氯水酸性時,會出現褪色的異常現象,得出氯水具有漂白性的結論,通過設計實驗證明鹽酸和干燥氯氣沒有漂白性從而得出氯水中應還有其他具有漂白性的物質。然后再根據化合價有升必有降判斷出是氯元素的化合價升高,給出次氯酸的化學式為HClO,再根據氯氣與水的反應類比與堿的反應,并利用該反應制取漂白粉。整個教學過程仍是按照教材內容順序進行設計,可用圖2來表示。

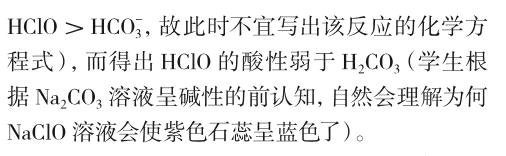

但采用上述教學過程時次氯酸(HClO)的引入顯得牽強,盡管按照氧化還原的規律,化合價應該有降有升,因此氯元素的化合價也就上升為+1價,同時也就形成了次氯酸(HClO)。這樣的講解絕大多數學生聽起來覺得很有道理,也很容易理解,但只要思維縝密的學生都會提出質疑,如果反應中氯元素化合價能升高,氧元素的化合價為什么不能升高呢?氯元素化合價要升高,一定升高到+1價嗎?+1價的含氧酸一定是HClO形式嗎(次磷酸中P的化合價為+1價,其化學式為H3PO2)?這些都說明單單從化合價角度分析,得出氯氣與水反應生成次氯酸(HClO)的結論是不嚴謹的,只能讓學生感覺到教師在刻意傳授知識,設計的痕跡太重[3]。由于氯水中HClO的分解耗時長,實驗效果不明顯,教材中并沒有安排HClO的穩定性實驗,所以教師也沒有提供相關素材來佐證HClO會分解這樣的客觀事實。同時,對于為什么次氯酸在溶液中主要以分子形式存在?為什么HClO的酸性弱于碳酸?教師并沒有把這些問題的思考過程真實地呈現給學生,是由教師直接告知,這樣就造成了學生認知建構的不連續,出現了認知發展的斷裂現象。

3 更切合學生認知序的“氯氣和水、堿反應”的再設計

3.1 設計思路

在初中學生已經知道了較強酸制取較弱酸的復分解反應原理,也知道有水生成是復分解反應發生的條件之一,反應前后原子的種類和數目不變的質量守恒觀念也已建立。進入高中后學生首先就對物質的分類進行了學習;在物質的分離和提純中學習了萃取的方法和原理;在學習氯氣的實驗室制備時,學生已經知道氯氣與堿會發生化學反應,但并不知道會生成何種產物。在電解質與非電解質的學習時,學生知道了酸與水均為電解質,結合初中對水的認知,學生知道在水中大量存在的是水分子,少量存在的是H+和OH-,水是一種難電離的電解質。學生對生活中的事物和現象有著強烈的探究的興趣和愿望,學生期待將所學知識用來解決生活、社會中的實際問題是學生主動認知的強大內驅力,所以從“應用→性質→制備”的順序開展教學更能調動學生的認知欲。

基于學生以上認知基礎,在教學中將教材中氯氣先與水再與堿反應的內容安排順序進行倒置,從氯氣與堿的反應進行切入,再到氯氣與水的反應,其教學思路如下:先介紹氯氣在生產生活中的應用,由生活中常見的“84消毒液”和“漂白粉”的漂白、制備原理引出HClO及其他的漂白殺菌性,根據增強“84消毒液”的漂白殺菌原理來說明HClO具有的弱酸性及其和水相似的電離能力。提供數字化實驗數據分析HClO的不穩定性及分解產物。由氯氣與堿的反應類比、推測氯氣與水的反應產物,通過設計實驗進行驗證推測。

3.2 教學過程

3.2.1 “84消毒液”的使用說明——次氯酸的漂白、殺菌性和弱酸性

首先投影展示氯氣在生產生活中的應用:聚氯乙烯、藥物(如馬蘭酸氯苯那敏片)、制純硅、制氯化物(如鹽酸)、消毒劑(如84消毒液)、自來水的消毒。

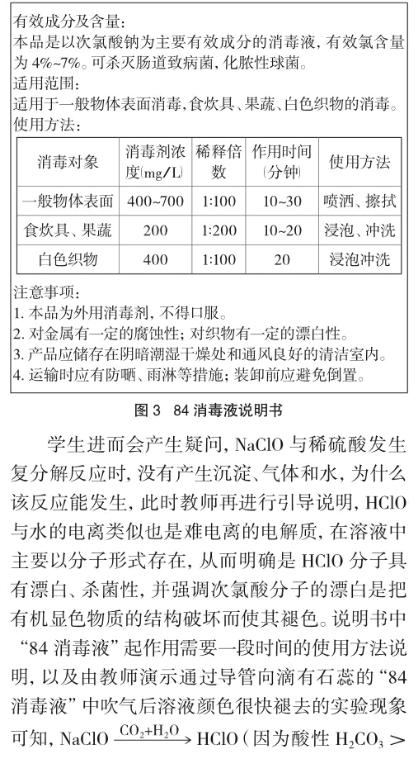

展示“84消毒液”,并投影“84消毒液”的說明書,見圖3。

從說明書中可知“84消毒液”主要成分是次氯酸鈉,并向學生介紹化學式為NaClO。在使用消毒液時只能對白色衣物進行消毒,不能使用在有色織物上,說明次氯酸鈉不僅具有殺菌消毒的效果還具有漂白性。此時,向學生說明漂白一般是指使有機色素褪色的過程,常見的有機色素包括酸堿指示劑、有機染料等。然后演示實驗:取 2mL 84消毒液于試管中,滴加2~3滴紫色石蕊(現象:紫色石蕊試劑先變藍后褪色,但褪色不明顯)。難道次氯酸鈉沒有漂白性嗎?然后再向上述還未褪色的試管中滴加幾滴稀硫酸(現象:馬上褪為無色)。為什么加入硫酸后會明顯褪色?是稀硫酸有漂白性嗎(學生根據初中對稀硫酸的認知可否定這種猜測)?是否是NaClO與稀硫酸發生反應的產物具有漂白性?若是兩者發生復分解反應則產物是什么?學生會根據較強酸制較弱酸以及NaClO屬于含氧酸鹽,推出其對應的酸為次氯酸,化學式為HClO,進而寫出反應的化學方程式:2NaClO+H2SO4=Na2SO4+2HClO。此時,學生明確了HClO具有漂白、殺菌性,再由HClO屬于酸類物質,可知其必有酸的通性。

3.2.2 “84消毒液”和“漂白粉”的制備——氯氣與堿的化學反應

“84消毒液”的生產原理是什么?就是利用Cl2與堿發生反應(制取氯氣時的尾氣就是用NaOH溶液來吸收的)。Cl2+NaOH—NaClO+?此時再根據化合價有升必有降可判斷出產物有NaCl,根據質量守恒可知有H2O(在分析為什么不是+1價的H降低到0價生成H2時,學生已經在前一節的學習中知道了Cl2與H2混合光照下會發生爆炸產生HCl,從而該推測不合理)。

介紹另一種可用來漂白、殺菌的產品——漂白粉,其主要成分為次氯酸鈣,再由學生自主寫出該反應的化學方程式:2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O,這樣學生就對氯氣與堿反應有了知識上的歸納概括(會生成次氯酸鹽和鹽酸鹽)。通過引導再讓學生寫出漂白粉起漂白效果的化學方程式:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO(需要說明的是,該反應不能說明H2CO3的酸性強于HClO [4])

3.2.3 氯氣與堿的化學反應——氯氣與水的化學反應

氯氣可溶于水,1體積水可溶解2體積氯氣,氯氣溶于水的過程中會與水發生反應嗎?若反應其產物是什么?學生通過氯氣與堿的化學反應這一思考的起點出發自然可推測出氯氣與水反應會生成HClO和HCl。氯氣與堿的反應可以理解為氯氣先與水反應生成HClO和HCl,然后兩種酸再與堿分別生成次氯酸鹽和鹽酸鹽。

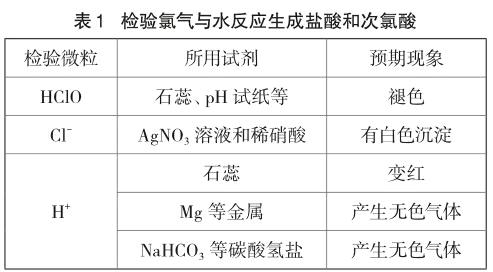

再引發探究性問題:如何設計實驗來證明上述猜測?學生經交流討論,提出多種實驗方法見表1。

學生通過分組實驗驗證了氯氣與水反應會生成鹽酸和次氯酸的假設猜想。展示一瓶呈黃綠色的氯水,為什么呈黃綠色?說明有Cl2,氯氣與水會反應為什么還會殘留有氯分子呢?可逆反應概念的提出此刻就順其自然了。既然氯水中有氯分子也有鹽酸,如何設計實驗證明氯水的漂白不是由上述兩種物質產生的呢?學生會設計出在鹽酸中滴加石蕊和干燥氯氣中加入有色紙條的實驗方案。繼續提出問題,若沒有干燥的氯氣,只有氯水和四氯化碳的情況下,又如何檢驗Cl2沒有漂白性呢?學生根據物質的分離提純中萃取的原理,會設計出用四氯化碳萃取出氯水中的Cl2,然后再將纏有有色紙條的玻璃棒深入試管中,發現插入四氯化碳層中的紙條不褪色而插入水層的紙條褪色。至此,氯氣與水反應的產物已經確定,氯氣在自來水消毒中的應用也就適時地引入了。再引導學生發現問題:為什么氯氣與水是可逆反應,氯氣沒有全部與水反應,而氯氣與堿反應卻能反應完全呢?此時可滲透平衡移動的原理,因為HClO與HCl不斷被消耗,為彌補產物損失,反應物會持續反應直至消耗完全,這也為后續氯水的變質做知識性的鋪墊。

3.2.4 數字實驗提供數據——次氯酸的不穩定性

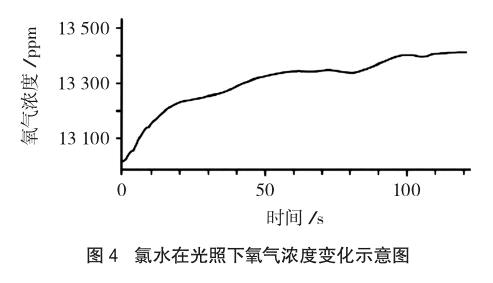

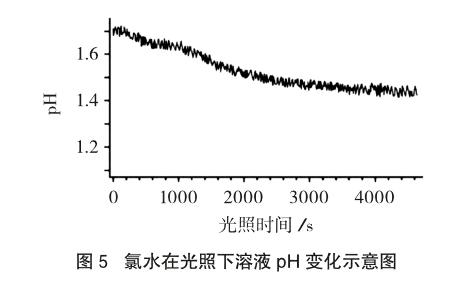

提供新制氯水與久置氯水的對比圖片。再予以說明氯分子之所以會減少是因為氯氣與水反應生成的產物鹽酸或次氯酸的含量減少,為了彌補損失,氯分子會不斷與水發生反應,從而使氯分子消耗。若用強光照射氯水,利用數字化傳感技術對氯水的pH變化、O2濃度變化進行測定。實驗數據記錄見圖4、圖5。

學生根據圖4中氧氣濃度隨時間變化關系可判斷有氧氣生成,再根據質量守恒可知HClO會分解產生O2,根據化合價升降規律可知另一產物為鹽酸(2HClO光照= O2↑+2HCl),圖5中光照后酸性增強的事實也可以佐證這個結論。此時,氯水、“84消毒液”和“漂白粉”的保存方法自然水到渠成(避光陰暗處,密封保存)。學生也理解了為什么沒有直接含有HClO的產品,要先制成次氯酸鹽。

3.2.5 氯水使滴有酚酞的NaOH溶液褪色原因探究——知識的深化

學生已經在上述教學活動中認知了氯水具有酸性和漂白性,據此設計實驗:取少量燒堿溶液滴加幾滴無色酚酞,再向其中逐滴滴加氯水,紅色最終褪去。其原因是什么?學生經討論可提出兩種猜想:猜想1是氯水中的H +與堿中的OH-中和導致褪色;猜想2是氯水的HClO分子漂白破壞了酚酞的結構導致褪色。如何設計實驗證明是哪種原因?方案1:向褪色后的溶液中滴加NaOH,若溶液變紅則說明是中和導致褪色,若不變紅則是漂白導致褪色;方案2:向褪色后的溶液中滴加酚酞,若溶液變紅則說明是HClO分子的漂白導致褪色,若不變紅則說明是中和導致褪色。最后通過實驗證明氯水的漂白是導致褪色的主要原因。當然,教師在評價時,要說明在向紅色酚酞溶液中加入氯水的過程中,必然會發生酸堿中和的過程,開始沒有漂白,是由于HC1O大部分都被堿中和成NaC1O了,當溶液的堿性明顯減弱時,加入氯水中的HC1O就可以發生漂白反應了,最終漂白的結果也包含了酸堿中和的貢獻。以避免學生產生非此即彼的孤立看問題的錯誤觀念。

4 教學反思

經過優化重組后的“氯氣和水、堿反應”的教學過程,打亂了蘇教版教材的內容編排順序,取得了良好的教學效果。在充分分析了學生前認知的基礎上,找準了知識的起點,遵循了學生的認知序,通過創設體現化學價值觀的問題情境,引起學生好奇心和學習興趣,發揮學生的主觀能動性,將知識學習、生活經驗、問題解決有機地結合起來,創造性地使用了教材,使教材內容在我們的設計中散發出它獨有的魅力。同時在教學過程優化了實驗教學,培養學生的思維能力、實驗設計能力、分析推理能力、類比分析能力,真正讓學生自主、主動參與學習的全過程,讓學生經歷了有意義的學習過程。

教材作為學習素材和工具,我們在使用教材時首先要對化學教材進行編排意圖、任務活動與學習目標等方面的分析;然后,對教材呈現的素材的內涵進行挖掘,理清其中蘊涵的化學知識,以及這些化學知識之間的聯系;接著,著重進行學生認知結構分析等;最后,綜合教材分析和學生認知結構分析,以學生最易接受的認知方式組織教學流程,或調整內容呈現順序,或改變呈現方式,或改進活動設計等,以期能更有效地引導學生構建化學知識結構,并達到教學過程的最優化和提升教師使用化學教材的水平。

參考文獻:

[1]郭君瑞.化學課堂教學內容的組織與優化策略[J].中學化學教學參考,2016,(6):8.

[2]王祖浩主編.普通高中課程標準實驗教科書·化學1(必修)(第6版)[M].南京:江蘇鳳凰教育出版社,2014:42~44.

[3]李發順.為學生找思考的梯子[J].中學化學教學參考,2015,(1~2):20.

[4]嚴宣申.化學原理選講[M].北京:北京大學出版社,2012:245.