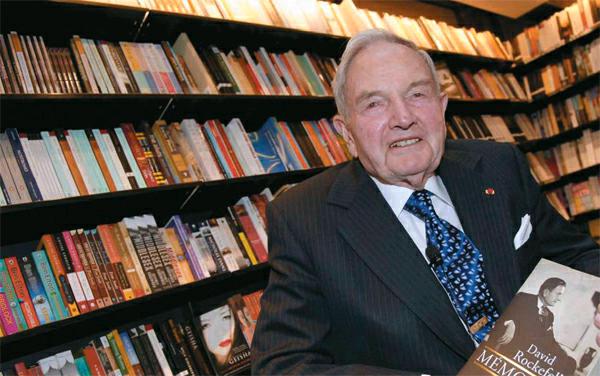

大衛·洛克菲勒:了不起的富三代

鄭佳文

大衛·洛克菲勒,洛克菲勒家族知名的銀行家和慈善家,3月20日上午因充血性心力衰竭而死于紐約州威徹斯特縣的家中,享年101歲。他不是家族中最著名的洛克菲勒,但正如《紐約時報》在訃告中所寫的評語:“對于這個日漸淡出人們視線的家族來說,他可能是最后一位在世界舞臺上給人留下深刻印象的出色人物。”

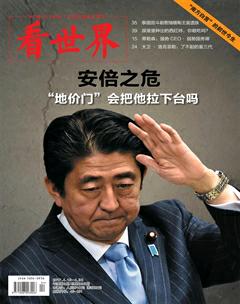

1969年,大衛·洛克菲勒出任大通曼啥頓銀行董事長,成為該行唯一的首席執行官

大通曼哈頓銀行(又稱為“大通銀行”)一直被稱為洛克菲勒銀行,盡管洛克菲勒家族擁有的該行股份從未超過5%。大衛·洛克菲勒不止是它的“管家”——作為20世紀70年代的該行董事長兼首席執行官,他讓這家銀行成為了“大衛的銀行”。然而,大衛的影響力并不局限于一家企業。在華盛頓和其他國家的首都,在紐約市政府,在藝術博物館,在許多著名大學和公立學校,這個名字都是一個不可忽略的存在。

從曼哈頓到哈佛大學

1915年6月12日,大衛出生于紐約豪門洛克菲勒家族,是小約翰·洛克菲勒五個兒子中最小的一個。他的爺爺是標準石油帝國創始人約翰·洛克菲勒,這個時代的巨人通過石油生意為家族積累了巨額財富。而作為巨大財產的繼承者,大衛的童年在輝煌和特權中度過。紐約曼哈頓知名的第五大道曾有這樣一道風景:年輕的大衛和他的哥哥玩著溜冰鞋,其后緊隨著一輛加長版的豪華轎車,隨時等待著將疲憊的小主人送回家。

不過,洛克菲勒家的孩子可能對家族的財富并不知情,這源于父親小約翰·洛克菲勒的教育方式。大衛和他的哥哥姐姐每周只能得到不到兩美元的零用錢。同時,父親還要求他們準備一個小賬本,將零用錢的使用去向登記在上面;如果使用合理,還能得到獎勵。到長大后離開曼哈頓西54街時,大衛已經擁有許多賬本。

1932年,大衛離家到哈佛大學學習經濟學,師從著名奧地利經濟學家熊彼特。在這里,他遇到了后來的美國總統約翰·肯尼迪,并與他的妹妹凱瑟琳交往。完成研究生課程后,洛克菲勒到英國倫敦政治經濟學院繼續學習一年,后來又回到芝加哥大學攻讀經濟學博士學位。畢業那年,他與大一時在舞會上邂逅的女孩瑪格麗特·麥克格蘭絲結婚。

1940年,大衛開始了人生中的第一份工作——擔任紐約市長費奧雷洛·拉哥地亞的秘書。1942年日本偷襲珍珠港后,大衛應征入伍,到北非和法國的軍事情報部門服務。直到1946年4月,他才進入家族持股的大通銀行開始職業經理人生涯,此時的大通銀行還只有9個國際分支機構。

從小職員到銀行總裁

1955年,曼哈頓銀行與大通銀行合并成全美最大的大通曼哈頓銀行。在新成立的機構中,大衛擔任副總經理的職務,主管銀行的發展部。到1961年,他已經成為大通曼哈頓銀行的總裁,并與時任該行董事長的喬治·錢皮恩一起擔任聯合總裁。

大衛提倡海外擴張的觀點與錢皮恩相左,后者認為該行的美國國內市場才是更加重要的。1969年,大衛取代錢皮恩出任大通曼哈頓銀行董事長,成為該行唯一的首席執行官。之后,他就將這家銀行的“足跡”擴展到了幾乎每塊大陸。1973年5月,大通曼哈頓銀行在蘇聯開設了一家分行,這是自1929年以來第一家在蘇聯開設分行的美國銀行。在1973年尼克松訪華、打開中美關系的大門時,大衛也在北京拜會周恩來總理。訪問結束后,大通銀行又取得了一次勝利,它成為中國銀行在紐約的代理銀行。

大衛曾說道,他的個人“外交品牌”(與各國首腦會面)對推進大通銀行的利益至關重要。“很多人都宣稱這些活動是不合適的,妨礙了我管理這家銀行的職責。”大衛在自傳中寫道,“對這種觀點我是絕對無法認同的,所謂的‘外部活動給這家銀行帶來了相當大的利益,無論從財務方面還是從全球聲望方面來說都是如此。”

到1976年,大通曼哈頓銀行的總運營利潤為1.05億美元,而該行旗下國際部門所貢獻的運營利潤已在其中占據了高達80%的比重。但是,這組數據也凸顯了大通曼哈頓銀行在美國國內業務落后于其他銀行。1974年的經濟衰退給大通曼哈頓銀行帶來了重創,當時這家銀行在低迷的不動產行業中擁有龐大的貸款組合。從1974年到1976年之間,大通曼哈頓銀行的盈利下降了36%,而它的競爭對手美國銀行、花旗集團和J.P.摩根公司的同期盈利都實現12%到31%的增長。1974年,大通曼哈頓銀行還卷入了一樁丑聞——其債券交易賬戶掩蓋了3300萬美元債券交易損失。事件發生后,大衛提拔他的“門徒”維拉·德布徹接管銀行的日常事務。到1981年,他們帶領這家銀行恢復到了完全健康的狀態。

這段插曲無法撼動大衛在國際金融界的地位。到1981年他退休時,大通曼哈頓銀行已開遍全球70個國家和地區。《福布斯》雜志統計,在大衛擔任銀行執行委員會主席兼總經理期間,該行資金從20億美元上升到資產凈值達34億美元。

從美國政治到國際事務

在紐約市,洛克菲勒家族的存在感絕不遜色于洛克菲勒中心。大衛參與紐約市政事務的時間最早可以回溯到20世紀60年代初期,當時他作為“市中心-下曼哈頓協會”的創始人及主席,曾建議該市修建一座世界貿易中心。1961年,大通曼哈頓銀行在華爾街區域建設了64層樓高的總部大樓曼哈頓廣場一號,這筆大規模投資起到了幫助這個金融區域復興的作用,并鼓勵了世界貿易中心項目的實行。

到20世紀70年代中期,也就是大通曼哈頓銀行的經營陷入困境時,大衛沒忘記同樣深陷困頓的紐約市。由于遲滯的經濟增長和不受控制的市政開支,紐約市在財政上面臨著違約風險。這時候,大衛幫助聯邦政府、紐約州政府和紐約市政府的官員與該市的商界領袖坐到了一起,制定出了一項經濟計劃,最終讓紐約市擺脫了那場危機。

美國兩名前總統卡特和尼克松曾分別邀請大衛擔任財政部長,但均被婉拒。不過,這并不影響大衛參與到美國的國際事務中去。他的父親小約翰·洛克菲勒為國際主義者,捐款推動國際聯盟及贊助創辦、營運美國外交關系協會等。受父親的全球視角所影響,大衛也參與了一些致力于改善國際關系的政策組織。1949年,34歲的他作為最年輕的理事,加入了美國外交關系協會,并于1970年成為協會主席;期間,他將協會的研究范圍從區域沖突、軍事制衡等傳統議題,擴展到環境及國際貿易等領域。1965年,他又與其他商人聯合成立了商業組織美洲國家理事會,以刺激和支持美洲經濟一體化。

2002年,大衛·洛克菲勒寫出了歷史上第一部、也是迄今唯一一部洛克菲勒家族的自傳《洛克菲勒回憶錄》

在數十年間,大衛走訪了逾100個國家,與超過200位國家領袖會面,其中包括中國總理周恩來、蘇聯領導人赫魯曉夫、古巴領導人卡斯特羅、南非總統曼德拉等等多位重量級人物。“這個國家很少有人遇到過和我一樣多的領導人,”他曾驕傲地說,“可能只有基辛格(美國前國務卿)可以匹敵。”

然而,國際主義者不一定是好的國際政治家,大衛對美國政治的影響一度備受詬病,比如他在冷戰期間推動美國對華、對蘇貿易,之后又會晤過卡斯特羅和伊拉克前領導人薩達姆。其中最受非議的,莫過于上世紀70年代末,大衛與好友基辛格勸諫時任總統卡特讓國務院接納當時已被廢黜的伊朗巴列維國王赴美治療淋巴瘤,此事激起伊朗改革派的強烈抗議,最終觸發了52名美國外交官和平民被扣留為人質的“伊朗人質危機”。

不過,在提及自己一生致力參與國際事務時,大衛依然引以為傲。“一個多世紀以來,政治領域里的兩大極端思潮抓住眾所周知的一些事件——比如我與卡斯特羅的會面——來攻擊洛克菲勒家族,聲稱我們肆無忌憚地對美國的政治和經濟機構施加影響。”他寫道,“有些人甚至認為我們加入了破壞美國最大利益的一個秘密小集團,說我們在與世界各地的其他人合謀,要建立一個更加集中的全球政治和經濟結構。如果那是對我的指控的話,那么我的確是有罪的,而且我為之感到自豪。”

從銀行家到慈善家

老洛克菲勒曾說過:“財富是上帝的,而我們只是管家。”步入老年后,大衛開始踐行祖父的哲學,投身慈善救助事業。美國媒體統計,僅在有生之年,大衛就捐贈了近20億美元。

2005年,90歲的大衛向家族兩個最著名的機構——其祖父創辦的洛克菲勒大學和母親有份贊助成立的紐約現代藝術博物館——分別捐贈了1億美元,并向母校哈佛大學和家族長期支持的殖民地威廉斯堡歷史保護區分別捐贈了100萬美元和50萬美元。2006年,大衛公開承諾,會在日后遺產中撥出2.25億美元贈予洛克菲勒兄弟基金會,這是該基金會創辦以來收過的最大筆捐贈。2010年8月,在比爾·蓋茨和“股神”沃倫·巴菲特先前聯合發起的“捐贈承諾”行動中,大衛還承諾在過世后將自己過半財產捐贈給慈善事業。2015年,為慶祝百歲生日,他向緬因州政府捐出1000畝臨近阿卡迪亞國家公園的土地,包括鄰接的溪流、步道和馬車道等。

能在人生短短數十年間廣泛地參與到美國商界政界和慈善業,大衛只能是一個工作狂。與這些榮耀同在的,是大衛對家庭生活的忽視。盡管他的私人生活極少進入公眾視野,但不難想象一個工作狂很難能成為好父親或好丈夫。他的小女兒艾琳·洛克菲勒曾在自傳中坦言,父親的忙碌給家庭和孩子的成長帶來了太大創傷。“在我們的成長中,父親總是在董事會里開會,他成天都在工作,根本沒時間陪我們。”大衛的忙碌甚至讓前后生育了6個孩子的妻子陷入嚴重抑郁的癥狀。為了拉近家族成員的距離,艾琳曾在家族每年兩次的聚會上教父母擁抱。“他們學得很吃力,”她寫道,“你知道,那時候擁抱真的還挺難為情的。”

晚年的大衛依舊無法享受天倫之樂,長壽注定他不得不面對親人相繼離世的事實:先是他的妻子以及5個兄弟姐妹一個個去世,接著是他的兒子、時年65歲的理查德·洛克菲勒去年6月駕駛一架小型飛機時墜機身亡。“我相信,物質很大程度上可以讓人過得快樂。”他接受《福布斯》雜志訪問時感嘆,“但如果你沒有好友和重要的親人,生活會非常空虛和難過,那時物質也不重要了。”

不過,私人生活缺席并不足以讓大衛懷疑人生。2002年,時年87歲的大衛違背祖父“洛克菲勒家族的人不出自傳”的遺訓,寫出了歷史上第一部、也是迄今唯一一部洛克菲勒家族的自傳《洛克菲勒回憶錄》,出書的理由是“我只是想到我的人生相當有趣而已”。對于家庭出身對人生成就的影響,大衛認為洛克菲勒這個姓氏“從來不是一個障礙”。“我知道有時候我因為這個姓氏而受到不同對待。”他說,“毫無疑問,父母的財務資源是一個巨大的優勢,但我也學會了克制而謹慎地使用它的影響力。”