中國城鄉貧困變動:2004—2012

王美昌 高云虹

摘要

本文基于2004—2012年中國綜合社會調查數據,根據家庭人均年收入2 300元的國家貧困標準線和 “1天1.5美元”的亞洲貧困標準線,使用FGT指數和脫貧時間兩種貧困指數評估了我國城鄉貧困整體變動趨勢,并從城鄉和地區、個體和家庭特征層面分解貧困人口構成;也考察了貧困變動的增長效應和收入分配效應;最后定量地分析收入增長的影響因素。結果表明,根據兩種貧困標準線,兩種貧困指數測度結果一致反映我國貧困人口規模顯著減少;按國家貧困標準線,我國城鄉貧困發生率下降了8.8%,但到2012年的依然高達8.6%,農村貧困人口平均脫貧時間為5.4年,而相對貧困發生率有所上升。不同地區的貧困變動差異較大,西部地區和中部地區貧困發生率依然高于全國平均水平3.41個百分點和0.22個百分點,貧困強度和貧困深度現象都還較為嚴重;東部地區的減貧效應十分明顯,但貧困人口內部收入差距拉大問題較為突出。經濟增長的脫貧效應較為顯著,但增長的親貧性有待提高;城鄉、地區和貧困人口內部居民收入差距逐漸拉大,并成為反貧困的嚴重障礙。外出非農工作經歷、性別差異和教育程度是影響收入增長的關鍵因素。基于此,本文建議反貧政策應瞄準西部地區的教育程度和健康水平較低、家庭規模較大的農村居民,尤其是女性戶主家庭,也應加強養老保險、社會幫扶和人力資本投資,形成改善收入分配為重點的社會保障性扶貧政策體系;中部地區可以借助鄰近東部地區的地理優勢,通過承接產業轉移持續實施“開發式扶貧”政策體系;同時,也可將扶貧標準線提高為每人“1天1.5美元”的亞洲貧困線。

關鍵詞貧困指數;貧困分解;CGSS;經濟增長;收入分配

中圖分類號F061.3

文獻標識碼A文章編號1002-2104(2017)04-0049-09doi:10.12062/cpre.20170301

準確評估貧困變動對制定和實施扶貧政策十分重要[1]。由于我國人口眾多,對貧困發生率一個細小的低估都將使得大量的城鄉居民誤歸為非貧困群體,最終影響扶貧政策的制定及其效果評估[2]。另一方面,研究貧困狀況變動的深層次原因,綜合判斷貧困人口的地區分布和家庭特征等問題,有助于明確扶貧工作的重點任務和政策傾斜方向。然而,學者和政府對貧困規模的認識較不一致。如1995年國家統計局公布和一些學者[3]研究的農村貧困率分別為7.1%和8%—28%;按“1天1美元”貧困標準線,世界銀行和國家統計局估計2004年我國農村貧困人口分別為1億和2 610萬。如此顯著的差異也引起了相關學者使用CHNS和CHIP調查數據對我國農村貧困發生率進一步估計,估計結果均明顯高于政府部門發布的統計結果,并認為政府可能“有意”低估貧困規模或者存在抽樣偏誤[2,4-5]。然而,由于CHNS和CHIP數據的地理覆蓋范圍有限,或時間樣本較短,難以將政府和學術機構的研究結果進行對比[1]。此外,上述文獻在貧困指數選擇方面存在一定的缺陷,即往往僅僅選擇貧困人口和貧困發生率這兩個指標。這種做法從三個方面都有待改進[6]:從指標的公理性來講,兩種指標都不能滿足轉移性公理;從指標的功能性來講,兩種指標都只從單一層面刻畫貧困狀況,不能反映貧困人口內部的收入分配狀況;從指標的解釋力來講,兩種指標都缺乏直觀的政策含義。事實上,我國的貧困狀況及其影響因素十分復雜,且不同階段、不同地區差異性較大,配合使用其他貧困指數,既可得到具有直觀政策含義的評估結果,也可相互對照進行穩健性檢驗[2,7]。

在貧困變動成因方面,基于我國經濟增長和收入差距擴大并存的基本特征,現有的文獻遵循“經濟增長-收入差距-貧困變動”三角分析框架,討論不同時點上經濟增長和收入差距對貧困變動的相對貢獻,其結論也較為一致,即經濟增長是我國農村快速大規模減貧的主因,收入差距拉大阻礙了經濟增長的減貧作用[8-12]。盡管這不是新問題也有較為一致的結論,但這些研究主要針對我國2007年前的情況進行分析,而2007年之后我國減貧效應明顯減緩,不斷擴大的收入差距和降速的經濟增長對減貧的影響是否有新變化?目前少有文獻關注。此外,也少有學者借助該框架研究不同貧困標準線下經濟增長和收入分配的減貧效應的差異,而這種差異又能夠反映經濟增長的包容性。從現實講,我國貧困狀況在城鄉和地區之間、不同時期具有不同的表現,難以用一條貧困線標準線和一種指標刻畫這種狀況。

總而言之,盡管上述文獻對我國城鄉貧困變動做了詳細的評估和分析,能夠使我們整體上把握我國貧困狀況的變化趨勢。但在當前的貧困變動問題研究中,諸多更加值得關注的問題卻鮮有文獻關注。例如,貧困人口主要集中西部地區嗎?各省的貧困人口規模是多少?各地區之間和區域內部貧困狀況存在什么樣的差異?到2020年實現全面消除絕對收入貧困需要什么樣的增長速度和收入分配條件?不同地區的貧困人口又具有哪些個體和家庭特征?等等。當前新一輪扶貧工作中,實現精準扶貧需要我們更加深入的研究這些問題。為此,本文借助中國綜合社會調查中心(CGSS)10年間(2004—2013)8輪大范圍(24個省、市、區)的抽樣調查數據,考察近10年來我國貧困變動的整體趨勢及其成因。也源于該數據包括了非常詳細的個體和家庭特征變量,如戶籍、收入、年齡、性別、工作經歷、教育、健康、保險、職業、家庭規模和家庭子女數等,本文也將貧困變動按地區、個體和家庭特征進行詳細地分解,以期識別致使家庭陷入貧困的微觀因素,展示出較為完整詳細的我國貧困變動的輪廓圖。

1.2貧困線

貧困線是貧困識別與規模評估問題的起點,貧困線的設置對貧困測度研究十分關鍵。在已有研究中,學者們設置的貧困線也不盡相同,尤其是城市貧困線缺乏統一的國家標準[14]。為此,本文選擇三條貧困標準線。第一條貧困線為2011年的2 300元。主要在于我國近期減貧目標是以2 300元貧困線為標準,且該貧困線基本與世界銀行“1天1美元”的標準等同。由于第一條貧困線往往被認為較低,不適用于我國[15-16],因此第二條貧困線選擇亞洲開發銀行設定的“1天1.5美元”的亞洲貧困線。第三條貧困線為相對貧困標準線,使用收入比例法,即以各年份中位收入的50%。并對第一條和第二條貧困線調整為以2004年基期的不變價格實際收入貧困線。為表述方便,在下文中把第一條、第二條和第三條貧困標準線分別簡稱為低標準、高標準和相對貧困線。

1.3數據說明

中國綜合社會調查(CGSS)是于中國人民大學中國調查與數據中心執行的全國性、綜合性和連續性的學術調查項目。該項目全面系統地收集了社會、家庭和個人多層次數據,可以詳細研究城鄉居民的教育、就業、生活和貧困等問題。本文使用了該項目2005—2013年7次抽樣調查數據,刪除了收入等重要變量缺失或且拒絕回答的樣本,并將收入調整為以2004年為基期的不變價格收入。

2實證結果

2.1城鄉貧困的變化趨勢:全國總體與區域差異

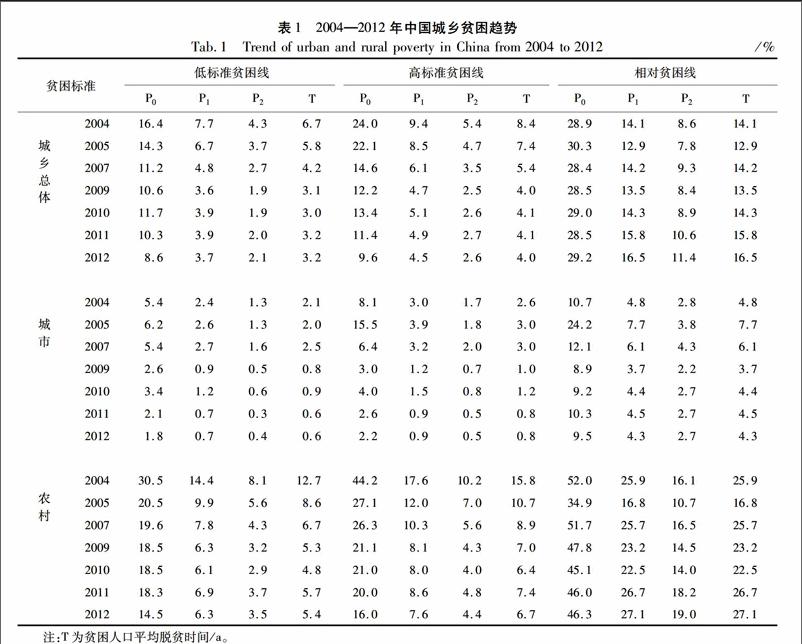

從全國層面來看,①我國城鄉絕對貧困人口規模顯著減少,2007年后減貧速度明顯減緩,貧困狀況依然嚴峻。表1顯示,無論按何種貧困標準線,2004—2012年我國城鄉總體、城市和農村貧困發生下降幅度都十分顯著,但2007年后則較為下降趨勢趨于平緩。如按低標準貧困線,城鄉總體和農村的貧困發生率2004—2007年分別下降了5.2%和10.9%,而2007—2012年則僅下降了2.6%和2.1%,使得兩者依然高達8.6%和14.5%。更為嚴峻的是,若按相對貧困標準線,兩者則呈現波動上升趨勢,升至2012年的29.2%和46.3%,可以說,我國城鄉相對貧困問題越發嚴重。此外,與沈揚揚[11]使用《中國農村住戶調查年鑒》數據研究相比,按低標準貧困線,本文得到2009年的農村發生率要高出13.35個百分點。②3種FGT貧困指數變化較為一致顯示,貧困人口的收入分配結構卻有所惡化,在收入分布的低收入一端較為集中,我國扶貧效果評估對貧困線選擇較為敏感。從表1第4列到第8列再到第12列,P1指數隨著貧困標準線的提高而增大;同樣,P2指數也具有相同的表現,也就是說,不同貧困線會顯著影響貧困的強度和深度。這與萬廣華等[1]和沈揚揚等[11]的結論較為一致。③我國絕對貧困人口平均脫貧時間顯著縮短,但按相對貧困線標準的貧困人口平均脫貧時間卻呈波動增長。表1顯示第6和第10列顯示,按高、低兩種貧困線標準,2004—2012年貧困人口平均脫貧時間下降了一倍以上。如按高標準貧困線,城鄉總體和農村貧困人口到2012年平均脫貧時間分別為4.0年和6.7年。也就是說,未來如能保持目前的收入增長速度,按高低兩種標準貧困線我國都可以在2019年實現全面消除絕對貧困的目標。然而,按相對貧困線計算則2004—2012年脫貧時間見則分別從13.2年上升到17.5年和從24.5年上升到29.1年。從表2最后一列可以看出,這種上升的趨勢發生在2007年后。

從區域層面來看,①無論是采用哪種貧困標準線,

西部、中部、東北和東部地區(以下簡稱四個地區)東部地區包括北京、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建和廣東,中部地區包括河北、河南、江西、湖北、安徽、山西、湖南和陜西,西部地區包括四川、新疆、云南、貴州、甘肅、廣西、內蒙古、海南和重慶,東北地區包括吉林、黑龍江和遼寧。

貧困發生率依次降低,不同地區的反貧效果差異較大。如按低標準貧困線,四個地區2012年的城鄉總體貧困發生率分別為12.01%、9.05%、8.83%和2.94%,樣本期內分別下降了46.30%、54.73%、48.84%和70.03%。由此可見,西部地區和中部地區的貧困狀況依然十分嚴峻,因此,當前的扶貧政策應該更加傾向于這些地區的貧困人口。②盡管東部地區貧困規模相對較小,但其貧困人口收入結構改善程度較低,呈現減貧效應幅度與收入結構改善程度并不一致特征。具體地,按低標準貧困線,東部地區的P1和P2指數在樣本期內僅分別下降了2.13%和1.11%,而同期下降最快的中部地區則減少了6.31%和3.63%。此外,若按相對貧困標準線,東部地區多數省份的三種相對貧困的FGT指數呈上升趨勢。因此,這進一步說明,制定扶貧政策需要對區域之間、區域內部區別對待,如西部地區重點在于減少絕對收入貧困,而東部地區側重于相對貧困問題。

從重點省份來看,2004—2012年河南、江西、吉林、四川和陜西五省的三種FGT指數一致快速減小,減貧效應較高,但北京、天津和上海的貧困程度和貧困深度指數上漲,收入結構趨于惡化。按高標準貧困線,當前的云南(20.7%)、重慶(19.3%)、廣西(19.3%)、安徽(19.2%)和海南(17.5%)作為貧困發生率最高的五個地區,扶貧攻堅任務十分艱巨,需要得到更多的政策支持。概括而言,我國城鄉絕對貧困人口數量快速減少,相對貧困人口規模有所上升;城鄉和區域、絕對與相對貧困程度及其變化較不一致,城市絕對貧困人口規模較小,相對貧困規模較大而農村地區絕對和相對貧困人口規模都較大;西部地區貧困現象相對嚴重,中部地區脫貧效應最大、脫貧速度最快,東部地區貧困人口收入結構矛盾較為突出;我國貧困發生率變化對貧困線變動比較敏感,貧困人口收入分布較為集中于貧困線附近。

2.2城鄉貧困變動的特征分解:個體特征與家庭狀況

按戶主和家庭特征細致分解貧困發生率可以從微觀層面認識貧困變動的影響因素,為我們掌握當前貧困人口的構成提供參考,也有助于識別哪些人群和家庭的脫貧需求更加急切。為此,本文從家庭規模、家庭孩子數、教育、年齡、性別、工作經歷和保險狀況等方面分解貧困變動,具體結果見表2。

教育程度是貧困形成的重要影響因素之一。一般而言,教育程度越低越容易陷入貧困狀態。本文以戶主初等(包括文盲、私塾、小學和初中水平)、中等(普通高中、職業高中、中專和技校)和高等(大學專科、大學本科及研究生)三種文化教育程度等級分解貧困變動。從靜態上看,按低標準貧困線,2012年初等、中等和高等三個層次教育水平家庭的貧困發生率為12.7%、1.8%和0.5%,反映了受教育程度越高,貧困發生率越低,貧困規模和貧困范圍越小。其它年份也具有相同的結果。按高標準貧困線,各教育層次人口比重基本不變,但貧困發生率和貧困人口比重均有所增加,其中變化最大的初等教育水平家庭貧困發生率增加了1.4%,反映了教育水平較低的群體對貧困線標準的變化更為敏感。從動態上看,無論是哪種貧困標準線,貧困發生率比重在三種受教育程度層次中是唯一提高的,反映了該層次人群并未如中高等教育人群一樣享受同樣的收入增長;值得注意的是,高等教育陷入貧困的人口比重也增加了5.9%。

從健康狀況與貧困變動來看,健康狀況越好陷入貧困困境的可能性越低,因不健康狀況成為貧困的人口比重顯著增加,健康問題是導致貧困現象的重要原因。2004年處于不健康狀態戶主中,按低標準貧困線,貧困發生率為22.9%;按高標準貧困線,貧困發生率上升到37.9%。兩者比健康狀態戶主的貧困發生率分別高達17.4%和181%。到2012年,三種健康狀態人群貧困發生率都下降了,按高標準貧困線,下降幅度更加顯著,其中,健康狀態人群最為明顯,下降幅度為144%。貧困狀態隨著健康狀態變差而遞增的趨勢并未發生改變。值得關注的是,無論是按哪種貧困標準線,處于健康狀態人群的貧困發生率比重和貧困人口比重都有所上升。

從家庭規模和貧困變動來看,家庭規模越大陷入貧困可能性越強,貧困人群主要分布在4—6人的家庭中,家庭規模越小減貧效應越小。2004年按低標準貧困線,家庭規模小于3人和4—6人貧困發生率分別為105%和221%,當規模大于7人時,則增加到261%;按高標準貧困線,則分別增加52%、100%和97%。羅楚亮[17]對2007和2008兩年家庭追蹤調查數據分析也發現,家庭規模擴大陷入貧困狀態的可能性會升高,但本文發現家庭規模較大的貧困發生率對貧困線標準更為敏感,表明新增家庭成員致使家庭人均收入分布更加集中于低貧困線附近。到2012年,無論按哪種貧困線標準,三種家庭規模類別的貧困發生率都下降了,家庭規模最小下降幅度最小;4—6人家庭規模類的貧困發生率和貧困人口比重下降最為明顯。

從子女數與貧困變動來看,無子女是家庭陷入貧困的重要原因,有無子女呈現明顯的差異特征。無論按哪種貧困標準,無子女戶主的貧困發生率都是最高的,其中2007年達189%,到2012年依然高達127%,并且貧困人口比重增加了253%;而子女數在1、2和大于3個情況的貧困發生率則為50%、74%和22%。

從工作經歷與貧困變動來看,非農工作經歷非常有助于農戶脫離貧困。按低標準貧困線,2007年貧困發生率最高的是“目前務農,沒有過非農工作”的戶主,高達359%,此外“目前務農,曾經有過非農工作”和“從未有過工作”的戶主貧困發生率分別為273%和200%,而“目前從事非農工作”和“目前沒有工作,曾經有過非農工作“的戶主貧困發生率僅為14%和40%,可以看出,非農工作經歷對減貧十分重要。到2012年,“目前沒有工作,而且只務過農”戶主成為貧困發生率最高的群體,高達391%,較2004年上升了148%;不管是否有過非農工作,“目前務農”的戶主貧困發生率都下降了,尤其是“曾經有過非農工作”經歷的戶主,進一步地從貧困變動也說明,農民外出從事非農工作的經歷有助于減貧,但這種減貧效應隨著貧困標準的提高而下降,外出務工的減貧效應在逐漸下將,羅楚亮等[17]認為這源于外出行為對不同收入組人群具有不同的收入增長效應,在高標準貧困線下,“找到一份好工作”才能顯著地降低貧困發生率。但我們發現過去的非農工作經歷也有助于減緩回鄉務農農民的貧困狀態,“有非農工作經歷,目前務農”的貧困發生率顯著高于“曾經務農、目前從事非農工作”農民群體的貧困發生率,表明一方面要創造更好的條件讓廣大農民從事非農工作,尤其是“有一份好的工作”,但更重要的是保護他們長期具有一份非農工作,且能夠成為城市市民。

從醫療和社會保險與貧困變動來看,養老保險的減貧效應要高于醫療保險,是否參加醫療保險戶主間的貧困發生率差異不大。按低標準貧困線,2009年參加了醫療和社會保險戶主貧困發生率為109%和86%,到2012則變動為87%和48%,分別下降了22%和38%。盡管是否參加過醫療保險對貧困發生率影響較小,但貧困人口群體還是主要為沒有醫療保險者。然而,參加養老保險的反貧效應就較為明顯,2012年參加了該保險的貧困發生率僅為48%,是沒有參加的一半。但是農村地區醫療和

養老保險的反貧效應明顯低于城市地區,這可能新型農村醫療合作和養老保險金額較少所致。

2.3城鄉貧困變動的成因分解:增長效應與分配效應

圖1住戶實際收入增長率曲線,描述了不同時期經濟增長對不同人群的惠及性。從中可以看出,2004—2012年城鄉總體、城市和農村大部分收入階層的收入增長都保持高速增長,僅收入水平低于10%的人群的收入增長率小于10%,但不同收入群體的收入增長并不均勻,最貧困人口群體的收入增長較低,低收入群體的收入增長速度低于高收入群體的收入增長速度。也就是說,中低收入階層從中獲得惠及性不及高收入階層,增長的親貧性和包容性不強。此外,城鄉之間及各自內部居民收入差距逐漸拉大,造成貧困人口相對收入持續下降。

具體地:①從城鄉總體來看,收入兩端階層的收入增長曲線向升,而收入水平排列在30%—90%人群的收入增長率較為平穩地保持在10%左右,反映了從高、中等和低收入三階層獲得增長惠及性是遞減的,尤其是極端低(高)收入階層的收入增長相對較慢(快),拉大了收入差距,進而擴大相對貧困規模。②從城市來看,收入水平排列在10%—90%人群的收入增長率曲線平穩向下,說明城市經濟增長具有一定的親貧性但并不明顯,而收入階層兩端也存在與城鄉總體具有相同特征。③從農村地區來看,各階層收入增長率差異較大、分化嚴重,整體上高于城市地區,增長率曲線呈明顯的上升趨勢。

為什么不同地區和不同階段減貧進程出現不平衡發展?上述各階層的收入增長和收入分配變化對城鄉貧困變動起著怎樣的作用?為此,本文借助“經濟增長-收入差距-貧困變動”三角分析框架進行詳細考察,詳細結果見表3,從表中可以得到如下三個基本結論:

第一,我國貧困發生率大幅度下降主要源于快速的收入增長,但不斷惡化的收入分配部分抵消了收入增長的減貧效應,而收入增長與收入分配共同作用的反貧效應還不明顯。按高低兩種貧困標準線,2004—2012年收入增長使我國城鄉貧困發生率分別下降了18.64%和12.10%,而收入分配惡化狀況使貧困發生率上升了052%和476%,且2007年后這種影響更加顯著,這一結論與沈揚揚[8]發現2007年以前這種影響較小不同,即農村內部收入差距擴大對貧困影響力度更強。

第二,高標準貧困線下,收入增長效應具有更好的作用表現,城鄉、城市和農村三者的增長效應分別比低標準貧困線高出654%、241%和1215%,對貧困深度較深的人群而言,分配效應的不利影響更為突出,表明貧困標準的提高將增強收入增長和收入分配對貧困指數的影響,但作用方向并不一致。同時,從低標準到高標準貧困線,增長效應的變化明顯大于分配效應的變化,這與沈揚揚等[11]的結論一致,但萬廣華等[1]則認為在不同貧困線下經濟增長和收入分配對貧困指數影響的相對程度并不敏感。這就意味著經濟增長惠及性主要集中于“相對富裕”的貧困人口,最貧困人群難以通過經濟增長逃離貧困狀態。

第三,按相對貧困線,城鄉和城市分配效應顯著為正,系數值分別高達31.17%、30.70%和31.84%,其拉升貧困率的作用明顯高于收入增長的反貧效應。總之,收入增長在城鄉間都導致貧困程度下降,但最貧困人群收入始終固化在最低收入區間,收入分配惡化已成為貧困減緩的阻礙因素,尤其是對貧困程度較高的群體更加突出,收入差距越大,低收入群體獲得的增長惠及性越低,究其原因,主要在于政府扶貧過程中的“劫貧濟富”分配資源行為[11,16],也因為開發式扶貧難以惠及到最貧困人口群體。因此,未來攻堅脫貧更應重視這些最低收入群體,縮小貧困人口內部的“相對差別”。

2.4收入增長的影響因素

前已述及,收入增長是我國快速減貧的主要力量。為此,本文進一步從城市和農村兩地區詳細地討論收入增長與個體和家庭特征之間的關系,即估計住戶實際收入與戶主年齡、戶主年齡平方、性別、健康狀況、教育程度、養老保險、醫療保險、家庭規模、家庭規模平方、子女數和工作經歷之間的關系系數,并引入地區固定效應控制地區差異的影響。

從家庭特征與住戶實際收入來看,表4顯示,家庭規模對實際收入影響系數顯著為正,農村和城市的彈性系數分別為0.18和0.08,說明家庭規模促進城鄉居民收入增長的邊際作用存在差異;家庭規模平方的系數顯著為負,結合來看,家庭規模這一因素對于戶主收入增長的影響存在倒U型曲線關系。前文一項重要結果在于,1和2個子女數家庭貧困發生率明顯高于3個的,但從子女數與住戶實際收入來看,我們應該更加審慎地對待前文分析結果。因為城市居民家庭子女數與住戶實際收入呈現顯著的正相關,而農村則為負數。換而言之,城市子女的增加對家庭經濟收入具有邊際貢獻,而農村地區子女的增加卻成為家庭負擔。

從個體特征與人均實際收入來看,戶主年齡因素反映了家庭的生命周期,也暗含了戶主工作經驗、社會資本等,由表4可知,該變量也表現出倒U型和城鄉異質性特征,農村地區的系數絕對值明顯大于城市,這在于農戶人力資本較低縮短了生命周期。性別特征系數顯示,城市和農村地區女性實際收入都顯著低于男性,尤其是在農村地區系數高達0.493,這說明我國城市和農村地區都存在性別收入差異現象,在農村居民中更為嚴重,從而使得農村女性戶主家庭更加傾向于陷入貧困狀態。健康狀況越良好,實際收入越高,且農村地區健康回報率明顯高于城市地區。我們也發現,無論城市還是農村地區,教育程度對實際收入起著顯著的正向作用,并且程度越高回報率越高,但城市地區的回報率更高。這種差異性回報率將消弱農村家庭對人力資本的投資,進而成為致貧的重要原因。以參加了醫療和社會保險戶主作為參照組,沒有參加和不適用兩種情況戶主的回歸系數顯著為負,結果說明,保險對于戶主實際收入具有重要的保障功能,城鄉之間并無明顯的差異,但養老保險的作用更為明顯。與從事非農工作的戶主相比,當前從事務農工作和無工作者的實際收入都顯著下降,通過“目前務農,曾經有過非農工作”與“目前務農,沒有過非農工作”、“目前沒有工作,而且只務過農”與“目前沒有工作,曾經有過非農工作”對比分析,一個重要的發現就是,非農工作經歷對于提高農村居民收入具有非常顯著的正向作用。最后,除城市層面中的廣西、河北、黑龍江、云南、四川、湖北和農村層面的重慶、廣西、貴州、河北、河南、四川和云南外,其他省份地區固定效應系數均為正,說明住戶收入水平在省際之間逐漸擴大。

3結論與政策建議

準確評價和理解貧困變動以及經濟增長和收入分配對貧困變動的影響,詳細考察當前我國貧困人口的地區分布、個體和家庭特征,對制定和實施精確扶貧政策十分重要。介于貧困水平的評估往往受到貧困線和貧困指標選擇的影響,本文基于CGSS微觀入戶調查數據,選擇三種貧困線,利用四種貧困指標,從全國整體、城鄉與區域、個體和家庭特征多層次多角度評估貧困變動,也分解了貧困變動的收入增長效應、收入分配效應和交叉效應,還深入地考察了影響居民收入的微觀影響因素,得到以下基本結論:

第一,總體而言,2007年后我國貧困減少幅度明顯下降,這種下降與收入增長存在較大的關系;絕對和相對貧困狀況依然較為嚴重,以13億人口計算,按每人每年2300元貧困線,2012年我國城鄉仍有約1.12億人存于貧困狀態,高于當前政府認定的7千多萬。因此,新一輪扶貧工作中首先認識到我國的扶貧任務依然十分艱巨,甚至要高于當前的一些判斷。在保持當前的收入增長速度和不再惡化收入分配狀況下,按當前國家扶貧標準線,到2019年可以實現全面消除貧困的目標。因此,在實際扶貧工作中,各級政府部門一方面不能盲目地追求脫貧速度、層層加碼考核脫貧任務,另一方面也可以適當提高扶貧標準,并加強重視相對貧困問題,尤其是貧困人口內部收入差距擴大問題。

第二,當前我國西部、中部和東北地區貧困發生率依然較高,其中,云南、安徽、重慶、廣西和海南等5省貧困現象最為嚴重;東部地區貧困人口收入分配狀況未能得到改善,特別是北京、天津和上海的貧困程度和貧困深度指數上漲。因此,西部地區由于內生發展動力相對弱、貧困人口規模最大,需要中央政府強力支持;中部和東北部地區自然地理條件相對較好,也具有承接東部產業轉移的區位優勢,且收入分配阻礙減貧的作用也不顯著,可以繼續實施開發式扶貧,抓住承接產業轉移的機遇為貧困人口創造更多的就業機會,實現“有就業的增長”;東部地區經濟增長的減貧作用力度逐漸減小,而不斷惡化的收入分配對減貧阻礙作用日益顯現,且現存的貧困人口主要是最低貧困人口,難以獲得經濟增長的惠及性,應更加注重收入再分配、突出社會保障扶貧,讓其分享經濟發展的成果。

第三,教育程度越高、健康狀況越好、家庭規模越小,陷入貧困困境可能性越低,生養子女、非農工作經歷和養老保險非常有助于貧困人口脫貧。換言之,加大普及基礎和技能教育、提高醫療和養老保障是減輕貧困的重要手段。尤其是,應幫助貧困人群獲得非農工作,對于其提高勞動收入和提升綜合發展能力都較為明顯的作用。另外,針對目前養老保險脫貧效應潛力較大,因此可以適當提高貧困人群的國家養老保險資助金額。

第四,2004—2012年貧困變動的收入增長效應是主要原因,但增長的親貧性仍然有待提高,住戶收入差距逐漸拉大,致使收入分配效應成為反貧困的主要阻礙;居民勞動回報在行業、地區和性別之間的存在顯著的差異。因此,需要更強調減少對農民和女性的各種歧視,消除性別工資差異,提高農村地區教育和健康等人力資本投資的回報率,形成改善收入分配為重點的社會障性扶貧政策體系。

(編輯:田紅)

參考文獻(References)

[1]萬廣華,張茵. 收入增長與不平等對我國貧困的影響[J].經濟研究,2006(6):112-123.[WAN Guanghua, ZHANG Yin. The impacts of growth and inequality on poverty dynamics in China[J]. Economic research journal, 2006(6): 112-123.]

[2]ZHANG C, XU Q, ZHOU X, et al. Are poverty rates underestimated in China? new evidence from four recent surveys[J]. China economic review, 2014,31: 410-425.

[3]洪興建,高鴻楨. 反貧困效果的模型分解法及中國農村反貧困的實證分析[J].統計研究,2005(3): 40-44. [HONG Xingjian, GAO Hongzheng. Decomposed model of antipoverty and the evidence in China[J]. Statistical research, 2005(3): 40-44.]

[4]GUSTAFSSON B, YUE X. Rural peoples perception of income adequacy in China[J]. China agricultural economic review, 2012,4(3): 264-280.

[5]CHEN S, RAVALLION M. More relativelypoor people in a less absolutelypoor world[J]. Review of income and wealth, 2013, 59(1): 1-8.

[6]張全紅,張建華. 中國農村貧困變動: 1981—2005[J].統計研究,2010(2): 28-35. [ZHANG Quanhong,ZHANG Jianhua. The dynamics of Chinas ruralpoverty:1981-2005[J]. Statistical research, 2010(2): 28-35.]

[7]S,EKER S D, JENKINS S P. Poverty trends in Turkey[J]. The journal of economic inequality, 2015,13(3): 401-424.

[8]SHUJIE Y, ZHANG Z, HANMER L. Growing inequality and poverty in China[J]. China economic review, 2004,15(2): 145-163.

[9]ZHANG Y, WAN G. The impact of growth and inequality on rural poverty in China[J]. Journal of comparative economics, 2006, 34(4): 694-712.

[10]朱農,駱許蓓. 收入增長、不平等和貧困——中國健康與營養調查數據分析[J].中國人口科學,2008 (2): 12-23. [ZHU Nong, LUO Xubei. Income increases, inequality and poverty reduction: a case study of eight provinces in China [J]. Chinese journal of population science, 2008 (2): 12-23.]

[11]沈揚揚.收入增長與不平等對農村貧困的影響[J].數量經濟技術經濟研究,2012(8):19-34. [SHEN Yangyang . The impact of growth and inequality on rural poverty in China[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2012(8):19-34.]

[12]羅楚亮, 經濟增長,收入差距與農村貧困[J].經濟研究,2012(2):15-27. [LUO Chuliang. Economic growth,inequality and poverty in rural China[J]. Economic research journal, 2012(2):15-27.]

[13]DATT G, RAVALLION M. Growth and redistribution components of changes in poverty measures: a decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s[J]. Journal of development economics, 1992, 38(2): 275-295.

[14]INCHAUSTE G, AZEVEDO J P, ESSAMANSSAH B, et al. Understanding changes in poverty[M]. World Bank Publications, 2014.

[15]顧昕. 貧困度量的國際探索和中國貧困線的設定[J].天津社會科學,2011(1):56-62.[GU Xin. The international exploration of poverty measurement and the choice of the poverty line in China[J]. Tianjin social sciences, 2011(1):56-62.]

[16]陳宗勝,沈揚揚,周云波. 中國農村貧困狀況的絕對和相對變動——兼論相對貧困線的設定[J].管理世界,2013(1): 67-77. [CHEN Zongsheng, SHEN Yangyang,ZHOU Yunbo. On the absolute and relative changes in the poverty in Chinas villages and on the setting of the relative poverty line[J]. Management world, 2013(1): 67-77.]

[17]岳希明,羅楚亮. 農村勞動力外出打工與緩解貧困[J].世界經濟,2010(11):84-98. [YUE Ximing, LUO Chuliang. Rural workers and aleviate poverty [J]. The journal of world economy, 2010(11):84-98.]

Poverty change in China:during the period of 2004-2012

WANG Meichang1GAO Yunhong2

(1.School of Economics & Management, Southeast University, Nanjing Jiangsu 211189, China; 2.The Research Center of Gansu Business Development, Lanzhou University of Finance and Economics, Lanzhou Gansu 730101, China)

AbstractWith Chinas national poverty line and Asians poverty line, this paper evaluated urban and rural poverty change in China from 2004 to 2012 based on the CGSS data. It decomposed the poverty change on the urban and rural areas and family characteristics perspective. It investigated the role of income growth and income distribution on the poverty change. Besides, this paper analyzed the influence factors of income with the econometric models. The results showed that: the absolute poverty decreased rapidly, however the relative poverty population increased. The poverty change was very different in eastern provinces and western provinces in China, the poverty rate was higher than the national average level about 3.41% and 0.22% in western region and middle region in China, respectively; as for the eastern region, it had less poverty population, but the income gap between poverty people became more and more serious. Although the impact of economic growth on reducing poverty was strong, we should focus on the obstacle of poverty reduction that was the income gap between urban and rural people. Lastly we found that

nonagricultural work experience in urban area,gender difference and education level were

the key factors to affect income. In a word, we suggest that the policies of antipoverty should aim at the rural people with less education level and with larger family size,especially femal rural households in western region in China, and turn the antipoverty policy to the social securityoriented aspect; for the central region, we should keep the developmentoriented poverty alleviation policy. At last, we suggest that the national poverty line should be up to the ‘US$ 1.5 for each people each day.

Key wordsPoverty Index; Poverty Decomposition; CGSS; Economic Growth; Income Distribution