中國FDI環境效應的再檢驗

鄭強 冉光和 鄧睿 谷繼建

摘要改革開放以來,外商直接投資(FDI)的涌入為中國經濟發展注入了新活力,并成為中國經濟高速增長的重要引擎之一。然而,隨著康菲石油渤海漏油事故、江蘇啟東王子造紙排污和阿瑪尼污染投訴等涉外污染事件報道頻出,學術界對于FDI涌入可能帶來的負面環境效應表現出一定擔憂。現有文獻多聚焦于整體層面的FDI環境效應檢驗,而對其區域差異及原因產生機制的系統探究并不多見。為此,本文從理論判斷和命題推演出發,利用2003—2014年中國省際面板數據,以改進熵值法擬合環境污染綜合指數,并構建普通面板模型,實證檢驗了FDI流入對中國環境污染的影響及其區域差異。結果表明,總體而言,“污染光環”假說在中國基本成立,即FDI流入在一定程度上改善了中國環境質量,但不同地區FDI的環境效應有所不同,其主要表現為沿海和內陸地區FDI具有顯著的“污染光環”效應,且前者強于后者,而沿邊地區FDI具有不明顯的“污染天堂”效應。在此基礎上,構造面板門檻模型,進一步系統考察了FDI對中國環境污染影響的4種主要吸收能力因素的門檻效應。門檻回歸結果表明,FDI對中國環境污染的影響顯著存在基于經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展水平的雙門檻效應。經濟發展、人力資本和金融發展水平越高,FDI的“污染光環”效應越明顯,而適度的環境規制才更有利于FDI環境技術溢出的發揮。基于此,本文建議應進一步全方位地提高對外開放水平,一如既往地積極引進并監督FDI;同時地方政府也需認清地區發展的不平衡性,進而采取差異化的引資政策。

關鍵詞環境污染;外商直接投資;地區差異;門檻回歸

中圖分類號F205文獻標識碼A文章編號1002-2104(2017)04-0078-09doi:10.12062/cpre.20170323

隨著2001年中國加入WTO以來,中國外商直接投資(FDI)的實際利用額呈現高增長態勢。據國家商務部統計,2001年中國FDI實際利用額僅為468.78億美元,2014年則高達1 195.62億美元并超越美國成為世界最大FDI目的國。誠然,FDI流入不僅為中國經濟發展輸送了新鮮資本血液,還通過引入先進的生產技術和管理經驗,對中國經濟高速增長起到了重要的引擎作用[1]。然而,隨著諸如康菲石油渤海漏油事故、蘭州水污染、江蘇啟東王子造紙排污和阿瑪尼污染投訴等涉外污染事件的出現,FDI的環境效應日益引發社會各界的高度關注。FDI流入是否加劇了中國環境污染,正成為一個重要的學術議題。此外,由于中國各地區在經濟和社會發展方面存在較大差異,FDI對各地區環境污染的影響也可能會有所不同。因此,本文認為系統探究FDI對中國環境污染的影響及其區域差異,進而探查引發這種差異的背后原因機制,對于中國各地區采取針對性引資政策、促進當地綠色發展具有重要的理論和現實意義。

1文獻綜述

學術界對FDI流入與東道國環境污染之間的關系展開了深入研究,并取得了較為豐富的研究成果,其歸納如下:一是“污染避難所”或“污染天堂”假說(Pollution Haven Hypothesis)。該假說最早由Walter and Ugelow提出,并經Baumol and Oates等學者不斷豐富和完善[2-3]。他們認為在經濟發展初期,發展中國家為了快速發展本國經濟,更傾向通過降低環境標準來吸引FDI,但這種引資方式容易導致發達國家將“骯臟”產業(高污染和高能耗產業)轉移到發展中國家,并加劇當地環境污染,該地區便淪為了發達國家的“污染避難所”[4-5]。二是“污染光環”或“污染暈輪”假說(Pollution Halo Hypothesis)。該假說認為FDI帶來的先進生產和環境技術不僅降低了自身污染排放,還可以通過學習、競爭和示范效應帶動當地企業清潔生產,并提高本地企業資源利用效率,從而降低行業乃至整個地區的環境污染水平[6-7]。三是FDI的綜合環境效應理論。該理論認為FDI對東道國環境的影響可分解為規模、結構和技術效應,這三種效應或正或負,其疊加結果便是FDI對環境污染的凈效應[8-9]。針對上述分歧,部分學者認為FDI與東道國環境污染之間可能還存在非線性關系。如計志英等利用3SLS考察了FDI的環境效應,發現FDI的環境效應呈倒“U”型特征[10]。劉渝琳等則認為FDI與環境污染之間存在“N”型關系[11]。

以上文獻表明,FDI的環境效應研究尚未得到一致結論,也意味著FDI對不同國家或地區環境污染的影響可能存在一定差異。究竟是什么原因導致了這種區域差異呢?Song and Woo認為投資地收入水平是影響FDI環境效應的重要因素,當投資地收入較低時,當地對環境污染的承載力較高,FDI流入可能加劇當地環境污染;當收入提升到較高水平時,收入提高將改善環保投資和環境規制,并抑制FDI對環境的負面影響[12]。劉渝琳和溫懷德利用分組方法考察不同組別的人力資本對FDI環境效應的影響,發現高人力資本有助于減輕FDI對環境污染的壓力,而中人力資本則相反[13]。冷艷麗等利用FDI與經濟增長、貿易開放度和產業結構的交叉項研究了FDI環境效應的影響因素[14]。

然而,上述研究關注的焦點在于特定因素對FDI環境效應的影響,而忽視了其它影響FDI環境效應差異的重要因素。同時,他們的檢驗方法也以分組和交叉項檢驗為主,而這兩種方法都存在一定局限:前者主要以人為選取分割點方式將樣本劃分為若干組,并對比分析不同組的回歸結果。但它無法客觀把握樣本分組的標準,也難以從數理統計層面準確估計門檻值,更無法對不同樣本估計結果的異質性展開顯著性檢驗。雖然后者能夠判斷具體門檻值,但難以客觀設定FDI與影響因素交互項的形式,也無法驗證門檻值的準確性和內生門檻效應的顯著性。Hansen提出的靜態門檻模型將門檻值視為一個未知變量引入實證模型中,構建解釋變量回歸系數的分段函數,并對門檻值和門檻效應進行一系列估計和檢驗,從而較好地彌補了上述方法的不足[15]。盡管白俊紅和呂曉紅等少數學者利用該方法初步考察了FDI環境效應的某些吸收能力因素的門檻特征,并為本文提供了重要的參考價值和邏輯起點,但仍存在些許遺憾[16]。即僅選取SO2等單一指標來衡量環境污染水平,而忽視了液體污染物和固體廢棄物等對環境的影響。實際上,環境污染并不是由單一的某種污染物造成的,而是由多種污染物的綜合作用結果,故單一污染指標可能缺乏代表性。況且,不同的單一指標引入模型往往會導致不同的估計結果,這也難以保證實證結果的穩健性。因此,需要選取新的環境污染指標,以綜合反映地區環境污染水平。

為此,本文嘗試從以下三個方面進行拓展:一是通過梳理已有文獻,系統論證FDI對東道國環境污染的門檻效應的產生機制。二是甄選工業廢水、工業廢氣、工業二氧化硫、工業煙塵和工業固體廢棄物等五類具有代表性的污染指標,采用改進熵值法擬合環境污染綜合指數,以較為全面地反映地區環境污染水平。三是基于2003—2014年中國省際面板數據,建立普通面板模型,實證檢驗FDI流入對中國環境污染的影響及其區域差異。在此基礎上,構建面板門檻模型,進一步系統考察中國FDI環境效應的經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展水平4種主要吸收能力因素的門檻特征,以期得到一些新的研究成果,并為中國制定環境保護、招商引資和綠色發展政策提供一定參考。

2理論判斷與命題推演

現有文獻對FDI的環境門檻效應研究較少,本文在梳理已有FDI環境效應文獻的基礎上,系統論證FDI環境門檻效應的產生機制。

(1)經濟發展門檻。經濟發展總是與環境污染相伴而生,而東道國的經濟發展水平又與其引資能力及技術消化吸收能力密不可分,且可能存在一定門檻效應。一般而言,只有當東道國的經濟發展達到一定水平之后,才可能形成較強的競爭承受能力并有效吸收跨國公司所帶來的先進生產、環保技術,從而促進FDI技術溢出效應的發生。Hoffmann et al.從國際層面實證檢驗了FDI與碳排放之間的關系,發現在經濟發展水平較低的國家,FDI與二氧化碳排放互為因果關系,但發達國家并不存在此關系[17]。包群等利用一般均衡分析將FDI的環境效應細分為規模和收入效應,認為投資地收入水平較高時,FDI對環境的正向收入效應可能大于其負向規模效應[18]。這也意味著,只有投資地經濟發展水平達到一定高度,才能有效發揮FDI對當地環境的積極作用。據此,本文推演出第1個假設命題:

H1:經濟發展水平是影響FDI環境效應的重要因素之一,且FDI的環境效應存在經濟發展門檻特征。

(2)環境規制門檻。史青從政府廉潔度視角研究了FDI、環境規制與環境污染的關系,并證實了較為寬松的環境規制顯著吸引了FDI,而外資的進入則加劇了環境污染[19]。一般而言,當地區環境規制較為寬松時,跨國公司為了規避本國嚴格的環境管制,傾向將高污染產業轉移到該地區并使其產業結構重污染化,從而加劇當地環境污染。而“波特假說”認為合理的環境規制在變動約束條件下可以激發被規制企業的技術創造性,從而產生“補償”效應,且該效應能夠部分甚至全部抵消企業的“遵循成本”,最終敦促其提高資源利用率和環境生產技術[20]。李斌等則認為環境規制與外企治污技術創新之間呈“U”型關系,即只有環境規制達到一定強度后,外企才會通過環境技術的創新來改善當地環境質量[21]。綜上所述,本文推演出第2個假設命題:

H2:環境規制水平是影響FDI環境效應的重要因素之一,且FDI的環境效應存在環境規制門檻特征。

(3)人力資本門檻。一個地區的綜合消化吸收能力不但取決于物質和技術條件,還有賴于該地區整體人力資本水平。一般而言,知識和技術主要以人力資本為載體,且一定的國內人力資本水平對應國內一定的產業技術和FDI技術水平。同時,由于FDI主要雇傭國內勞動力,所以要求其采用的技術水平須與國內人力資本水平相匹配。這也意味著地區人力資本水平越高,越有利于外資企業采用集約化的生產方式以及開展環保技術創新活動,從而有利于改善當地環境質量。因而可以說,一個地區的人力資本水平將影響FDI的技術溢出效應。如劉渝琳和溫懷德認為只有當地區人力資本水平達到一定高度,才能有效吸收FDI技術溢出,并對當地環境產生正效應[13]。基于此,本文推演出第3個假設命題:

H3:人力資本水平是影響FDI環境效應的重要因素之一,且FDI的環境效應存在人力資本門檻特征。

(4)金融發展門檻。現有文獻主要停留在金融發展、FDI與環境污染兩兩關系的研究上,而對三者關系的綜合研究極少。事實上,一個地區金融發展有可能對FDI的環境效應產生一定影響。因為資金是外企的血液,金融市場能夠滿足外企資金需求,完善的金融發展體系不但能為外企提供便利的融資渠道并減少其融資成本,還可以有效降低其技術創新的風險,進而推動其生產和環保技術創新的追加投資。這就有利于生產技術的升級和加速低產出、高污染和高能耗企業的淘汰進程,從而在一定程度上抑制當地環境污染。這意味著只有地區金融發展水平達到一定閾值時,FDI對當地環境的正向影響才會顯現。因此,本文推演出第4個假設命題:

H4:金融發展水平是影響FDI環境效應的重要因素之一,且FDI的環境效應存在金融發展門檻特征。

3研究設計

3.1模型設定與估計方法

借鑒Grossman and Krueger的思想[8],本文建立如下基礎計量模型:

Pit=λ0+λ1fdiit+λ2gdpit+λ3regit+λ4humit+λ5finit+λ6indit+μi+εit(1)

為考察FDI對環境污染影響的經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展門檻效應。本文在式(1)基礎上,借鑒Hansen的門檻回歸方法[15],構建如下面板門檻模型:

Pit=β1fdiitI(Xit≤k1)+β2fdiitI(k1 +…+ βnfdiitI(kn-1 λControlit+μi+εit(2) 式(1)和(2)中,i、t分別為地區和時間;Pit、fdiit、gdpit、regit、humit、finit、indit分別為i地區第t年的環境污染、外商直接投資、經濟發展、環境規制、人力資本、金融發展和產業結構水平;I(·)為示性函數,Xit為門檻變量,在這里依次分別為經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展水平,k1,k2,…kn為n個不同水平的門檻值,Controlit為控制變量組,β1,β2…βn+1為不同門檻水平下FDI環境效應的系數,λ為控制變量系數;μi為不隨時間變化的省域截面的個體效應,εit為隨機擾動項。式(2)的估計方法詳見Hansen的方法,在此不贅述[15]。

3.2變量選取與數據說明

被解釋變量為環境污染水平(P)。總攬現有文獻,環境污染的測度指標主要有“三廢”排放量和碳排放量兩大類[22-23]。由于碳排放量沒有直接的統計數據來源,部分學者主要參照政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的方法測算碳排放量。然而,不同學者對碳排放源和碳排放系數的選擇有所不同,這可能降低碳排放估算結果的可信度。同時,考慮到“三廢”排放量有權威的數據來源,以及當前中國環境污染主要源自工業領域且FDI大多數流入到中國工業制造行業。因此,本文甄選工業廢水、工業廢氣、工業二氧化硫、工業煙塵排放量和工業固體廢棄物產生量等五類具有代表性的污染指標,并參考鄭強等的做法[7],采用改進熵值法構建環境污染綜合指數,以綜合反映地區環境污染水平。該指數越大,表示地區環境污染水平越高。

本文借鑒張毓峰等的思想[24],將中國劃分為沿海、內陸和沿邊地區“新三大經濟區域”,2003—2014年中國三大板塊的環境污染變化趨勢見圖1。觀察圖1可知,考察期內中國環境污染水平呈現沿海、內陸和沿邊地區梯度遞減的空間格局。不難理解,相對內陸和沿邊地區而言,沿海地區工業實力更雄厚,人口更密集,工業生產和居民生活會消耗更多的能源和排放更多的污染物,故沿海地區整體環境污染水平高于內陸和沿邊地區。內陸地區的環境污染水平變化相對平緩,但沿邊地區呈波動上升態勢,且與內陸地區的差距逐漸縮小。這可能是因為沿邊地區正處于快速工業化階段,更傾向放松環境管制,并引入大量的重化工業及承接沿海地區部分污染產業來快速發展當地經濟。這種戰略的實施盡管為當地帶來了高增長的GDP,但也加劇了地區環境污染。

核心解釋變量為外商直接投資水平(fdi)。鑒于FDI流量的波動性較大且前期FDI的殘值可能繼續產生作用。因此,本文借鑒張軍等的做法(固定經濟折舊率取96%),估算FDI實際利用額的存量,并采用其人均量表征地區外商直接投資水平[25]。

控制變量中,經濟發展(gdp)以人均實際GDP衡量;環境規制(reg)以工業污染治理完成投資額與GDP比值衡量[26];人力資本(hum)以研究與開發機構R&D從業人員與總人口比值衡量[27];金融發展(fin),借鑒張林等的思想[28],選取金融產值/GDP、金融業從業人員/總就業人數、貸款/存款、存貸款總額/GDP、股票市值與保費收入之和/金融總資產等五個具有代表性的指標,采用熵值法擬合金融發展綜合指數,以全面反映地區金融發展水平;產業結構(ind)以第二產業產值與GDP比值衡量。

考慮到數據的可得性以及2003年以來FDI的涌入對中國經濟發展和環境保護產生了深遠影響。因此,本文將時間窗口確定為2003—2014年,研究對象為中國大陸30個省域(西藏部分數據缺失,已剔除)。原始數據主要來自歷年《中國統計年鑒》、《中國環境年鑒》、《中國環境統計年鑒》、《中國金融年鑒》、《中國科技統計年鑒》和各地區統計年鑒。同時,為了保證數據的可比性,以2003年為基期,對所有涉及貨幣計量的變量進行GDP平減調整。本文運用Stata12.0軟件進行數據處理和回歸分析,變量描述性統計見表1。

4實證結果討論

4.1基準回歸分析

表2匯報了式(1)的基準回歸結果。從全樣本結果來看,外商直接投資(fdi)的系數顯著為負,說明FDI流入在一定程度上降低了中國環境污染程度,這也證實了“污染光環”假說在中國基本成立。究其原因,可能有兩點:一是在當前中國已通過ISO14001環境管理體系和中國環境標志認證的企業中,2/3以上是外企。FDI更傾向采用先進生產和治污技術,進而有效降低了自身污染排放。二是地方政府日益重視FDI的進入結構,FDI帶來的先進生產和環境技術通過競爭、示范和擴散效應帶動了當地企業進行綠色生產,有助于本地產業結構優化和升級,并提升其資源利用效率,從而降低了行業乃至整個地區的環境污染水平。控制變量中,經濟增長(gdp)和環境規制(reg)的系數均顯著為正,說明當前中國經濟增長和環境規制加劇了環境污染。人力資本(hum)的系數顯著為負,表明人力資本在一定程度上降低了環境污染。金融發展(fin)和產業結構(ind)系數為負,但均不顯著。

為考察中國FDI的環境效應是否存在區域差異,本文仍將中國劃分為沿海、內陸和沿邊地區,以沿海地區為參照系,引入內陸和沿邊地區兩個虛擬變量Inland和Border,并對式(1)進行重新估計(見表2)。從分樣本結果來看,沿海和內陸地區FDI系數顯著為負,且前者FDI對環境的改善系數大于后者,沿邊地區FDI的系數為正,但不顯著。這說明中國FDI的環境效應存在顯著的區域差異,集中表現為沿海和內陸地區FDI具有顯著的“污染光環”效應,且前者強于后者,而沿邊地區FDI具有不明顯的“污染天堂”效應。究其原因,可能是沿海地區憑借其優越的區位條件、豐富的人力資源和完善的工業配套等優勢集中了跨國企業在華研發、運營中心,這些外企傾向采用較為先進的生產和排污技術,在實際生產過程中減少了污

染排放和能源消耗,從而減輕了當地環境壓力。內陸地區是當前FDI產業轉移的較大受益方,在這個過程中,該地區通過技術溢出獲取了部分環保技術的轉移和擴散。而沿邊地區較小的FDI流入規模在一定程度上限制了FDI環境技術溢出效應的發揮[29]。

4.2門檻回歸分析

4.2.1“門檻條件”檢驗

本文首先對式(2)進行“門檻條件”檢驗,檢驗結果見

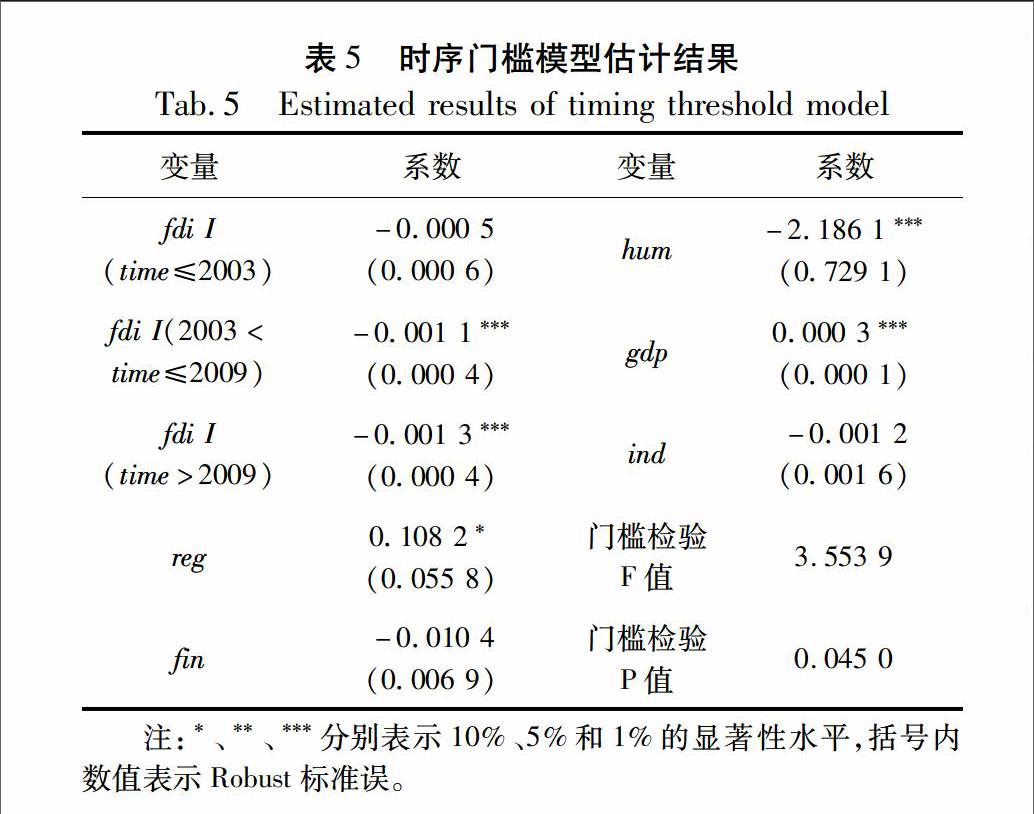

表3。觀察表3可知,以經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展為門檻變量的4個門檻模型都通過了單、雙門檻效應的顯著性檢驗,而三門檻效應未通過顯著性檢驗,說明式(2)中的最優門檻值個數為2。同時,似然比值LR都小于5%顯著性水平下的臨界值,位于原假設接受域,說明4個門檻模型的門檻值等同實際門檻值。

4.2.2門檻回歸結果分析

兩個門檻值確定之后,便可對式(2)進行參數估計(見表4),其結果分析如下:

(1)經濟發展。綜合表3和表4來看,中國FDI的環境效應存在基于經濟發展水平的雙門檻特征,經濟發展水平越高,FDI對環境污染的改善效應越明顯。當投資地人均GDP低于2.002 4萬元時,FDI的系數為負,但不顯著,FDI對當地環境的正向促進作用不明顯;當投資地人均GDP介于2.002 4和3.879 1萬元之間時,FDI的系數顯著為負,FDI在一定程度上改善了當地環境質量;當投資地人均GDP大于3.879 1萬元時,FDI的彈性系數顯著增大,顯著性也有所提高,此時,FDI對當地環境污染的改善效應更加凸顯。這可能是因為隨著投資地經濟發展水平的

不斷提高,政府和公民的環保意識逐漸增強,政府更有決心和財力提高環境污染治理的投資力度,并強化引資審批,提高FDI引進質量,從而有助于FDI的“污染光環”效應發揮。

(2)環境規制。綜合表3和表4來看,不同環境規制水平下FDI對當地環境污染的影響存在一定差異。當環境規制水平低于第一個門檻值時,FDI的系數為-0.16%,但不顯著;當環境規制水平跨越第一個門檻值而未達到第二個門檻值時,FDI的環境污染改善系數增大至0.33%,且在5%水平上顯著;當環境規制水平跨越第二個門檻值后,FDI的環境污染改善系數降為0.21%,且只通過了10%的顯著性檢驗。由此可見,環境規制對FDI的環境技術溢出存在雙門檻效應。只有適度的環境規制才有助于FDI的環境技術溢出效應的有效發揮,而環境規

制過松或過緊都不利于該效應的發揮。究其原因,可能是當地區的環境規制過于寬松時,在“搭污染便車”可以直接為外企帶來利益的情況下,外企對環境技術創新的積極性可能下降,從而導致FDI的正向環境效應不明顯。相反,如果環境規制過高,在高昂的減排成本壓力下,外企可能采取“以罰款代治理”或者其它轉移環境規制成本的策略,這也會削弱其環境技術創新的動力,進而不利于FDI環境技術溢出的有效發揮。

(3)人力資本。觀察表3和表4可知,當人力資本水

平低于第一個門檻值時,FDI的系數為0.12%,且通過了5%的顯著性檢驗,FDI流入加劇了當地環境污染;當人力資本水平位于兩個門檻值之間時,FDI的系數顯著為負,FDI流入改善了當地環境質量;當人力資本水平跨越第二個門檻值后,FDI的環境改善系數顯著上升至0.17%,FDI對當地環境的改善作用進一步增強。這表明中國FDI的環境效應存在基于人力資本水平的雙門檻特征。可能是因為:一般而言,知識和技術主要以人力資本為載體,且一定的國內人力資本水平對應國內一定的產業技術水平和FDI技術水平。按照FDI產業選擇利潤最大化原理,在人力資本水平較低時,吸收低技術水平FDI的可能性最大,而低技術水平對應低環保技術是比較合理的經濟和技術行為。另外,即使吸收的FDI水平高,資源消耗和生產排污少,也會因較低的人力資本水平難以吸收FDI技術外溢而導致國內環境污染有增無減。與之相反,高人力資本更容易吸引高質量、清潔型FDI,且更能吸收FDI先進技術溢出,并有助于抑制國內環境污染[13]。

(4)金融發展。綜合表3和表4來看,當金融發展水平低于0.036 6時,FDI的系數雖為負但不顯著,FDI的正向環境效應不明顯;當金融發展水平位于0.036 6與0.104 1時,FDI對當地環境污染具有顯著的改善效應;當

金融發展水平高于0.104 1時,FDI對環境污染的改善系數顯著增大,顯著性進一步提高,FDI對環境污染的改善作用愈發強烈。可見,FDI對中國環境污染的影響存在基于金融發展水平的雙門檻效應。只有當金融發展達到較高水平時,才能更有效地吸收FDI的環境技術溢出。這可能是由于地區金融發展水平越高,金融市場越完善,就越有利于提高外企創新生產、環保技術的融資便利性和降低其融資成本及風險程度,并幫助同行業企業更好地吸收和消化外企的先進技術溢出,從而有助于FDI的“污染光環”效應發揮。

4.2.3擴展分析

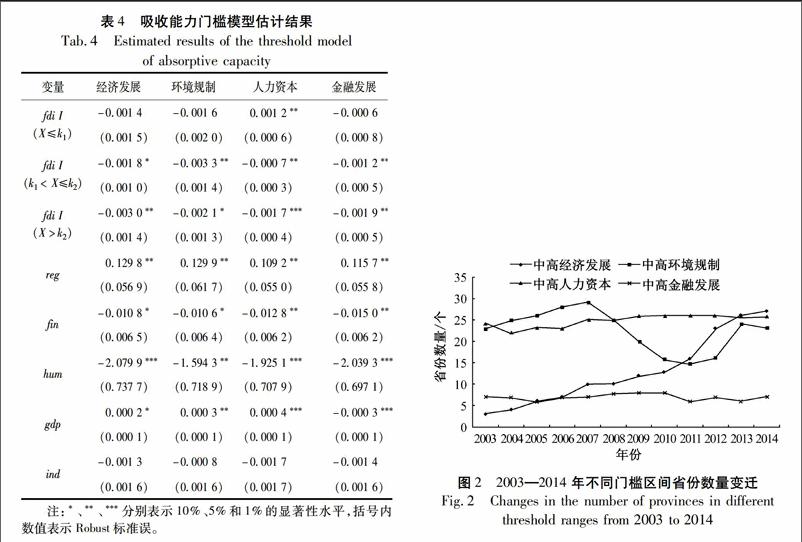

為進一步分析考察期內不同門檻區間省份數量的變化情況,本文根據4個吸收能力因素各自門檻值,將30個省份劃分為高中低經濟發展、環境規制、人力資本和金融

發展區域。圖2顯示了樣本期內處于中高經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展區域的省份數量變化情況。觀察圖2可知,經濟發展方面,中高經濟發展省份數量呈持續增長態勢,這與中國宏觀經濟走勢基本一致。環境規制方面,中高環境規制省份數量維持在15—25個。而2003—2007年數量持續上升,可能是因為,為了順應2003年“低碳經濟”潮流以及改變能源消耗飆升的局面,中國政府開始重視節能減排,各地區加大了環境規制力度。2008—2011年數量有所下降,這可能是由于2008年金融危機爆發,中國政府啟動了“四萬億計劃”,大量重工業項目重新上馬,工業再次急劇重型化,大部分省份的環境監管也呈現松弛現象。2012年之后數量開始回升,反映了各省份環境監管日趨嚴格的事實。人力資本方面,中高人力資本區域的省份數量基本維持在25個左右,這主要得益于中國高等教育的快速發展。金融發展方面,中高金融發展的省份數量一直維持在5個左右,說明當前中國大部分地區金融發展水平較低,亟待提升。從整體來看,由于多數省份處于中高經濟發展、環境規制和人力資本區域,FDI對中國環境仍以正面影響為主,這也佐證了“污染光環”假說在中國基本成立的結論,而且隨著金融發展水平的逐步提高,這種效應將進一步增強。

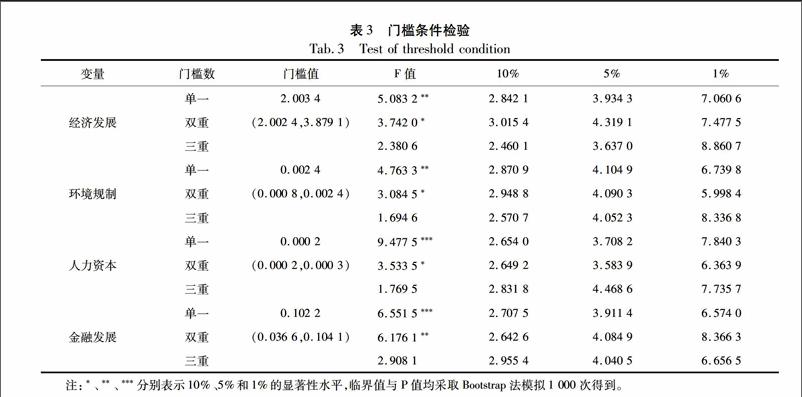

此外,本文以時序為門檻變量,進一步考察了中國FDI環境效應的時序動態變化趨勢(見表5)。表5顯示,不同年度FDI的環境效應存在一定差異。2003年FDI的系數為負,但不顯著,FDI的“污染光環”效應不明顯;2004—2009年FDI的系數顯著為負,FDI的“污染光環”效應逐步顯現;2010年之后FDI對環境污染的改善系數增大,顯著性也有所提高,FDI的“污染光環”效應進一步增強。可見,中國FDI的環境效應顯著存在時序門檻特征,這也反映了中國日益重視引進技術型、清潔型FDI的事實。

4.2.4穩健性檢驗

除上述檢驗措施外,本文還將從以下兩方面對門檻回歸結果進行穩健性檢驗,以進一步提高實證結論的可信度。一是調整門檻變量的測度指標,即采用排污費收入/GDP、平均受教育年限以及存貸款總額/GDP分別替換原變量。二是更換控制變量的衡量指標,以工業產值/GDP代替第二產業產值/GDP。檢驗結果顯示,FDI對中國環境污染影響的4個吸收能力因素的門檻效應仍然存在,且主要變量系數并未發生較大變化,說明原估計結果具有一定穩健性。

5研究結論與政策建議

本文在系統論證FDI環境門檻效應產生機制的基礎上,利用2003—2014年中國省際面板數據,以改進熵值法構建環境污染綜合指數,并運用普通面板回歸和門檻回歸方法,實證檢驗了FDI流入對中國環境污染影響的區域差異以及4種主要吸收能力因素的門檻特征。研究發現:①總體而言,“污染光環”假說在中國基本成立,但FDI對中國環境污染的影響效應呈現出明顯的區域異質特征,集中表現為沿海和內陸地區FDI具有顯著的“污染光環”效應,而沿邊地區FDI具有“污染天堂”效應但不明顯。②FDI對中國環境污染的影響存在顯著地基于經濟發展、環境規制、人力資本和金融發展水平4種吸收能力因素的雙門檻效應。經濟發展、人力資本和金融發展水平越高,FDI的“污染光環”效應越明顯,而適度的環境規制才更有利于FDI環境技術溢出的發揮。此外,本文還發現目前中國多數省份的經濟發展和人力資本水平處于中高級階段,這有利于FDI正向環境效應的發揮。盡管絕大部分地區金融發展水平偏低,但隨著金融發展水平逐步提高,FDI的正向環境效應也將趨于增強。

基于上述結論,本文提出如下政策建議:①中國政府應進一步全方位地提高對外開放水平,逐步完善FDI引入的環境監管機制,尤其是要進一步健全FDI引進項目的環保負面清單制度,提高FDI的環境準入門檻,嚴格限制高污染、高能耗和低水平的FDI項目上馬,并積極引導質量與效益兼具的FDI進入高技術產業,從而放大其“污染光環”效應。②地方政府應理性看待地區發展階段的異質性,采取差異化、針對性的引資政策。如經濟發展水平較高、吸收能力較強的地區應通過靈活多樣的引資方式積極引進高質量的FDI,著眼于高效吸收利用FDI帶來的先進生產、環境技術,并積極找尋外資引進與綠色發展的最佳契合點;經濟發展水平較低、吸收能力較弱的地區則需結合發展實際謹慎、有選擇性地引進FDI,重點以完善吸收能力體系為目標,通過努力提高經濟發展和人力資本水平、保持合理的環境規制強度以及完善金融發展體系(尤其是綠色金融創新)等舉措,使其達到相應“門檻”之上,以利于FDI“污染光環”效應的有效發揮。

(編輯:劉呈慶)

參考文獻(References)

[1]鐘昌標.外商直接投資地區間溢出效應研究[J].經濟研究,2010(1):80-89.[ZHONG Changbiao. Empirical evidence on the regional spillover effects of FDI in China [J]. Economic research journal,2010(1):80-89.]

[2]WALTER I, UGELOW J L. Environmental policies in developing countries [J].Ambio, 1979,8(2-3):102-109.

[3]BAUMOL W J, OATES W E. The theory of environmental policy [M].Cambridge: Cambridge University Press,1988.

[4]MARKUSEN J R,VENABLES A J. Foreign direct investment as a catalyst for industrial development [J].European economic review,1997,43(2):335-356.

[5]張宇,蔣殿春.FDI、政府監管與中國水污染——基于產業結構與技術進步分解指標的實證檢驗[J].經濟學(季刊),2014,13(2):491-514.[ZHANG Yu, JIANG Dianchun. FDI, government regulation and the waterpollution in China: an empirical test based on the decomposition of industry structure and the technology progress [J].China economic quarterly,2014,13(2):491-514.]

[6]LETCHUMANAN R, KODAMA F. Reconciling the conflict between the ‘pollutionhaven hypothesis and an emerging trajectory of international technology transfer [J]. Research policy,2000,29(1):59-79.

[7]鄭強,冉光和,谷繼建.外商直接投資、經濟增長與環境污染——基于中國式分權視角的實證研究[J].城市發展研究,2016,23(5):C20-C24.[ZHENG Qiang,RAN Guanghe,GU Jijian. Foreign direct investment, economic growth and environmental pollution: an empirical study based on Chinese fiscal decentralization [J]. Urban development studies,2016,23(5):C20-C24.]

[8]GROSSMAN G M, KRUEGER A B. Environmental impacts of a north American free trade agreement [J].NBER working paper,1991,No.3914.

[9]張彥博,郭亞軍.FDI的環境效應與我國引進外資的環境保護政策[J].中國人口·資源與環境,2009,19(4):7-12.[ZHANG Yanbo, GUO Yajun. Effect of FDI on environment and environmental protection policy in using FDI in China [J].China population, resources and environment,2009,19(4):7-12.]

[10]計志英,毛杰,賴小鋒.FDI規模對我國環境污染的影響效應研究——基于30個省級面板數據模型的實證檢驗[J].世界經濟研究,2015(3):56-64.[JI Zhiying, MAO Jie,LAI Xiaofeng. Study on the effect of FDI on environmental pollution in China: an empirical test with the panel data model [J].World economy studies,2015(3):56-64.]

[11]劉渝琳,鄭效晨,王鵬.FDI與工業污染排放物的空間面板模型分析[J].管理工程學報,2015,29(2):142-148.[LIU Yulin,ZHENG Xiaochen,WANG Peng. The spatial panel model analysis of FDI and industrial pollution emissions [J]. Journal of industrial engineering/engineering management,2015,29(2):142-148.]

[12]SONG L G, WOO W T. Chinas dilemma: economic growth, the environment and climate change [M]. Washington Brookings Institution Press,2008.

[13]劉渝琳,溫懷德.經濟增長下的FDI、環境污染損失與人力資本[J].世界經濟研究,2007(11):48-55.[LIU Yulin,WEN Huaide. FDI, human resources and environmental pollution loss in Chinese economic growth [J].World economy study,2007(11):48-55.]

[14]冷艷麗,冼國明,杜思正.外商直接投資與霧霾污染——基于中國省際面板數據的實證分析[J].國際貿易問題,2015(12):74-84.[LENG Yanli,XIAN Guoming,DU Sizheng. Foreign direct investment and haze pollution: an empirical analysis based on provincial panel data [J].Journal of international trade,2015(12): 74-84.]

[15]HANSEN B E. Threshold effects in nondynamic panels: estimation, testing and inference [J].Journal of econometrics,1999,93(2):345-368.

[16]白俊紅,呂曉紅.FDI質量與中國環境污染的改善[J].國際貿易問題,2015(8):72-83.[BAI Junhong, LV Xiaohong. FDI quality and improvement of environmental pollution in China [J].Journal of international trade,2015(8):72-83.]

[17]HOFFMANN R, LEE C G, RAMASAMY B, et al. FDI and pollution: a Granger causality test using panel data [J].Journal of international development,2005,17(3):311-317.

[18]包群,陳媛媛,宋立剛.外商投資與東道國環境污染:存在倒U型曲線關系嗎?[J].世界經濟,2010(1):3-17.[BAO Qun, CHEN Yuanyuan, SONG Ligang. Foreign direct investment and environmental pollution in host counties: is there a reversed U shape relationship? [J].The journal of world economy,2010(1):3-17.]

[19]史青.外商直接投資、環境規制與環境污染——基于政府廉潔度的視角[J].財貿經濟,2013(1):93-103.[SHI Qing. Foreign direct investment, environmental regulation and environmental pollution: from the perspective of government honest degree [J].Finance & trade economics,2013(1):93-103.]

[20]PORER M E, Claas V D L. Toward a new conception of the environment competitiveness relationship [J].Journal of economics perspectives,1995,9(4):97-118.

[21]李斌,彭星,陳柱華.環境規制、FDI與中國治污技術創新——基于省際動態面板數據的分析[J].財經研究,2011,37(10):92-102.[LI Bin,PENG Xing, CHEN Zhuhua. Environmental regulation, FDI and technological innovation in pollution abatement in China: a study based on interprovincial dynamic panel data [J].Journal of finance and economics,2011,37(10):92-102.]

[22]劉建民,王蓓,陳霞.財政分權對環境污染的非線性效應研究——基于中國272個地級市面板數據的PSTR模型分析[J].經濟學動態,2015(3):82-89.[LIU Jianmin, WANG Bei, CHEN Xia. Nonlinear effects of fiscal decentralization on environmental pollution: an analysis of PSTR Model based on panel data of 272 prefecture level cities in China [J].Economic perspectives,2015(3):82-89.]

[23]汪鋒,解晉.中國分省綠色全要素生產率增長率研究[J].中國人口科學,2015(2):53-62.[WANG Feng, XIE Jin. Research on provincial green total factor productivity growth rate in China [J].Chinese journal of population science,2015(2):53-62.]

[24]張毓峰,張勇,閻星.區域經濟新格局與內陸地區發展戰略選擇[J].財經科學,2014(5):103-112.[ZHANG Yufeng, ZHANG Yong, YAN Xin. The new structure of Chinas regional economy and the development strategic choice of inland areas [J].Finance & economics,2014(5):103-112.]

[25]張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952—2000[J].經濟研究,2004(10):35-44.[ZHANG Jun, WU Guiying, ZHANG Jipeng. The estimation of Chinas provincial capital stock: 1952-2000 [J].Economic research journal,2004(10):35-44.]

[26]許和連,鄧玉萍.外商直接投資導致了中國的環境污染嗎?——基于中國省際面板數據的空間計量研究[J].管理世界,2012(2):30-43.[XU Helian, DENG Yuping. Foreign direct investment has led to Chinese environmental pollution: based on spatial econometric study of China provincial panel data [J].Management world,2012(2):30-43.]

[27]張宇.FDI技術外溢的地區差異與吸收能力的門限特征——基于中國省際面板數據的門限回歸分析[J].數量經濟技術經濟研究,2008(1):28-39.[ZHANG Yu. The local difference of FDI technology spillovers and the threshold characters of absorbing capacity [J].The journal of quantitative & technical economics,2008(1):28-39.]

[28]張林,冉光和,陳丘.區域金融實力、FDI溢出與實體經濟增長——基于面板門檻模型的研究[J].經濟科學,2014(6):76-89.[ZHANG Lin, RAN Guagnhe, CHEN Qiu. Regional financial power, FDI spillovers and real economic growth: research based on panel threshold model [J].Economic science,2014(6):76-89.]

[29]鄧玉萍,許和連.外商直接投資、地方政府競爭與環境污染——基于財政分權視角的經驗研究[J].中國人口·資源與環境,2013,23(7):155-163.[DENG Yuping, XU Helian. Foreign direct investment, local government competition and environmental pollution: empirical analysis on fiscal decentralization [J].China population, resources and environment,2013,23(7):155-163.]

Reexamination on the environmental effect of FDI in China

ZHENG Qiang1RAN Guanghe1DENG Rui1GU Jijian2

(1.School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400045, China;

2.School of Economics and Management, Chongqing University of Arts and Sciences, Chongqing 402160, China)

AbstractSince reform and openingup in 1978, foreign direct investment (FDI) has been injecting the vitality for Chinese economy, becoming one important engine promoting Chinese economic growth. However, with the pollution incidents with foreign capital involved been reported, such as the oil leak of Conoco Phillips on Bohai Sea, drain contamination of Oji Paper in Qidong, Jiangsu, and complaint of AMANIs pollution, the academic circle begins to worry about the negative effect of FDI towards the environment. The current research mainly focuses on the environmental effect of FDI on the whole. There is very little research on the regional difference of the effect and the mechanism of its causes. Therefore, from the theoretical judgment and proposition deduction, this paper constructs common panel model, and makes an empirical analysis of influence of FDI to Chinese environment and its regional diversity by using the provincial panel date of China from 2003 to 2014 and constructing the comprehensive index of environmental pollution with the improved entropy method. The results show that generally, the hypothesis of Pollution Halo is basically established in China, i.e. FDI improves Chinese environment to a certain extent; but the environmental effect of FDI in different regions varies. FDI has a significant Pollution Halo effect in the coastal and inland areas and the former is stronger than the latter. FDI has an unobvious effect of Pollution Heaven in the border area. Further, the threshold effect of FDI based on 4 main absorptive capacity towards Chinese environmental pollution is tested, with the results that FDI has a prominent double threshold effect to Chinese environmental pollution based on economic level, environmental regulation, human resources and financial development. With the levels of economic growth, human resources and financial development rise, the Pollution Halo effect of FDI grows, and a proper environmental regulation is more beneficial for the spillover of FDI environmental technology. The study suggests the local government to raise the level of opening up, introduce and supervise FDI continuously, as well as adopt diversified strategies according to the unbalanced regional development.

Key wordsenvironmental pollution; foreign direct investment; regional diversity; threshold regression