晚清經濟民族主義思潮的內在矛盾與誤區

袁為鵬

關鍵詞:經濟民族主義;晚清;經濟排外主義

摘要:晚清經濟民族主義思想與觀念中存在保護主義與自由主義、衛主權與爭利益、經濟優先還是政治至上三對比較常見的矛盾與沖突。晚清經濟民族主義思想的勃興,對近代民族主義的形成及其理性化起了重要的推動作用,也極大地推動了中國近代經濟發展和現代化進程。將晚清經濟民族主義一概斥為“經濟排外主義”而大加貶損,并不符合歷史的實際。

中圖分類號:K25

文獻標志碼:A

文章編號:1001-2435(2016)05-0576-07

經濟民族主義思潮在近代中國頗具影響力,迄今各界對這一思潮的認識和評價并不一致。相對于政治民族主義與文化民族主義思潮,學界目前相關的研究顯得尤為不足,“尚處在起步階段,并沒有上升到理論化、系統化的高度”。無論是對這一思潮的產生、發展、演進的歷史過程的客觀描述,還是對其思想內涵與社會影響等方面的深入剖析,都遠遠不夠充分。拙文《從利權觀念的變遷看晚清經濟民族主義》追溯并揭示了經濟民族主義之核心理念——利權觀念之產生及其思想內涵由側重于經濟利益(即“利”),向更加注重于國家主權(即“權”)演進的歷史過程。在清季的半個多世紀里,利權觀念曾存在于不同階層的人們的思想當中,其內涵涉及到晚清經濟、政治、外交等各個領域方方面面的問題。由于立場和利益的不同,思想與認識的差異,時代與環境的變遷等諸多因素的影響,晚清經濟民族主義者在反對帝國主義經濟侵略,爭取和維護中國經濟利益和國家主權這一相同立場的背后,又夾雜著諸多矛盾、分歧與沖突。在此基礎之上,本文擬通過對時人經濟民族主義思想與觀念的細致考察,選取在當時社會中影響較大的保護主義與自由主義、保主權與爭利益、政治優先與經濟先行三方面的矛盾與沖突進行論述,并結合內外歷史環境對之予以剖析,以進一步深化對晚清經濟民族主義思潮的認識。

一、保護主義與自由主義

19世紀上半期,面對洋貨、洋煙對中國經濟生產與社會秩序的大沖擊,傳統士紳的本能的反應就是將其拒之門外,以保護小農經濟免遭破壞,國內白銀不致外流,文化風俗與社會秩序不受侵擾。管同、黃爵滋、龔自珍等人在鴉片戰爭以前的主張就表明了這一點。然而,兩次鴉片戰爭的失敗,國人逐漸意識到,與堅船利炮相伴隨而來的西方廉價工業品不僅難以被拒于國門之外,而且其本身還有著令人難以抗拒的魅力。無論是否愿意,中國已經不太可能回到那種閉關鎖國、自我封閉的老路上去了。因此,自鴉片戰爭以后,由魏源開其端緒,先進的中國人就開始尋求和平抵制西方經濟侵略、挽回國家利權的辦法。甲午戰前,主張實行保護主義,即由國家扶持、發展民族工商業來抵御西方經濟滲透與經濟侵略,阻止中國利權外溢,是近代洋務人士與早期維新派人士的一個共識。

這種保護主義的經濟主張的主要內容有兩點。其一,呼吁政府出面扶持國內新式工商業發展,包括政府為新式工商企業提供財政支持,參與企業重大事務的決策和管理,減免稅收,等等。這種官府扶持的工商企業經營管理的理想形式就是“官督商辦”。其二,在中外貿易方面,主張政府出面整頓絲、茶、桑、麻等傳統出口物品的生產,引進西方機器設備,仿制西方工業產品,并呼吁政府收回關稅自主權、調整稅則,重征進口稅,減輕出口稅,等等。其目的在于盡可能地擴大出口,減少進口,阻止中國利權外溢。

近代國門被打開后,一些有識之士意識到,西方各國“平時謀國精神,專在藏富于商,其愛之也若子,其汲之也若水。蓋其綢繆商政,所以體恤而扶植之者,無做不至,宜其厚輸而無怨也。”因此主張起而仿效,實行商業保護主義,但也與中國國內自身的因素密不可分。中國近代工商業起步晚,技術落后,資金與人才也明顯不足。甲午戰前,近代中國有識之士莫不曾對政府保護與扶持工商業寄予厚望。不必諱言,這一時期積極鼓吹“商戰”的愛國知識分子的思想中包含有濃厚的“重商主義”因子。但應強調的是,中國早期商戰論者雖然通過與西方傳教人員接觸,或者在海外游歷,或者閱瀆西方書報而獲得不少西方經濟學知識,但目前尚不清楚他們的思想中關于要求政府加強工商業的保護,阻止外來經濟對華的競爭與壓迫的行為是否受到或者在多大程度上受到西方重商主義思想的影響。只是在商業保護主義立場上,近代早期的商戰思想與歐洲的重商主義理論有著相似或相近之處。

然而,19世紀末20世紀初,這種商業保護主義傾向開始遭到譚嗣同、嚴復等人的猛烈抨擊。嚴復等人吸收了西方古典經濟學理論,鼓吹經濟自由主義,對成、同以來廣為流行的保護主義(重商主義)思想大張撻伐。

首先,在中外貿易問題上,譚嗣同、嚴復等人均不贊同成同以來時人提出的通過提高關稅來阻止洋貨進口以塞漏卮保利權的主張。嚴復運用斯密氏之貨幣理論,認為上述見解錯誤的根源在于將黃金等同于財富,他說:“由于以金為財,故論通商,則必爭進出差之正負,既斷斷于進出差之正負.則商約隨地皆荊棘矣,極力以求抵制之術,甚者或以興戎,而不悟國之貧富,不關在此。”嚴復指出,這種“保商之政”,對于國家工商業的發展,“名日保之,實則困之,雖有一時一家之獲,而一國長久之利,所失滋多,”只有“翕然反之”,才能使“主客交利”。譚嗣同更是強調中外貿易,互通有無,對雙方都有利。他說:“通商者,相仁之道也,兩利之道也,客固利,主尤利也。”他對保護主義者將洋貨進口視為中國貧困的原因,“絕之不得,又欲重稅以絕之”不以為然,指出:“故凡謂以商務稅務取人之國,皆西人之舊學也。彼亡國者,別有致亡之道,即非商與稅,亦必亡也。”嚴、譚二人呼吁國人以更加開放的胸懷,積極參與中外貿易,反對保護主義者所具有的封閉傾向。

其次,在發展國內工商業問題上,嚴復主張“聽民自謀”,反對國家干預。嚴復說:“蓋財者民力之所出.欲其力所出之至多,必使廓然自由,悉絕束縛拘滯而后可。”從這種自由主義觀念出發,他反對晚清“官督商辦”體制,指出前人“攘臂奮臆,常以官督商辦為要圖者,于此國財未有不病者也。”他還對所謂“保商專利諸政”不以為然,認為其“既非大公至正之規,而又足沮遏國中商業之發達”。

必須指出,譚、嚴二人同保護主義者一樣,都反對帝國主義對華經濟侵略與滲透,都強烈要求維護國家利權。在嚴氏所譯《原富》一書的按語中,嚴復對滿清統治者愚昧無知,喪權辱國,致使帝國主義攫取了中國關稅自主權與海關行政權極為憤恨,他指出,“至今則執我至重之稅政利權,而其人則猶敵國之臣子也。”“此真為斯密氏所稱自有史傳以來,人倫僅見之事者矣。”

自由主義者的主張有著西方經濟學學理的基礎,但這一主張流行于中國,卻也同樣離不開中國近代的特殊國情。嚴復翻譯斯密氏《原富》這一古典經濟學著作的重要動機之一就是因為該書中“所指斥當軸之迷謬,多吾國言財政者之所同然”,他頗欲“從其后而鞭之”。嚴復等人呼吁中華民族以更加積極的開放的姿態走向世界;自由主義者猛烈攻擊封建官僚體制對近代工商業發展的束縛與壓制,體現了正在形成中的中國民族資產階級的意志與心聲。宣揚西方自由主義經濟學說,對于中國而言,除了包含主動趨同于經濟開放與經濟自由的世界大勢外,更重要的是在于寄望清政府能真正地扶植與發展私人資本主義。

筆者認為,對于分別傾向于保護主義和自由主義的不同主張,我們不能簡單地厚此薄彼。在20世紀中國歷史上,二者既互相矛盾,又彼此互補,并隨著國際國內形勢的變化而此消彼長。中國走的是一后發的經濟現代化道路,經濟基礎薄弱,發展民族經濟離不開政府的大力扶持,然而建立在小農經濟基礎之上的政府體系又往往因缺乏現代性而對新興經濟力量的成長造成負面影響。近代中國的社會發展需要打破閉鎖,積極開放,然而中外關系的不平等使得中國又必須時刻警惕西方的經濟侵略與經濟滲透,保護中國的民族市場與民族工業。保護主義與自由主義的對立,正好體現了中國近代化進程的特殊與艱難。

二、國家主權與經濟利益

拙文《從利權觀念的變遷看晚清經濟民族主義》業已闡述了晚清“利權”一詞內涵由側重于經濟利益向側重于國家主權轉變的歷史過程及其原因。其實,在處理中外關系時,經濟利益與國家主權問題時常成為近代國人心中一對難以化解的才盾。

早在甲午戰爭以前,圍繞是否應該舉借外債興修鐵路問題,清廷內部就曾發生激烈的爭論。反對者認為借外債不僅利息重,擴大漏卮,而且還有損民族主權。贊成者則認為借款修路是在中國發展實業資金匱乏,“欲籌之官,則挪湊無從,欲籌之商,則渙散難集”的情況下,不得已而為之。鐵路一旦修成之后,則會“本息有所取償,而國家所獲之利又在久遠”。透過雙方的爭論,我們從中可見國家主權與經濟利益這一對矛盾已露端倪。

庚子之后,二者矛盾與沖突日益加劇。隨著民族主義思潮的高漲,國內新知識分子群體的形成,中國資產階級開始走上政治舞臺,國人主權意識進一步覺醒,“主權亡則國亡”成為普遍共識。20世紀初,人們的利權觀念之側重點已由經濟利益轉向國家主權。主權意識的高揚使得人們在處理利益與主權的關系上普遍趨向“重權輕利”。

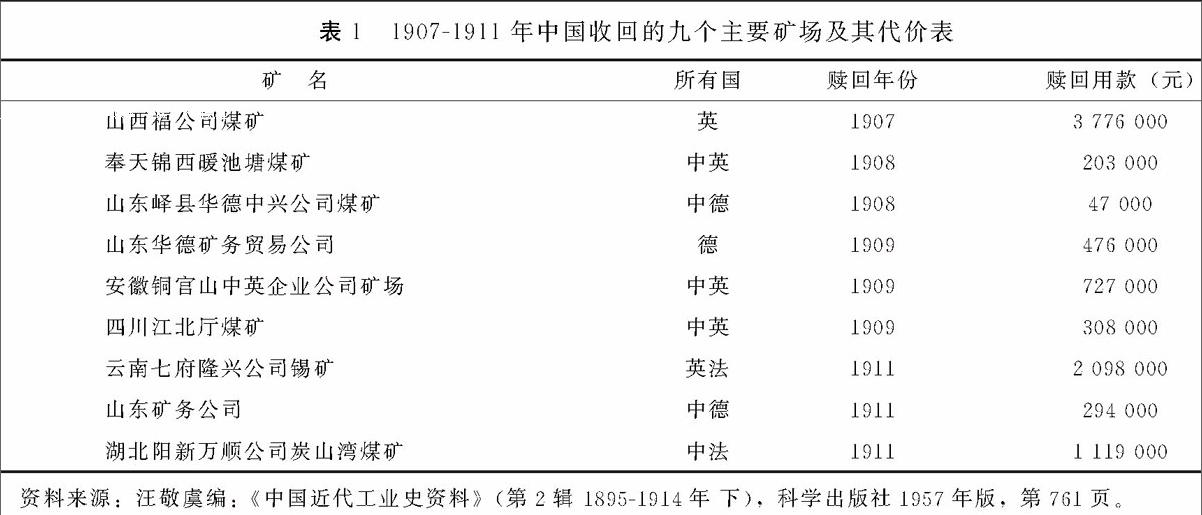

20世紀初,這一“重權輕利”趨向的表現之一是中國人為了從帝國主義手中收回路權與礦權,不惜付出巨額的贖金。這充分地顯示出20世紀中國轟轟烈烈的收回利權運動的宗旨主要是收回國家主權。

如表1所示,贖回九項礦場主權,中國總計付出9048 000元的沉重代價,再加上贖回路權的用款,則為數更巨。這對國力衰弱、資金嚴重匱乏的近代中國來說,其危害實不啻于剜肉補瘡。時人就曾指出,“雖名為收回一利權,而其實非償金若干萬,即借外債若干萬耳”。

第二個表現則是時人出于對主權損失高度警惕,往往不能正確看待西方的資金與人才。作為“外發次生型”的現代化國家,中國不可能如同西方那樣通過國內的手工工場或者農業的發展以及海外貿易(包括罪惡的殖民掠奪)等途徑來積累資金,因而中國現代化的啟動面臨著資金與人才的嚴重匱乏,需要借助于外部的資金與人才資源。近代中西關系的本質是不平等的,西方國家對華資本輸出的過程就是其一步步地攫取中國利權,使中國半殖民地化程度逐步加深的過程。因而,中國要想利用引進外資,輸入技術與人才,就難免會有使國家主權受損的嚴重危險。中國的民族主義者為了捍衛國家主權,阻止帝國主義經濟滲透與經濟侵略,往往情緒化地將西方的資金與人才也一并拒之門外。近代中國人在處理主權與利益問題上的偏激與失衡,對于近代民族工商業發展存在著不容忽視的負面影響,其在思想上的不良影響甚且及于當代。羅福惠主編的《中國民族主義思想論稿》從帝國主義在華侵略行徑對中國社會造成的沖擊與災難,以及中西方文化傳統的差異與沖突這兩個方面對中國民眾這一心理失衡現象的產生進行了解釋。這是極有見地的。筆者認為尚有一點需要補充,這就是必須看到清政府的腐敗無能所造成的認同危機及清政府官員的腐敗對中國民眾造成心理失衡負有不可推卸的責任。例如,在晚清“保路運動”期間,紳商與民眾對待外債問題的態度因清政府政策轉變而隨之產生變化。前期民間各界人士對于借債修路的態度還是比較溫和的,甚至大體上可以說得上表示理解和接受。后期隨著與當局在鐵路國有問題上矛盾日益尖銳,各界對于借債修路表現非常堅定的排拒態度。借債修路儼然成為政府對外出賣國家利權,對內掠奪廣大民眾利益的一大罪證。這一態度變化的過程實與當時政府的顢頇不無關系。

三、經濟優先與政治至上

在中國傳統的朝貢體制下,統治者及傳統士大夫階層很少從經濟利益出發來看待中外交往,而多注重于中央帝國皇權威嚴的維護和華夏民族文化優越感的滿足。重政治而輕經濟,務虛名而損實際,可以說是中國傳統士大夫看待中外交往的普遍心理特征。因而中國的經濟民族主義思想同政治民族主義、文化民族主義相比,顯然缺乏悠久的歷史傳統。不僅如此,中國民族主義思想的產生又明顯不同于西方,“民族主義在西方是近代工業發展到較高水平并產生建立統一市場要求的產物,也即民族主義是工業化的伴生物”。而以利權觀念為核心的中國經濟民族主義思想則是外發的,是對西方在華經濟侵略與經濟滲透的一種反應。因而,中國近代經濟民族主義思想是與薄弱的經濟基礎聯系在一起的。

19世紀后半期中國“利權”觀念的形成與“商戰”口號的提出,反映出近代中國先進人士對經濟問題的高度關注和發展中國民族工商業的強烈愿望。這可以說是中國幾千年文明史上絕無僅有的現象。當時遠東國際形勢相對穩定,倘若中國政府能夠抓住機遇,大力發展民族經濟,中國是有可能擺脫落后,穩步邁入富強文明之域的。不幸的是,中國封建社會的沉重惰性使得中華民族喪失了這一發展民族經濟、實現現代化的良好時機。歷史表明,這一機遇的喪失對中華民族未來的影響是長期的、災難性的。如前所述,20世紀初期,由于內憂外患的空前嚴重,近代經濟民族主義的核心理念——利權觀念發生了嬗變。其嬗變軌跡有二:一是利權觀念的內涵由經濟利益轉向國家主權;二是維護利權與爭取民權密切結合,后者成為前者得以實現的前提。這一嬗變實際上使得晚清經濟民族主義淡出歷史舞臺,融匯于“外爭國權、內爭民權”的政治民族主義洪流中去。

受之影響,20世紀初的中國人往往將政治問題的解決視作發展經濟的前提條件。1901年,《新民叢報》發表了一篇署名雨塵子的題為《論世界經濟競爭之大勢》的文章。文章一開頭就大膽預言,“20世紀,為歐人外部競爭之時代”,而所謂外部競爭,“皆經濟上之競爭也”。他還指出,“政治上之競爭,其在一、二國,或正當從事,其在世界,則可謂已過之陳跡也。”作者警示國人:“自甲午大敗以來,列國經濟競爭之中心點,一轉而至于太平洋,注乎中國,”因此中國人必須明白“經濟上之侵略,較之政治上之侵略,其為禍乃更烈也!”這反映出作者對經濟競爭重要性的認識水平及其世界眼光均較上個世紀的商戰論者明顯上升到了一個新的層次。然而,耐人尋味的是,在最后談到中華民族的“自存之道”時,作者卻認為“吾國之不振,非歐族使之然,白族不能建國家之故也。”因此中國人必須“去依賴政府之心”,并“以白族之力,保固有之土地權力”。顯然在這里作者將中外經濟競爭勝利的希望,寄托在國內民族民主運動上。

對于這一點,梁啟超在其所撰《論民族競爭之大勢》一文中說得更為透徹。梁氏固然認為經濟界競爭至關重要,但他卻又強調:“夫平準競爭之起,由民族之膨脹也。而民族之所以能膨脹,罔不由民族主義國家主義而來。故未有政治界不能自立之民族,而于平準界能爭雄者……故今日欲救中國,無他術焉,亦先建設一民族主義之國家而已。”

應該指出,20世紀初期的中國人同中國傳統士大夫相比,盡管他們都把政治問題放在最重要的地位,但二者的心態卻已大不相同。泱泱大國妄自尊大的心理早已蕩然無存,取而代之的是在民族危亡日趨緊迫下的焦慮與不安。他們對政治問題的高度關注與日趨激進則往往導致對經濟建設的忽視,或者以強烈的政治訴求來進行經濟活動,結果往往因違背經濟規律使國家的經濟發展陷于種種混亂與無序之中。

這種混亂與無序的現象在清末收回利權運動與振興實業運動中表現得十分明顯。時人梁啟超當時就對此有所洞察并曾予以批評。他說:

公司之成立,往往不以企業觀念為動機。如近年各鐵路公司、礦業公司等,大率以挽回國權之思想而發起之。其附股者以是為對于國家之義務,而將來能獲利與否,暫且勿問。此其純潔之理想,寧不可敬?雖然,生計行為不可不率循生計原則,其事固明明為一種企業,而籌資本于租稅,義有所不可也。以故職員亦自托于為國家盡義務,股東且以見義勇為獎之,不忍苛加督責,及其營私敗露,然后從而掊擊之,則所損已不可復矣。此等公私雜糅,曖昧不明之理想,似愛國而實以病國也。

梁氏對這種從政治熱情出發,不按經濟規律與原則從事經濟活動所造成的弊端的揭示,可謂人木三分。不獨梁氏有此認識,當時一些在華的“局外旁觀者”,即外國人士對這一現象亦有深刻揭示。如一位駐中國東北的日本領事曾說:

中國的危機迫在眉睫,眾信,必須發展地方工業,抵制外國商品的進口。但是,還沒有進行過關于一般社會經濟形勢或供求關系的詳細調查;也沒有給計劃中的收入和支出,提供全面綜合的考慮;建設工業的一般需要的準備工作尚付闕如。在由這些模糊的,不成熟的實踐所促成的危險基礎上,可能為了滿足較高層官吏的要求,或者為了回答人民的喧鬧叫嚷,對工業的本質特點毫無所知,收回利權運動就把官員的輕信易欺和半懂不通的紳士的愚昧觀點聯合起來了。

帝國主義分子冷嘲熱諷的言辭卻也揭示了歷史的真實:收回利權運動期間誕生的一大批公司、企業,大多數命運不濟,旋起旋滅,“收回利權時期的樂觀主義和歡欣鼓舞以破產而告終”,這場運動尚不足成為一次工業化浪潮。歷史事實昭示世人:在一個國家與地區的現代化進程中,政治、經濟與文化各個子系統之間既需要密切配合,相互促進,又必須使三個子系統之間保持適度的距離與張力,維持必要的平衡。在三者之間過于厚此薄彼,必將給社會發展產生負面影響。當然,當回顧世紀之初如斯一段歷史,總結前人的經驗教訓時,我們卻不能輕率地鄙薄前人。中國有著幾千年重政治輕經濟的傳統,近代工業化程度低下,全國統一市場尚未形成,民族資產階級力量孱弱,而統治者又極端冥頑、腐朽。在這樣的情況下,產生政治與經濟的失衡在所難免。

四、結語

誠如不少論者所指出的那樣,相對于中國近代十分發達的政治民族主義與文化民族主義而言,經濟民族主義在理論上顯得頗為貧乏。但我們卻不能因此而忽視經濟民族主義思想的產生與發展對中國民族主義近代化、理性化所發揮的重要作用。臺灣學者王爾敏談到晚清重商思想時,曾指出:“若就民族主義而言中國之重商思想,則此實表現中國醒覺最理性之一面。”國內學者虞和平在分析清末民初“實業救國論”所蘊涵的民族主義觀念時,也曾精辟地指出這種觀念“已開始拋棄以我為中心,非我同類必無同心的盲目排外的傳統民族主義觀念,逐漸形成了以彼此平等,互通有無,師人之長補己之短為基本準則的理性化民族主義觀念”,并且認為,“這種民族主義觀念,不僅反映了清末民初中國資產階級民族主義思想水平的提高,它還將對資產階段的實業救國行為產生影響”。筆者對經濟民族主義核心理念——利權觀念的追蹤考察,可以讓人更加清晰地看到晚清經濟民族主義的形成與發展對近代民族主義的形成及其理性化所產生的重要推動作用。

近代利權觀念的產生,首先就是對中國傳統文化與種族民族主義的一個否定,它顯示出近代中國人在中外交往中開始走向理性與務實。盡管作為近代政治民族主義核心觀念之一的主權觀念的形成不完全是由利權觀念發展而來,但是近代中國人在與外人商戰,維護國家利權的過程中卻日益感受到主權問題的重要性。20世紀初期國人利權觀念的內涵之重心由經濟利益轉向國家主權,晚清經濟民族主義暫時淡出歷史舞臺并融匯到政治民族主義的大洪流中。可以說,晚清經濟民族主義催生和助長了近代政治民族主義,許多論者往往只看到了經濟民族主義依附于政治民族主義的一面而忽略了這一點。

晚清經濟民族主義思想的勃興,在一定程度上推動了中國近代經濟發展和現代化進程,將晚清經濟民族主義一概斥為“經濟排外主義”而大加貶損并不符合歷史的實際。但是,由于晚清中國經濟民族主義思想的產生與發展有其特殊的社會歷史條件與時代背景,因而也無可避免地具有其歷史和時代的局限性。

其一,中國經濟民族主義所蘊含的革新意識和開放意識均顯不足。中國經濟民族主義思想的產生與發展,從源頭而言只是對西方資本主義經濟侵略與經濟滲透的一種回應。傳統經濟下所形成的保守、自封的心態尚未有根本改變,出于自衛的意識,中國對西方自由市場經濟的沖擊的回應顯得遲鈍、保守、被動、消極,固守、排斥有余,革新、開放不足。而同一時期日本的反應同中國相比則顯得更加積極主動,其內蘊的開放與革新意識也較中國更為強烈。

1853年,日本著名軍事學家高島秋帆就立即上書幕府,反對鎖國政策。他指出,在貿易方面,“蠻夫互通有無,已成習以為常之事。以此物易彼物,于雙方均有益處。不僅貪一國之利,亦惠及各國民眾”。1858年,越前藩藩主松平慶永也上言主張與西方列強通商、建交:

1.觀方今之形勢,顯然已不可繼續實行鎖國。

2.近來我們亦期望主動航海于諸洲與各方進行貿易,故無理由拒絕來通商之人,且應允許外國公使駐在我國。

3.富國乃強兵之基礎,今后應創辦商政,開設貿易之學,與各方以有無相通,并據日本原來之地利,可致宇內第一之富饒也。

明治維新之后,日本政府更是積極“殖產興業”,發展對外貿易,強調“萬國交際之訣,唯在貿易權力之擴張伸縮。權力擴張,則國自富,兵自強”。日本從民族利己主義出發,面對西方列強對自己國家利益與主權的侵奪,大肆鼓吹從朝鮮、中國奪取土地,來補償從歐美所受到的貿易損失。并且以“失之于歐美,取之于鄰國”作為自己的對外方針。近代中國人利權觀念的形成與商戰口號的鼓吹,是在軍事抵抗失敗后,面對洋貨、洋煙在中國的傾銷,“既不能禁洋貨之不來,又不能使華民之不用”的情形下,旨在以“堵漏卮”,“絕外耗”或者“稍分洋商之利”。相當長的一段時間內,中國人沒有認識貿易中互利互惠的一面,更不曾將積極發展對外貿易視作中華民族走向富強的歷史契機在,則是將中外貿易看作西方列強對華侵略的手段,結果只是“我利日興,則彼利自薄”,類似日本人士的強調中外貿易的互利互惠,大力鼓吹自由開放的思想和主張,直到甲午戰后才由譚嗣同、嚴復等人提出來。然而為時已晚,而且這遲來的呼吁也很難成為大多數人的共識。

其二,晚清民族主義存在著諸多矛盾與種種失衡,并且產生了一些認識上的誤區。這對中國現代化進程產生了不少消極的影響。保護主義與自由開放的矛盾沖突往往使人在擴大對外開放與保護民族工業上無所適從;在主權與利益問題上的畸輕畸重時常造成中國引進外國資金與人才的心理障礙;而以強烈的政治熱情從事經濟活動,這一政治與經濟的失衡又每每導致國人在經濟建設中一轟而起,一擁而上,忽視經濟發展自身的規律,造成經濟建設的混亂與無序,并且反過來使得國內政治層面的變革因為經濟基礎的缺失而受挫。

對于前人經濟民族主義思想中存在的種種誤區與非理性的一面,我們毋須掩飾,更不能輕率地予以鄙薄和嘲弄,而應將之納入特定的社會歷史背景中給予理解與同情。最后,筆者堅信,21世紀的中國人,在批判地繼承前人寶貴的精神遺產的基礎上,一定能夠比前人做得更好。