蔡瀾:我不是才子,也別叫我食神

美亞

他的美食煙火升騰、愛情活色生香、寫作筆耕不輟、生意如火如荼,但蔡瀾總以一種桀驁不羈和放浪形骸的形象,與時代抗衡。他不喜歡所有標簽,坦言,只想做個有人味的人。

合作多年的成龍曾說蔡瀾是“所有人的朋友”。老友倪匡也評價說,蔡瀾是一個從來不會有人背后說他壞話的人。

蔡瀾身處是非之圈,身邊盡是拔尖人精,如何做到真誠與完美的重合?

文字里的蔡瀾是小心狷介、圭臬分明的,他對“好”人要求很高,比如遲到、邋遢、無禮、話多、膚淺,都是他的雷池禁地。

現實中的蔡瀾立體復現了他的文字,不茍言笑。對略微尖銳的問題,他會迂回搪塞,給出一個四平八穩的標準答案,要么就如他面對“倪匡和金庸的文字,你覺得誰的更好?”這種問題時,他會巧妙地轉移話題。

蔡瀾在書中形容自己“狐貍臉”,配套上一個八面玲瓏的周全腦,他盡力維護著每個人的尊嚴和心情。

要怎樣的自持自控,才能讓這份毫無死角的情商保持高速運轉?蔡瀾私底下究竟是個怎樣的人?或者他并沒有私底下,他的私底下僅僅只在內心。

你要對藝術有良心,還是對錢有良心?

提到蔡瀾,許多人想到的都是“香港四大才子”和“食神”之名。但今年77歲的蔡瀾,其實做了40年的電影。父親蔡文玄是一位新加坡詩人,同時擔任邵氏公司的電影發行及宣傳,兼職影院經理。

因此,蔡瀾是在電影院里看著戲長大的,他少年時代就在新加坡《南洋商報》發表影評。1957年,17歲的蔡瀾深受邵逸夫的器重,擔任了邵氏電影公司的駐日經理,后就讀日本大學藝術學部共度電影課編導系。

門楣傳承和科班學習后,23歲的蔡瀾到了香港,正式任職邵氏電影監制,制作了一系列成龍電影,如《城市獵人》《龍兄虎弟》《重案組》等。

當被問及為何從影40年,卻從來沒有做一次導演時,蔡瀾說,導演拍電影需要一兩年,但監制可以同時做四五部戲,接觸四五個劇組,比較全面。

這份答案顯得相當套路。他自己透露過,自己最愛的導演是鬼才斯坦利·庫布里克,鐘愛《天堂電影院》那種醇厚溫情的意大利法國式電影。這和他從影40年,監制最多的邵氏商業電影風格完全是南轅北轍。他自己就曾向邵逸夫建議過,我們可不可以拍九部賣座的電影,拍一部自己喜歡的電影呢?

在那個電影產業如日中天的年代,隨意攢一部都能賺錢,因此邵逸夫立刻反問他:十部都賣座,為何要去拍一部不賣座的呢?

也許,他真正不去觸碰導演位置的真正原因,更像是一份近鄉情怯的負擔感,骨子里有對頂級電影藝術的執念,又怯于藝術與賣座之間的反比。他說,“你要對藝術有良心,還是要對錢有良心?”

在蔡瀾眼里,電影是摯愛,卻對電影行業深惡痛絕。因為電影明明是群策群力的產物,可所有的導演都喜歡說:這是我的電影。他談論起現今的電影行業,搖首喟嘆:“一個業外土豪,因為投資就能對電影指手畫腳,電影行業是病態產業。所以現今中國所有的導演和電影我都不喜歡。”

電影行業是他唯一表達出涇渭分明的厭惡的話題。“我認為每個人都應該到了某階段就一鞠躬下舞臺,你不能一直霸占那個位置,霸占到人家把你踢下來為止,到了一個階段就應該停止,去做別的事情。”

蔡瀾這段意味深長的話,不禁讓人想起他另一位好友,武俠導演張徹。后者捧紅了眾多邵氏武打巨星,終身執念電影,老來卻窮困潦倒。徒子徒孫恭賀他從影40周年,聚眾拍攝了《義膽群英》,并把這部集中了李修賢、姜大衛、狄龍、周星馳的賣座電影,票房收入盡數贈予恩師張徹。張徹卻把這筆收入再次投入電影。

廉頗老矣,尚能飯否?晚年張徹就如他電影里的俠士,壯志未酬,悲愴蒼涼。也許蔡瀾就是看破了電影與時代功利性的殘忍淘汰,選擇了“悠然下樓梯”(狄龍原話),改行寫作。

略帶粗暴,是最簡單的接地氣

其實蔡瀾寫作并不算改行,他14歲就在新加坡《星洲日報》發表過小說《瘋人院》。40歲時,他受邀在香港《東方早報》副刊《龍門陣》寫文。有了一定的讀者基礎后,老友倪匡將他推薦給金庸先生。從此蔡瀾在金庸的《明報》副刊開了一個名叫“草草不工”的長期專欄。“草草不工”四個字是他的自謙,形容潦草與馬虎。但實際上,蔡瀾對于寫作有著錙銖必較的嚴謹。他說這是父親自幼的教誨。

蔡瀾的小文在結構上像歐·亨利,喜歡在結尾處反轉。在語言風格上,他堅持用國語寫作,平白直敘。文章整體沿襲他鐘意的明朝小品文,精悍簡練,沒有廢話。

他也如他喜歡的作家汪曾祺那樣,常在文章中加一些簡單粗暴的民間問候語。比如汪曾祺寫梔子花的手法便深得他心:“梔子花粗粗大大,又香得撣都撣不開,于是為文雅人不取,以為品格不高。梔子花說:‘去你媽的,我就是要這樣香,香得痛痛快快,你們他媽的管得著嗎?”

蔡瀾在文中常稱愛慕虛榮的女人為“專業八婆”,文里也毫不避諱時常用“你老母”等民間粵語口頭感嘆詞。但他說,這幾者無非指向同一個目標:傳播更廣泛。

結構的新穎讓他的專欄在雜文盛行的《明報》副刊脫穎而出;國語雖不如粵語詞句的生動,卻能囊括所有華人的認知;短小精簡,是給讀者意猶未盡的閱讀體驗,而略帶粗暴,乃是最簡單的接地氣。

為了達到四兩撥千斤的效果,幾百字的文章,蔡瀾要花上一兩個小時斟字酌句,第二天再反復修改。而題材,是分秒必爭地構思。在那個競爭激烈,人才濟濟的報紙年代,作家只能靠天天自榨,才能不被淘汰。

他寫了三十幾年,出版書籍超過200本,和李碧華、亦舒并稱香港天地圖書公司的三大“臺柱”。直到2016年,他依然在出版新書。

四大才子的魔咒

蔡瀾曾多次公開聲明,他不喜歡“香港四大才子之一”這個稱號:“就是不喜歡啊,我不是什么四大才子,也不是什么食神,我只想做一個有人味的人,這點就足夠難了。”

他說對金庸先生是“敬重”,而和倪匡先生“最有緣分”。親疏遠近以緣分來定義,你不得不對他的語言技巧佩服萬分。

有一個微妙的大眾認知:在所有搜索引擎里,關于“香港四大才子”的釋義和解讀,蔡瀾都排在末尾。這幾乎可以代表這四個人地位的孰重孰輕。并且,四人標簽分別是:寫武俠的金庸、寫科幻的倪匡、寫歌詞的黃霑、寫美食的蔡瀾。

以美食這個有些許下里巴人的大眾話題躋身四大才子,倪匡、黃霑、蔡瀾一同主持的《今夜不設防》也許起到了一定的作用,人們已然把這三個性情相投又風流倜儻的文人,看成抱團的整體。加上金庸的江湖地位,進而湊齊了香港四大才子。

實際上以美食來界定蔡瀾的才華,傲骨嶙峋的蔡瀾是尷尬的。

蔡瀾曾師從書法篆刻泰斗馮康侯學習書法和篆刻,早期全世界旅居,通曉多國語言。他曾和周潤發探討攝影,和黃永玉論畫,和亦舒談焚香。更別提貫穿一生的電影和寫作了。

金庸形容蔡瀾“琴棋書畫,財色酒氣,吃喝嫖賭,文學電影,什么都懂。他不彈古琴,不下圍棋,不作畫,不嫖,不賭,但人生中各種玩意兒都懂其門道。于電影、詩詞、書法、金石、飲食之道,更可說是第一流的通達。”

蔡瀾也曾帶著金庸等一眾好友,漫游全球,他是每次旅行的導游、餐廳指引和全程安排。做過多年電影制片的他,顯然有著面面俱到、統籌全局的習慣。

這樣四通八達的蔡瀾,似乎沒有在任何一項陽春白雪的才華中突圍。在香港文化爆棚式速進的六七十年代,多的是既生瑜何生亮的陰差陽錯、懷才不遇。而躊躇滿志的少年蔡瀾,可曾想過,他將在中年往后,以美食家的身份被大眾銘記和定位。

除了媽媽的味道

蔡瀾是偶然進入美食領域的。新加坡的老父親來香港,蔡瀾帶他去飲茶,等不到座位,又遭到侍者的奚落。回去后,他把用餐見聞寫上了專欄,后來一發不可收拾,逐漸過渡到單純的美食鑒賞,從此正式涉足美食圈,并形成了他被人熟知的最大標簽。

對此,他淡淡評價:“我只是全球各地跑得多,吃得各國美食,自然有了審美鑒賞力。”

作為《舌尖上的中國》紀錄片總顧問,他對中國八大菜系有何評價呢?面對這個問題,蔡瀾保持了一貫的冷靜圓滑,“各有千秋”,不予置評。“因為人很狹隘,你不能批評,人家會要你的命。我回新加坡,說新加坡的東西不好吃,他們就群起而攻之。”

也許人對食物的狹隘,來源于味蕾上的鄉愁,所以帶有主觀的偏頗,蔡瀾對潮州菜的情感,來自“媽媽的味道”。除此之外,評定標準就是好吃與否。他說“喜歡美食要有極度鄉愁的偏見,這是人類對于食物的基礎。但是美食家要的不只是口味,更是知識層面的解讀。要不停地去比較,家鄉的東西和其他省份比較,然后其他國家比較,你就能更立體地比較食材。這應該是美食家的基礎。”

蔡瀾對中國飲食,抱著一種恨鐵不成鋼的惋惜。“為何中國美食那么多,放在全世界的菜譜里,它更多的是唐人街的鱗次櫛比的餐飲連鎖,成不了高堂之上的珍饈美饌?”對比日本菜的高貴精致,中國菜的“好吃”似乎成了一種諷刺。

在他看來,其中最大的區別是我們對食材的態度不同。日本大廚對食材有儀式感的敬畏,會坐在你對面給你親手制作,然后告訴你,這條魚有多么難得,這個醬料我們花了8個小時調制。

而中國大廚,總是在廚房孤獨操刀,我們圍坐一桌,觥籌交錯,這頓飯和廚師無關,也沒有人關心桌上的菜肴需要花的時間和精力。

我們對食材的態度,決定了我們是否會把這樣的精粹,竭力進行文化輸出。中國人愛吃,但只是感官的享受,并不是愛食物本身。

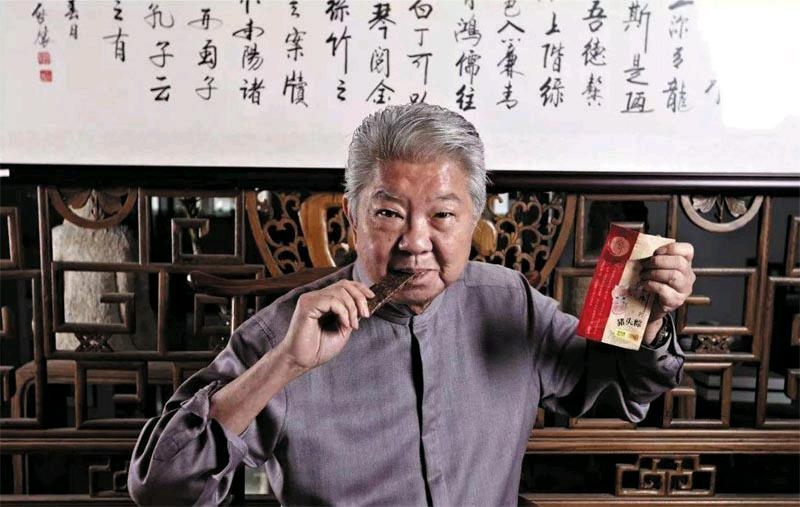

在這樣的飲食文化氛圍下,蔡瀾決定來做“包裝”這件事,他開創了自己的品牌。

從暴暴到抱抱

“暴暴茶”是蔡瀾從商的第一款產品。起因是開茶館的朋友不愿意聽取他的意見,覺得“做自己的茶”這個主意“很賤”。蔡瀾就憤起自己做了暴暴茶。

暴暴茶的意思是,暴飲暴食都不怕,主打消脂清腸。后來蔡瀾又做了“暴暴飯焦”等系列暴暴產品,老友倪匡在美國的時候,蔡瀾給他寄得最多的,就是暴暴飯焦。每次打完電話倪匡的最后一句,就是叮囑蔡瀾給他寄去美國。

發展到后來,蔡瀾已經不囿于產品線的經營,他開始利用聲名鵲起的美食家身份,做實體餐飲。位于香港九龍紅磡的黃埔新天地,邀請蔡瀾共建“蔡瀾美食坊”,蔡瀾精挑細選欽點的香港餐廳,才有資格進駐這里。辣蟹坊、王家沙、鏞記等香港老字號,都能在這里一網打盡。2006年,蔡瀾把“蔡瀾美食坊”分店開在了與香港毗鄰的深圳,人流洶涌的中信地鐵商場,給這個美食坊帶來了不菲的收益。

從文人過渡到生意人,蔡瀾體察到生意之奧義:“商者,商量也。生意者,生之意識者。”他似乎享受的是做生意斗智斗勇的過程,而非賺錢的結果。但這種無心插柳帶來的名望地位,又相輔相成,為他的“食神”稱號贏得了更高的知名度和話語權。

在中國這個民以食為天的國度,“食神”二字,給蔡瀾帶來無限商機。在九龍街市,走兩步就能看到貼著蔡瀾合影的商鋪。

蔡瀾對這些老街坊的合影要求都有求必應,對于商鋪來說,掛上一張和蔡瀾的合影,無疑是蓋上了“好吃”的印戳。這又給蔡瀾帶來了困擾:如何讓大家分辨哪些是真正的美食?

于是他昭告天下:在合影里,但凡我嘴角露出微笑,就是權威認證。而如果我冷漠無情,就代表我是迫于無奈。

蔡瀾如今在內地電商上開了自己的店“蔡瀾的花花世界”,換了一個品牌名叫“抱抱”。從暴暴到抱抱,同音二字,看起來有一種不可言傳的微妙感。

蔡瀾微笑著解釋:“年紀大了就覺得暴暴太過暴躁,所以就用擁抱的抱了,這也是我人生的另外一個階段。”

少年夫妻老來伴

蔡瀾所說的另一個階段,不知是否包含少年夫妻老來伴。他如今經常被拍到和太太方瓊文一起手牽手買菜。而這位太太,是當初蔡瀾的母親在他同時交往的幾個女友里選擇的“賢妻”。

蔡瀾也在公開場合贊賞,母親選得對。因為方瓊文從不干涉他的自由,他的花邊,他的飯局。也依照他的觀念行事,堅持做丁克。

作為女人,婚后諸多付出都是愛之深,退之甘愿,可那句“結婚是母親的選擇”似乎有些傷人,總覺得這份堂而皇之的得意來源于在這段關系里的絕對強勢。

蔡瀾也毫不避諱地談論:性和愛一定可以分開。男人如此,女人也一樣,當知識結構上升到一定層次,也同樣會覺得男歡女愛是獨立于愛情和婚姻的快事。而善男信女之所以為情所困,在于化簡為繁,執念關系和名分。他認為婚姻制度就是違背本我快樂的桎梏。

蔡瀾的兩性觀,更像是披著新潮外衣的傳統大男子主義,他對女人的審美標準,是柔美賢良,比如陳秀雯這種。談到現代女性的獨立強勢,他直言“女人年紀大之后很恐怖的”。“哪里恐怖?”他笑而不語,隨后補充說,沒有人喜歡在床上打架的女人,那還不如養一只貓。

蔡瀾筆下的“紅顏知己”很多,包括鐘楚紅、鄭佩佩、楊惠珊、亦舒等。在《蔡瀾這個人》中,他曾自問自答:“你活了六十年,有多少個女朋友?”“我帶旅行團,有位團友也問過我同樣的問題。我回答說有四十七個。”

問他紅顏知己和情人有界定標準嗎?他坦然地說:沒有界定,只看雙方有沒有想法和緣分繼續。

蔡瀾曾在《紅顏知己》這本書里寫過他的少年夢:“小時候讀古書,看名畫,見詩人攜青樓名妓數名游山玩水,羨慕之極,向上蒼許愿,愿在人間一日,能有同樣艷遇,死也瞑目。”

他平生至此,婚與不婚,都不妨礙他竭力圓這份風流少年夢。

一個悲觀主義者

叔本華是著名的悲觀主義者,他信奉宿命論和絕對論,認為一切事情都是按照其嚴格的必然性發生,我們所感覺到的自由意志仍然是處于表象世界的活動。

蔡瀾的底色就是悲觀主義。但他又以自己的倔強對這份悲觀進行了頑抗。他沒有宗教信仰,認為“我們不能決定我們的出生,但可以決定我們的死亡”,當他未來老到生理肉體上不夠體面時,他會選擇安樂死。在問及他為何堅持丁克時,他說:“這個世界太糟糕,沒有必要讓后代來走一遭。”

也許話未必由衷,就如他自己,一生可稱美好充實,選擇丁克是不是一種武斷的剝奪呢?

蔡瀾在《江湖老友》中,曾回憶這么一件事:他當年在日本東京工作,養了一籠金絲雀,生活閑適寧靜。某日接到武打巨星王羽的電話,到韓國去救急。王羽正在韓國導演一部電影,他的制片是個外行,拍攝停滯,困難重重。蔡瀾去了以后,快刀斬亂麻處理妥當所有問題,在農歷新年前讓這部戲殺青。

然而當他回到東京,花已枯,雀已亡。他見自己如此顧此失彼,衍生到照料后代的高風險上,斷絕此念。

蔡瀾的丁克,似乎來源于對世界的不信任,和對自己的不信任。他對后代處理與世界的關系、自己如何處理和后代的關系,都持否定態度。

另一面,蔡瀾又是溫情脈脈的。他為畫家好友蘇美璐小姐的畫展積極籌劃,分別在香港、澳門、廣州開展。蘇美璐畫的內容是香港舊時的市井生活。蔡瀾說,那時候的人比較有人味,沒有利益爭端,環境也足夠單純。這就是他全力以赴這場畫展的原因。

“人味”這個詞在蔡瀾的口中屢次出現。他對這個時代的人和氛圍抱以強烈的不滿,所以用桀驁不羈和放浪形骸來具象處理這份憤懣。

恍惚中,仿佛在他身上看到了魏晉南北朝七賢論道的些許味道,思想自由和環境的桎梏,讓蔡瀾處于一種撕裂的狀態。

我們看到的那個奮進、篤定、克己的蔡瀾,也是他與時代抗衡的一種軀殼保護。他的美食煙火升騰、愛情活色生香、寫作筆耕不輟、生意如火如荼,他好像要用這種全方位的勤勉去改變點什么,又遺忘點什么。

正如他自己所說:“我很忙,我來不及疲累。我要忙到再也忙不動才會停下來。”

(周游薦自《南都周刊》)