我國高新技術產業規模演化空間相關性分析

周攀

【摘 要】利用Moran指數分析表明,中國高新技術產業規模演化過程受到各因素的共同驅動,但在局部區域和階段上存在異質性。東、中、西部基本均以2006年為分界點形成發展的兩大階段。1998~2006年為高新技術產業規模增長一倍,但是在2006年以后,規模提升速度有所放緩,且Moran指數顯示高新技術產業發展的空間依賴有所加劇,產業集聚成為產業發展的一大趨勢。而由Lisa圖對比看出東部沿海地區較中西部更為發展。2011年較1998年,新出現了以四川為代表的新的高新技術產業集聚,且各集聚區域的產業輻射作用更加突顯。只有充分考慮該產業規模演化過程的時空差異,才能實現在不同的發展階段高新技術產業在不同區域的平衡發展。

【關鍵詞】高新技術產業;Moran;Lisa圖;空間相關性

20世紀90年代以來,中國高新技術產業作為經濟增長的一大增長極,已然成為區域經濟競爭的核心[1],其產業發展規模近十年翻了一番,同時也出現了空間集聚和分布現象。但對于高新技術產業規模空間集聚的分析卻是很少。高新技術產業作為先進技術、先進生產力的代表,其無論是在提升社會經濟效率還是在增強國家核心競爭力方面都起到至關重要的作用[2],高新技術產業的發展規模并沒有表現出逐年遞增的趨勢,特別是2006~2009之間的大幅度下跌,這些都表明了我國高新技術產業發展規模的波動性,造成這一波動性的原因有沒有空間的相關影響。而通過對1998至2011年的數據進行分析,利用Moran指數檢驗高新技術產業的規模,隨著年份增長,是否存在空間相關性。

一、高新技術產業發展規模空間相關性分析

由于以前學者對于高新技術產業空間分析得相對較少,故本文采用探索性數據分析方法,運用空間自相關Moran指數分析我國高新技術產業發展規模是否存在空間自相關性,并進一步采用LISA集群圖來檢驗局部地區高值或低值是否具有空間上區域集聚。

(一)高新技術產業發展規模的空間自相關檢驗

Moran指數是觀測值與它的空間滯后之間的相關系數,其取值范圍在-1到1之間。若各區域觀測值呈空間正相關,則Moran值在0~1之間,Moran值越接近于1,表明其空間正相關性越強,反之則為負相關。

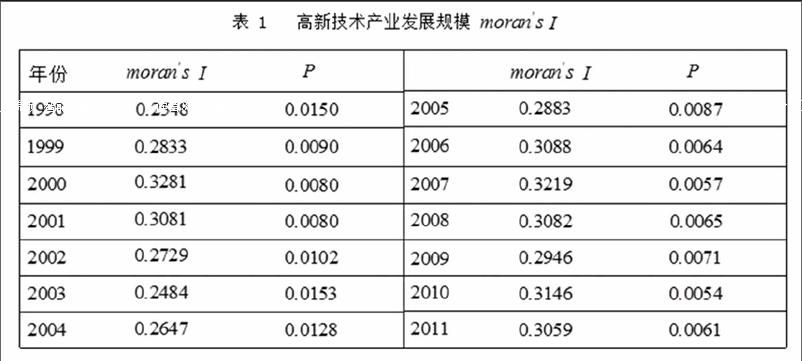

從表1可以看出,我國高新技術產業發展規模的Moran指數均為正值,且均通過5%的顯著性水平檢驗,這表明,我國的高新技術產業發展在空間分布上具有顯著的正相關性(即空間依賴性)。也就是說,高新技術產業發展在空間上的分布并非是隨機的,而是我國高新技術產業發展規模表現出在空間上某些省域趨于集聚。而且由指數大小可以看出,隨著年份增加,大體呈現增高趨勢,這說明這種空間依賴程度也逐漸增強。

(二)高新技術產業發展規模的空間關聯局域指標LISA分析

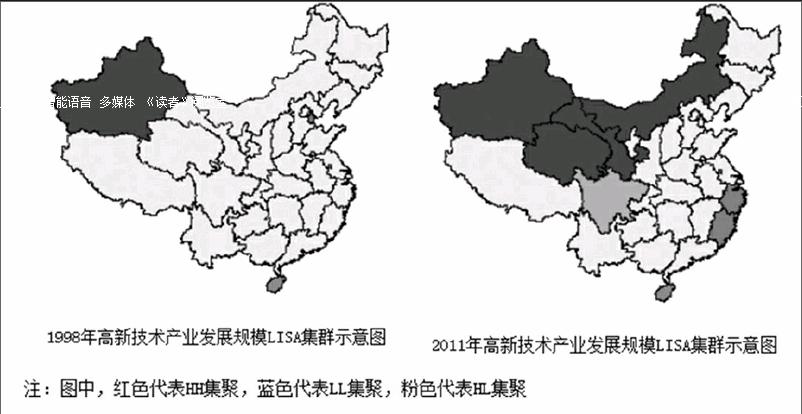

通過Moran指數分析得出的全域空間自相關分析無法用于進一步分析不同地理位置的區域空間關聯模式,所以本文采用局域空間關聯指標LISA直接呈現局部地區及各省份在空間上是否趨于集聚。鑒于篇幅原因,本文僅列舉2年(1998、2011年)的LISA集聚圖,可以看出這14年,我國高新技術產業空間發展集聚程度,如下圖所示。

(三)高新技術產業發展規模的空間關聯局域指標LISA結果

通過局域LISA集群圖可以直觀的看出,我國高新技術產業發展規模在我國空間上呈現出不同的集聚。早期,我國高新技術產業發展規模呈現出一個以天津為中心,與周邊北京、河北等地區組成的發展高值集聚,集聚范圍較小,而以天津為代表的集聚地區在全國只有一個,而且只出現在最發達的地區,而上海,廣東等高新技術產業大省還沒有發展起來,主要由于20世紀90年代我國才全面發展高新技術產業,全國大多數地區均處于起步發展階段,而北京作為我國政治經濟文化中心,憑借其區位優勢,優先發展高新技術產業,所以其集聚程度較高。第二個是以新疆為中心,與周邊內蒙古、西藏、青海、甘肅、等地區組成的發展低值集聚,說明我國在1998年我國以新疆為中心的西部地區高新技術產業并未得到有效發展,相對落后。

此外還能看出海南省的高新技術產業發展相對中西部地區發達。

而隨時間的發展,2011年,我國高新技術產業發展規模呈現出新的集聚區域,第一個是以浙江、福建為中心,與周邊廣東、江蘇等地區組成的發展高值集聚,而這幾個省份的高新技術產業產值為全國是高,且都在東部地區;第二個是以新疆、西藏、甘肅、青海等地區組成的發展低值集聚,但范圍較大,說明西部地區的高新技術產業得到了一定程度的發展;同時出現了以四川為中心的新的集聚,四川高新技術產業在2000年以后才得到飛速發展,出現了以成都為中心,綿陽科技城,德陽南充等外圍城市圈為代表的高新技術產業區。總的來說,高新技術產業出現了更為明顯的空間集聚現象,且出現了多個發展中心,且這些發展中心的輻射效應更加地明顯,范圍更大。也體現出我國高新技術產業規模空間集聚的趨勢,而這種集聚能夠更加促進產業的發展。

探索性空間數據分析的結果表明,我國省際間的高新技術產業發展規模在空間分布上存在顯著的正空間相關性,且具有很明顯的時間差異性,可能會導致變量因為時空上的變異性、復雜性等原因而產生的非平穩性。

二、結論

總的來說,高新技術產業空間依賴的增強,伴隨著產業產值的顯著升,表明推動高新技術產業集聚有利于我國高新技術產業規模發展,帶動周邊城市高新技術產業發展;同時東、中、西部地區出現的不同程度的產業集聚效應,也說明我國高新技術產業發展的空間不均衡性,而這種不均衡性不僅僅與產業的各種投入有關,還往往存在空間相關性。

【參考文獻】

[1] 魏心鎮, 王緝慈. 新的產業空間—高技術產業開發區的發展與布局[M]. 北京:北京大學出版社, 1993

[2] 萬鋼. 國家高新區對實現經濟又好又快發展的重要貢獻和戰略意義[J]. 中國高新技術企業, 2008, (9):13-16.

[3] SANG-CHUL PARK. Science parks in South-Korea and Sweden: A study on comparison between Taedok Science Town and ldean Science Park[J]. Korea Observer, 2002.33(99-120)

[4] 張小蒂,王中興. 中國 R&D 投入與高技術產業研發產出的相關性分析[J]. 科學學研究, 2008.3(526-529)

[5] 楊清可,段學軍. 基于DEA-Malmquist模型的高新技術產業發展效率的時空測度與省際差異研究[J]. 經濟地理,2014(07):103-110.

[6] 陳四輝,王亞新. 我國高新技術產業省區差異與投入績效實證研究[J]. 經濟地理, 2015(02): 120-126.

[7] 張紹合, 賀建林. 湖南省高新技術產業發展影響因素的實證分析[J]. 湖南財經高等專科學校學報,2010.3(85-87)

[8] 周兵,蒲勇鍵. 湖南省制造業產業集群對經濟增長的影響究 [J]. 中國軟科學,2003.5(119-121)

[9] 魏世紅,譚開明. 高新技術產業集群協同效應分析[J]. 中國科技論壇,2007.5(71-74)

[10] 李新春, 宋宇, 蔣年云. 高科技創業的地區差異[J]. 中國社會科學,2004(3)