單純毫針針刺治療鼻鼽的選穴規律研究*

何夢陽,張劉波,朱宇清△,張 矛

(1.北京中醫藥大學,北京 100029; 2.中日友好醫院,北京 100029)

鼻鼽屬于西醫學變應性鼻炎或過敏性鼻炎的范疇,以鼻黏膜變應性炎癥為主要特征[1-2],伴有鼻部堵塞感、鼻音重、陣發性打噴嚏、眼癢和流清水樣涕等癥狀,是一種變態反應性疾病,故又稱之為變應性鼻炎。鼻鼽由體內多種細胞因子和免疫細胞參與,是在易感個體接觸某種過敏原后由免疫球蛋白E介導的炎性介質釋放所造成的。臨床常將過敏性鼻炎分為兩種,一種為常年性,一種為季節性。目前出現了新的分類方法,在“過敏性鼻炎及其對哮喘的影響”一文中根據過敏性鼻炎臨床癥狀的持續時間將其分為間歇性和持續性兩種[3-4]。從公共衛生的角度看,過敏性鼻炎是一個世界性的大問題,過敏性鼻炎在成人中的患病率從拉丁美洲的7%到美國的14%[5],我國更高,達28%~39%[2],其中我國成年人的患病率為4%~38%[6]。當過敏性鼻炎持續反復發作時可伴有多種呼吸系統疾病,嚴重者可合并哮喘、中耳炎和睡眠障礙等,鼻鼽會對患者的身心健康造成十分不利的影響[3,7-8]。

目前西醫學常采用藥物療法、避免接觸致敏變應原和免疫療法等治療過敏性鼻炎,其中最為理想的治療是免疫療法中的脫敏治療[9-10]。但脫敏治療只對過敏原較為單一的患者有良好的效果,加之過敏原不易精確找出、脫敏治療周期較長、治療費用較高,并不是可以普遍運用到臨床的治療方法[11]。而中醫學選取的單純運用毫針針刺治療鼻鼽的療法,具有安全性高、療效顯著、操作簡單和價格低廉等優點。本研究通過選取分析單純毫針針刺治療鼻鼽的臨床文獻,探討臨床采取單純毫針針刺治療鼻鼽的選穴規律,以期在鼻鼽治療中提供指導和幫助,現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 資料來源

檢索從1987年1月—2019年9月期間在萬方數據庫、中國知識網數據總庫和維普中文期刊資源等中文數據庫中關于鼻鼽治療的文獻。

1.2 檢索方法

①使用“鼻鼽”“針灸”“變異性鼻炎”“過敏性鼻炎”或“針刺”作為關鍵詞檢索路徑進行檢索;②按照納排標準進行文獻的篩選;③建立Excel表格進行統計學分析歸納選取文獻中的選穴規律。

1.3 納入標準

①臨床包括以針灸為主要干預手段治療鼻鼽的文獻;②確診為鼻鼽且有明確的療效評價標準;③以針灸治療為主要干預手段的臨床研究;④文獻類型包括臨床隨機對照試驗和臨床療效觀察。

1.4 排除標準

①綜述類、動物實驗研究類、個人經驗和案例等報道類的文獻;②鼻鼽診斷標準不明確者;③具體用穴描述不清者;④非單純毫針針刺治療,包括電針、溫針灸、針刺加艾灸療法、針藥聯合治療、微針療法(如頭針、耳針等)及穴位敷貼、穴位埋線和穴位注射等療法;⑤重復發表或臨床數據雷同僅收錄最新1篇;⑥使用針刺治療的病例數少于30例者。

1.5 統計學方法

1.5.1 數據標準化 將符合納入和排除標準的文章進行歸納、總結與整合,依據普通高等教育“十二五”國家級規劃教材《針灸學》對穴位名稱與歸經進行規范化處理。

1.5.2 數據庫建立 建立單純毫針針刺治療鼻鼽的Excel處方數據庫,所保存信息由1人錄入,另1人校對,并將其導入SPSS Statistics 20和SPSS Modeler 18。

1.5.3 統計軟件 應用統計學軟件在SPSS Statistics 20對數據進行描述性分析和聚類分析,在SPSS Modeler18中對單純毫針針刺鼻鼽的數據進行關聯規則分析。

2 結果

2.1 腧穴選用頻次分析

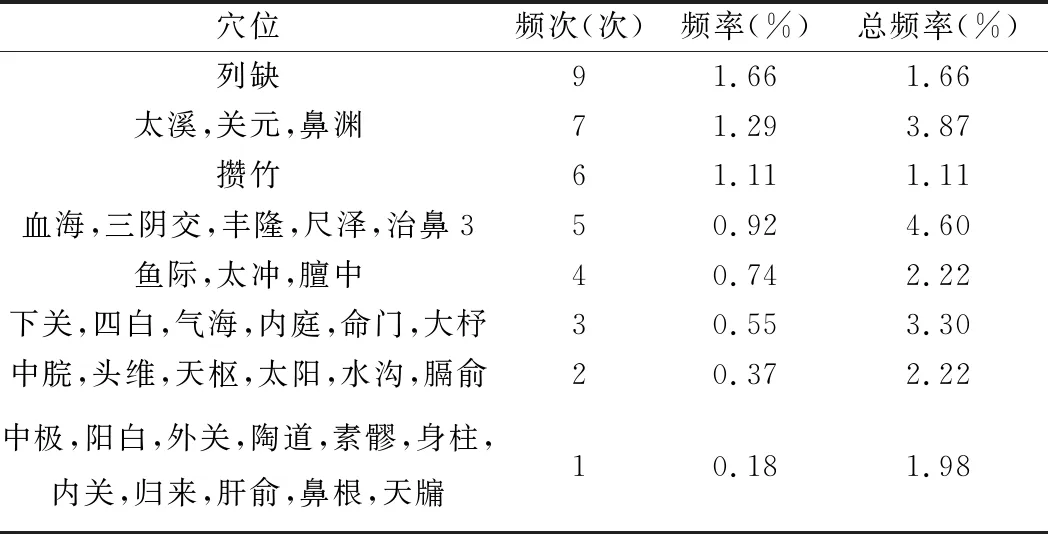

檢索到與之相關的文獻共1 350篇,根據納排標準篩選后剩下的文章為71篇,詳見圖1,涉及51個腧穴,十四正經腧穴45個,經驗穴3個,經外奇穴3個,使用頻次共541次。其中使用頻次由高到低的前15個穴位依次為迎香、合谷、印堂、足三里、肺俞、風池、大椎、腎俞、上迎香、上星、脾俞、風門、曲池、百會與通天。詳見表1~2。

表1 常用穴位的使用頻次和頻率(頻次≥10)

表2 常用穴位的使用頻次和頻率(頻次<10)

2.2 腧穴所屬經脈統計

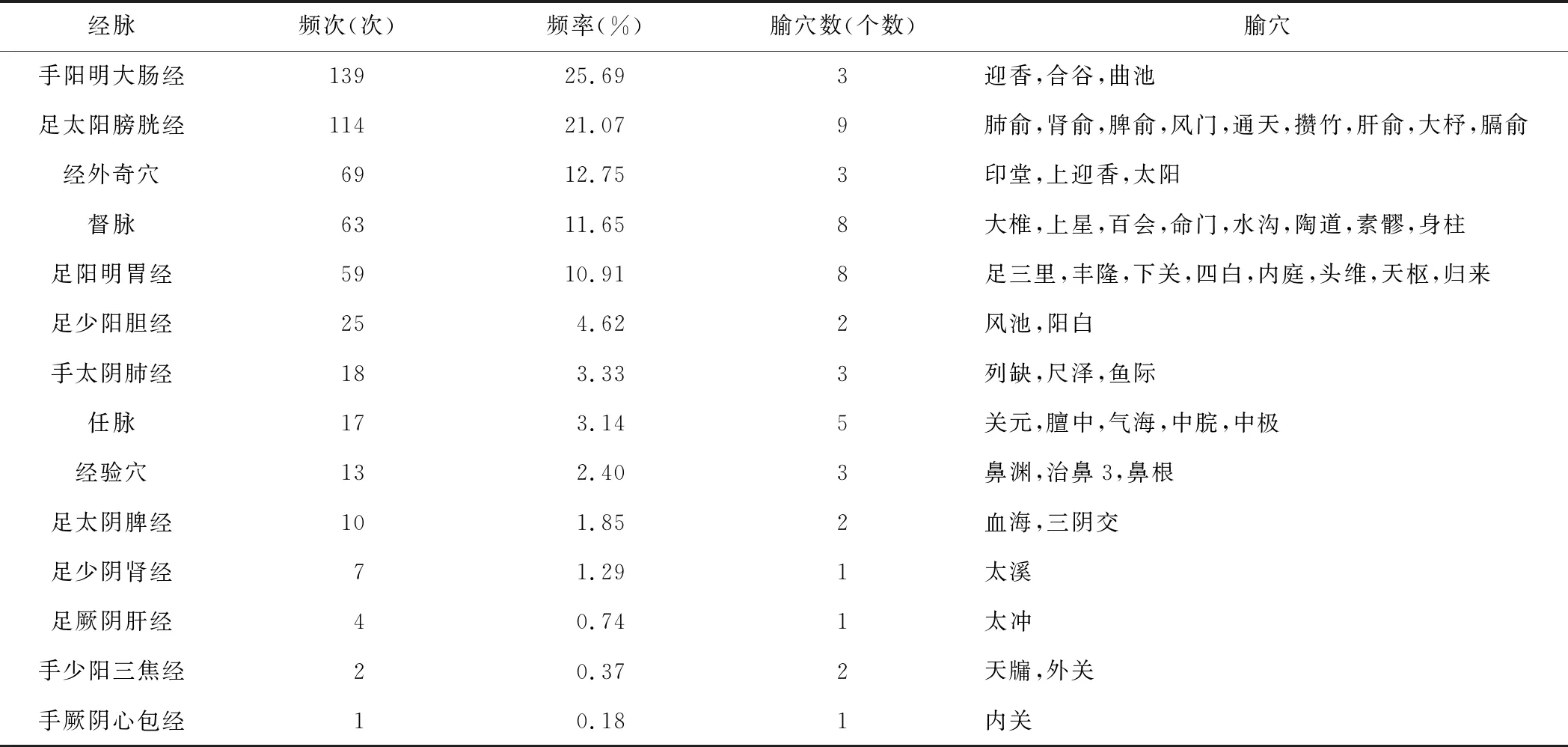

單純毫針針刺治療鼻鼽以手陽明大腸經(139,25.69%)和足太陽膀胱經(114,21.07%)為主。詳見表3。

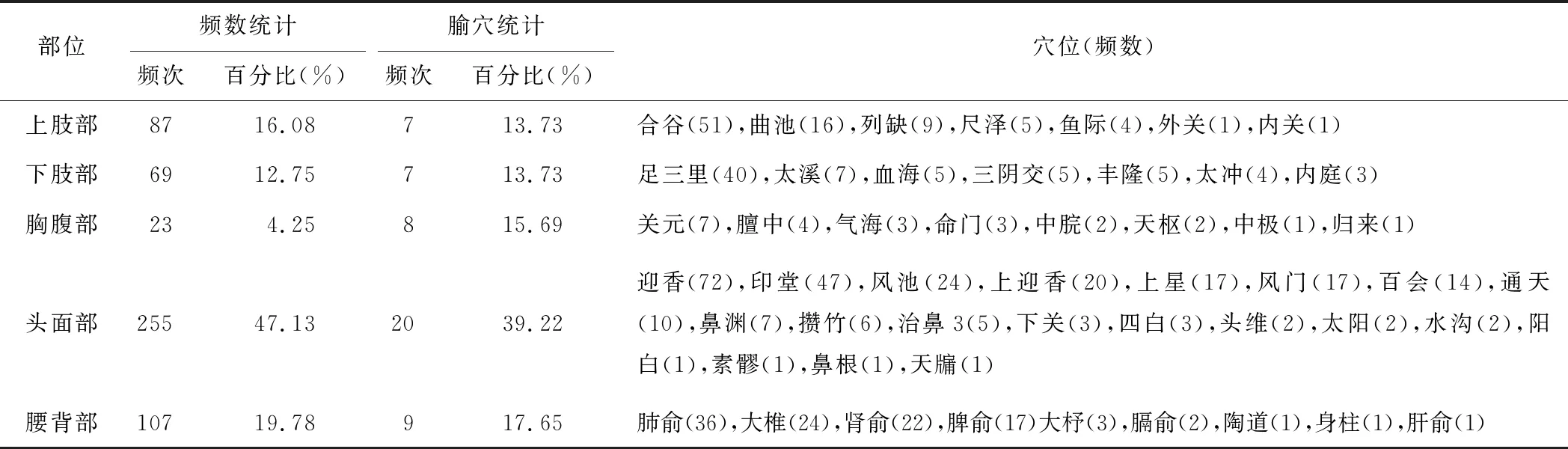

2.3 腧穴所屬部位統計

單純毫針針刺治療鼻鼽以頭面部(255,47.13%)選穴為主,其次為腰背部(107,19.87%)。詳見表4。

表3 常用穴位所屬經脈的使用頻次和頻率

表4 穴位所屬部位的使用頻次和頻率

2.4 針刺治療鼻鼽選穴聚類分析

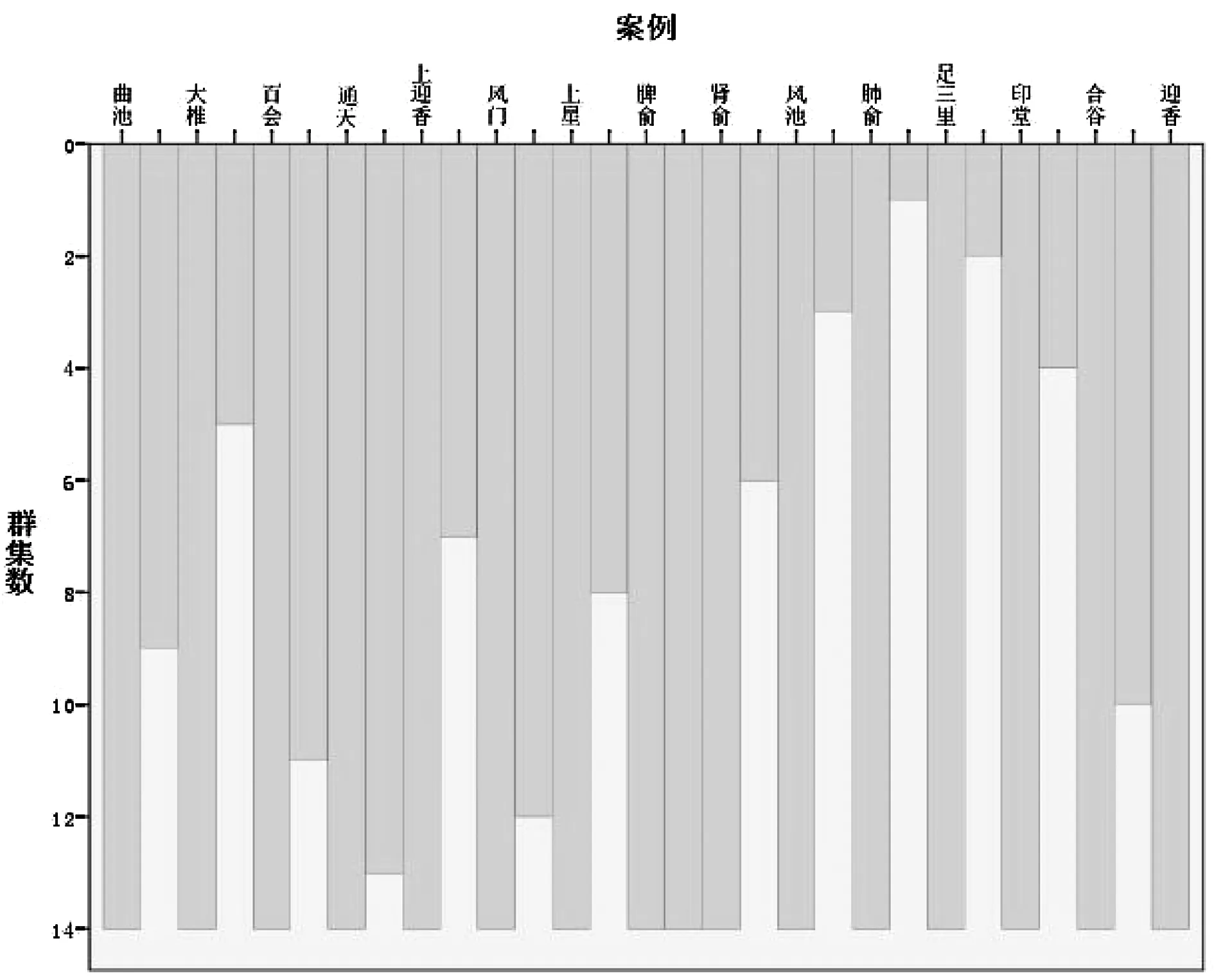

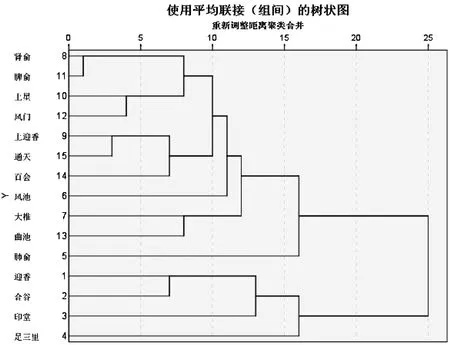

為了進一步研究單純毫針針刺治療鼻鼽的選穴規律,使用SPSS 20數據分析軟件對單純毫針針刺治療鼻鼽使用頻次10次以上的15個腧穴進行聚類分析,結果見圖2~3。由圖2冰狀圖結果可知,按群集數4來分,可以得到3個無效聚類群和1個有效聚類群,為印堂-合谷-迎香。按群集數6來分,可以得到3個無效聚類群和3個有效聚類群,分別為:大椎-曲池,風池-腎俞,迎香-合谷。圖3樹狀圖顯示:如果聚為兩類,則迎香、合谷、印堂和足三里為第1類,其余腧穴為第2類;如果聚為四類,則足三里為第1類,迎香、印堂和合谷為第2類,肺俞為第3類,其余腧穴為第4類。

圖2 針刺治療鼻鼽高頻穴位聚類冰柱圖

圖3 針刺治療鼻鼽高頻穴位聚類分析樹柱圖

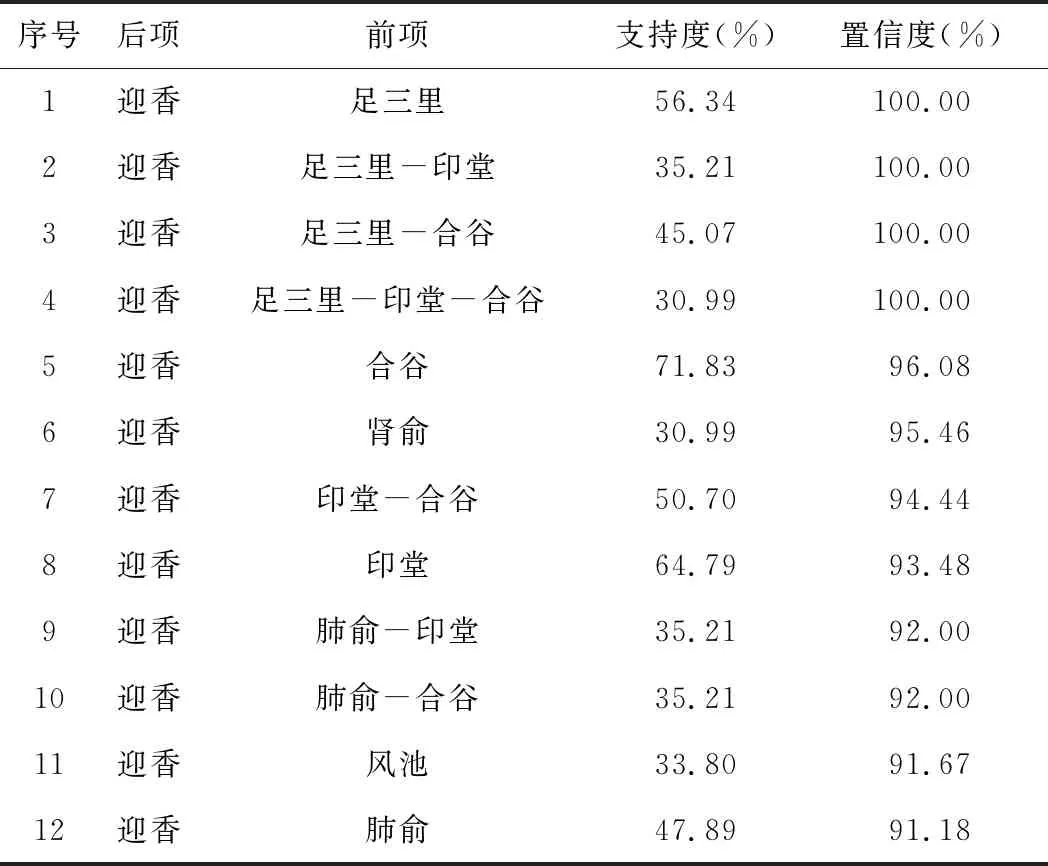

2.5 針刺治療鼻鼽關聯規則分析

用SPSS Modeler18.0數據分析軟件將單純毫針針刺治療鼻鼽時使用頻次≥10次的15個腧穴進行關聯規則分析,配伍關聯的分析用置信度和支持度來表示其效用[12-13],意在表明治療鼻鼽的組穴中存在兩個或兩個以上穴位的配伍形式,設置支持度和置信度分別大于15%和80%,獲得156條關聯規則,將支持度>30%、置信度>90%的12條關聯詳見表5,支持度和置信度分別為前后項同時出現的概率以及前項出現、后項出現的概率[14-15]。例如印堂-合谷同時出現時,迎香必會出現,支持該關聯規則的處方占50.7%。

表5 針刺鼻鼽穴位選擇的關聯規則分析

3 討論

鼻鼽最早在西周《禮記·月令》中以“鼽嚏”一詞被提及:“(季秋之月)季秋行夏令……洞藏殃敗,民多鼽嚏”[16],在《黃帝內經·素問》中“所謂客孫脈,則頭痛、鼻鼽……”鼻鼽之名得以確立。中醫學認為鼻鼽多因肺脾腎三臟虧虛、正氣不足以致衛表不固致使腠理疏松,當風寒之邪氣侵襲人體肌表時,風寒邪氣束于人體皮毛,陽氣無從泄越故噴而上出為鼽為涕[17]。治療時應遵從祛風散寒、扶陽固本的治療原則,施以針灸、貼敷、湯藥、推拿與氣功等療法進行治療[18]。其中對于鼻鼽的針灸治療古代醫家早有研究,一如《黃帝內經·素問》曰:“冬取井滎,春不鼽衄……此之謂也”,又如《素問·繆刺論》所云:“邪客于足陽明之絡,令人鼽衄……刺足大趾次趾爪甲上與肉交者……”等。

本研究表明治療鼻鼽使用頻次由高到低的前15個穴位依次為迎香、合谷、印堂、足三里、肺俞、風池、大椎、腎俞、上迎香、上星、脾俞、風門、曲池、百會與通天。

其中迎香穴位于禾髎上,鼻下孔傍,為鼻部局部治療要穴。因為迎香穴所屬的大腸經與肺經相表里,其可宣肺通鼻,為治療鼻鼽的經驗穴位[19]。戰國時期扁鵲所著的《神應針灸玉龍經·玉龍歌》中這樣描述:“不聞香臭從何治,迎香兩穴可堪攻……一針未出氣先通……”,西晉時期皇甫謐撰寫的《針灸甲乙經·血溢發衄》中又言:“鼻鼽不利,窒洞氣塞……鼽衄有癰,迎香主之”。上迎香位于鼻唇溝上端盡處,也可稱之為鼻通穴,可通鼻氣,屬于經外奇穴。印堂位于兩眉間宛宛中,處于督脈的循行路線上,督脈向下循行經過整個鼻部正中,可有效治療鼻部病證。迎香、上迎香和印堂分別位于鼻部上、中、下部分,三穴合用可有效治療鼻鼽,靳瑞教授將此三穴合稱為“鼻三針”,臨床常被用來治療鼻部的各種疾病[20]。

合谷穴位于手大指、次指間,為治療頭面部疾病經驗要穴,且為肺經所表里的大腸經的原穴,對鼻鼽的治療有著理想效果。明代楊繼洲編寫的《針灸大成》中的四總穴歌將合谷的功效與主治特點歸納為:“面口合谷收”。足三里穴位于膝下3寸,胻外廉,是強健要穴,有調理陰陽之功和培土生金、補益正氣、抵御外邪之效。風池是膽經與陽維脈的交會穴,位于顳颥后發際陷者中,為祛風要穴。針刺風池可祛風解表、利五官七竅[21],從而治療鼻鼽。明代楊繼洲所著《針灸大成》中指出:“風池主……目淚出,欠氣多,鼻鼽衄……”,宋代王執中編纂的《針灸資生經·鼻衄》中亦提及:“風池主鼻衄窒喘息不通……”。

肺俞、脾俞和腎俞均為膀胱經上的背俞穴,是肺、脾和腎三臟的臟氣聚于腰背部的腧穴。肺臟主氣,司呼吸,針刺肺俞可調理氣的宣發和肅降,《黃帝內經·脈度篇》這樣描述:“肺氣通于鼻,肺和則鼻能知臭香矣”。腎為先天之本,針刺腎俞可鼓舞人體元氣,扶正祛邪;脾為后天之本,針刺脾俞可培土生金、補脾益肺,從而治療鼻鼽。

大椎與上星[22]為督脈上的穴位,均可振奮人體自身陽氣,抗御外邪、固表衛外,起到疏通經絡、宣肺祛邪和通利鼻竅之用[23-24]。風門可祛風解表、疏經通絡,治療鼻鼽。在明代楊繼洲所著的《針灸大成》中就提出了“風門……主多嚏,鼻鼽出清涕……”的觀點,明代株橚所著的《普濟方》中亦指出:“……風門,治鼻洞涕生瘡……”。通天屬足太陽膀胱經,位于頭頂承光后1寸5分,可宣通肺竅、開塞通鼻[25]。《黃帝內經·病能論》中提及:“上經言,氣之通天也……”,明代高武所編寫的《針灸聚英·百癥賦》亦有“通天去鼻內無聞之苦”的觀點。百會穴位于前項后1寸5分,頂中央旋毛中可容豆,直兩耳尖,與足太陽膀胱經相會,是督脈上的穴位,可補氣調肺、扶正祛邪,治療鼻鼽。

由穴位所屬部位的使用頻次和頻率可得,取穴部位主要集中在頭面部,體現了局部取穴的規律。本研究關聯規則分析結果顯示:迎香-合谷的相關性最高,其次是迎香-印堂,再其次是迎香-足三里。為進一步挖掘單純毫針針刺治療鼻鼽的臨床選穴的規律,對其中輸穴使用頻次≥10進行聚類分析,通過冰狀圖和樹狀圖顯示,可得到以下有效聚類群:迎香-合谷-印堂-足三里,印堂-合谷-迎香。其中迎香穴為手足陽明經的交會穴,合谷穴為手陽明大腸經的原穴,因大腸經與肺經相表里,故能有疏風解表之功、宣竅通鼻之效,從而治療鼻鼽,體現了表里經的相互配合。迎香、合谷和足三里均為陽經腧穴,故均能提升陽氣、扶正固本、抵御外邪,體現選穴應以陽經的腧穴為主。

其中經絡使用頻次最多的為手陽明大腸經和足太陽膀胱經。《黃帝內經·靈樞》中有云:“大腸手陽明之脈……是主津液所生病者,目黃口干,鼽衄喉痹……”“膀胱足太陽之脈,起于目內……是主筋所病者……目黃淚出鼽衄”;明代樓英所著的《醫學綱目》中亦有提及:“針灸鼻鼽,獨取足太陽……”[18]。因手陽明大腸經和足太陽膀胱經循行路線均經鼻部,所以按照“經脈所過,主治所及”的治療原則選取手陽明大腸經及足太陽膀胱經的腧穴較多。

綜上可知,針刺治療鼻鼽臨床選穴應以局部取穴為主,同時重視表里經的相互配合以及陽經腧穴的應用。本次研究的不足之處有:①本研究排除了溫針灸、灸法、耳穴、電針和頭皮針等內容;②本研究僅納入了國內中文期刊的臨床研究文獻,內容較局限;③納入的針灸文獻對循證醫學研究方法學的證據大多不充分,可能會對研究的客觀性和科學性造成一定影響。