貴州現代山地農業的發展

曹洪剛

“江南千條水、云貴萬重山。”貴州全省92.5%的面積為山地(丘陵),“八山一水一分田、地無三里平”是貴州的真實寫照。這兒不僅地表山脈眾多、層巒疊嶂,地下也是形態各異的溶洞,是名副其實的山的王國、山的世界。奇峰、怪石、峽谷、懸崖、瀑布、洞穴、天坑,處處是景,加上良好的自然生態和溫和濕潤的氣候條件,“山地公園省”并非浪得虛名。

優美的自然環境,也曾是制約貴州發展的瓶頸,山多地少產能低,喀斯特石漠化嚴重都為貴州社會經濟發展,基礎設施建設造成困難。

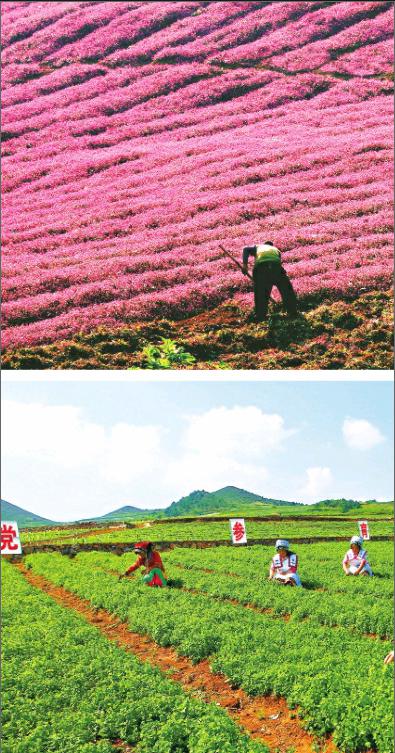

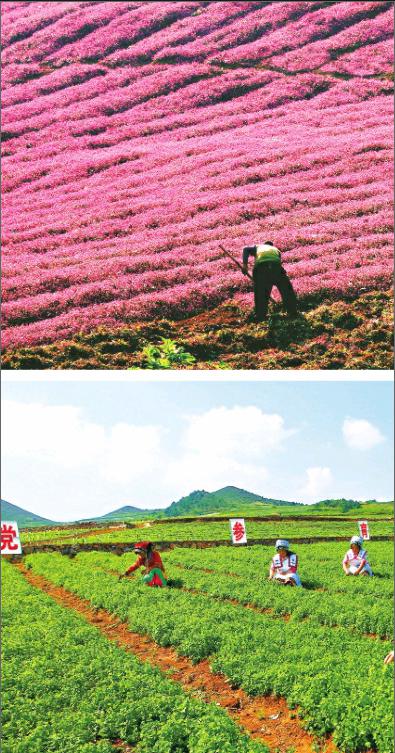

如今,貴州守住發展和生態兩條底線,充分利用立體氣候明顯、生物資源多樣、生態環境良好的優勢,念好“山字經”,種好“搖錢樹”,打好特色牌,大力發展現代山地特色高效農業。走出一條以生態農業、綠色農產品、生態農旅為主路線,以特色高效農業、白酒產業、大旅游、大數據和大健康等產業相結合的發展路線,在貴州這個山地王國,“綠水青山”正在兌現成“金山銀山”。

貴州近代山地農業發展史

20世紀初至20世紀40年代,是貴州山地農業開拓式階段,農業活動以開發利用坐地、洼地內的土地資源為主,輔以小規模的動植物資源開采。生產力低下,基本為人力耕作,幾乎沒有化肥農藥的投入。

20世紀50年代至90年代以前,是貴州山地農業環境破壞式階段,人類活動以掠奪式的資源開發為主,輔以非理性或盲目的建設。主要體現為大規模的森林砍伐和坡地非保護式的開墾利用,大量投入化肥和農藥。興修水利、梯土等。人類活動方式為人力活動和機械耕作并舉,生產力水平明顯提高,耕地面積迅速增加,糧食生產占主要地位。

20世紀90年代以后,是貴州山地農業環境保護式階段。由于環境急劇惡化、資源耗竭、農業發展后勁不足等一系列問題日益突出,貴州山地農業進行到環境保護式發展階段,目的在于力爭創造功能和效益良好的農業生態系統,以提高農業發展后勁,把農業生產納入可持續發展的軌道。

貴州山地農業的基本特征

貴州遠離經濟政治中心,在邊緣地帶,貴州又是山地地理環境,貴州的山地農業發展呈現以下幾方面特征:

第一,人均占有土地資源的稀缺性。貴州受地理因素影響,無法建立區域內的生產自給系統,區域之間的貿易也會付出高昂的成本,人均占有土地資源匱乏。

第二,山地農業的脆弱性。一方面受海拔、坡度、土質等影響,表現出生態系統的脆弱性;另一方面,因為山地農業低水平的土地生產率和勞動生產率,表現出經濟系統的脆弱性。

第三,生產者居住地分散性。貴州地表起伏大,山體多,平地少,導致農民居住空間和耕作空間呈現出高度的分散性。

第四,農業生態環境的多樣性。主要包括自然物種資源的多樣性、生態環境的多樣性和民族文化的多樣性。

貴州山地農業的空間分布

根據我省地貌特征、海拔梯度及熱量分布,可劃分為6個山地農業生產區,包括中部丘陵山原區、北部中山峽谷區、東南部中低山丘陵區、東北部低山丘陵區、南部中低山河谷區和西部中山高原區。相應的山地農業特點為黔中農、牧、林城郊農業,黔北中山峽谷林、牧、農多種經營農業,黔東南中低山丘陵農牧漁農業、黔東北低山丘陵農、林、牧、油料農業區,黔南低山河谷暖亞熱帶農林農業,黔西高山農、牧、林、農業。總體特征為:邊緣性、稀缺性、脆弱性、分散性和多樣性。

目前全省共有省級農業示范園428個,其中貴陽39個,安順34個,遵義56個,六盤水31個,黔西南州44個,黔東南州59個,黔南州57個,銅仁地區47個,畢節地區61個。

后發優勢

對貴州來說,最大的國土資源就是山地,貴州農業的希望在山,新常態下貴州發展現代山地農業的后發優勢在逐漸顯現。

貴州山地丘陵占92.5%,特色農業資源豐富,生態環境良好,森林覆蓋率接近50%,空氣質量優良,水土清潔干凈,具有“山、水、氣、土”優勢組合的獨特環境條件,能夠生產高品質、生態、安全、健康的食品。貴州是一個多民族的省份,這里的民族文化燦爛,在鄉村可以開展休閑農業、觀光農業和體驗農業。貴州在西部率先實現縣縣通高速,近年貴州高鐵迅速發展,顯然已經成為西南地區的高鐵樞紐中心,利用其交通改善優勢,將新鮮農產品運出大山,走向世界。貴州是發展優質、高效、生態、安全農產品的理想之地。因此,貴州發展現代高效山地農業具有山地、生態、品質、文化和交通等五大優勢。

貴州山地農業衍生的山地文化

多彩貴州,千島文化,貴州山地農業衍生的山地文化和民族文化具有怎樣的特點呢?蘊含著什么樣的智慧呢?各族先民依山就勢、逐水而居,山地環境孕育了狩獵文化、稻作文化、觀音洞文化、夜郎文化、土司文化、屯堡文化、沙灘文化、奇石文化等傳統特色文化,形成了天人合一、道法自然的山地文明。貴州有426個村寨列入中國傳統村落保護名錄,62個村寨入選中國少數民族特色村寨名錄,入選數量分別居全國第二位和第一位。生活在山里的貴州人,無論是語言歌舞、節慶習俗,還是衣著服飾、建筑風格,都浸潤著獨特的山地文化和民族文化。

貴州山地丘陵占92.5%,獨特的山地立體生態農業充分體現了貴州山地人的智慧,“塘田養漁”就是貴州山地農耕文化的杰出代表。“塘田養魚”形成的稻魚共生系統歷史悠久,侗族人在漫長的歷史發展中積累了豐富的稻魚共生農業經驗,形成稻魚共生、魚米同收的生態農業模式。而稻魚共生系統歷史進化過程中又與當地文化融為一體,形成獨特的稻魚文化,主要表現在建筑、民俗、飲食等有形和無形方面,魚文化成為建筑的重要組成部分,各種民俗都滲透著稻魚文化影響。

山地農業+山地旅游

貴州省氣候條件適宜,處于費德爾環流圈,常年受西風帶控制,屬于亞熱帶濕潤溫和型氣候,冬無嚴寒,夏無酷夏,具有適合旅游的良好氣候特點。貴州年平均氣溫為15.3℃,適宜旅游的天數長達240天(3~11月),夏季相對濕度在77%左右。貴州紫外線輻射少,是全國乃至全球最少的地區之一。沙塵暴日數為零,降水豐富、夜雨多,空氣清新,海拔適宜。

貴州省擁有得天獨厚、豐富多彩的山地旅游資源。世界旅游組織榮譽秘書長弗朗西斯科·弗朗加利說“貴州山地,給人的是震撼和驚嘆……具有非凡的旅游資源和不可抗拒的旅游吸引力”。目前貴州省已開發的山地旅游主要產品有洞穴觀光、蹦極、攀巖、峽谷滑翔、溜索、溯溪、溪降、定向、飛拉達”攀登、SRT速降、地下空間探測與穿越、峽谷與森林徒步、山地自行車與峽谷漂流等山地戶外體驗。

貴州省是山地大省,特殊的地理環境、文化資源和民族資源,生成多彩貴州,有豐富的農耕文化、民族文化、飲食文化、民俗文化、古建筑文化和自然環境文化等。

近年來,貴州省大力發展觀光農業、休閑農業,通過農旅融合,促進傳統農業向現代農業的轉型,做大做強以貴陽市等中心城區周邊的農產品休閑觀光基地。貴州山地農業在發展山地旅游方面大有可為。

山地農業打造大健康產業

貴州利用氣候條件開展大健康產業。氣溫是人體最敏感的氣象要素,舒適宜人的氣候能使人的體力和情緒保持在良好狀態。據研究表明:一般來說,氣溫為18—23攝氏度,相對濕度為65%~85%,空氣潔凈、透明,日照中含有一定的紫外線,每立方厘米空氣中含有負離子1000~1500個,氣壓為1×104PA,海拔1000米到2000米地帶的氣候條件,最適宜人類居住和生活。貴州地處云貴高原東斜坡,地勢西高東低,自中部向北、東、南三面傾斜,屬于亞熱帶濕潤季風氣候,平均氣溫在15°C左右,由于緯度較低,平均海拔1200米左右,紫外線輻射少,貴州是人類宜居地。貴州的氣候優勢已經為越來越多的人所認識,是開展大健康產業的基礎。

貴州洞穴資源豐富,洞穴療養將促進貴州大健康產業。21世紀是人類追求健康的世紀,大健康理念普及深化。世界衛生組織(WHO)早在1947年就提出健康“不只是沒有疾病,而是人們的身體、心里和社會適應力方面的良好狀態”。洞穴療養是近年出現的一種新的旅游方式,已成為一個不可忽視的國際潮流。目前在歐美國家以及澳大利亞、韓國、日本等不少國家都設立有專門的“洞穴醫院”,而早在我國古代醫籍中就有利用洞穴療疾的記載。洞穴療養是利用洞穴小氣候環境,即溫度穩定、濕度高、空氣潔凈、正負離子和二氧化碳含量高、生物量少等環境特點以及洞穴黑暗、幽靜、避世的心理環境進行攝生防病、天然康復、心理調節等。洞穴穩定的小氣候、極端安靜和清潔環境給人以具有松弛效果的強烈的心理印象,加之適當的音樂、照明和放松性娛樂,可以形成安逸的休養環境,有利于亞健康人群的身心恢復。貴州省作為中國西南喀斯特地貌的腹地,是全國喀斯特洞穴分布數量最多,單個洞體規模最大,類型最豐富,發育最典型的區域,洞穴療養有利于促進貴州天然康復醫療的發展。

貴州開發野生蔬菜資源,發展綠色食品。隨著工業化程度的不斷提高、污染不斷加重、有機農業可耕地不斷減少、城市化進程的加快和人口的聚集,為了增加產量而廣泛使用化肥、殺蟲劑、激素等化學制品,人類對食品的大量的需求使城市居民的食品存在很多問題。早在1998年的國際山區資源開發與生態保護研討會上,就有專家曾經預言:山野菜將成為下個世紀餐桌上的綠色食品。貴州地理環境,適于各種植物的生長發育。因而貴州野菜資源極為豐富,維管束類野菜共有118科334屬589種,食用真菌有29種72屬241種。許多種類營養價值高,有的還有良好的藥用價值。

貴州可以利用藥用植物資源發展民族醫藥。貴州省的中藥材不僅品種多,蘊藏量大,而且素有“地道藥材”之美譽。貴州省有中草藥資源4802種,其中藥用植物4419種、藥用動物301種、藥用礦物82種,珍稀特有藥材較多。貴州省被列入國家重點保護的藥用植物有石斛、山慈菇、珠子參、金鐵鎖、天麻、三顆針、黃連、豬苓等28種,占全國58種的48.3%,藥用動物有麝、穿山甲、靈貓等10種,占全國17種的58.8%。貴州發展中藥民族藥產業具有氣候適宜、生態優良、民族醫藥積累豐富等優勢。在省委省政府的正確領導下,貴州省中藥民族藥產業快速發展,已經形成了全國中藥民族藥產業“北看吉林,南看貴州”的格局。(編輯/高緯時)