草莓多酚的提取工藝優化及其抑菌活性研究

李芬芳 +馬艷弘 趙密珍 黃開紅 段云青

摘要:在單因素試驗基礎上,通過正交試驗設計法優化草莓多酚的提取工藝條件,并探討草莓多酚的體外抑菌活性。結果表明:草莓多酚的最佳提取工藝為料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL,提取溫度60 ℃,提取時間2 h,乙醇濃度50%,各因素對多酚得率影響由大到小依次為提取時間、提取溫度、料液比,最后是乙醇濃度;驗證試驗結果表明,在此條件下草莓多酚得率為2.448 mg/g;所提多酚具有顯著的抑菌效果,其對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌和沙門氏菌的最低抑制濃度分別達0.6、0.8、0.9 mg/mL,且在一定濃度范圍內,其抑菌能力與多酚濃度呈現一定的劑量效應關系。

關鍵詞:草莓;多酚;有機溶劑;提取工藝;抑菌活性

中圖分類號: TS201.1文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2017)03-0155-04

收稿日期:2016-02-29

基金項目:江蘇省農業科技自主創新資金[編號:CX(15)1021];江蘇省重點研發計劃(現代農業)項目(編號:BE2015350);江蘇省句容市農業科技支撐計劃(編號:NY2016228842)。

作者簡介:李芬芳(1991—),女,河南洛陽人,碩士研究生,主要從事生化分析研究。E-mail:lifenfang1991@163.com。

通信作者:段云青,博士,講師,碩士生導師,主要從事植物營養與生態環境研究。E-mail:duan_yq@163.com。

草莓(Fragaria×ananassa Duck)別稱鳳梨草莓、紅莓、洋莓、地莓,屬薔薇科(Rosaceae)草莓屬(Fragaria)多年生草本植物,果實色澤鮮艷,香味濃郁,柔軟多汁,甜酸適口,是世界上栽培最廣泛的保健漿果,素有水果皇后之美譽[1]。草莓果實營養豐富,其漿果富含多糖、維生素、礦質元素,還富含花青素、黃酮、單寧類、酚酸等生物活性物質[2-4],營養價值和經濟價值極高,其抗氧化能力高達蘋果、桃、梨、番茄、柑橘等園藝產品的2~11倍[5]。酚類物質為草莓中最主要的抗氧化物質基礎,具有抗氧化、抗癌、抗腫瘤、抑菌、抑制高血壓和高血脂、預防心血管疾病等多種生理功效[6-9]。隨著人們對食品綠色、健康、營養、保健等需求的提高,植物多酚等次生代謝產物的相關研究受到越來越多研究者的關注,其開發應用前景極其廣闊。

我國是世界草莓生產大國,擁有最大的栽培面積和廣泛的優質草莓品種資源,近年來,通過大量引進國外優質草莓品種,我國草莓的種類和數量已經位于世界前列。國內對草莓的食用形式、貯藏、釆后保鮮等研究較多,但對草莓的活性物質及其生理功能的研究與國際先進水平仍存在一定的差距。

植物多酚的提取分離及生物活性已成為眾多研究者關注的焦點。植物多酚的提取方法包括溶劑萃取法、超聲輔助提取法、微波提取法以及酶解輔助提取法等[10-12]。其中溶劑萃取法因其工藝簡便、成本低廉、便于后續分離純化等優點成為目前國內使用最廣泛的多酚提取方法。目前國內多酚提取、分離、生物活性的研究主要集中在茶多酚、蘋果多酚等少數幾種,而有關草莓多酚的高效提取與抗菌活性卻鮮見報道。鑒于此,本試驗系統研究了草莓多酚的有機溶劑提取工藝及其抑菌活性,以期為草莓多酚的生產與應用提供科學依據。

1材料與方法

1.1材料與試劑

草莓,由江蘇省農業科學院園藝研究所提供;大腸桿菌(Escherichia coli)、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus arueus)、沙門氏菌(Salmonella),由江蘇省農業科學院農產品加工研究所提供;福林酚試劑(1N),購自源葉生物技術有限公司;無水乙醇、沒食子酸、碳酸鈉、胰蛋白胨、酵母浸粉、氯化鈉、瓊脂,均為分析純試劑,購自北京奧博星生物技術有限責任公司。

1.2儀器與設備

FW100高速萬能粉碎機(天津市泰斯特儀器有限公司);HJ-6A多頭磁力攪拌器(江蘇常州國華儀器有限公司);DK-8D型電熱恒溫水槽(上海精宏實驗設備有限公司);微孔板分光光度計(美國伯騰儀器有限公司);JJ-500電子天平(江蘇常熟市雙杰測試儀器廠);MP220 pH計(梅特勒-托利多儀器有限公司);LRH-150生化培養箱(上海一恒科技有限公司);TGL-16B臺式離心機(上海安亭科學儀器廠);RE6000型旋轉蒸發儀(上海亞榮生化儀器廠);SW-CJ-1D型單人凈化工作臺(江蘇蘇州凈化設備有限公司);ZD-F12真空冷凍干燥機(江蘇南京載智自動化設備有限公司)。

1.3方法

1.3.1草莓多酚提取方法

將新鮮草莓洗凈、瀝干水分、破碎打漿,與一定濃度的乙醇溶液混合均勻,恒溫提取一定時間,4 000 r/min離心20 min,沉淀再重復提取1次,合并2次上清,得多酚提取液。提取液經旋轉蒸發儀濃縮,AB-8大孔樹脂純化[13],50%乙醇溶液洗脫2次,合并洗脫液,再經旋轉蒸發儀濃縮,真空冷凍干燥至恒質量,得草莓多酚粉。

1.3.2提取工藝單因素試驗

一定量的草莓打漿后放入250 mL錐形瓶中,以不同濃度乙醇溶液為提取液提取多酚,重復提取2次,研究料液比、乙醇濃度、提取溫度、提取時間等4個因素對草莓多酚提取率的影響,確定每一因素的最佳水平。具體方法如下。

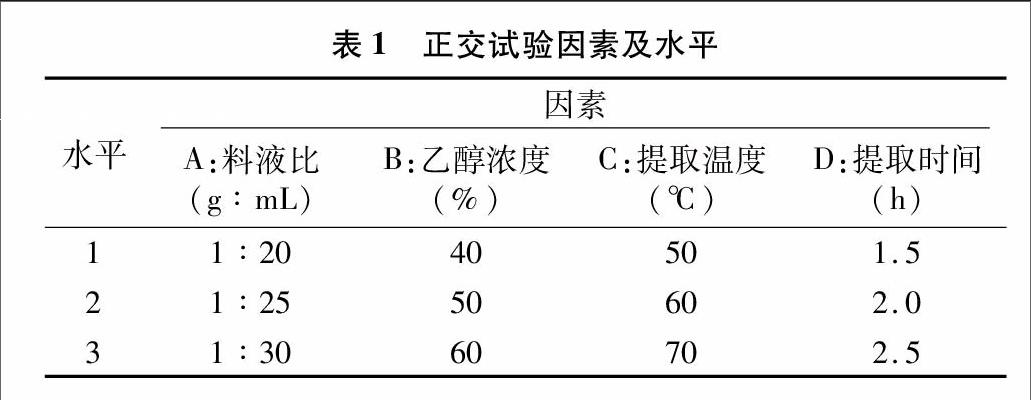

料液比:乙醇濃度70%,料液比分別為1 ∶[KG-*3]5、1 ∶[KG-*3]10、1 ∶[KG-*3]15、1 ∶[KG-*3]20、1 ∶[KG-*3]25、1 ∶[KG-*3]30、1 ∶[KG-*3]35(g ∶[KG-*3]mL),提取時間2 h,提取溫度50 ℃。

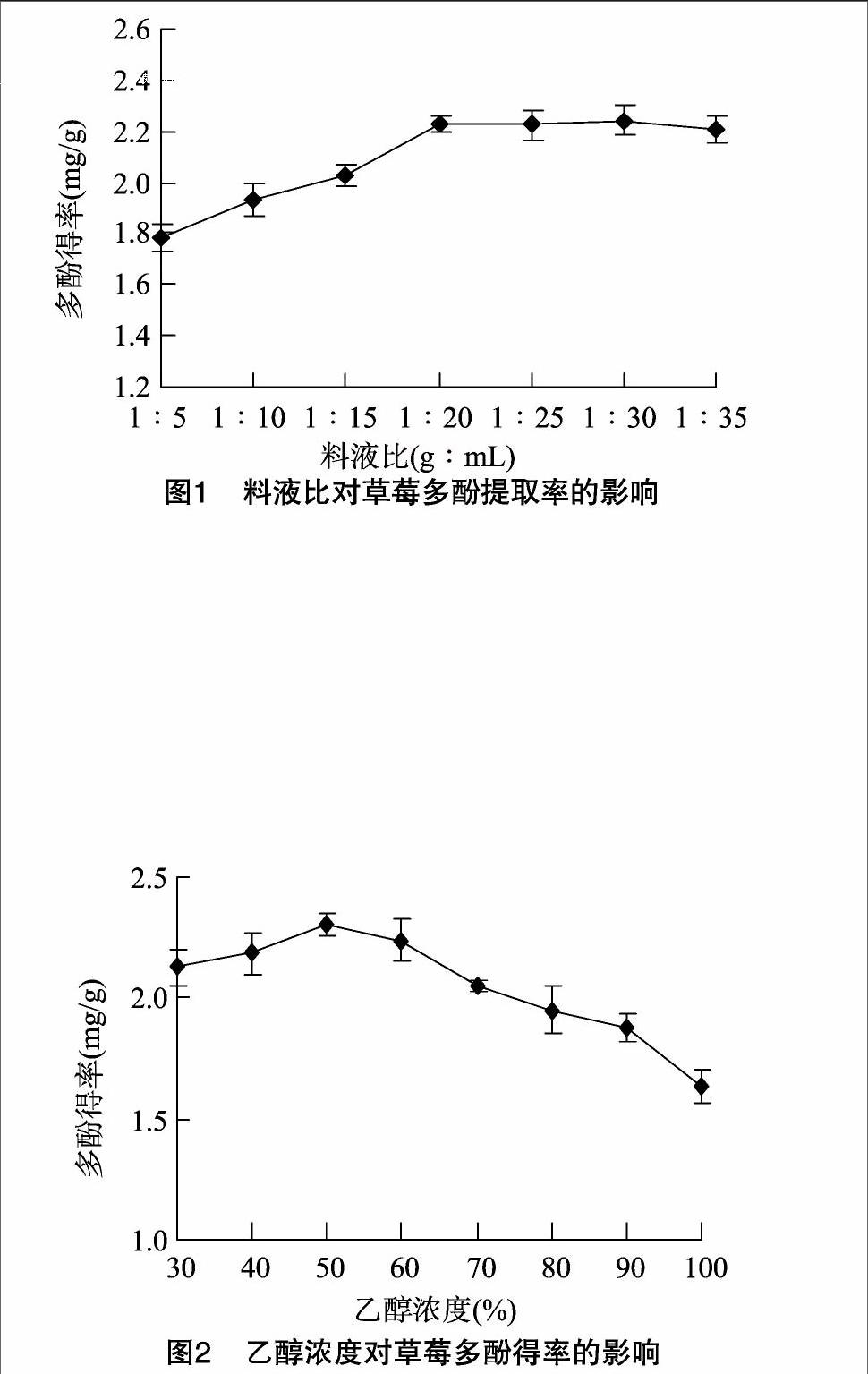

乙醇濃度:乙醇濃度分別為30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%,料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL,提取時間2 h,提取溫度50 ℃。

提取溫度:乙醇濃度為70%,料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL,提取溫度分別為20、30、40、50、60、70 ℃,提取時間2 h。

提取時間:乙醇濃度為70%,料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL,提取溫度50 ℃,提取時間分別為0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、35、4.0 h。

1.3.3提取工藝正交試驗

在上述單因素試驗基礎上,以料液比、乙醇濃度、提取溫度、提取時間為試驗因素,每因素設計3個水平進行正交設計(表1),計算多酚得率,以確定草莓多酚最佳提取條件。

1.3.4草莓多酚得率測定

總酚含量采用Folin-Ciocalteu法測定。

1.3.4.1標準曲線的繪制

配置濃度為0.01、0.02、0.03、0.04、0.05 mg/mL的沒食子酸標準溶液;分別取1 mL,加蒸餾水5 mL、Folin-Ciocalteu顯色劑1 mL、7.5%碳酸鈉溶液 3 mL,混勻,45 ℃水浴1.5 h后,在760 nm處測吸光度。以沒食子酸濃度為橫坐標,吸光度為縱坐標作標準曲線,所得回歸方程為y=0.011 3x+0.002,相關系數r2=0.999 8。

1.3.4.2多酚提取得率的測定

取草莓多酚提取液1 mL,依次加入蒸餾水5 mL、Folin-Ciocalteu顯色劑1 mL、7.5%碳酸鈉溶液3 mL,混勻,45 ℃水浴1.5 h,在760 nm處測吸光度。根據標準曲線計算草莓多酚含量,再按照如下公式計算多酚提取得率:

[JZ]多酚得率(按沒食子酸計)(mg/g)=(C×V/m)×100%,

式中:C為比色杯中多酚質量濃度(mg/mL),V為多酚提取液總體積(mL);m為草莓總質量(g)。

1.3.5草莓多酚體外抑菌試驗

預先將大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌從斜面轉接至已滅菌的LB培養基中活化,然后分別挑取菌苔,用無菌水制成含菌數約為106 CFU/mL的菌懸液。于無菌條件下分別進行抑菌圈試驗和最小抑菌濃度試驗。

抑菌圈試驗[16]:以無菌水作溶劑,準確稱取一定量草莓多酚粉,分別配制濃度為0.056、0.112、0.224、0.448、0.896 mg/mL 的草莓多酚溶液。將無菌濾紙片(直徑6mm)放入多酚溶液中,4 ℃條件下浸泡2 h。將LB培養基倒入無菌培養皿,凝固后分別取0.1 mL大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌菌懸液滴于培養基平板上,用涂布棒均勻涂布,靜置10 min。將分別浸有不同濃度草莓多酚溶液的濾紙片均勻放置于平板上,以浸有無菌生理鹽水的濾紙片為對照,在37 ℃條件下培養24 h,觀察濾紙片周圍的抑菌圈,并通過測定其抑菌直徑比較不同濃度多酚溶液的抑菌效果。

最小抑菌濃度(MIC)試驗:參照張赟彬等的方法[17]將草莓多酚加入50 ℃無菌LB培養基,混和均勻,使其在培養基的終濃度分別為0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9 mg/mL,將含有不同濃度草莓多酚的培養基倒入無菌培養皿中,凝固后分別滴加大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌菌懸液各0.5 mL,用涂布棒均勻涂布,靜置10 min后在 37 ℃ 下培養24 h,找出肉眼未見有菌生長的草莓多酚濃度即為最小抑菌濃度(MIC)。

2結果與分析

2.1草莓多酚提取單因素試驗結果與分析

2.1.1料液比對草莓多酚得率的影響

由圖1可見,在料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL以內,隨溶劑量逐漸增大,多酚提取率逐漸增加;當達料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL后,繼續增大溶劑量,提取率增加不再明顯。較高的溶劑量有利于多酚類物質的溶出,但是溶劑量過大也會造成資源的浪費并對后續分離純化造成不利影響。考慮到物料及溶劑的利用率,最終確定最佳提取料液比為1 g ∶[KG-*3]20 mL。

[TPLFF1.tif][FK)]

2.1.2乙醇濃度對草莓多酚得率的影響

由圖2可見,當乙醇濃度小于50%時,隨著乙醇濃度升高,總多酚提取率逐漸提高,當乙醇濃度達到50%時,總多酚的提取率達到最大,此后隨著乙醇濃度升高,提取率逐漸減小。可能是由于過高濃度的乙醇溶液會引起細胞蛋白質變性,影響多酚類物質溶出,因而提取率降低[18]。最終確定最佳提取乙醇濃度為50%。

2.1.3提取溫度對草莓多酚得率的影響

由圖3可見,小于60 ℃范圍內,隨著提取溫度升高,提取率逐漸增大,當溫度大于60 ℃后,多酚得率呈下降趨勢。表明溫度升高有利于多酚的溶出,但是溫度太高,草莓中酚類物質有可能因溫度過高發生氧化等變化[19]。從節能經濟出發,確定最佳提取溫度為 60 ℃。

[TPLFF3.tif][FK)]

2.1.4[JP2]提取時間對草莓多酚提取得率的影響

由圖4可見,在提取時間2 h以內,多酚提取率隨提取時間的延長而逐漸增加,超過2 h以后,提取率增加漸趨平緩。表明充足的提取時間可以使溶劑充分接觸,從而提高得率,當時間超過2 h后,多酚溶出基本達到平衡狀態。因此,確定最佳提取時間為2 h。[JP]

[FK(W12][TPLFF4.tif][FK)]

2.2草莓多酚提取正交試驗結果

在單因素試驗基礎上,采用L9(34)正交試驗優化多酚提取工藝,結果見表2。由表2極差R可知,4個因素對草莓多酚提取得率影響的主次關系為D>C>A>B,即提取時間>提取溫度>料液比>乙醇濃度。草莓多酚提取的最佳組合為A1B2C2D2,即料液比為1 g ∶[KG-*3]20 mL,提取時間2 h,乙醇濃度50%,提取60 ℃。按照此條件進行5次驗證試驗,測得草莓多酚提取得率(按沒食子酸計)為2.448 mg/g。

2.3草莓多酚的抑菌試驗結果

2.3.1不同濃度草莓多酚抑菌效果

以金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌為供試菌株,通過檢測抑菌圈直徑比較 0.056、0.112、0.224、0.448、0.896 mg/mL等不同濃度的草莓多酚溶液對3種菌的抑菌效果。由圖5和表3可知,草莓多酚對3種試驗菌的生長均有抑制作用,且3種試驗菌的抑菌圈直徑大小與多酚濃度呈明顯的劑量效應關系;草莓多酚對金黃色葡萄球菌的抑制作用最為明顯,對3種菌的抑菌能力強弱排序為金黃色葡萄球菌>大腸桿菌>沙門氏菌。

2.3.2草莓多酚的最低抑菌濃度分析

由表4可知,草莓多酚對不同微生物的生長抑制作用存在較大差異,0.9 mg/mL以上濃度才會對3種供試均有抑菌效果。在較低濃度條件下,其對金黃色葡萄球菌的抑制作用最強,對大腸桿菌效果次之,而對沙門氏菌的抑菌效果最差。對沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌的MIC分別為0.9、0.6、0.8 mg/mL。從表4還可知,隨著濃度降低,平皿上菌落生長越來越多。說明多酚濃度與其抑菌效果呈現一定的量效關系。

3結論

草莓是國內外市場上深受消費者喜愛的特色保健漿果,但草莓的易腐特性常常會導致草莓豐產不豐收。因此,采用深加工技術開發各類草莓多酚營養保健品是草莓產業發展的必然途徑。本試驗采用常規溶劑法提取草莓多酚,并通過單因素試驗和正交試驗法確定草莓多酚最佳提取工藝條件為料液比1 g ∶[KG-*3]20 mL、乙醇濃度50%、提取溫度60 ℃、提取時間 2 h。各因素對多酚得率的影響從大到小依次為提取時間、提取溫度、料液比、乙醇濃度。該最佳工藝條件下草莓多酚的提取率(按沒食子酸計)為2.448 mg/g。

多酚是多羥基酚類化合物的總稱,具有廣譜的抗菌活性,分子中的酚羥基是抑菌的結構基礎,多酚與蛋白質分子的多點結合作用,及其通過抑制酶活性而抑制代謝過程,是其阻止并抑制微生物浸染、構成抗菌活性的重要原因。此外,多酚還可以通過破壞細胞膜結構、增加細胞通透性、影響細胞能量代謝從而對微生物起毒害作用[20-21]。近年來茶多酚、蘋果多酚等物質的抑菌作用時有報道,但有關草莓多酚的抑菌活性還未見報道。本試驗通過濾紙片法抑菌試驗檢測草莓多酚對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌均有抑菌能力;對3種菌抑制能力由大到小排序依次為金黃色葡萄球菌>大腸桿菌>沙門氏菌;對3種細菌的最低抑制濃度分別為金黃色葡萄球菌0.6 mg/mL、大腸桿菌0.8 mg/mL、沙門氏菌0.9 mg/mL。

總之,本試驗優化的草莓多酚提取工藝安全高效,所得草莓多酚具有良好的抗菌活性,可作為天然的植物抗菌劑應用于食品防腐與醫療保健。但草莓多酚作為由多種酚類物質組成的混合物,其中每種物質的抑菌活性和作用機理如何、是否存在協同增效作用等,仍需要進一步深入研究。

[HS2]參考文獻:

[1]Kalt W,Forney C,Martin A,et al. Antioxidant capacity,vitamin C,phenolics,and anthocyanins after fresh storage of small fruits[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,1999,47(11):4638-4644.

[2]Tulipani S,Mezzetti B,Antioxidants C F,et al. Antioxodants,phenoloc compounds,and nutritional quality of different strawberry genotypes[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2008,56(3):696-704.

[3]Cai Y,Luo Q,Sun M,et al. Antioxidant activity and phenolic compounds of 112 traditional Chinese medicinal plants associated with anticancer[J]. Life Sciences,2004,74(17):2157-2184.

[4]Sellappan S,Akoh C,Krewer G. Phenolic compounds and antioxidant capacity of Georgia-grown blueberries and blackberries[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2002,50(8):2432-2438.

[5]羅婭,王小蓉,張勇,等. 不同提取條件對草莓果實抗氧化物質和抗氧化活性的影響[J]. 食品科學,2011,32(14):108-112.

[6]Hadi S,Bhat S,Azmi A,et al. Oxidative breakage of cellular DNA by plant polyphenols:a putative mechanism for anticancer properties[J]. Seminars in Cancer Biology,2007,17(5):370-376.

[7]Shoenfeld Y,Sherer Y,Harats D. Artherosclerosis as an infectious,inflammatory and autoimmune disease[J]. Trends in Immunology,2001,22(6):293-295.

[8]Malenci[KG-*5]c[DD(-1*2][HT6]'[DD)] D,Maksimovi[KG-*5]c[DD(-1*2][HT6]'[DD)] Z,Popovi[KG-*5]c[DD(-1*2][HT6]'[DD)] M,et al. Polyphenol contents and antioxidant activity of soybean seed extracts[J]. Bioresource Technology,2008,99(14):6688-6691.

[9]吳建華,吳志瑰,裴建國,等. 多酚類化合物的研究進展[J]. 中國現代中藥,2015,17(6):630-636.

[10]唐福才,姚敦琛,關天旺,等. 龍眼核中多酚提取及抗氧化活性的研究[J]. 食品研究與開發,2015,36(12):5-9.

[11]伍鶴,王遠亮,趙琳,等. 藍莓多酚提取方法及功能活性研究進展[J]. 食品與機械,2015(2):257-261.

[12]許惠玲,蔡為榮,曹天亮,等. 荷葉多酚提取優化及其在黃酒中的應用[J]. 食品工業科技,2015,36(8):277-281.

[13]劉莉,唐新玥,張欣珂,等. 板栗殼中多酚的提取純化及其抑制α-葡萄糖苷酶活性的研究[J]. 食品工業科技,2015,36(6):265-268.

[14]Amin I,Norazaidah Y,Hainida K I. Antioxidant activity and phenolic content of raw and blanched Amaranthus species[J]. Food Chemistry,2006,94(1):47-52.

[15]Mahdavi R,Nikniaz Z,Maryam R,et al. Determ ination and comparison of total polyphenol and vitamin C contents of natural fresh and commercial fruit juices[J]. Pakistan Journal of Nutrition,2010,9(10):968-972.

[16]李建慧,馬會勤,陳尚武. 葡萄多酚抑菌效果的研究[J]. 中國食品學報,2008,8(2):100-107.

[17]張赟彬,孫曄,龔鋼明. 甘薯多酚提取液的抑菌試驗研究[J]. 食品與機械,2007,23(5):87-89.

[18]顏棟美,李仁菊,丘華,等. 金花茶多酚提取工藝的研究[J]. 現代食品科技,2007,23(9):45-49.

[19]歐陽玉祝,李勇,吳道宏,等. 路邊青多酚的穩定性及其熱降解動力學[J]. 食品科學,2011,32(15):46-48.

[20]錢麗紅,陶妍,謝晶. 茶多酚對金黃色葡萄球菌和銅綠假單胞菌的抑菌機理[J]. 微生物學通報,2010,37(11):1628-1633.

[21]孫紅男,孫愛東,蘇雅靜,等. 蘋果多酚抑菌效果的研究[J]. 北京林業大學學報,2010,32(4):280-283.[HJ][FL)]