遼寧省玉米全要素生產率分解及投入優化

王志丹++孫占祥++張廣勝++劉宇航

摘要:通過運用數據包絡分析(DEA)-Malmquist指數法,從整體情況、不同地區、不同規模的層面對2013—2014年遼寧省沈陽市新民市14個鄉(鎮、村)201個農戶的玉米全要素生產率及構成變動進行分析,并從靜態的角度進一步指出玉米生產要素的投入優化方向。結果表明:遼寧省沈陽市新民市玉米全要素生產率增長的主要源泉在于技術效率的提高,而規模效率的提升則是技術效率相對有效的根本來源;從不同種植規模來看,除了大規模的農戶玉米全要素生產率呈現出正向增長外,中規模、小規模農戶的玉米全要素生產率均呈現出下降趨勢。綜合分析可見,玉米生產過程中區域性、結構性投入過剩問題依然存在,尚且存在較大改善空間。

關鍵詞:遼寧省;玉米;全要素生產率;DEA-Malmquist指數法

中圖分類號: F307.1文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2017)03-0306-04

收稿日期:2016-04-12

基金項目:國家自然科學基金(編號:71273263);遼寧省科學事業公益研究基金(編號:2015002016);遼寧省科協科技思想庫項目(編號:LNKX2015112)。

作者簡介:王志丹(1980—),男,遼寧大連人,博士,副研究員,主要從事農業經濟管理方面的研究。E-mail:wang_zhidan2012@hotmail.com。

遼寧省位于我國松遼平原中南部,地處世界三大“黃金玉米生產帶”之一,地域廣闊、土壤肥沃、土層深厚、結構良好、光能資源豐富、水熱比例適中,具備得天獨厚的發展玉米種植生產的優越自然條件,是我國北方春播玉米主產區7省(區)之一[1]。2014年,遼寧省玉米總產量達到1 170.5萬t,播種面積達到233.01萬hm2,分別占全省當年糧食作物總量的66.74%、72.03%,成為名副其實的遼寧省第一大糧食作物[2]。然而,隨著耕地、水、氣候等農業生產資源與環境對農業生產的約束日益凸顯,玉米生產必須要由傳統的單純依靠大量投入生產要素的粗放型增長方式轉變為現代化的依靠農業科技不斷提升農業要素生產效率的集約型增長方式[3]。因此,本研究通過運用DEA-Malmquist指數法對遼寧省玉米全要素生產率及構成變動進行分析,并從靜態的角度指出玉米生產要素的投入優化方向,以期為遼寧省提升農業生產要素利用效率、提高糧食綜合生產能力提供必要的理論指導和決策參考。

1研究方法、數據來源及指標選取

1.1研究方法

基于數據包絡分析(DEA)的非參數Malmquist指數法是通過距離函數(distance function)來定義Malmquist指數,運用數學線性規劃模型來對全要素生產率(total factor productivity,簡稱TFP)進行測算,在分析不同時期生產決策單元效率變化的同時將Malmquist指數進行分解,找出全要素生產率變化的根源[4]。在規模報酬不變的假設條件下,將全要素生產率變化分解為技術進步變化(technological progress change,簡稱TPC)和技術效率變化(technical efficiency change,簡稱TEC),這表明全要素生產率變化是由技術進步變化、技術效率變化共同作用的結果。而在規模報酬可變的假設條件下,又可以進一步把技術效率變化(也稱綜合效率)分解為純技術效率變化(pure technical efficiency change,簡稱PTEC)、規模效率變化(scale efficiency change,簡稱SEC),這表明技術效率的變化主要取決于以技術更新和推廣為代表的純技術效率變化和以生產要素的投入規模為代表的規模效率變化,即:

[JZ(]TFP=TPC×TEC;[JZ)][JY](1)

[JZ(]TEC=PTEC×SEC。 [JZ)][JY](2)

由式(1)、式(2)可以得出:全要素生產率變化可以分解成規模技術進步變化、純技術效率變化和規模效率變化,即:

[JZ(]TFP=TPC×PTEC×SEC。[JZ)][JY](3)

1.2數據來源與指標選取

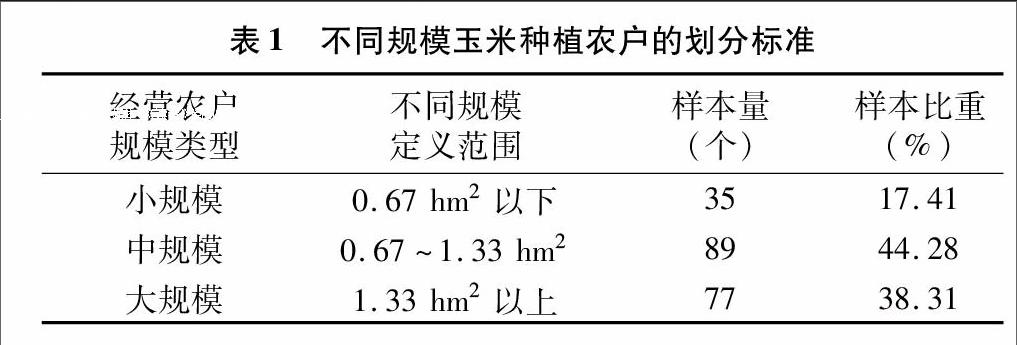

本研究所采用的相關數據主要來自2013—2014年對遼寧省沈陽市新民市14個鄉(鎮、村)201個玉米種植農戶的問卷調查數據,調查區域覆蓋新民市的大紅旗鎮、大柳屯鎮、東蛇山子鎮、婦心堡鄉、高臺子鎮、公主屯鎮、柳山溝村、盧家屯鎮、周坨子鎮等14個鄉(鎮、村)。調查對象包括大、中、小3種不同經營規模的種糧農戶,既包括經營規模較大的種糧大戶、種糧生產合作社,又包括中小規模的種糧散戶。對于農戶生產經營規模的劃定,其劃分標準主要是依據農戶糧食生產的種植面積。本研究依據對遼寧省沈陽市新民市的玉米生產實際情況和調查可用數據樣本情況,將玉米種植面積在 067 hm2 及以下的農戶定義為小規模種植農戶,0.67~1.33 hm2 的農戶定義為中規模種植農戶,1.33 hm2以上的農戶定義為大規模種植農戶,詳見表1。

在指標的選取方面,按照“科學性、代表性、連續性、完整性和可獲取性”的原則,本研究選取平均單位面積玉米產量(Y)作為產出指標,選取平均單位面積玉米生產所投入的種子量(X1)、化肥施用量(X2)、農藥費(X3)、機械費(X4)和勞動力用工(X5)等5個變量作為投入指標(由于調查數據的年份跨度相對較短,僅為2013、2014年2年,而且在玉米產出與投入指標的選擇過程中盡量選擇實物量指標,因而不同年份生產要素市場的價格變化對于最終測算結果所造成的統計影響在這里可以忽略不計)。

[FK(W6][HT6H][WTHZ][JZ]表1不同規模玉米種植農戶的劃分標準[HTSS]

[HJ*5][BG(!][BHDFG3,WK8,WK9,WK7,WK5W]經營農戶規模類型不同規模定義范圍樣本量(個)樣本比重(%)

[BHDG1*2,WK8,WK9,WK7,WK5W]小規模0.67 hm2以下3517.41

[BHDW]中規模0.67~1.33 hm28944.28

[BH]大規模1.33 hm2以上7738.31[HJ][BG)F][FK)]

2玉米全要素生產率變動及分解

從整體情況來看,在技術進步、技術效率的二者共同作用下,2013—2014年遼寧省沈陽市新民市玉米全要素生產率呈現出正向增長的發展態勢,年均玉米種植全要素生產率提高幅度達到0.21%。一般而言,技術效率是短期內改善全要素生產率水平的主要原因[5]。通過深入分析其增長來源,筆者不難看出,相對于技術進步對玉米全要素生產率變化的負向影響而言,年均技術進步下降2.53%,技術效率對玉米全要素生產率變化的正向影響更突出一些,年均技術效率增長278%(表2、圖1、圖2)。由此可見,2013—2014年遼寧省沈陽市新民市玉米全要素生產率增長的主要原因在于技術效率的提高,而技術進步則相對貢獻不足。究其原因,雖然我國的糧食生產增長模式已經逐步進入依靠農業科技進步來提升糧食綜合生產能力的發展軌道,但是由于目前各級地方尚存在農業科技推廣體系不健全、農戶獲取農業新技術的渠道不暢等突出問題,進而嚴重影響了農業科技進步對提高糧食生產效率的促進作用[6]。

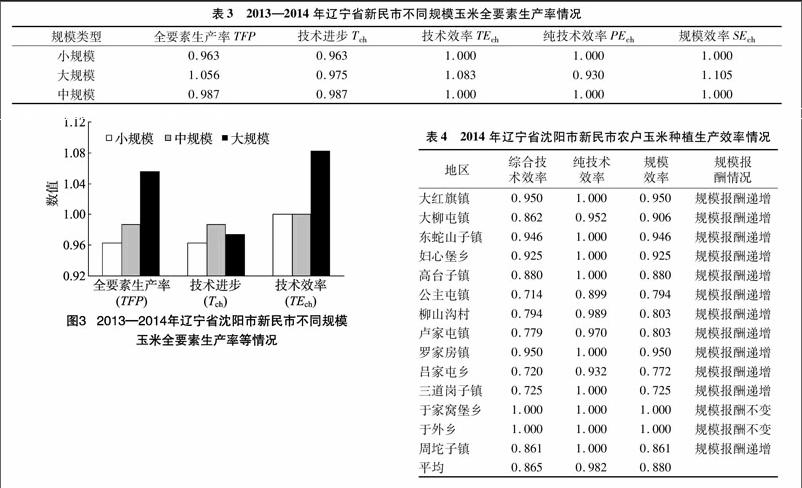

從地區情況來看,在遼寧省沈陽市新民市14個玉米種植鄉(鎮、村)中,除東蛇山子鎮、呂家屯鄉和周坨子鎮等3個鄉(鎮、村)的玉米種植技術效率小于1外,其余11個鄉(鎮、村)玉米種植技術效率均大于1,說明這些地區農戶玉米種植技術效率相對有效(表2、圖1、圖2)。其中,除了東蛇山子鎮、周坨子鎮2個鄉(鎮、村)外,其余12個鄉(鎮、村)的農戶玉米種植規模效率均大于1。除大紅旗鎮、柳山溝村2個鄉(鎮、村)外,其余12個鄉(鎮、村)的農戶玉米種植技術進步均小于1,說明這些地區的玉米種植技術進步尚存在較大的發展空間;大紅旗鎮、大柳屯鎮、婦心堡鄉、公主屯鎮、柳山溝村、盧家屯鎮和羅家房鎮等7個鄉(鎮、村)的農戶玉米種植全要素生產率不低于1,其玉米種植技術效率均大于1,且其中有5個鄉(鎮、村)的玉米種植技術進步均小于1。由此可見,2013—2014年遼寧省沈陽市新民市玉米全要素生產率增長的主要原因在于技術效率的提高,而規模效率的提升則是技術效率相對有效的根本原因。

從不同種植規模來看,2013—2014年2年間,除大規模的農戶玉米種植全要素生產率呈現出正向增長(年均增長56%)外,中規模、小規模的農戶玉米種植全要素生產率均呈現出下降的趨勢,年均分別下降3.7%、1.3%(表3、圖3)。

通過分析其增長根源可以發現,3種不同玉米種植規模的技術進步變化均出現不同程度的下降趨勢,而技術效率變化則均不同程度出現增長趨勢,這更進一步證實了在該計算期內,玉米全要素生產率增長的主要原因在于生產技術效率水平的改善,規模效率的提升是技術效率相對有效的根本原因[7]。

(鎮、村)農戶玉米種植的平均綜合技術效率為0.865,其中僅有于外鄉、于家窩堡鄉2個鄉(鎮、村)的綜合技術效率、純技術效率、規模效率均為1,達到DEA有效狀態,即純技術效率、規模效率同時達到最優配置。值得一提的是,大紅旗鎮、東蛇山子鎮、婦心堡鄉、高臺子鎮、羅家房鎮、三道崗子鎮、周坨子鎮等7個鄉(鎮、村)雖然綜合效率均小于1,處于非DEA有效狀態,但是其純技術效率卻均等于1,并且不存在投入和產出松弛情況,說明這7個鄉(鎮、村)的農戶玉米種植處于技術有效狀態(表4)。其余5個鄉(鎮、村)的農戶玉米種植純技術效率均小于1,并且存在不同程度的投入和產出松弛情況,說明這5個鄉(鎮、村)的農戶玉米種植是出于技術無效率狀態,存在不同程度的投入或產出結構不合理問題,應參照DEA有效模式來逐步調整本地區玉米種植的投入和產出結構。另外,從規模效率情況來看,2014年新民市14個鄉(鎮、村)農戶玉米種植的平均規模效率為0.880,除于家窩堡鄉、于外鄉2個鄉(鎮、村)的規模效率值等于1,處于規模報酬不變階段外,其余12個鄉(鎮、村)均處于規模報酬遞增階段,說明這些地區的規模效率尚存在較大的提升空間。

2014年遼寧省沈陽市新民市農戶玉米種植生產技術無效率的共有大柳屯鎮、公主屯鎮、柳山溝、盧家屯鎮和呂家屯鄉等5個鄉(鎮、村)。通過從生產要素投入的角度,即在保持產量不變的情況下達到生產要素投入的最佳配置,對上述生產技術無效率的地區進行分析并提出具體的調整方案(表5),可為今后提高農戶玉米種植生產效率提供科學的生產決策參考。

從各個地區的總調整比例來看,由于與其他3個鄉(鎮、村)相比較,公主屯鎮和呂家屯鄉2個鄉(鎮、村)的純技術效率相對較低,均低于0.950,說明這2個鄉(鎮、村)的生產要素投入結構不合理問題也相對比較突出,因而其總調整比例也相對較大。其中公主屯鎮的化肥施用量存在19.435的投入冗余量,其調整比例達到40.899%,明顯高于其他鄉(鎮、村)的化肥調整量。呂家屯鄉的種子使用量、農藥費、勞動力用工分別存在2.847、5.778、0.877的投入冗余量,其調整比例[CM(25]也分別達到了61094%、26.133%、14.145%,不僅明顯高于其他鄉(鎮、村)的生產要素投入水平,也高于5個鄉(鎮、村)生產要素投入的平均水平。從生產要素投入總調整比例的平均值來看,這5個玉米生產技術無效率鄉(鎮、村)的5種生產要素投入均需要不同程度的調整,總調整比例最高的是種子使用量,達到16291%,隨后依次是化肥施用量、機械費、農藥費,總調整比例最低的是勞動力用工,為6.951%(表5)。

4結論與建議

本研究通過運用DEA-Malmquist指數法、DEAP 2.1統計軟件,從整體情況、不同區域、不同規模的層面對2013—2014年遼寧省沈陽市新民市14個鄉(鎮、村)的201個玉米種植農戶的全要素生產率及構成變動進行了分析,并從靜態的角度進一步指出了生產要素的投入優化方向,得出了以下結論。(1)目前遼寧省沈陽市新民市玉米生產效率總體水平不高,地區間差異較大。2013—2014年,遼寧省沈陽市新民市玉米全要素生產率增長的主要源泉在于技術效率的提高,而規模效率的提升則是技術效率相對有效的根本來源,技術進步的貢獻則相對不足。(2)從不同種植規模來看,除大規模的農戶玉米種植全要素生產率呈現出正向增長外,中規模、小規模的農戶玉米種植全要素生產率均呈現出下降的趨勢。(3)玉米生產過程中結構性、區域性投入過剩問題依然存在,尚且存在較大改善空間。因此,一方面要大力提倡積極發展種糧大戶、家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體,并在土地流轉、金融信貸等方面出臺一系列扶持政策,鼓勵和引導廣大玉米種植農戶積極開展適度規模經營,有效提升玉米生產機械化、規模化水平,從而進一步擴大技術效率提升對玉米全[CM(25]要素生產率增長的正向拉動作用。另一方面,應進一步強化農業科技研發和推廣體系建設,著重加強糧食生產技術的研發、推廣與應用,提高農業科技成果轉化效率,不斷改進生產模式,合理調整生產要素投入配置,從而實現通過技術進步與技術效率改善“齊頭并進”來共同推動玉米全要素生產率增長。

參考文獻:

[1]劉宇航,王志丹,王賀,等. 遼寧省玉米生產區域優勢布局研究[J]. 江蘇農業科學,2015,43(7):65-67.

[2]閆立萍,王志丹,賴曉璐. 遼寧省糧食生產能力分析[J]. 江蘇農業科學,2014,42(1):415-416.

[3]林麗霞,翟印禮. 遼寧省糧食產量波動及其結構分析[J]. 沈陽農業大學學報(社會科學版),2014,16(2):147-151.[HJ1.82mm]

[4]顧海,孟令杰. 中國農業TFP的增長及其構成[J]. 數量經濟技術經濟研究,2002,19(10):15-18.

[5]李翠霞,鄒曉偉. 基于DEA的黑龍江省乳制品加工業生產效率實證研究[J]. 農業技術經濟,2010(6):106-111.

[6]李樹明,張俊飚,徐衛濤. 基于隨機前沿分析的出口型農產品生產技術效率研究[J]. 農業技術經濟,2011(3):52-58.

[7]李谷成,范麗霞,成剛,等. 農業全要素生產率增長:基于一種新的窗式DEA生產率指數的再估計[J]. 農業技術經濟,2013(5):4-17.