饅頭是文化

鐵揚

一

小時候盼饅頭,一年之中饅頭在眼前只出現兩次。麥收了,家人總是把未曬干的麥粒,碾壓成粗面,不干的麥粒不能上磨,難成細面。用上年的老酵母發成面團,做成饅頭,用大火蒸熟:饅頭出鍋了,你捧起它,只覺得日子怎么這么美好,雞狗也叫了,鳥也叫了,它們的鳴叫也許不是為了你手中的饅頭,但你覺得是,不然一年的美好從哪里來?

要過年了,陳放了半年家人舍不得吃的麥子,也陳干了,才能上磨磨成細面,細面蒸出的饅頭,比粗面更暄更白更溫柔。臘月二十九蒸饅頭,吃要等到初一。初一這天,大人把又暄又白的饅頭遞給你一個,細白的饅頭正好配你身上的新棉襖,配門上的新春聯。于是你便覺出這棉襖更新了,春聯更亮了,若不是你手里的饅頭,新棉襖新春聯就成了司空見慣,新不新的吧。于是一切的新鮮都籠罩著你,都只為你手中有一個細白的饅頭。

然后又是漫長的等待,等待來年的麥收,等待來年的歲末,你覺得日子長得難熬。

二

日新月異,你又經歷了種種歲月,好的不好的,你見過了許多饅頭,粗面的,細面的,北方粗獷的,南方精致的,小的,大的,圓的,方的,豐滿的,瘦弱的,就像你已經失去了早先對饅頭的期盼,失去了你對饅頭的熱烈和饅頭對你情感上的鼓蕩,但是你冷不丁又遇到了全新的饅頭。

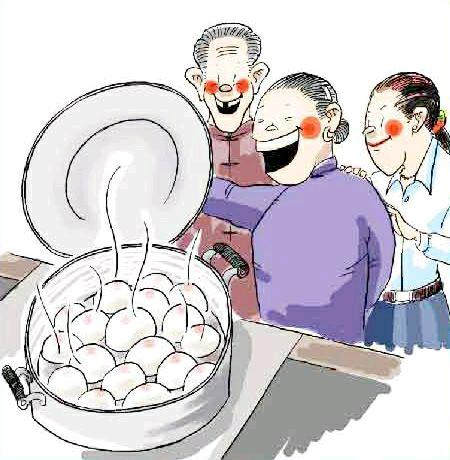

我已是畫家,我常背著畫箱在太行山中游走,我常坐在農民的炕上,一面和他們聊天,一面等待他們的飯食。那炕被四周黝黑的墻壁和屋頂籠罩,有時連炕席也是黝黑的。那時農村物資匱乏,農民常以薯類、瓜豆乃至榆、柳樹的葉子做飯食。鍋里的顏色和四周一樣也是灰暗的,灰暗的飯食和四壁如墨的黑屋子黑炕,倒也顯出不謀而合的協調。一天,我又坐在一家的炕上等飯食,在灶前勞作的是位兩腮緋紅的大嫂。灶中柴火很旺,鍋上籠屜蒸騰出的熱氣充滿著整個屋子,也把我和大嫂籠罩起來。像往常一樣,我已不在意鍋里蒸煮的是何物。少時,火停了,蒸汽慢慢消沉下來,大嫂從灶前站起,揉揉被柴草灰瞇過的雙眼,朝著炕上的我展開了笑容,這笑容,顯然有幾分得意,似乎還有幾分挑釁,我猜鍋里定有故事了。大嫂平時就少言語,現在她更賣關子似的,也不揭鍋,只依靠門框,轟轟院里的雞,趕走眼前的豬狗,然后再次來到灶前,終于揭開了鍋。這是一鍋饅頭,大嫂揉出的饅頭很大,大得像扣著的飯碗,在黝黑的鍋灶上,它們一個個蓬勃著鼓動著自己。在一鍋雪白饅頭的照耀下,四壁竟也顯得不那么黑了。面對這一鍋饅頭,我猛然想到兩個字,這是文化。啊,饅頭文化,它不僅照耀了一個屋子,也再次點燃起你的欲望,你的念想,你做事的能力和信心。

大嫂唏噓著把它們從鍋里捧出來,擺在一個篦簾上托上飯桌,她用手背擦擦額頭上的汗珠,我這才發現汗珠不光浸在她的臉上,她那件被豐碩的胸膛支起的襯衫也洇濕一片。我們一時無言語地只共享著眼前的饅頭文化:一切語言在這里都會顯出輕浮和微不足道。

三

又過了一年,我再次來到這個山村。這天正值清明,我受著早春風光的吸引,坐在尚沒有蘇醒的山梁上畫寫生,向山澗望去,尚是一澗的黝黑。突然山澗里亮了起來,那是什么,原來是一隊上墳的人群,為首的一位男人手托一個大托盤,盤里是一堆堆白花花的突起,細看,那是饅頭。是親人為故人送去的祭物。我的眼光隨著這隊人群移動著,他們步履緩慢鄭重,為首者小心翼翼地托著手中的祭物向前移動。突然我又有了新的“發現”,我看到天空中正有人向著山洞的人群做著呼應。那一定是幻覺,是聯想.是意念。我看見他們在空中飄游著向山澗垂下頭。我竟然還認出其中的一位,那是我的一位年輕姑姑。先前她美麗可親,體態豐碩.常把我攏在她的懷里,使我享受她身體的溫暖。她是一位受過洗禮的基督徒,受洗時那件被水浸過的長袍緊貼在她的身上。豐碩的體態更明晰可見,我還曾為她的體態流露過羞澀。她很會唱歌,教我唱“萬有主宰可憐世上人”,教我唱“只有一位真神就是我救主”,有年圣誕節她讓我為她折下柏樹枝,我們一起做了圣誕樹,平安夜時,我們手捧蠟燭,唱起那首“圣誕節,大福節,天使降臨大喜悅”……這一切的一切,都使我覺出世界上沒有比她更可愛可親的人了,但是她死了,死于肺患,當地人叫弱癥。下葬時牧師為她手捧圣經,為她致安息詞。但是她的安息卻十分可憐:按當地規則,未婚女性早逝,要按孤女對待,不能入祖墳。她便被“扔”在一個墓地的邊緣,只在一塊灰磚上寫上她的名字扔于墓中。那時我躲在人后,掉著眼淚,目睹一锨锨的黃土朝她扔去———心想我再也見不到我這位姑姑了,誰知現在我又看見了她,我就要向她呼喊了,可她隨著空中的人群飄走了,去迎接這隊祭奠的人群,那里有真正給他們以安慰的人,還有他們手里的祭品饅頭。

我放下手中正握著的畫筆,再次想到文化這兩個字,不是嗎?只有饅頭所形成的文化儀式才能把逝去的靈魂和在世的親人溝通起來,沒有饅頭做引導溝通,祭奠也就成了一句空話,一切思念也就永無依托和結果。我放下手中的筆,涂掉眼前未完成的早春畫作,一個全新的構思在萌生,啊,《饅頭祭》:這是一群亡魂向著人間的饅頭做著呼應。

溝通他們的是饅頭文化。

選自《人民文學》