江油: 盤(pán)活集體經(jīng)濟(jì) 共建幸福美麗新村

張微微

【核心提示】如何通過(guò)深化農(nóng)村改革,為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革注入新動(dòng)力?今年初,省委農(nóng)工委、省委組織部等七部門(mén)聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革 發(fā)展農(nóng)村新型集體經(jīng)濟(jì)的試行意見(jiàn)》,將農(nóng)村產(chǎn)權(quán)改革確定為農(nóng)村改革硬仗。提出要發(fā)展壯大農(nóng)村新型集體經(jīng)濟(jì),有計(jì)劃逐步消除“空殼村”。這項(xiàng)改革事關(guān)全省6000多萬(wàn)農(nóng)民切身利益,事關(guān)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度、社會(huì)治理和黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

“發(fā)展集體經(jīng)濟(jì),關(guān)鍵是要找準(zhǔn)路子。”這是江油市大康鎮(zhèn)星火村黨總支書(shū)記金圣翔對(duì)記者說(shuō)得最多的一句話。那么,怎樣才算是找準(zhǔn)了路子,有沒(méi)有一個(gè)標(biāo)桿?大康鎮(zhèn)幾個(gè)落后小山村的嬗變給出了農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的典型樣本。

從“后進(jìn)村”到“后勁村”

3月23日,記者站在星火村村口高高的觀景臺(tái)上向下看去,2800畝的珍稀苗木基地一片蔥蘢,由苗木組成的“李白出生地綿陽(yáng)科技城”幾個(gè)字大氣而顯眼。目前這里已經(jīng)是花卉、苗木等經(jīng)濟(jì)作物培育、種養(yǎng)及深加工的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū),按照規(guī)劃,這里也正在打造一個(gè)集餐飲、住宿、賞景、露營(yíng)、漂流、游樂(lè)、養(yǎng)老等項(xiàng)目為一體的大型鄉(xiāng)村旅游景區(qū)。

走進(jìn)苗木基地,幾位村民正在修剪樹(shù)枝:“我們是在為村集體打工,有工資的!散工每天50元,簽合同的每月一兩千元。”其中一位村民告訴記者。

金圣翔介紹,這是新型集體經(jīng)濟(jì)組織——農(nóng)業(yè)集團(tuán)公司,村集體和絕大部分村民都是股東,“我們的業(yè)務(wù)不限于旅游,還有農(nóng)業(yè)、建筑等行業(yè),一共有6個(gè)子公司。你看那個(gè)正在開(kāi)挖掘機(jī)的村民,他就是我們建筑公司的員工,我們的十幾臺(tái)挖掘機(jī)還可出租。”

星火村的發(fā)展是從2008年汶川地震后開(kāi)始的,在返鄉(xiāng)能人金圣翔的帶領(lǐng)下,星火村在自身優(yōu)勢(shì)資源——土地上做文章,既挖地下“聚寶盆”,又種地上“搖錢(qián)樹(shù)”,走上農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的道路。其最大的特色便是創(chuàng)新新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織方式,發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì),共同致富。

2009年,星火村在災(zāi)后重建中建設(shè)了集中居住的村民小區(qū),在改善居住條件的同時(shí),也增加了500畝集體建設(shè)用地。村“兩委”決定:將村集體、村民的2600畝耕地、2800畝林地、3100畝坡地統(tǒng)一起來(lái),組建農(nóng)業(yè)集團(tuán)公司,集中發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

“壯大集體資產(chǎn)資源,關(guān)鍵在于如何盤(pán)活。我們的路子是:一興辦集體公司;二盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn);三投資入股項(xiàng)目;四發(fā)展物業(yè)經(jīng)濟(jì);五開(kāi)展勞務(wù)服務(wù)。”金圣翔說(shuō)。

如今,星火村集體產(chǎn)業(yè)下的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)得如火如荼,其中種下的中藥材馬藍(lán),以及香樟樹(shù)、桂花樹(shù)等花卉苗木,總價(jià)值已超過(guò)4000萬(wàn)元。在2015年,星火村集體資產(chǎn)規(guī)模就已達(dá)到1.02億元,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入1390萬(wàn)元,村民分紅500萬(wàn)元,村民人均純收入達(dá)到16775元。2016年集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)1500萬(wàn)元以上。

星火村從一個(gè)賬面上負(fù)6000元的“后進(jìn)村”變?yōu)榭傎Y產(chǎn)突破1億元的“后勁村”,其秘訣正是:農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革——整合全村集體資產(chǎn),以規(guī)模化發(fā)展在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

四方共建:

一朵百合花催生產(chǎn)業(yè)變革

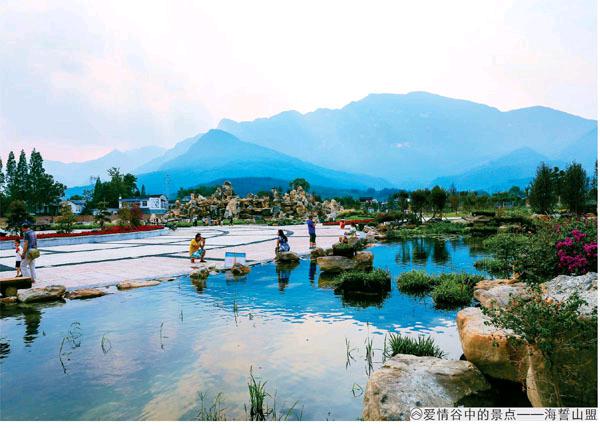

在2014年以前,大康鎮(zhèn)的舊縣村、官渡村還是以傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)為生的“空殼村”,然而僅僅半年時(shí)間,這一片地區(qū)竟冒出個(gè)全國(guó)聞名的“百年好合愛(ài)情谷”。從剛開(kāi)始不足50畝的百合花種植地,到如今成為中國(guó)“百合公園”“國(guó)家森林公園”,全球最大的百合花育種地和國(guó)內(nèi)獨(dú)具特色的愛(ài)情體驗(yàn)地。

“百年好合愛(ài)情谷”如今名頭不小,但是投入也不少:涉及種球繁育中心、游客接待中心、各類景點(diǎn)等26個(gè)項(xiàng)目,總共占地15平方公里,這不僅需要高達(dá)6億元的投入,而且牽涉土地等農(nóng)民的切身利益。

“不種糧食種這些花花草草,吃什么?”這是舊縣村十四組村民安光珍對(duì)“百年好合愛(ài)情谷”最初提出的質(zhì)疑。錢(qián)從哪里來(lái)?園區(qū)如何做到可持續(xù)發(fā)展?農(nóng)民如何持續(xù)獲利?集體經(jīng)濟(jì)如何發(fā)展壯大?一系列問(wèn)號(hào)讓記者想一探究竟。

原來(lái),在看好這一項(xiàng)目后,江油創(chuàng)造性地建立了政府、企業(yè)、集體、農(nóng)民“四方搭伙”的投入機(jī)制。“政府整合各級(jí)涉農(nóng)項(xiàng)目資金‘打捆投入,2015年投入1600萬(wàn)元農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金量化到558名群眾手中,并頒發(fā)了《股權(quán)證》; 采用PPP 模式,國(guó)企鴻飛集團(tuán)與民企松花嶺農(nóng)業(yè)公司共同投資建設(shè);園區(qū)所涉官渡、舊縣、星火三個(gè)村則將河灘地、荒坡地等作為集體資產(chǎn)入股;農(nóng)民承包土地采用‘股田制”,自愿入股,保底分紅。”江油市委農(nóng)工辦綜合股副股長(zhǎng)鄧延聞告訴記者。

目前,四方共同組建了松花嶺旅游開(kāi)發(fā)有限公司,村集體、農(nóng)民與國(guó)企、民企一起當(dāng)起了股東,依法成立了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì),按現(xiàn)代企業(yè)制度對(duì)景區(qū)進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

“一畝百合每年可帶來(lái)3萬(wàn)元的旅游收入和3萬(wàn)元的銷售收入,5--7年就可收回全部投資。”看著在園區(qū)購(gòu)物中心里爭(zhēng)相購(gòu)買(mǎi)精加工百合產(chǎn)品的游客,作為江油國(guó)有投資平臺(tái)負(fù)責(zé)人的鴻飛投資集團(tuán)董事長(zhǎng)金泓這樣測(cè)算。

安光珍家的承包地正好被規(guī)劃在了園區(qū)的中央,如今,她從對(duì)這個(gè)項(xiàng)目最堅(jiān)決的反對(duì)者變成了最積極的擁護(hù)者。原來(lái),她將自家院壩變成停車場(chǎng),隨著游客的大量到來(lái),她每周都能掙到上千元的停車費(fèi)。官渡村六組的李曉華,房屋處在愛(ài)情谷公路邊,通過(guò)村貌改造,她辦起了農(nóng)家樂(lè),年收入增加兩萬(wàn)多元。先干一步的鄉(xiāng)親們發(fā)了財(cái),其他農(nóng)戶們也忍不住行動(dòng)起來(lái),有的加入專合社,有的創(chuàng)辦家庭農(nóng)場(chǎng),有的通過(guò)反租倒包等方式參與百合花種植。“園區(qū)每天需要上千人務(wù)工,周邊村民不夠,還得到外面去請(qǐng)。”鄧延聞?wù)f。

“從2015年起,土地有租金,集體股份能分紅,務(wù)工領(lǐng)工資,種花能賣(mài)錢(qián),還能開(kāi)辦農(nóng)家樂(lè),賣(mài)土特產(chǎn)。我在村委會(huì)做保潔每月1200元工資,老伴兒在園區(qū)的酒店做服務(wù)員每月1700元,還給她買(mǎi)了保險(xiǎn),現(xiàn)在我倆一年收入有4萬(wàn)多元。”官渡村村民林光銀算了筆細(xì)賬,“你看這干凈的村子,美麗的景色,清新的空氣,我們是不是比城里人生活得更滋潤(rùn)?”

這是農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的一個(gè)創(chuàng)新做法,將政府、集體、企業(yè)和農(nóng)民連在一起,形成利益共同體,盤(pán)活了集體經(jīng)濟(jì),不僅催生了一個(gè)產(chǎn)業(yè),還富了一方百姓。江油市的“百年好合愛(ài)情谷”也成為農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的一個(gè)前沿窗口。

記者觀察

江油市以深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革為路徑,堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā),因地制宜、因村施策,宜工則工、宜農(nóng)則農(nóng)、宜商則商,積極探索集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效途徑和模式,釋放出了農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能。在嘗到了集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的甜頭后,江油市將其拓展到脫貧攻堅(jiān)工作中。去年年底,全市整合各項(xiàng)涉農(nóng)項(xiàng)目,安排了7700萬(wàn)元的產(chǎn)業(yè)扶貧資金,為77個(gè)貧困村“輸血”,用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,其收益將作為貧困村集體經(jīng)濟(jì)收入,讓村集體有錢(qián)辦事,并最終帶動(dòng)全村駛?cè)朊撠氃鍪盏摹翱燔嚨馈薄#ㄘ?zé)編:陳暉)