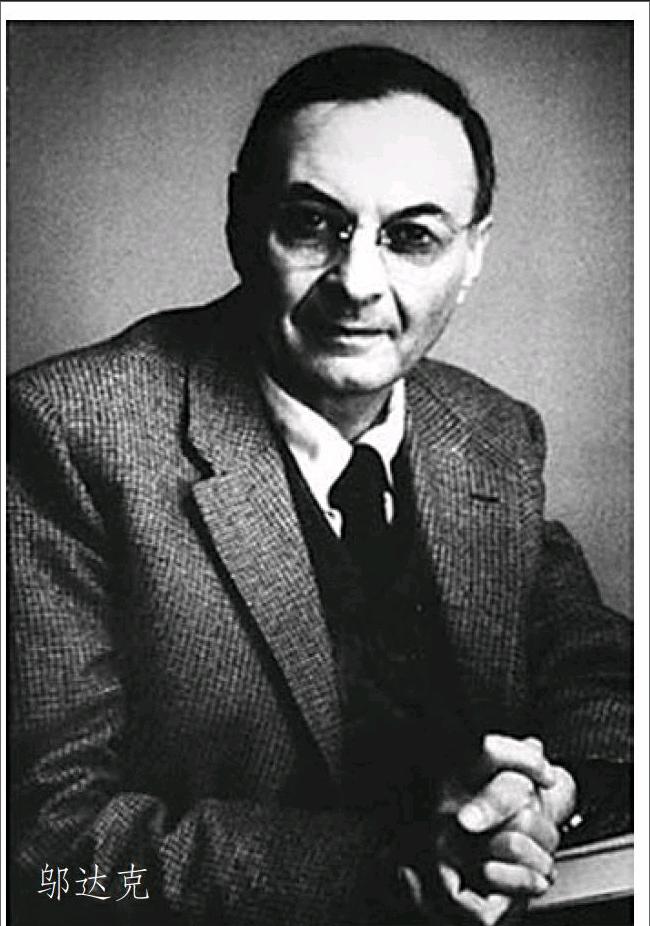

鄔達(dá)克:為上海而生的傳奇建筑師

肖舟

大名鼎鼎的建筑大師鄔達(dá)克未必是上海灘名氣最響的外國人,卻一定是出現(xiàn)頻率最高的外國人。

一

滬上但有花木扶疏之處,多半藏了銅像,表彰該位人士對上海的貢獻(xiàn),作曲家聶耳、劇作家田漢、病逝于上海的作家魯迅,各有尊榮在他們的角落。外國人也不曾缺席,成就大上海,可不就是華洋雜處,矛盾與和諧交錯(cuò)的結(jié)果?曾三訪上海的泰戈?duì)枺诿下纺喜房谟凶鹦∠瘢x接待他的徐志摩伉儷故居不遠(yuǎn);中山公園里高達(dá)七米的蕭邦雕塑,是世上最高的蕭邦像,由長短不一的鍵盤托起一個(gè)孤獨(dú)的靈魂;桃江、汾陽、岳陽路三岔口小公園的普希金銅像,最早由旅滬俄國僑民集資建于30年代,以紀(jì)念詩人逝世100周年。

若說跟上海沒有直接關(guān)聯(lián)的波蘭作曲家蕭邦、俄國詩人普希金都于市內(nèi)留下痕跡,所設(shè)計(jì)單棟建物高達(dá)上百座的斯裔匈籍旅滬建筑師鄔達(dá)克(1893—1958年),豈不更有理由留下塑像,以表彰其參與上海建筑的黃金年代,并留下可觀的文化遺產(chǎn)?據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),他在上海共設(shè)計(jì)有54個(gè)項(xiàng)目,包括“遠(yuǎn)東第一高樓”國際飯店、紐約熨燙大樓意趣的諾曼底公寓(今武康大樓);大光明戲院(今大光明電影院)、慕爾堂(今沐恩堂)、愛司公寓(今瑞金大樓)、宏恩醫(yī)院(今華東醫(yī)院1號樓)、西門婦孺醫(yī)院(今復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院)以及《楊瀾工作室》啟動(dòng)時(shí)的辦公地達(dá)華賓館。其中,32幢被列入上海市優(yōu)秀近代建筑名錄。

位于上海市長寧區(qū)番禺路129號(原哥倫比亞路57號)的“鄔達(dá)克紀(jì)念室”,確實(shí)在門廊的端頭陳設(shè)了一尊由匈牙利駐上海總領(lǐng)事館捐贈(zèng)的銅像,據(jù)說,由鄔達(dá)克舊居修繕改造的紀(jì)念室花費(fèi)超過了2000萬元,陡峭的石板瓦雙坡屋頂占立面高度近一半,兩端是高聳的磚砌煙囪,南立面設(shè)對稱的山墻造型。底層采用紅色清水磚墻,二層以上則是白墻,深色木構(gòu)架露明,門窗套為粗礪石質(zhì)。從本白的墻面、褐色的石瓦、黑褐色的外露木構(gòu)架到紅褐色磚墻,顯得色彩協(xié)調(diào),層次豐富。建筑底層有哥特式三連列窗和圓拱形大門,二層是折線型凸窗。

盡管,四周躥起的高樓,硬是把這幢英國都鐸風(fēng)格的鄉(xiāng)村別墅擠到窄弄邊角,附近也早已成了熱鬧的馬路,但一踏進(jìn)此地仍能感受到一分恬靜自適,這是1930年至1937年,鄔達(dá)克于上海飛黃騰達(dá)時(shí)期的居處,亦是旅滬匈牙利社群恒常聚會(huì)場所,明亮溫暖的居家氛圍,以及當(dāng)時(shí)亦流行于德國、北匈的黑白都鐸風(fēng)建筑,為這些離鄉(xiāng)背井的游子帶來些許慰藉。

其實(shí),鄔達(dá)克在建造這幢老洋房前,先是計(jì)劃在馬路斜對面的60號為自己建造住宅,后因在同期進(jìn)行的慕爾堂項(xiàng)目時(shí),因遭遇資金困難而得到孫中山之子孫科相助,鄔達(dá)克出于感恩低價(jià)轉(zhuǎn)讓給了孫科,自己則在馬路對面另建新居。

二

鄔達(dá)克在上海設(shè)計(jì)監(jiān)造了3座教堂,按時(shí)間順序是息焉堂、慕爾堂(沐恩堂)和德國新福音堂。

息焉堂始建于1929年,位于西郊新涇港橋可樂路1號(近哈密路)口,現(xiàn)為西郊天主教堂,由民國教育家、天主教友馬相伯等出資,原為安葬儀式祈禱時(shí)使用,是上海罕見的拜占庭風(fēng)格的教堂,頗具東歐風(fēng)情,反映出鄔達(dá)克對不同風(fēng)格建筑的準(zhǔn)確把握。

緊鄰羅別根路西人公墓、處理喪葬事宜的息焉堂,又稱“息焉公墓堂”。居住在息焉堂附近的老人曾為我繪聲繪色地講述昔日教堂堆滿棺材、鬼影幢幢舊容,后來解放軍把它封死,在居民眼中更增神秘色彩。

我繞到教堂后邊,的確聽到哭號,那是象鳴虎吼之聲。“文革”初期,教堂與附屬墓地被充公,墳地遭劫,尸骨被曝,僅存安息堂和鐘樓,建筑頂上的十字架亦被損毀。其中,約4000平方米墓地于1968年作新涇中學(xué)校舍,其余部分于1974年改作上海動(dòng)物園繁殖場物料倉庫使用;1994年被列為市優(yōu)秀歷史建筑。直到2008年4月5日,息焉堂才復(fù)堂,2012年2月經(jīng)修繕開放。

柔和的鵝黃面淺綠頂建體,依傍著綠樹小河,鄔達(dá)克喜愛的新哥特風(fēng)尖拱現(xiàn)于窗框、柱廊、拱門,卻沒有傳統(tǒng)哥特教堂的繁復(fù)森冷,這些尖拱線條簡潔優(yōu)雅,飾以外墻鱗狀的灰泥抹紋,愈發(fā)顯得家居悠閑、自然,采光上不能不考慮神圣氣氛的營造,融合圣潔殿堂和私密居所特質(zhì)的息焉堂,因之成為將離之魂的理想追思安息之家。仿若神來之筆的拜占庭拱頂,或許道出建筑師對東歐故鄉(xiāng)的思念,也溫潤了尖拱的棱角,調(diào)和顯得太北德表現(xiàn)主義的線條,決定這座天主堂之所以獨(dú)特的存在。鄔達(dá)克在寫給父親的信里提到,現(xiàn)在動(dòng)動(dòng)鉛筆就能指揮千軍萬馬的他,仍渴望設(shè)計(jì)小教堂獲得的內(nèi)心寧靜。

身為營造商的父親捷爾吉,是鄔達(dá)克的偶像。1910年,身為長子的鄔達(dá)克不得不放下少年時(shí)期對哲學(xué)與神學(xué)的愛好,進(jìn)入布達(dá)佩斯的匈牙利皇家約瑟夫理工大學(xué)修習(xí)建筑專科,準(zhǔn)備繼承家業(yè)。豈料,第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā),把青年建筑師變成了奧匈帝國軍隊(duì)在俄羅斯前線的一名士兵。1916年6月,因伯力戰(zhàn)役失敗,頭部受傷的鄔達(dá)克成為戰(zhàn)俘,一路顛簸流離至希洛克。據(jù)說,1918年10月初,鄔達(dá)克在運(yùn)送戰(zhàn)俘的火車接近中國邊境時(shí),毅然跳車逃亡,逃到了哈爾濱。雖然聽來不乏夸張,但或許同聲稱他連同伙伴逃離戰(zhàn)俘營、在隸屬俄國的中東鐵路局通過重重關(guān)卡,把手里的假護(hù)照換成邊境通行證再沿線南行這一說法相比,還是較為可信的版本。

三

鄔達(dá)克的設(shè)計(jì)文件總會(huì)蓋上中英對照的圖章,刻有LE Hudec,Architect,Shanghai以及“鄔達(dá)克章”四個(gè)篆文字,這不僅為了他的華洋業(yè)主方便辨識,仿若也暗示他在上海左右逢源,于華人與洋人之間都建立口碑,卻又注定在不同文化邊緣漂泊的命運(yùn)。

1918年10月26日,他從東北抵達(dá)滬上,主要因?yàn)楫?dāng)時(shí)的上海與摩洛哥丹吉爾,是世上唯一不需要身份證件便能居留工作的城市。奧匈帝國戰(zhàn)敗解體讓他成為沒有國籍的人,他出生的匈牙利小鎮(zhèn)拜斯泰采巴尼亞,后來被納入斯洛伐克版圖,對于自己到底是匈牙利還是斯洛伐克人,他感傷地說,祖國分裂了,但他這個(gè)人要如何分成兩半呢?

是年11月初,落魄的鄔達(dá)克在上海外灘4號聯(lián)合大樓的有利銀行一樓美國建筑師羅蘭·克利開設(shè)的克利洋行,找到了一份繪圖員的工作。1923年,他獲得了第一個(gè)設(shè)計(jì)機(jī)會(huì),與克利合作完成了美國花旗總會(huì)(今福州路209號,原上海市高級人民法院大樓)。這座建筑輪廓醒目,風(fēng)格莊重又富于變化,是美國殖民地時(shí)期喬治復(fù)興風(fēng)格。外墻用深棕色面磚飾面,頂層是白色大理石雙壁柱圓拱劵窗,開啟了上世紀(jì)初葉上海建筑中廣泛使用棕色耐火磚作外墻裝飾的潮流。

在上海執(zhí)業(yè)的鄔達(dá)克,無法如大多外國公民,仗著母國在滬勢力,得以享受治外法權(quán)保護(hù)。已失去故國的他工作上亟需步步為營,不能犯下錯(cuò)誤引起糾紛,這與他一絲不茍、追求完善的設(shè)計(jì)理念,相輔相成。

如鄔達(dá)克傳記作者彭切里尼所言,鄔達(dá)克在上海的脆弱感也正是他的優(yōu)勢,政治中立的形象與出色的設(shè)計(jì),使他更容易贏得華人業(yè)主的信任;而鄔達(dá)克富于個(gè)人風(fēng)格并引進(jìn)現(xiàn)代潮流的作品,往往比帶著殖民風(fēng)格和傲慢的“列強(qiáng)”洋行建筑,更符合這些華人精英欲匡振積弱國勢、尋回民族自尊的需求。

1922年6月1日,鄔達(dá)克與出生于上海的德國富商卡爾·西奧多·邁耶之女吉塞拉成婚,1925年初,在外灘24號自立門戶成立鄔達(dá)克打樣行,呂西納路(今利西路)17號,這個(gè)融合了歐洲中部和地中海沿岸建筑風(fēng)格的別墅,成為其在上海的第二個(gè)家,不過現(xiàn)在已不復(fù)存在。

不久,他有機(jī)會(huì)為金融巨子劉吉生設(shè)計(jì)別墅,作為劉贈(zèng)予其妻的生日禮物。這時(shí)的鄔達(dá)克真是春風(fēng)得意,婚姻美滿,事業(yè)騰飛,他規(guī)劃的劉宅亦花飛蝶舞,從圓弧狀的雕花欄桿俯視庭園,蝴蝶形的噴泉映出四位小天使包圍的女神嬌姿──這尊大理石雕像是建筑師出資在意大利定制贈(zèng)給主人伉儷的貼心禮物,那裸著半身的女子正是愛神之妻賽姬。這洋房因此又被昵稱為愛神花園。

現(xiàn)在的愛神花園進(jìn)駐了好幾個(gè)文學(xué)雜志,上海市作家協(xié)會(huì)(巨鹿路675號)也設(shè)在這兒,空間不夠,便舍去綠地,旁邊新蓋一棟,費(fèi)心地仿了鄔達(dá)克的拼色磚墻和愛奧尼亞柱頭。屋內(nèi)空間使用很是隨性,但建筑似乎保存良好,當(dāng)初若真的六戶、八戶分割這棟洋房,日日夜夜地?fù)p耗,大約很難有今日的完好狀況。

四

毋庸置疑,上海庇護(hù)了鄔達(dá)克,欣賞了鄔達(dá)克,鄔達(dá)克也用他的作品豐富了上海的輪廓線。他的建筑立在那里,就是一種審美,就是抹不去的城市記憶。他用眾多魅力無窮的作品把自己對上海的熱愛書寫在了這座城市的每一個(gè)角落。

鄔達(dá)克的事業(yè)在上海攀上高峰是成就湖州銀行家出資建造的國際飯店。這棟地上地下共24層的高樓,源自建筑師1929年游歷美國時(shí)的靈感。要在上海松軟的沙質(zhì)地層蓋摩天大樓,于當(dāng)時(shí)技術(shù)是極大挑戰(zhàn),鄔達(dá)克與團(tuán)隊(duì)克服萬難,豎起一座俯瞰跑馬場與滬上精華地段、美國以外最高的摩天大樓,號稱“自倫敦到東京”絕無僅有的景觀。他巧妙運(yùn)用美國建筑理念與德國冶鋼技術(shù),統(tǒng)合華人資本與優(yōu)秀的本地營造商創(chuàng)造奇跡,造成空前的轟動(dòng)。由于當(dāng)時(shí)樓高驚人,故有“仰觀落帽”之說。自1934年12月峻工直到1983年稱雄半個(gè)世紀(jì)的“上海之巔”建筑,見證了若干上海近代文明的初始。1933年,年輕的貝聿銘騎車多次途經(jīng)飯店建筑工地,瞧見高樓自挖出的大量沙泥中升起,未等讀完圣約翰大學(xué)的課程,便踏上去美國求讀建筑學(xué)的道路,并終成一代國際建筑大師。

國際飯店與大光明戲院把鄔達(dá)克推上頂點(diǎn),但抗戰(zhàn)爆發(fā)后,隨著戰(zhàn)爭進(jìn)行,打樣行的生意江河日下,此后的國共內(nèi)戰(zhàn),讓他明白離開上海的時(shí)分到了。1947年2月上旬,他攜家眷乘波爾克總統(tǒng)號離上海去歐洲,先在瑞士盧加諾小住,后去希臘和意大利羅馬旅行,開始參與考古工作。

1948年6月下旬,他輾轉(zhuǎn)到了美國加州,定居于伯克利。除了偶與當(dāng)?shù)亟ㄖ熀献鳌⒃O(shè)計(jì)親友居所的零星工作,他潛心曾經(jīng)熱愛的哲學(xué)、神學(xué)與考古研究。

鄔達(dá)克從未料到會(huì)久居上海,成為打造這座城市現(xiàn)代性的重要推手。他原先只想賺夠盤纏返鄉(xiāng),豈料,戰(zhàn)事發(fā)展以及1920年11月18日父親因心臟病驟逝,使他不得不努力工作負(fù)擔(dān)家計(jì)。

他并不喜歡所有事物都“不可思議地高度物質(zhì)化”的美國,想著是否有朝一日,美國人亦會(huì)學(xué)到金錢不能帶來真正的滿足和幸福,而回歸像歐洲人的精神追求。但美蘇陣營的對峙,使得歸鄉(xiāng)遙遙無期。1951年,依靠《戰(zhàn)時(shí)錯(cuò)置人員法案》(1948年),夫婦兩人成功申請了美國國籍。

1958年10月26日,因心臟病發(fā)作鄔達(dá)克在伯克利家中去世,四十年前正是這一天他抵達(dá)上海。

(責(zé)任編輯:顧鴻)