貴州“一帶一路”的歷史思考(上)

戰國時莊躍經黔入滇;漢武帝征南粵時先滅且蘭,復通滇道;唐太宗時修通南詔、牂牁國的驛道;宋代發展為羅甸(安順)、自杞(興義)通往大理的買馬路;元朝建由昆明往曲靖、普安、貴州(今貴陽)以達鎮遠的線路。

貴州有關“一帶一路”重要性最早的表述,筆者認為是1927年貴州省路政局制定頒布的《貴州全省馬路計劃大綱》,其總說部分認為:“交通事業為凡百事業之先決問題,已為世人所公認。遠觀歐美諸邦,近察沿江各省,其產業之發達,文化之銳進,何莫非交通便利,有以致之。吾黔地邊陲,道路崎嶇,運輸遲滯,行旅維艱,坐是產業幼稚,民智閉塞,文化難于灌輸,天產未由開發,長此不圖,何以生存?此則整頓交通,實為吾黔今日先務之急也。顧交通工具不一而足,陸上交通多持鐵道,水上交通重在航行。以貴州山路之崎嶇,河道之淺狹,航輪固難通行,鐵道亦敷設不易。因地制宜,工簡用宏,則修筑長途汽車路,通行汽車,實為貴州陸上交通最適當工具。”(曾平著,《喀斯特的呼喚》,中國工人出版社1992年出版,第38頁)

對于《大綱》中“長此不圖,何以生存?此則整頓交通,實為吾黔今日先務之急也”的論述,筆者認為,貴州是因“開一線以通云南”而設的省,為了讓歷史告訴未來,根據歷史文獻和史實思考這個問題,是有現實意義的。

民國前貴州歷史上

通往云南的黔滇驛道

據鄧時恩主編的《貴州省志·交通志》(1991年貴州人民出版社出版)介紹,戰國時莊躍經黔入滇;漢武帝征南粵時先滅且蘭,復通滇道;唐太宗時修通南詔、牂牁國的驛道;宋代發展為羅甸(安順)、自杞(興義)通往大理的買馬路;元朝建由昆明往曲靖、普安、貴州(今貴陽)以達鎮遠的線路。

下面引自《貴州通志·交通志》的敘述:

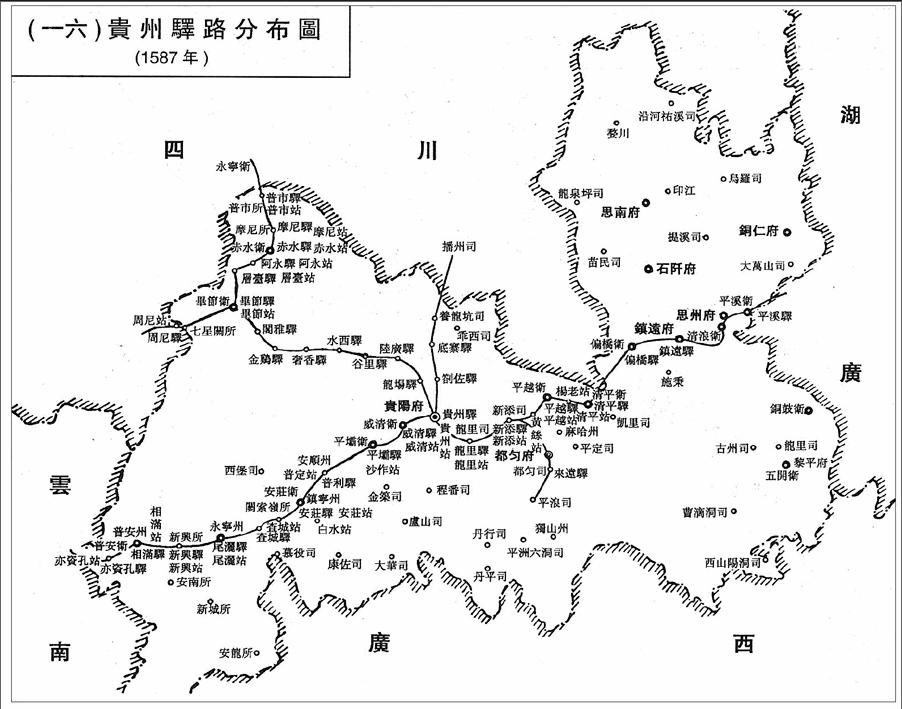

“楚頃襄王時(公元前298年~前279年),派將軍莊蹻掠取巴、黔中以西,溯沅水,至且蘭(今福泉)啟岸,經夜郎(今安順)、宛溫(今興義)至滇池(今昆明),是最早見于歷史記載的第一條東西干道。漢武帝征南粵,且蘭君累阻滇道,武帝命征南粵八校尉率軍回師滅且蘭,滇道復通。三國時,蜀漢曾利用此線東討牂牁的朱褒、西擊益州的雍闿,東西晉時為中央王朝聯系寧州(今云南)的主要通路。梁太清二年(548年),武帝困臺城,寧州刺史徐文盛率數萬人援荊州,寧州為爨瓚所據,關閉此道,不通中原達30余年。隋興,爨氏歸順,但該道因多年失修,路基坍塌,橋涵毀壞,交通阻塞。唐太宗貞觀十三年(639年),渝州人侯弘仁等整修由牂牁經西趙通交(州)桂(州)的道路。南詔(大理)與牂牁國等使節往來,多經此道。宋代,發展為羅甸、自杞通往大理的買馬路。元朝改線,由昆明經曲靖、普安、貴州(今貴陽)以達鎮遠。至元二十七年(1290年),四川右丞耶律禿答兒以昆明至普安已立馬站,建議開辟普安以東羅甸(今安順)、貴州(今貴陽)、葛龍(今龍里)到黃平、鎮遠,通辰、沅等站以達江陵路。至元二十九年(1292年),在黔境設驛站11處,即平溪(今玉屏)、平地、鎮遠、偏橋(今施秉)、羅仲、麻站、麻峽(今麻江)、摩溪、南夢、德漸迷、普安(今盤縣)等,并在鎮遠兼設水站,辦理水陸聯運。明永樂十一年(141 3年)設立貴州布政使司,貴州成為干線交通的中心,新線由此分為貴州至云南與貴州至湖南兩段驛道。

貴州至云南驛道由貴州、威清(今清鎮)、平壩、普利(今安順)、安南、普安、盤縣、亦資孔出平彝(今云南富源)以達昆明。明朝在今貴州境內設有貴州驛、威清驛、平壩驛、普利驛、安莊驛(今鎮寧安莊坡)、關嶺驛、查城驛(今關嶺縣永寧)、尾灑驛(今晴隆)、新興驛(今普安)、湘滿驛(今盤縣西北)、亦資孔驛(今盤縣亦資孔),并設貴州站、威清站、沙作站、普利站、安莊站、北口堡站、北水堡站、查城站、南口堡站、尾灑站、新興站、湘滿站、亦資孔站等13站,另設亦資孔遞運所。

清雍正七年(1729年),清廷批準云貴總督鄂爾泰《請另開上游新路六驛疏》,在原黔滇驛道自安莊驛至湘滿驛一段設立關岑、查城、盤江、安南、江西坡、新興、軟橋坡、湘滿等8驛,從鎮寧州屬黃果樹改道經郎岱廳毛口渡跨北盤江至盤州廳蒿子卡與舊路相接,計里程240里(清朝每里合今576米)。”

貴州設省就是為了

“開一線以通云南”

要理解這個問題,建議先讀鄧啟耀著、編入云南驛道文化叢書的《五尺道述古》(2009年云南美術出版社出版)。該書從解讀清代詩人孫髯的昆明大觀樓長聯下聯入手,在解讀“元跨革囊”中講明白了這件事。這4字說的是1252年,成吉思汗的孫子蒙哥命令他的弟弟忽必烈統率10萬蒙軍進攻云南,以完成迂回包圍中原,滅亡南宋的戰略行動。他們從甘肅臨洮出發,取道川西高原迂回南下攻入云南擊滅大理國,并征服了云南地方土著諸部,把云貴地區納入蒙元帝國版圖之內,于1274年設置“云南行中書省”,結束自唐朝中期以來持續了500多年的割據局面。1368年朱元璋建明朝后,據守云南的元朝殘部梁王把匝納瓦爾密卻 一直不肯臣服,洪武皇帝聯想到元朝滅宋朝的歷史教訓,把占據云南的梁王視為心腹之患。為根本解決云南問題,先沿通往云南的道路要地建衛所,于1381年派傅友德等南征攻占昆明。洪武十五年(1382年)正月十四日,平定云南的捷報至京,朱元璋遣使諭傅友德等:“比得報,知云南已克,然區畫布置,尚煩計慮。……至如靄翠輩不盡服,雖有云南、亦難守也。”(《明實錄·太祖洪武實錄》卷一四一,頁五)為保這條交通線,洪武年間貴州境內已經設置24衛。和四川比,當時四川地域遼闊,只設17衛;云南為邊陲重地,轄地亦廣,也只設20衛;廣西也比后來貴州建省后的地域大得多,也僅設10衛;當時湖廣所設27衛中,鎮遠、清浪、偏橋、平溪、銅鼓、五開6衛在今貴州境內,而在所轄31處千戶所中,天柱、黎平、中潮、新化、新化亮寨、隆里、平茶七處千戶所亦在現貴州境內。貴州由于在冷兵器時代處于“襟川帶粵、枕楚距滇”的戰略地位,從而成為西南最重要的軍事要地。于是明朝政府于洪武四年(1371年)設貴州衛(治今貴陽),10年后建貴州都指揮使司(相當省軍區),永樂十一年(1413年)即40年后建貴州布政使司(相當于省政府)。建省后,由于幅員不廣,人口不多,經濟落后,連發官員的工資也得靠鄰省撥款資助。御史宋興祖在奏議中說:“貴州雖名一省,實不如江南一大縣,山林之路不得方軌,溝渠之流不能容船,……即平居無事,商賈稀闊。”與已建立的12個省相比,土地、人口、賦稅都不夠建省的條件,紛紛建議撤掉貴州省。明朝貴州巡撫郭子章(1543—1618)針對這些言論,分析了貴州建省的重要性。他說:“蓋貴州乃古羅施鬼國,地皆蠻夷,山多箐廣,流水涵渟,土無貨殖,通計民屯僅十四萬石,為天下第一貧瘠之處,官戎歲給仰于湖廣、四川二省、蓋本非都會之地。……我朝因云南而從此借一線之路,以通往來。”(郭子章《黔記·卷十三《止榷志上》)由此看來,貴州與其他省區相比,土地人口、賦稅都不足以建省,貴州省的建立,最直接的原因,是明王朝著眼于邊疆的鞏固和對西南地區統治的加強,“開一線以通云南”。地理學家顧祖禹(1631—1692)在《讀史方輿紀要》中指出:“一旦有警,則滇南隔絕便成異域,故議者每以貴陽為滇南門戶,欲得滇南,未有不先從事貴陽者。”(轉引自梁茂林文《明代中央政府開發貴州的最大動作》,《貴陽文史》2016年第6期)由此可見,建貴州省的最要目的,是為了更好地經營西南,謀圖云南邊疆的鞏固。

(待續)