現代詩:接受響應之要論

陳仲義

現代詩:接受響應之要論

陳仲義

現代詩文本的誕生與完型,因其與潛意識、意念、直覺、智性相聯系,造成頗多艱澀、跳脫、變幻之面相。上世紀70年代,接受美學與讀者反應理論的“崛起”,使現代詩文本的客觀“承載量”遭遇巨大挑戰,更教主觀接受的無邊開放性愈演愈烈。本文認為,現代詩終端接受可以用“闡釋共同體”作為接受前提,以“啞鈴”模式保持接受過程中的動態平衡,接受終端的心理響應可以細化為好詩接受的“四動”,在心理響應細化基礎上,展開接受的坐標與接受的品級梯度,達成接受的辯證實現。

現代詩 接受前提“啞鈴模式”“細化響應”“品級坐標”

百年新詩,漸成一套寫讀評體系,而處于新詩前端的現代詩,則充滿更多實驗、探險的意味。現代詩文本的誕生與完型,因其與潛意識、意念、直覺、智性相聯系,造成頗多艱澀、跳脫、變幻之面相。百年來,尤其后40年,微詞與指摘接連不斷。上世紀70年代,接受美學與讀者反應理論“崛起”,強化了接受終端的話語權重,使得現代詩文本的客觀“承載量”遭遇巨大挑戰,更教主觀接受的無邊開放性愈演愈烈。為糾正某些偏頗、偏離,本研究側重拎出四個問題:現代詩的終端接受響應,需不需要某種前提條件?如果需要,如何認領接受過程中的動態平衡?而接受終端的心理響應可否做進一步細化?在細化基礎上,又如何展開接受的坐標與接受的品級梯度?達成接受的辯證實現?

一、接受前提:“闡釋共同體”

接受美學與讀者反應理論打開了新詩、現代詩接受的無邊開口,它一方面抑制作者中心、文本中心的長期“主宰”,另一方面也加劇了仁者見仁、智者見智的相對主義局面。現在的問題是,在個人“重口味”驅使下,所謂“只要你認為好就是好”的通行認證,正在把人們引向接受的“迷津”。那么在尊重個人千差萬別的“胃口”面前,我們是否有必要找到一個基本共識的“平臺”以避免無序的混亂?費什在《闡釋集注本》提出的“闡釋共同體”(又譯闡釋團體)應是可行性方案之一。

“闡釋共同體”雖然沒有顯示老康德的鑒賞判斷的審美心理遺跡,卻有“共同”認知的面影。嚴格意義上,闡釋共同體只對趣味相近、相似的讀者團體、社群、圈子起作用,因為背景、經歷、教養關系,他們擁有相對連鎖的“共感”基礎,即擁有“家族相似性”的血緣。遠祖、近親、同鄉、朋友、上司、下屬,在寬泛意義上都可組成“家族相似性”群落。他們千絲萬縷或若即若離——在文本關系上至少保留某種親和性,容易完成溝通交流。換句話說,一旦闡釋共同體(或家族相似性)得以形成(不管以何種方式),就意味著個別成員對文本意義的決定權開始削弱,而多歸屬于共識性的“趨同”。

闡釋共同體不是絕對穩定的,縱使它維護相對一致的策略,但闡釋策略會因各種因素起變化而需加以訂正。其生機在于保持某種相對穩定的對話協商基礎。或者說,為克服個體差異,人們應更傾向接受沖突中的“和解”部分,在接受妥協中爭取最大公約數。平息與妥協,是闡釋共同體應有的“調解”機制。

客觀說,費什這一共同體觀念是比較理想化的,“從閱讀中抽取差異和問題,復將它們投射入闡釋團體之間的差異,這樣就肯定了每一讀者與每一團體的程度及經驗的統一和同一性。”如果是這樣,是不是又會落入到連費什本人也不愿意看到的接受的同一律?而實際上,號稱共同體的內里,根本上還是無法排除個體差異的,所謂的“共同”,充其量僅僅是一種可供彌補的調節與縫合。這無疑也暴露出“闡釋共同體”自身的脆弱與破綻。

闡釋共同體的盲區無疑分布在艱澀玄奧地帶,從事多年寫作的詩人與詩歌研究專家也不時會叩問無門,知難而退,這是無奈的事。但是,不能因為出現上述類似的“反例”和盲區,就輕易踢開闡釋共同體——否認它作為一種接受前提的可能。畢竟,多數人在現代詩這一“特殊知識”氛圍里,在“集體無意識”場域下,以社會化或個人化觸須,經由“家族相似”的對話爭辯,還是能夠部分營建共享溫床的。倘若連這樣一個脆弱的、藕斷絲連的前提,都無法接納而棄之門外,那么現代詩接受的混亂,就不是“潰堤”兩字所能形容的了。

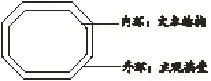

不管你承認闡釋共同體的效應有多少,是公開掛牌抑或臨時經營,實際上它既是一種“虛擬”的平臺,又是一種現有的實存。仿佛是理想中的海市蜃樓,又是暫時搭建、雁過留聲的驛站。精神、立場、觀念、趣味的傾向,或多或少都會自然“結盟”,無論整體宏觀或枝節細末,都會留存某些相對共識的理解,而相對共識的理解,總能多少弭平彼此溝壑而趨于求同存異。在共同體內部,經過碰撞、協商、妥協,進行自洽性尋找與選擇,至少在最小公約數方面不至于完全落空。舉凡兩三人的年度編選、三四人的流派編輯、五六人的評獎委員會,操持教材教輔的編寫組、撰寫詩歌史的聯合團隊,即便半月見上一面的詩沙龍、讀詩會,從未謀面的粉絲團、微信群、詩友圈、俱樂部,更大范圍內的同人研討、在線圓桌——都可以裝入這個大籃子、大平臺。下面的單啞鈴圖示所代表的文本接受世界,實際是由形形色色的闡釋共同體組成的:

寬泛意義上的共同體內部,無數單位成員自由出入,不斷誕生又不斷消失,不斷群集又不斷離散(甚至極端到像黃禮孩一人集編輯出版評獎于《詩歌與人》“這一個”身上,或者像萬里之隔的發燒友,徹夜刷屏爭論余秀華的《穿過大半個中國去睡你》),他們對峙又交集,賭氣又緩解,詩歌接受特有的“春秋戰國”,讓共同體內部布滿主流與非主流、中心與邊緣、公開與隱秘、成熟與幼稚、威權與烏合、先鋒與保守、西化與本土、激進與中庸等大大小小的團伙。每一種各有側重的闡釋團伙,可能造成一時傾斜,但整體趨勢都會促成文本“總質量”提升,否則怎么解釋在漫長的歷史闡釋中留下的經典?沒有這些大大小小、有形無形的共同體的努力,詩歌發展到今天簡直無法想象。即便對它的功能有所生疑,就目前狀態而言,它乃是沒有辦法的辦法。作為一種相對松散的“控制機制”,它沒有完全喪失阻止過分主觀、隨意的調節功能。理想地看,特別成熟而威權的闡釋共同體,還是能召喚獨來獨往的個體,重返文本意義的基本層面,給予漫無邊際的接受,留下“回頭是岸”的機會,為“無限有界”說提供一份保單的。

二、接受的動態平衡:“啞鈴”模式

如果說,“心得意會”是打開詩歌接受的古老鑰匙,那么個人“趣味”與個人“偏愛”的結盟,就是加快通往現代詩接受的大堂。它們一方面給詩歌接受帶來增值幾率,另一方面又加劇詩歌接受的即興隨意。在此,接受的主觀性向文本的客觀性發出了嚴峻挑戰,原本偏向文本客觀性的天平迅速向接受的主觀性“反轉”了。為克服過度傾斜,筆者嘗試引出“啞鈴”模式。

伊瑟爾在《閱讀過程:一種現象學方法的探討》中指出,文學文本有兩個極點,所謂藝術極點就是作家創作的文本,所謂美學極點就是由讀者實現過程。兩個極點既不能與文本本身等同,也不能與文本實現等同。等同或不等同意味著什么?雙方在什么情勢下可以趨于等同?西德學者G.格里姆在經過一番“算計”后,給出了文本意義的接受公式:

S(意義總量)=A(文本客觀意義)+ R(讀者接受理解)

具體展開為:

S(意義總量)=A(作者可能的原義) + T (文本潛在的意義結構) + R(讀者接受理解)

然而,G.格里姆很快就發現問題而改變主意,重新給出第二個公式。他的修訂有一定道理:從廣闊的時空看,A幾乎沒有變化,且讀者閱讀中不一定能完全領會客觀意義,而R則隨著閱讀歷史的加長,會出現非常大的變化幅度,結果R趨向無窮大。根據函數原理,R的值太大,A可以忽略不計,因而 S(意義總量)幾乎取決于讀者。于是,他推導出來的最后結果變成:

S(意義總量) ≈ R(接受變量)

顯然,接受主體的能量變成決定一切的因素,仿佛是對此前文本主義的一次報復或反撲。如何緩解兩者之間的深刻齟齬?我們試圖勾勒文本實現過程的動態平衡——“啞鈴”圖示。

先看橫截面:

文本結構的自足性與文本接受的開放性可比作左右兩個啞鈴,連接啞鈴中間的“把柄”或“通道”具有隔離的一面,也有打通的一面。打通狀態時,即張力所體現的貫穿功能,將文本的客觀結構與接受的主觀性統一起來,進行動態的、張弛有度的彈性調節;不打通時,文本與接受處于各自孤立的狀態。

縱剖面:

當橫截面做90度轉向,通道被“壓扁”“消失”,兩環前后“重疊”,便成了“同心圓”。假設我們站在外環的接受終點上,往里看,我們將看到內環的自洽自足的文本部分,有機會被接受外環吸納或抵制。這樣,同心圓的趨同性愈大,內環與外環重疊愈多,接受程度愈具一致;同心圓的趨同性愈小,內環與外環的“間距”愈大,接受的分歧也愈大。

內外環都帶有膨脹系數,尤其是外環。比較而言,內環作為文本客觀自足性相對恒定,如果不須考訂、修正、改版,它的膨脹系數近乎等于零,這正是它的客觀性。而外環則完全不同,如果受眾的人數、心理、頻度、環境,因某些原因(行政推行、市場制導、通俗流行、時尚引領等)被大大激發,意味著它的膨脹系數增大,這樣,接受外環不僅不會與內環重疊,反而拉大間距,甚至遠遠超出內環的“地盤”,表明文本接受的有效性遠遠大于文本客觀自足性。反之,接受外環遭到壓制,膨脹系數減弱,乃至為負,接受外環便縮到比原來內環更小的“面積”,表明文本接受的有效性遠不如文本的客觀自足性。任何接受,都是一次內、外環的“拉鋸”博弈。不過,過大的膨脹系數,不一定證明文本價值就高,過小的膨脹系數,也可能表明文本暫不為人們所認知。一般而言,內外環的動態關系呈現為三種情狀,前提是在內環不變的條件下——

內外環基本重疊:文本客觀性與接受主觀性大抵“持平”。

外環小于內環:文本的客觀性愈加“閉合”,接受主觀性愈加“縮水”。

外環大于內環:文本客觀性愈加“發酵”,接受主觀性愈加“溢出”。

換言之,內環密度較大(如文本緊致、含蓄、適度晦澀),容易讓外環(接受)隨之撐大、放大、擴大;內環密度較小(如文本稀松、清楚、過于明白),容易讓外環(接受)隨之縮水。當然,穩定得多的內環也會出現“波動”,通常是內環(文本)自身要么過于淺近,要么過于奧澀,必然導致外環(接受)的“不屑”或“拒斥”。而外環如果過于“膨脹”,主要是文本太吻合特定時尚培育太多的流行胃口,也是有問題的。因為,外環溢出的范圍越大,并不證明價值就越高,恰恰許多一時躥紅的文本是短命的;同理,外環的縮水越厲害,也并非證明文本價值越低,因為許多“堅硬”文本需要經過漫長時間得以消化。

古典詩歌由于擁有較大的客觀穩定性,內外兩環的“間距”一般不會過大,審美系數相對“老成持重”,很難出現云泥之別的接受大偏差。現代詩的文本元素不斷處在推陳出新的生成中,趣味主宰使得主觀接受系數變動大,內外兩環的“間距”不僅很難“貼近”,反而呈拉大趨勢,故而現代詩接受的開放性比歷史上的任何時期都更加“放得開”。兩難的失衡在于,以文本為中心的接受一旦過于“羸弱”,它只能受制于強大的客觀文本的支配,接受增值將有所保留;以趣味為主導的接受主體如果過于強勢,接受效應將大面積瘋長,導致無邊的相對主義。

解決這一兩難,取決于文本自足性與接受開放性這兩環能否有序平衡,它在一定程度上也取決于張力通道的彈性調節。因為“作品的意義生成,既不是文本對象的客觀反映,亦非接受主體的主觀引申,而是分布在兩極之間相互作用形成的張力場內,應以開放的動態建構把握它。”由此推開:文本結構的自足性越豐沛,張力通道撐得越開,流量越大,接受越豐富,接受效應越高。反之亦然,接受一方偏弱,說明張力的通道受阻,流量偏少,文本增值的可能性受損,接受效應偏差。這種動態“勢能”頗像人體的心肺循環,心臟的血液搏出量(文本),經過冠狀動脈通道(張力),灌注到體內外循環(接受)。三個環節中,哪一個環節出了毛病,循環就要被打折扣。如果搏出量少,加上通道粥樣硬化,外周阻力增大,灌注面積肯定削減。如果搏出量正常,通道彈性雖不錯,但外周毛細血管出現大面積淤積,循環也會出現不暢。

上述啞鈴模式的建立,應該說,是對此前文本中心主義的相對“抑制”、對接受主體開放性的相對“寬容”,至少有望讓雙方接近“平分秋色”的同價地位。此消彼長的膨脹系數,也恰恰反映了文本客觀性與接受主觀性的動態平衡。樂觀地看,這一圖示不僅適用于現代詩,或許還可以擴展到其他文類。

三、接受的細化響應

傳統詩歌接受,向來都定位在“感動”“動人”“打動人心”的心理層面上。筆者承認,感動不失為一個重要尺度,這是因為詩歌表現對象,許多時候涉及到人的情感世界。不過,一味橫亙著“感動”的標桿,千年不變,也會顯得單薄貧瘠,適應不了時代變數。因為新詩的發軔、現代詩的推進,已然添加了許多迥然有別的東西——如潛意識的、瞬間的、體驗的、智性的、意識流的、互文性的、荒誕的、怪異的因素,部分改變了現代詩的質地。這樣,現代詩的接受尺度,勢必要有所增補。

具體說,新詩、現代詩帶給人們的不僅僅是情感上的感動,它可能帶來智性層面上的悸動,帶來精神意識上的震撼,也可能只帶來純生理上的快感或語言上的驚喜。由是,筆者想對原有的詩歌接受尺度做些調節,將好詩接受的“一動”增加為“四動”:即感動、撼動、挑動、驚動。筆者以為,傳統好詩靠“感動”安身立命,如若再摻合、調適其他“三動”,可能更靠攏現代人的心理結構與心理響應。

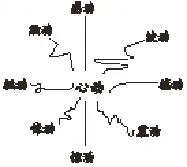

詩歌接收總體上可用一個“動”字涵蓋。心靈有所觸動,不管強烈與否,是微動、小動、大動,只要出現“動”——“有所動”——“能夠動”,就取得詩歌接受的準許證。再將“微心理”的響應稍稍整理一下,我們發現所謂籠統的“心動”,并非鐵板一塊,完全可以進一步細化:

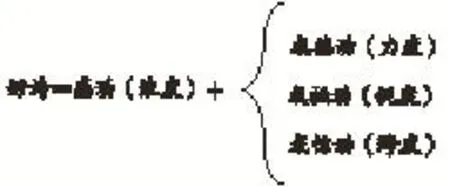

“心動”作為發射器,顯然不止于上述八種“射線”,心動完全可以形成N次方的擴散漣漪,我們只是找出其中重要的四種,分別對應在情感、意識、思維、語言四個層面上的特定響應“表情”,學習當年郭沫若與王獨清所出示的詩歌“公式”,給出一個理想化的“框架”:

好詩 = 感動 + 撼動 + 挑動 + 驚動

大多數情形下,好詩和較好的詩,只占其中一兩種響應“份額”。有的是以智與思的鋒利撕人心肺,有的是以感覺或想象帶動思維刷新,有的是以語詞制造快感。不過只要其中一項十分突出,當可以和好詩的指數掛鉤了。不過,稍微復雜一些的新詩、現代詩的接受,并非上述簡單的一對一“單列”。往往是以感動為“牽頭”,混合著其他“兩動”“三動”,形成其他多元的“配對”:

或者倚重感動與撼動的混交,或者倚重感動與挑動的混交,或者倚重感動與驚動的混交,或者只是后面“三動”的相互混合,或者是其中“兩動”的交集,也未嘗不能成立。這樣一來,以感動為初始的接受“交響”,又可以變奏出各有側重的多種接受可能。

有人不買賬,所謂接受的“四動”響應,完全起源于生理學上的“心動”,充其量只是個心理標準,而非真正意義上的詩歌接受標準。果真是這樣嗎?人類一直以來都把心、腦器官“捆綁”在一起,心腦是一起“并列”工作的。換句話說,心動是腦動的替代物,這使得表面上是心動的心理反應,內里依然可以指向科學意義上的腦動——關乎精神、意識、情感的活動。既然心動的心理響應在相當程度上反映了大腦活動的真相,表達了精神、意識、情感上的整體傾向性,那么通過“四動”大小、強弱的不等反應,完全有可能出示接受的最后判斷。

也由此可回應部分人所認定的:有一個“感動”接受的大框架就行了,何必搞得那么瑣屑。我們要說,現代生活的復雜性已經遠遠超乎我們的想象,現代心理學分支可以細致到神經、心靈、實驗、統計、遺傳、變態、殘疾、工程、人機、數學的“末梢”,所謂感動,已經遠遠不能涵蓋心理冰山的一切裂隙了。感動只是代表和顯示了明顯的部分,那些突如其來的噩耗,難道不是首先指向震撼嗎?那些做夢也想不到的意外,難道引發的不是悸動嗎?還有那些莫名其妙的連鎖觸動,那些大起大落、轉瞬即變的悚動……這一切,不也多少游離出感動的接受范圍了嗎?

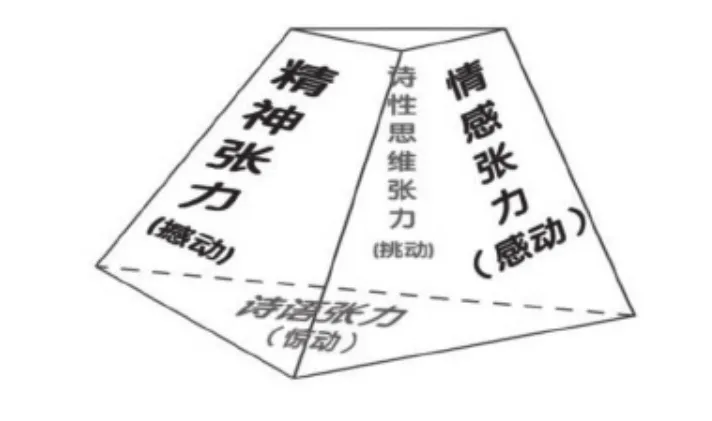

在定性與細化的基礎上,我們初步摸索心理層面上的響應,是精神意識和詩性思維的歷險,經由語言中介,顯現成以感動為征象的接受型構。故而有如下圖示:

以張力理論審度,這種棱臺結構,是現代詩的形式化結構,也是好詩的理想接受狀態。三切面所支柱的“紙上建筑”,分別是情感經驗張力、精神思想張力、詩性思維張力,它們是建立在第四切面——詩語張力的基礎上的。沒有詩語張力這一“基座”作為載體,其他三切面只是空中樓閣。同樣,三切面張力相互共同作用,使基礎性的詩語張力更為豐富與牢固。總之,情感、精神、詩性思維的歷險,是在歷史現實的“夾合”下,經由文本形式,在詩語張力的基座上留下的“投影”。這些“投影”在接受者那里,最終轉換為“心動”的勢能與“蹤跡”,并且體現多種取向:

情感歷險的張力大于其他的,形成以感動為主導的接受;

精神歷險的張力大于其他的,形成以撼動為主導的接受;

思維歷險的張力大于其他的,形成以挑動為主導的接受;

語言歷險的張力大于其他的,形成以驚動為主導的接受。

同時,四個層面(切面)形成張力統攝作用下相擁相濟、相輔相生的“拉伸”關系,經由心靈的二度創造性歷險,探向新詩最可寶貴的“發見”。在某種意義上,心動其實就是對“發見”的認領,分別指涉——情感歷險中的感動:人性隱秘幽微之發見;精神歷險中的撼動:經驗體驗之發見;思維歷險中的挑動:智慧靈性之發見;語言歷險中的驚動:陌生化言說之發見。

這就是對接受響應的細化“夯實”,是不是比籠統的“感動”,在復雜性與豐富性上推進了一步?

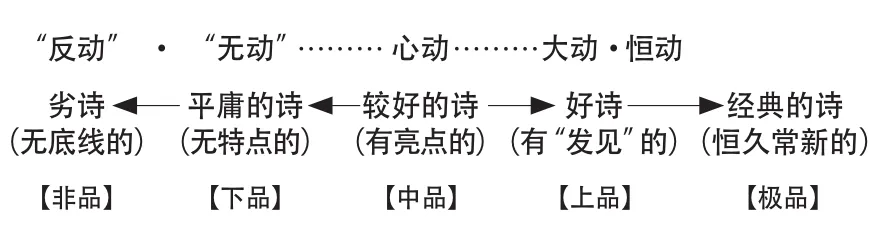

四、接受的品級坐標

細化接受響應,為品級坐標與梯度打下了鋪墊。但由于接受的難度和由趣味主宰的法則,詩歌的接受場域不斷出現對詩歌尺度的抵制。盡管如此,筆者依然堅持有一個隱形的接受坐標存在,由此坐標來“想望”接受的品級圖景:

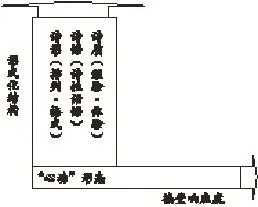

縱軸與橫軸的關系反映文本客觀性與接受主觀性的矛盾統一。縱向軸列指示詩文本的客觀物質性,其生成性體現為文本的形式化結構,是由文本內部各要素合成,相對獨立,也相對恒定。橫向軸列則指示接受結果,以“心動”的響應程度表明它的效應。如果說前面已論及到“闡釋共同體”屬于虛擬中的接受平臺,那么現在的縱橫軸列,可以推進到具體的、可操作臺面。

縱軸的生成性標桿,主宰著文本形式化結構的質量,任何現代詩類型都服膺其“領銜地位”。橫向軸列表明受眾的接受走向,“心動”是其實現的心理表征——在心得意會和趣味的牽引下,總體呈現為“四動”(感動·撼動·挑動·驚動)的接受交響或“分延”,就此對應于品級梯度。由“心動”引發的品級有可能成立,是意識到詩歌背后,“中國有著廣大的心靈市場。詩歌就其本質而言,就是一種心靈的學習或者說學問。詩歌的起源是感于心動于情,其過程是從心出發,用心寫作,也可以說是一個修心的過程,而其目的是為了不斷提升境界也就是心靈層次,從而不斷自我超越,最終達到安心。好的詩歌作品能讓他人讀了以后感到動心,體驗詩中情感,領悟詩中意境,同樣達到安心的效果。”

必須說明的是,“安排”在縱向軸列的形式化結構,即文本生成性——由文本形式化結構的各元素質素,多屬于并列關系而非遞進線性關系。橫向軸列呈現的接受“心動”響應度,總體也多為混交、融匯,無法量化,所以借用明晰的坐標指示,難免要冒很大風險。但考量到現代詩接受的失衡與混亂,與其放棄任何努力,聽從無序,隨波逐流,毋寧在不可能中尋找一點建構間隙,嘗試給出某種理論輪廓,總比無數次重復那些空而疏的“完整性”“超越性”追求,來得踏實些。

下面分別討論兩軸。

在縱向軸列上,承載著文本的物質形態。如果沒有文本這一客觀對象物,所有堂皇美妙的接受說辭都是空穴來風。經驗體驗是占據形式化結構的頭把交椅——即詩質,是詩文本最重要的生命能量,是精神、意識、情感、思維的聚合物、沉淀物。但這種對象化必須經由詩語與詩形來呈現,否則將成為水中之影。而詩語作為外露的底盤,借助詩形的腳手架,才得以讓隱含其內的經驗體驗,搭建紙上構筑。三者相鋪相成,生成詩的活體。

除詩語外,詩形是詩的又一外在呈現。最小的外在呈現是由具體的分行、跨行做出充分詩意化的排列,最大的外在呈現是趨于某種共識度較高的格式呈現(如“豆腐干”、雙行體、截句、半格律、十四行等)。這樣,由詩質(經驗·體驗)、詩語(詩性話語)、詩形(排列·格式)共組的形式化結構,經由詩人一次次的心智活動,最后抵達文本的完型。

當所有這些大小、虛實、輕重、厚薄、隱顯的基質或元素化合、凝定為詩文本結晶時,我們說,詩文本的客觀形態完全可以抽象到縱向軸列,成為可供“建模”的一部分。現在,將形式化結構作為“觀照”維度,“移植”到縱向軸列上:

這樣,相對客觀性的縱軸列與主觀性較強的橫軸列便處在相互“投射”、相互“映照”的“視界交融”里,有條件為詩歌接受的辯證實現及品級,提供虛實并存的支柱。

在橫向軸列上,是對應著縱向軸列上文本結構的接受主觀性。它是由一系列“心動”變現為接受響應度的——從“無動”“微動”到“大動”“恒動”。其中重要的四種:感動、撼動、挑動、驚動,分別對應在情感、意識、思維、語言四個層面上,并形成某種梯度響應關系。

在橫向軸列上,可以看到,居中的“心動”對應于較好的詩,那是帶有特點、有亮點的詩。“心動”猶如鋼琴鍵盤上的“中央C”,愈是右移,愈是朝向有所發見的好詩,直至最靠右端的“大動”(含“恒動”)則接近于恒久常新的經典文本。而居中左移的,愈向左移愈趨向接受響應的“微動”及至“無動”,那便是毫無特點的、一般化的庸詩;再繼續左移到端點,則是劣詩非詩。橫向軸列的五種梯度,對應于古人在藝術裁定上長期積累的“五品”:非品、下品、中品、上品、極品。

當然,這是就一般接受情形而言。對于缺乏基本訓練或過分弱質的心靈,無論是淺顯或深奧、明白或晦澀,他們處于“無動于衷”中,就不在我們的討論范圍內了。我們討論的范圍,是以觸動為起始的。在橫向軸列上,五種響應梯度實際上構成了品級共同體,以“中央C”為界,右移的好詩梯度,形成疊加(較強向更強發展)的升值關系,左移的差詩梯度,構成衰減(較弱向更弱流失)的降值關系。人們可以在這一把內化的或外顯的“游標卡尺”之間,應對現代詩文本的接受現實。

*此文系國家社科基金后期項目《詩歌審美接受研究》(14FZW005)36萬字之主要觀點。

陳仲義:廈門城市學院教授、北京大學中國詩歌研究院首屆研究員

(責任編輯:史靜怡)