彼得·渥雷本:以樹之名

托馬斯·馬勒

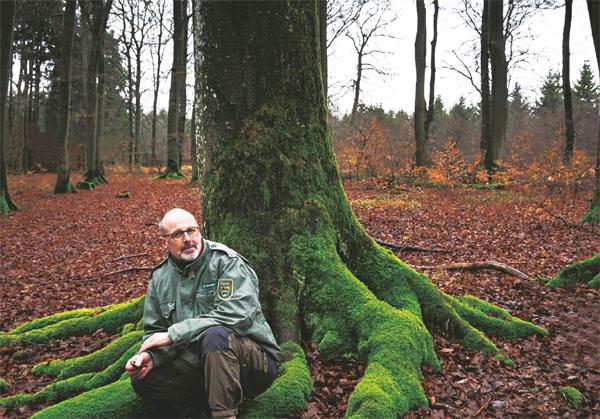

彼得·渥雷本是一位來自德國的守林人。他編寫的《樹的秘密生命》一書引起了全世界的關注。《觀點》雜志將與他一起漫步于森林之中,探索樹木生命的秘密。

在德國靠近比利時的地方,有一個名叫許梅爾的小村鎮,鎮中僅有470位居民。我們故事的主人公彼得·渥雷本就住在這里。在這個埃菲爾山的積雪漸漸融化的時節,這位53歲的暢銷書作家帶領我們走進一片擁有4000年歷史的古老原生樹林。這場生動的探尋緩緩展開,首先進入視野的是一些枝干脆弱的“樹孩子”——一人多高,卻只有鉛筆粗細的山毛櫸。這些樹乍看之下似乎只有幾歲大小,但彼得走上前去細數了枝條上每年發芽時所形成的木疤,然后告訴我們,它們已經長了80年了。這些小樹蜷縮在一棵大樹的蔭庇之下。大樹接近200歲了,一直如同母親一般為它們提供充足的糖分和營養物質。這些小樹只能享受到大樹枝葉間漏下的3%的陽光。如果不出意外,它們可能還要繼續這樣生長兩個世紀,直到蔭蔽它們的大樹漸漸向疾病和死亡低頭,并在一場夏季的風暴里得到最后的解脫。到那個時候,這些小樹中的一棵將會在一場光合作用的盛宴中迅速生長,成為王者。“也許就是最右邊的這棵。”彼得玩笑道。他有一個簡單的小竅門,可以判斷年輕的樹木是在韜光養晦等待時機還是在不遺余力茁壯成長:如果樹木橫向的枝丫比縱向的莖干更長,那就說明這棵小樹正在壓抑自己,努力地用接收到的微少陽光來支持生長。

幾米開外的地方,這位導游又為我們介紹了一個“孩子園地”。園地里有奇形怪狀、樣貌稀疏的“小丑娃”,也有一些品貌端莊的“好學生”。大自然是一位嚴厲的老師,而要做她課堂上的“好學生”,便應顯現出獨立自主的品質。一棵山毛櫸每年能夠結出3萬余顆果實,而如果它一直活到400歲,產量便是180萬。根據統計,在這180萬顆的果實中,只有一顆最終能夠長成成年櫸樹。“饒是如此,山毛櫸已經算是走運的了。”彼得說,“如果是楊樹,10億顆果實中才能結出一棵樹。”

兩年以來,彼得·渥雷本都是世界上最出名的守林人。他留著絡腮胡,發型是“聰明絕頂”的地中海。他的守林人制服里總是塞著《紐約時報》,有德國媒體帶來的,也有“恰巧來自柏林或慕尼黑”的粉絲帶來的。《樹的秘密生命》一書自2015年5月在德國出版后,一直未曾下過德國《明鏡周刊》的暢銷書排行榜。作者原本只打算賣個1000來本,沒想到出版后火爆異常,銷量竟達到了65萬,甚至連馬丁·舒爾茨和希拉里·克林頓都拜讀過這本書。《華盛頓郵報》曾這樣評價:“讀罷此書之后,再次漫步林間,感受將與以往大不相同。” 甚至有人說,是彼得·渥雷本讓德國人重新擁有了森林,這是國家的里程碑。對于這樣的評價,彼得嗤之以鼻:“說得好像其他國家的森林就沒有故事似的!”他不像浪漫主義詩人那樣,在作品中傾注一腔艱澀難懂的心緒,而是用通俗易懂又富含想象力的筆觸為我們解讀樹木的生命。

我們也在林間同彼得一起思考了樹木的生存和死亡。如果一棵臨近的樹倒下,在冬天時情況還好,因為這時干燥的樹皮緊緊地附著在樹干上,摩擦碰撞的傷害不會很大。但若是在夏天,樹皮與樹干之間的形成層被水分滋潤,這層保護就變得脆弱不堪。擦傷一旦形成,用不了10分鐘,菌類的孢子便能侵襲上來。“看看這根樹干上菌類的足跡,說明這棵樹可能最多再活100年了。”看過了被孢子侵襲的樹干,彼得又帶我們來到了兩個布滿苔蘚的樹樁面前。可以想象它們在幾百年前還是郁郁蔥蔥的大樹,也許是被煤炭商人無情地砍倒,如今只留下兩個樹樁。其中的一個還十分堅硬,另一個卻早已風化脆弱。我們感到十分好奇,前者是如何在因砍伐被剝奪了光合作用之后還能夠繼續生存的?實際上它是沾了鄰居的光。附近的樹木通過根莖給它提供了養分。這樣的補給看起來倒是有點像人類社會的退休養老福利了。不過接下來才是這場樹林之行最令人期待的部分。彼得開始認真地尋找地上的白色纖維。這也是他書中最精彩的一段——關于“木聯網”的描述。這是一個由真菌的菌根和樹木的根系交錯聯結起來的網絡,這個概念在1998年《自然》雜志的一篇論文中首次被提及。“木聯網”的存在使得樹木之間得以互相交換資源,甚至在面對有害昆蟲的威脅時能夠以1秒/厘米的速度觸發電流警報。“這些樹木相互支持,因為抱團更易生長。它們知道,當氣溫條件極端惡劣的時候,它們需要這些同伴一起來維持溫暖的環境。”

《樹的秘密生命》一書賦予了樹木人性的特征,向大眾揭示了樹木之間互相交流、幫助,甚至互相教育、共同承受壓力的行為,恰如人類社會一般。用彼得的話說,這是一個真正的民主社會。但若談論到樹木品種問題,他卻倒向了“德國選擇黨”(德國右翼政黨,在難民問題上的態度強硬)的一邊。整整兩個世紀以來,德國林業人員都在痛斥北歐針葉樹的引進。它們比櫸樹長得快,但是嚴重擾亂本地的生態系統。這并不是什么“種族主義”的原則。“如果這些樹木都長在自己原本的地方,那么我都是喜愛的。我每年都會去薩米,因為喜歡那里的云杉。但山毛櫸遍布的德國和法國,卻完全不是適宜它們生長的地方。德國人會因為侵占婆羅洲的油棕櫚而氣憤,卻并不關心自己國家的原生植物。”這位守林人曾來到我們的朗德省,卻深受敏感嗅覺的折磨。“這完全是一片人造的松樹林,你甚至能嗅到空氣中干燥的味道。當你聞到松香,這其實是針葉林的吶喊。法國就是因為引進這些松樹,才會火災不斷。簡直就是儲存了一堆燃料。”

彼得坐在他的樹林研究所里,悠閑地泡上了一杯茶,緩緩向我們講述了自己的故事。他在波恩城里長大,從小就喜歡養烏龜、蜘蛛這樣的小動物。出于對自然的喜愛修學了林業之后,彼得卻發現這門專業更多地是專注于林木的經濟利用,而非生態研究。在坐了4年辦公室后,他被調派到許梅爾從事林業工作。那時的彼得兢兢業業地踐行著在學校學到的知識:為了盈利砍掉最漂亮的樹木,在受傷的樹干上噴灑化學藥劑。但漸漸地他開始問自己,是不是要停止殘害這些他未曾保護的森林。相較于屈服于利益,將樹林視作木材的工廠,或是二氧化碳的凈化機器,這位理想主義者另辟蹊徑,嘗試了一種不同的方法:開展旅客生存訓練、修筑山林木屋,用馬匹替代推土機器……用保護的方式替代砍伐,換一種途徑實現森林的經濟價值。2002年,他又從瑞士引進一個絕妙的主意——接受骨灰的森林墓地。如今這片墓地中已長眠著5000位故人。只需要花640歐,就可以在森林之中得到一塊簡單的墓碑,400歐則可以買一個可容納10人的墓穴。這樣的埋葬方式讓逝者得到一片安寧的靜土,同時也保護了森林。“一座自然的森林會帶來更多的益處,”彼得這樣解釋,“所有人都知道,巴西或印度尼西亞的熱帶叢林與我們息息相關。在德國,人們總說我們的森林很健康,但實際上德國只有2%的森林真正受到保護。”

彼得的這些嘗試卻遭到了領導的怒斥,因為他們一點也不贊同這種離經叛道的做法。同事也排擠他,因為他們不想加班來修造什么木屋。2006年,彼得辭去了林業局的職務,打算僑居瑞士或者斯堪的納維亞。但許梅爾的市長挽留了他,并且直接任命他為守林人,允許他繼續之前的試驗。彼得的經營獲得了成功,該市的森林成了盈利項目。但此時他已經不是公務員了,所以也有閑暇時間寫點自己想寫的東西。但到了2009年,彼得又突然感受到了危機。“我想拯救更多的森林。休息4年后,我學會了放松,拯救了自己。我知道樹木的壽命很長,甚至能達到百年。如果能管理得好,它們還可以活得更久。”

他覺得自己的這本書不應該是對圖利之人的復仇。他只是簡單地希望讀者能更多地考慮樹木,而不是僅僅為了自身的健康來關注森林。“人們會花好多錢去肯尼亞旅行,但實際上我們身邊就有更好的森林!”為了讓這些“更好的森林”能夠被更好地欣賞,彼得用了最通俗易懂的語言來撰寫。即使知道一些讀者可能并不習慣于將富有人類情感的詞匯與植物聯系在一起,他還是義無反顧地賦予筆下的樹木以人的性格。“如果我只是用枯燥乏味的專業術語來講述最新的科學發現,所有人都會覺得無聊透頂。這讓我想起當年在課堂上學習的技術,它們科學、實用,卻并沒有教會我們把樹木當做社會生物來看待。”

守林人在他的書中描寫了省道旁的“三胞胎樹”。它們緊挨著生長,樹冠都交疊在一起,早已是當地的一道風景,卻又因為彼得在書中的特意描述而變得世界聞名。秋天到來的時候,這3棵樹會有截然不同的表現。盡管生長在完全相同的自然環境下,最右邊這棵樹的樹葉變黃的時間卻總會先于它的兩個“兄弟”。接下來的一到兩個星期,另外的兩棵才會跟上節奏。用彼得的話來說,毫無疑問,這便是樹木各自擁有不同的“性格”了。其中的一棵焦慮謹慎,因為一場突如其來的秋寒就戰戰兢兢地早早落葉;其他兩棵則更加勇敢無懼,繼續坦然地享受著光合作用,儲存額外的能量,以避免在一場10月的狂風中被擊垮。

除了“三胞胎”,彼得還在他的書中寫到了“街道的孩子”——城市綠化樹。這章簡直是巨杉和法國梧桐版的《霧都孤兒》。這些原本雜亂成長的小樹,卻要為了城市的美觀而被強行修剪枝丫。根系在被行道限制的堅硬土地下艱難地生長,樹枝接受游人攀附的摧殘,還會時不時被小狗尿一身。

這本書在全世界的流行意味著現代人對于動物的關注也逐漸開始轉移到了植物的身上。它們不再只是“東西”,而是值得尊重的生命。“我只是呼吁人們思考,他們對樹木的了解是多么得少。”對于彼得來說,關于樹木最神奇的部分莫過于水分的運輸。水分從樹木的根系被源源不斷地輸送到枝葉,最長的時候要運行100米的距離,是如何做到的?“蒸騰作用和毛細作用都不足以解釋這個難題。”不過這位熱愛樹木的守林人卻也并不是個環境保護狂。他在冬天也會燒木材取暖,而且毫不留情地嘲笑那些“擁抱大樹的人”。“就算我們承認樹木能夠回應人們的感情,但以他們的節奏也需要個把小時的時間了。不好意思,人類和植物的感知速度確實有偏差。”

最后,還有一個問題可能會令彼得陷入窘迫:這本暢銷書賣得這么好,又有多少棵樹犧牲成為紙張呢?

[譯自法國《觀點》]