應用型本科師范院校轉型探究

唐菡悄+沈磊

[摘 要] 目前我國師范院校正處于轉型發展的關鍵階段,在國家應用型高校政策的引導下,80%的師范院校正積極探索應用型的辦學方式。在對全國115所應用型本科師范院校的分析中顯示,多數院校將“特色化”“高水平”及“地方性”確定為奮斗目標。基于此,我們應關注一種“師范教育理念”,努力探尋師范院校歷史傳統與社會要求統一的發展模式,師范院校轉型必須解決好繼承和“突圍”的矛盾;應努力追求特色化,同時必須固守自身優勢。

[關鍵詞] 應用型;師范院校;轉型;地方性;特色

[中圖分類號] G40 [文獻標識碼] A [文章編號] 1002-8129(2017)05-0109-06

改革開放以來,面對教育國際化的發展浪潮和終身學習理念的推出,師范教育打破以往單一封閉的格局,出現多樣性、開放性和綜合性等特征,向教師教育轉型。2003年北京師范大學首先提出學科結構、專業設置、人才培養模式方面向綜合性大學轉型[1];2014年教育部年度工作要點明確指出,要引導一批本科高校向應用技術類高校轉型;2015年教育部、發改委和財政部頒發《關于引導部分地方本科高校向應用型轉變的指導意見》,從指導思想、主要任務等方面提出意見,此后一大批本科師范院校紛紛探尋轉型之路。在本科師范院校向應用技術類高校轉型的關鍵時期,以“中國校友會網”《2015年中國大學評價研究報告》中的115所應用型師范院校為考察樣本,分析其轉型動力,提取其轉型要素,并進行理論思索,以期更好更快地推動應用型教師教育人才的培養,辦人民滿意的教育。

一、應用型本科師范院校轉型動力

(一)社會經濟巨變致使人才需求類型變化,轉型成為一種現實選擇

從世界范圍看,師范院校轉型是大勢所趨。21世紀的競爭歸根到底是人才的競爭,隨著社會發展的日益多元化,社會對人才的規格逐步提高。一方面,單一化的專業型人才已然不再適應社會的需求,具有綜合素質的大學生更能滿足市場,這必然對師范院校提出更高的人才培養標準。另一方面,傳統的教師教育重點包括言語表達能力、授課技巧、課件制作等師范生技能,已經逐漸在大學生中普及,師范生的優勢下降。為不喪失本身的市場份額,爭取更為有利的教育資源配置,因而師范院校逐步尋求轉型發展[2]。

(二)師范院校布局不協調導致師范生供求失衡,轉型成為一種社會要求

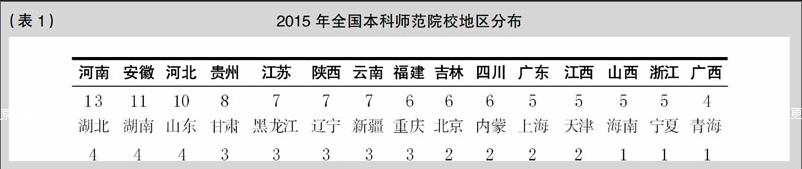

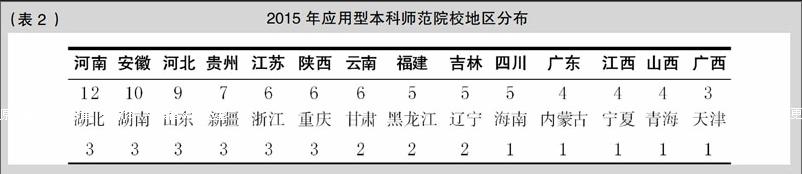

我國的師范教育最早可以追溯到1902年的京師大學堂師范館,即北京師范大學前身,也是中國現代高等師范教育的先河。真正意義上的獨立師范學院是1903年成立的通州師范學院,標志著中國師范教育專設機構的開端,從某種程度講,這是我國師范院校的開端。由此可見,在我國師范院校一百多年的辦學歷史中,由于歷史政治等原因,我國本科師范院校存在著明顯的地區差異。中部和西部地區師范院校數目較多。尤其是河南、安徽、河北3省最多,而海南、寧夏和青海只有1所本科師范院校(見表1)。就應用型師范院校而言,也多集中于河南、安徽、河北、貴州等中西部地區(見表2)。由此可見,一方面,師范院校的地區分布差異較大;另一方面,在相近地區,甚至是同一地區存在著眾多相似的高校,如河南省的17個市中,有12個市存在應用型師范本科院校。如此多的師范生導致地區市場供求失衡,部分地區師范生需求基本飽和。因此,師范院校不得不尋求轉型。

(三)教師教育開放化使得師范院校優勢弱化,轉型成為一種內在趨勢

隨著師范教育的推進,師范院校喪失了師資培養的優越性。首先,師范生單一的培養模式被打破。自1999年全國教育工作會議提出“調整師范學院的層次和布局,鼓勵綜合性高等學校和非師范類高等學校參與培養、培訓中小學教師工作,探索在有條件的綜合性高等學校中試辦師范院校”以來,師范教育正式向綜合院校開放,各大高校紛紛設置師范或教育學院,培養師范生。其次,教師準入制度的開放。2015年全國推行教師資格認證統一考試,師范生不再享受直接申請資格證的優惠,必須與非師范生一同參加國家統一考試才能取得資格證書。由此可見,師范生和非師范生已處于同一個政策平臺。再次,師范院校對基礎教育師資的影響力在逐步下降。2012年全國范圍內四分之一的師資來自非師范類高校。可見,傳統的師范院校的師范生就業受到了挑戰。

二、應用型本科師范院校轉型要素

當前,我國基礎教育師資來源多元化。面對內外部的沖擊,師范院校轉型成為不可逆轉的態勢。轉型是一個長期求變的過程,是一個主動適應的過程,也是一個創新型實踐的過程。師范院校的轉型是創新性的繼承和突破,是在客觀生存環境下,結合自身實際,不斷深入,并對學校進行長期規劃,尋求多元化發展道路。近年來,應用型師范院校在探尋轉型的過程中,著重于以下方面的探索。

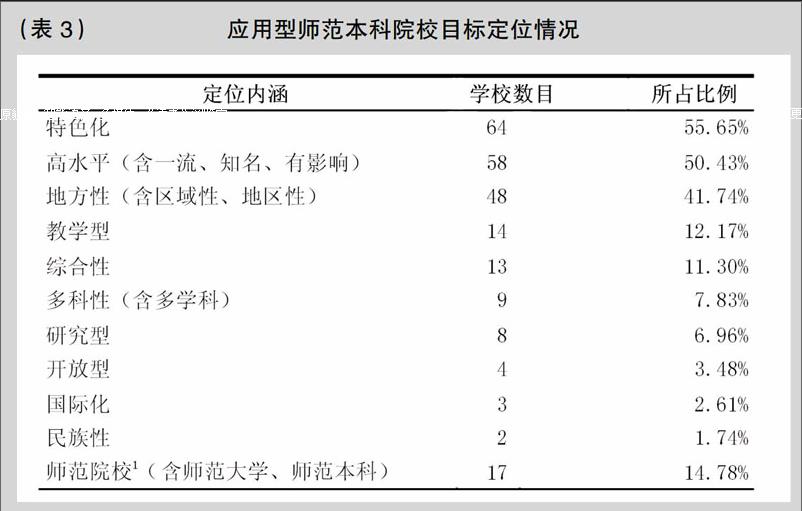

(一)目標定位轉型

20世紀20年代美國完成了師范院校的轉型。如今在社會日益開放和多元化的大背景下,我國師范院校轉型也不可避免。目標定位作為學校轉型發展的核心內容,具有導向性、方向性和戰略性。據統計,在所分析的115所高校目標定位中,有94所高校都提出了明確的目標定位,占總數的81.74%(表3歸納了高校主要的定位內涵)一方面,當前師范院校目標定位存在趨同性和模糊性并存的問題。表3中顯示“特色化”“水平”“地方性”三項比重占據最多,而同時定位三項的高校有20所,占總數的17.39%,具體表述多為“具有鮮明特色的地方性、高水平應用型大學。然而對于“特色”和“高水平”的表述卻無從可知。另一方面,多數高校放棄“師范”特征,尋求差異化的發展目標。在所涉及的高校中,對師范教育這一傳統的認知存在分歧,不到15%的高校依舊將學校定位為師范院校(如長春師范大學、廣東技術師范學院、長沙師范學院),多數高校開始尋求轉型:1.綜合化發展。最顯著的特征是學校名稱的轉變,以往的師范學院多轉為“學院”或“文理學院”,如滁州師范專科學院升格為滁州學院、寶雞師范學院同寶雞大學合并后改名為寶雞文理學院、湖州師范學院將學校更名為湖州大學等等。2.突出應用性,開展工程教育。安徽作為一個地方師范院校眾多的省份,淮南師范學院提出發展工程教育,將實施學校更名工程寫入“十三五”規劃中。3.特色化發展定位。不少師范學院或帶有師范性質或具有師范學院的綜合大學再次明確學校的發展路向,如麗水學院的發展方向為“新興大學”,南京曉莊學校將努力成“品牌大學”,貴州省安順學院的“人民滿意的大學”等等。