淺談GIS在城市環(huán)境總體規(guī)劃中的應(yīng)用與探索

王成新,萬軍*,于雷,呂紅迪,王依

(環(huán)境保護部環(huán)境規(guī)劃院,北京 100012)

淺談GIS在城市環(huán)境總體規(guī)劃中的應(yīng)用與探索

王成新,萬軍*,于雷,呂紅迪,王依

(環(huán)境保護部環(huán)境規(guī)劃院,北京 100012)

環(huán)保大數(shù)據(jù)結(jié)合地理信息系統(tǒng)是實現(xiàn)城市環(huán)境總體規(guī)劃空間化、促使環(huán)境管理轉(zhuǎn)型的重要舉措。城市環(huán)境總體規(guī)劃是我國環(huán)境規(guī)劃制度中的一項嘗試,實現(xiàn)環(huán)境管理由末端治理轉(zhuǎn)向前端控制的基礎(chǔ)性、空間性、綜合性、戰(zhàn)略性規(guī)劃。本文在分析GIS在環(huán)境規(guī)劃領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢基礎(chǔ)上,提出城市環(huán)境總體規(guī)劃中生態(tài)保護紅線劃定、環(huán)境(生態(tài))功能區(qū)劃、要素空間管控、環(huán)境風(fēng)險防控、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)控五大技術(shù)需求。總結(jié)GIS在城市環(huán)境總體規(guī)劃中的五大技術(shù)應(yīng)用:空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理與評價模型應(yīng)用、標準化制圖與空間信息表達、信息系統(tǒng)管理平臺建設(shè)、專業(yè)軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、銜接“多規(guī)合一”平臺等。最后,提出GIS支持下的環(huán)境功能區(qū)劃和生態(tài)保護紅線評估等功能模塊開發(fā)、城環(huán)總規(guī)信息系統(tǒng)上的環(huán)境影響評價模塊開發(fā)以及環(huán)境詳細規(guī)劃控制圖則編制方法等探索方向。

城市環(huán)境總體規(guī)劃;地理信息系統(tǒng);環(huán)境保護;大數(shù)據(jù);應(yīng)用

引言

隨著環(huán)境大數(shù)據(jù)的發(fā)展及數(shù)據(jù)共享平臺的建設(shè),地理信息系統(tǒng)(GIS)在環(huán)保領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。GIS具有強大的數(shù)據(jù)查詢、分析、展示等功能,被廣泛用于測繪與地圖繪制、資源管理、規(guī)劃設(shè)計、災(zāi)害監(jiān)測、環(huán)境保護等領(lǐng)域。目前,GIS在環(huán)境專題圖、環(huán)境地理信息系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急預(yù)警預(yù)報、環(huán)境質(zhì)量評價、水環(huán)境管理等方面均有成熟應(yīng)用[1]。我國的環(huán)境規(guī)劃制度滯后于城鎮(zhèn)化發(fā)展,現(xiàn)有的環(huán)保規(guī)劃內(nèi)容重任務(wù)、重指標,缺乏系統(tǒng)的空間管控與引導(dǎo)。因此,2012年環(huán)境保護部正式發(fā)布《關(guān)于開展城市環(huán)境總體規(guī)劃編制試點工作的通知》(環(huán)辦函〔2012〕1088號),首批選擇12個城市開展試點工作。城市環(huán)境總體規(guī)劃(以下簡稱“城環(huán)總規(guī)”)是由末端治理向前端控制轉(zhuǎn)變,探索編制的一種基礎(chǔ)性、空間性、綜合性、戰(zhàn)略性規(guī)劃[2]。2013年在此基礎(chǔ)上增加12個城市(區(qū))作為第二批試點,2015年啟動第三批6個城市試點。通過三批30個試點城市的探索,城環(huán)總規(guī)的核心內(nèi)容與技術(shù)方法逐漸形成體系,布局性、結(jié)構(gòu)性環(huán)境問題得以從空間上解決。GIS空間技術(shù)為城環(huán)總規(guī)綜合分析、空間表達提供了技術(shù)支持,本文總結(jié)GIS在城環(huán)總規(guī)編制過程中的技術(shù)應(yīng)用與未來探索方向,對城環(huán)總規(guī)的技術(shù)規(guī)范編制及試點推廣具有指導(dǎo)意義。

1 GIS在環(huán)境規(guī)劃領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢分析

一是能夠?qū)崿F(xiàn)基礎(chǔ)環(huán)境規(guī)劃信息管理。環(huán)境規(guī)劃信息涉及基礎(chǔ)地理信息、污染源、環(huán)境監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)布局等空間分布數(shù)據(jù),可涵蓋水、大氣、生態(tài)、土壤、風(fēng)險、固廢、噪聲等環(huán)境要素或領(lǐng)域。GIS能夠?qū)崿F(xiàn)不同要素信息的分層管理,“一張圖”展示,實現(xiàn)環(huán)境規(guī)劃信息的查詢、分析、輸出等功能。

二是能夠?qū)崿F(xiàn)與環(huán)境專業(yè)模型以及其他軟件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。GIS具有強大的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與處理能力,能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)在不同軟件間的雙向轉(zhuǎn)換,通過數(shù)據(jù)傳輸、格式轉(zhuǎn)換、二次開發(fā),實現(xiàn)GIS數(shù)據(jù)與各類專業(yè)軟件之間的銜接。

三是能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)劃技術(shù)圖件的標準化輸出。GIS具有強大的圖形符號制作及圖例調(diào)色功能,可根據(jù)環(huán)境規(guī)劃內(nèi)容制圖需要,制作標準化的圖形符號和配色,并通過圖例存儲、調(diào)入等功能,實現(xiàn)批量化圖形處理。同時,GIS具有多種數(shù)據(jù)輸出格式,可與其他制圖軟件配合使用。

2 城環(huán)總規(guī)中的主要空間內(nèi)容及技術(shù)需求

目前,城環(huán)總規(guī)處于試點探索階段,關(guān)于空間管控標準、劃定方法及管控政策等研究是空間技術(shù)體系研究的主要內(nèi)容。從試點城市的探索經(jīng)驗來看,城環(huán)總規(guī)中涉及空間管控的內(nèi)容主要體現(xiàn)在生態(tài)保護紅線劃定、環(huán)境(生態(tài))功能區(qū)劃、要素空間管控、環(huán)境風(fēng)險防控、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)控五個方面。通過對環(huán)境空間的分區(qū)、分類、分級管控,制定管控政策與產(chǎn)業(yè)準入清單來優(yōu)化生產(chǎn)、生活、生態(tài)等“三生”空間。

2.1 維護區(qū)域生態(tài)安全的城市生態(tài)保護紅線劃定技術(shù)

2015年環(huán)境保護部正式印發(fā)了《生態(tài)保護紅線劃定技術(shù)指南》用于指導(dǎo)全國范圍內(nèi)的生態(tài)保護紅線劃定工作。從地方劃定工作來看,建立最為嚴格的生態(tài)保護制度,在城市層面劃定生態(tài)保護紅線,是最適宜的尺度。因此,試點城市將生態(tài)保護紅線劃定作為城環(huán)總規(guī)的重要內(nèi)容之一。生態(tài)保護紅線的劃定需要經(jīng)過技術(shù)評價、邊界核定等技術(shù)工作,識別區(qū)域范圍內(nèi)生態(tài)重要區(qū)、敏感區(qū)以及脆弱區(qū)等生態(tài)空間。技術(shù)評價涉及大量地形地貌、氣候氣象、土壤、水文、植被等空間數(shù)據(jù),技術(shù)評價模型需要GIS結(jié)合RS遙感技術(shù)完成。城市尺度的成果數(shù)據(jù)精度需求對技術(shù)評價參數(shù)與邊界核定的準確性提出了更高要求。

2.2 體現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量維護的環(huán)境功能區(qū)劃技術(shù)

城市尺度劃定環(huán)境功能分區(qū),是落實省級環(huán)境功能區(qū)劃要求,維護城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的分區(qū)管理、分類指導(dǎo)的一個重要手段。2012年環(huán)境保護部印發(fā)了《環(huán)境功能區(qū)劃編制技術(shù)指南(試行)》用于指導(dǎo)省級環(huán)境功能區(qū)劃的劃定。2014年浙江省先行探索了市縣層面劃定環(huán)境功能區(qū)劃的技術(shù)可行性,印發(fā)了《浙江省市、縣環(huán)境功能區(qū)劃編制技術(shù)指南(試行)》,對省級層面的環(huán)境功能區(qū)劃進行細化落實。有城市提出將市、縣(市)環(huán)境功能區(qū)劃編制為最基礎(chǔ)的環(huán)境區(qū)劃,作為探索生態(tài)環(huán)境空間管制的控制性詳規(guī)的一種新形式[3]。福州、烏魯木齊等城環(huán)總規(guī)中對環(huán)境功能區(qū)劃劃定技術(shù)在城市尺度進行探索和完善。城市尺度劃定環(huán)境功能區(qū)劃不僅對評價單元的尺度選擇提出挑戰(zhàn),對評價數(shù)據(jù)參數(shù)的準確性要求更高。技術(shù)評估中涉及生態(tài)、經(jīng)濟、人口、污染排放、土地資源、水資源、環(huán)境質(zhì)量等大量空間數(shù)據(jù),對經(jīng)濟、社會、環(huán)保等數(shù)據(jù)精度與獲取、處理提出更高要求。此外,市級生態(tài)功能區(qū)劃劃定方法在試點城市中也有嘗試。

2.3 體現(xiàn)要素管理的水、大氣、生態(tài)、土壤等空間管控技術(shù)

環(huán)境要素空間管控是前端引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局的重要抓手。通過對環(huán)境要素“源頭—過程—受體”三方面的技術(shù)評價,從空間上識別源頭敏感區(qū)、過程脆弱區(qū)以及受體重要區(qū)。例如,大氣環(huán)境空間管控中,分別對污染聚集脆弱區(qū)域、源頭布局敏感區(qū)域以及人群集中區(qū)等重要受體區(qū)域,制定不同的環(huán)境準入要求。各環(huán)境要素的空間管控差異增加了綜合管控分區(qū)劃定難度,有學(xué)者在GIS支持下探索提出了基于環(huán)境要素“一張圖”的環(huán)境網(wǎng)格化管理平臺建設(shè)思路[4]。GIS中如何確定環(huán)境要素空間管控分類、分級標準,是管控分區(qū)劃定合理與否的難點和關(guān)鍵,城市尺度的土壤、大氣、植被、水文等參數(shù)數(shù)據(jù)的獲取決定了劃定結(jié)果的科學(xué)性。

2.4 基于區(qū)域風(fēng)險評估的環(huán)境風(fēng)險防控技術(shù)

從區(qū)域空間角度對環(huán)境風(fēng)險進行評估是解決城市結(jié)構(gòu)性、布局性環(huán)境風(fēng)險的有效方法。區(qū)域風(fēng)險評估需要通過GIS空間分析技術(shù)劃分評估單元(公里網(wǎng)格),結(jié)合評估區(qū)域主要環(huán)境風(fēng)險類型與特征,構(gòu)建評估指標體系與量化方法,模擬“風(fēng)險源—暴露途徑—風(fēng)險受體”之間的響應(yīng)關(guān)系[5]。區(qū)域風(fēng)險評估是劃定風(fēng)險地圖的基礎(chǔ)工作,評價模型涉及人口、經(jīng)濟、風(fēng)險源、風(fēng)速風(fēng)向、水文、敏感目標等多種空間數(shù)據(jù),涵蓋突發(fā)環(huán)境風(fēng)險、累積性環(huán)境風(fēng)險、生態(tài)風(fēng)險等類型。基于GIS在城市尺度進行環(huán)境風(fēng)險綜合評價具有技術(shù)可行性,但從評價參數(shù)的可獲取性來看,評價方法需要進一步探索和完善。

2.5 基于資源與環(huán)境承載的空間布局調(diào)控技術(shù)

資源環(huán)境承載能力對人口和產(chǎn)業(yè)集聚約束與調(diào)控是城環(huán)總規(guī)優(yōu)化城市布局的重要內(nèi)容。主要技術(shù)途徑是通過GIS空間分析技術(shù)結(jié)合專業(yè)模型,對土地資源、水資源、大氣環(huán)境、水環(huán)境、生態(tài)環(huán)境等進行承載力評估,明確城市發(fā)展規(guī)模的“資源底線”和“排放上限”,為城市人口聚集、空間開發(fā)、產(chǎn)業(yè)布局等提供引導(dǎo)。從技術(shù)方法來看,需要在GIS中分析“污染排放格局—人口與產(chǎn)業(yè)布局—資源環(huán)境承載格局”之間的耦合關(guān)系。從試點工作來看,獲取高質(zhì)量的環(huán)境污染排放、人口與產(chǎn)業(yè)分布、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測等空間數(shù)據(jù)是技術(shù)評價的前提和難點。

3 GIS在城環(huán)總規(guī)中的五大技術(shù)應(yīng)用

城環(huán)總規(guī)是在城市層面開展的全要素、多領(lǐng)域、全覆蓋的空間型規(guī)劃探索,不僅要細化落實上位規(guī)劃要求,又要與城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等同級規(guī)劃相銜接。基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)的普及與發(fā)展,為國土、住建、環(huán)保等提供了統(tǒng)一的工作底圖。GIS強大的空間分析、數(shù)據(jù)處理及二次開發(fā)能力,結(jié)合遙感等技術(shù)能夠滿足城環(huán)總規(guī)的空間技術(shù)需求,實現(xiàn)城環(huán)總規(guī)空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理與模型評價、標準化制圖與空間信息表達、信息系統(tǒng)管理與展示平臺、專業(yè)模型軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、與“多規(guī)合一”系統(tǒng)平臺銜接等應(yīng)用。

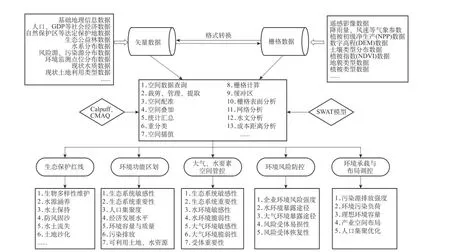

3.1 空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理與模型評價應(yīng)用

城環(huán)總規(guī)的主要空間內(nèi)容與評價模型中涉及海量空間數(shù)據(jù)管理與分析,包括環(huán)境監(jiān)測、污染排放、地表影像、社會經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)分布等數(shù)據(jù)類型,分為矢量數(shù)據(jù)空間分析與柵格數(shù)據(jù)空間分析。在城環(huán)總規(guī)空間內(nèi)容體系中生態(tài)保護紅線劃定、環(huán)境功能區(qū)劃、要素空間管控、環(huán)境風(fēng)險防控、資源環(huán)境承載等空間評價模型應(yīng)用需要用到柵格計算、網(wǎng)絡(luò)分析、水文分析、緩沖區(qū)、空間插值等空間數(shù)據(jù)處理方法,如圖1所示。

3.2 標準化制圖與空間信息表達應(yīng)用

城環(huán)總規(guī)不同于環(huán)境專項規(guī)劃與五年環(huán)境保護規(guī)劃,規(guī)劃內(nèi)容的空間表達是一項重要內(nèi)容。從大連、宜昌、福州等城市探索來看,制圖過程需要經(jīng)數(shù)據(jù)收集與輸入、分析與處理、制圖與輸出三個步驟。技術(shù)圖紙按照性質(zhì)可分環(huán)境現(xiàn)狀圖、技術(shù)評價圖與環(huán)境規(guī)劃圖三種類型。技術(shù)圖紙按類型可分為基礎(chǔ)信息類、環(huán)境要素類兩個類型。其中,基礎(chǔ)信息類涉及地理信息、地形、水系、植被、土壤類型等自然地理圖紙,環(huán)境要素類主要包括水、大氣、生態(tài)、土壤、風(fēng)險等方面,涉及環(huán)境信息現(xiàn)狀分布圖、技術(shù)評價圖以及環(huán)境要素空間管控圖等類型。在具體實踐中,根據(jù)需要可增加固廢、電磁輻射、噪聲分區(qū)、產(chǎn)業(yè)布局等圖紙內(nèi)容[6]。

3.3 信息系統(tǒng)管理與展示平臺應(yīng)用

圖1 GIS與城環(huán)總規(guī)五大核心空間技術(shù)

城環(huán)總規(guī)信息系統(tǒng)是在規(guī)劃成果基礎(chǔ)上開發(fā)的信息管理平臺。大連、宜昌等試點城市在規(guī)劃基礎(chǔ)上,利用GIS基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,開發(fā)環(huán)境總規(guī)管理系統(tǒng)[7]。宜昌市還對生態(tài)保護紅線等重要內(nèi)容進行了手機App開發(fā),通過手機定位功能實現(xiàn)生態(tài)保護紅線的實時查詢與信息反饋[8]。規(guī)劃信息系統(tǒng)管理通過綜合運用GIS、海量空間數(shù)據(jù)管理、SOA架構(gòu)、瓦片地圖分發(fā)等技術(shù),實現(xiàn)生態(tài)保護紅線、環(huán)境功能區(qū)劃等五大空間管控數(shù)據(jù)的在線查詢、可視化及統(tǒng)計分析,實現(xiàn)環(huán)境影響評價、環(huán)境監(jiān)測、總量減排、項目審批、規(guī)劃會商、環(huán)境預(yù)警、環(huán)境應(yīng)急等輔助決策功能,為城市宏觀決策和多目標開發(fā)提供依據(jù)。

3.4 專業(yè)模型軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換應(yīng)用

GIS數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與多格式數(shù)據(jù)輸入、輸出功能為其他模型軟件空間數(shù)據(jù)交互提供接口。在試點城環(huán)總規(guī)中大氣空間管控分為源頭布局敏感區(qū)、污染聚集敏感區(qū)及環(huán)境受體敏感區(qū),構(gòu)建了基于WRF/CALMET/CALPUFF模型結(jié)合GIS空間插值的空間劃定技術(shù)方法[9]。水環(huán)境空間管控分為水環(huán)境重要區(qū)、敏感區(qū)與脆弱區(qū),劃定方法主要基于GIS水文分析模塊或SWAT模型中的流域區(qū)劃模塊劃定控制單元,并建立評價指標體系[10]。生態(tài)環(huán)境空間管控主要結(jié)合遙感分析軟件進行影像技術(shù)處理,通過GIS柵格計算進行相關(guān)評價模型的分析。此外,GIS結(jié)合ET GeoWizards可實現(xiàn)文本坐標到矢量數(shù)據(jù)(SHP)的批量轉(zhuǎn)換及屬性關(guān)聯(lián),實現(xiàn)文本格式數(shù)據(jù)整理、轉(zhuǎn)換和建庫。

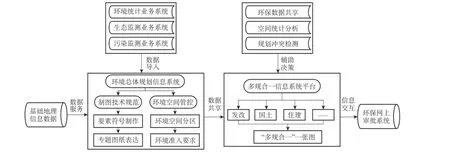

3.5 與“多規(guī)合一”系統(tǒng)平臺銜接應(yīng)用

環(huán)境總規(guī)劃信息系統(tǒng)與“多規(guī)合一”平臺銜接,實現(xiàn)空間規(guī)劃成果的共享與交互融合。“多規(guī)合一”系統(tǒng)平臺建設(shè)是市縣“多規(guī)合一”試點探索的重要內(nèi)容之一。廣州市環(huán)境總體規(guī)劃在編制過程中將生態(tài)保護紅線劃定方案與“多規(guī)合一”平臺數(shù)據(jù)進行多次對接,避免后編制規(guī)劃產(chǎn)生的空間沖突問題。“多規(guī)合一”平臺主要依托GIS技術(shù)建立,結(jié)合環(huán)保專項數(shù)據(jù)庫建設(shè),能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)保數(shù)據(jù)的共享服務(wù),滿足“多規(guī)合一”平臺各部門的信息共享要求[11]。通過WebGIS技術(shù),設(shè)計開發(fā)出“多規(guī)合一”輔助決策WebGIS系統(tǒng),實現(xiàn)發(fā)改、國土、規(guī)劃、環(huán)保、林業(yè)等多部門數(shù)據(jù)的瀏覽、查詢、檢索、統(tǒng)計分析、沖突檢測,實現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的集成[12],如圖2所示。

圖2 城環(huán)總規(guī)與“多規(guī)合一”系統(tǒng)平臺銜接路線

4 GIS在城環(huán)總規(guī)中的三大探索方向

4.1 環(huán)境評估功能模塊開發(fā)

基于GIS的環(huán)境功能區(qū)劃、生態(tài)保護紅線評估等功能模塊開發(fā)。環(huán)境功能區(qū)劃與生態(tài)保護紅線劃定需要對生態(tài)系統(tǒng)進行重要性與敏感性評價。GIS在生態(tài)系統(tǒng)評價中應(yīng)用廣泛,主要包括水源涵養(yǎng)、水土保持、生物多樣性保護、防風(fēng)固沙等評價方法,評價數(shù)據(jù)包括氣象、土壤、生態(tài)等多個因子,具有數(shù)據(jù)量大、模型復(fù)雜等特點,不易操作。GIS具有強大的二次開發(fā)能力,可探索基于GIS空間分析技術(shù),利用ArcObjects開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)評價模塊,實現(xiàn)柵格與矢量數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換、歸一化、分級、計算等標準化處理,簡化環(huán)境功能區(qū)劃與生態(tài)保護紅線系統(tǒng)評價過程,為后期修改提供技術(shù)支持。

4.2 環(huán)境影響評價模塊開發(fā)

城環(huán)總規(guī)是規(guī)劃項目環(huán)評的重要依據(jù)之一,未來可基于城環(huán)總規(guī)信息系統(tǒng)進行環(huán)境影響評價模塊開發(fā)。城環(huán)總規(guī)是空間型規(guī)劃,對環(huán)境空間格局進行前端控制與優(yōu)化,是規(guī)劃環(huán)境影響評價的依據(jù)。目前,除環(huán)境要素類的環(huán)境影響評價模型軟件外,基于GIS的水、生態(tài)、大氣環(huán)境污染擴散模型等建模與系統(tǒng)開發(fā)方面均有單獨研究[13,14]。在城環(huán)總規(guī)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)上,研究開發(fā)水、大氣、生態(tài)等環(huán)境污染影響評價模型,能夠?qū)崿F(xiàn)空間管控方案、環(huán)境質(zhì)量數(shù)據(jù)與規(guī)劃方案的模擬評價,是未來需要探索的方向。

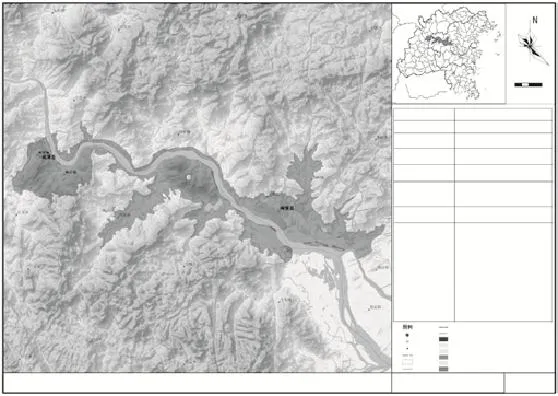

4.3 環(huán)境詳規(guī)制圖與空間表達

完善制圖技術(shù)體系,探索環(huán)境詳細規(guī)劃控制圖則編制方法。制圖是規(guī)劃內(nèi)容的空間表達,能夠提高城環(huán)總規(guī)的空間約束力。制圖技術(shù)規(guī)范化一方面要探索制圖標準化設(shè)計,實現(xiàn)環(huán)境符號、規(guī)劃內(nèi)容等標準設(shè)計,為提高輸出效率,需要對圖框進行標準化設(shè)計;另一方面要探索總圖與分圖的標準化設(shè)計。城環(huán)總規(guī)需要對生態(tài)保護紅線、重點保護區(qū)域進行大比例尺的分圖設(shè)計,以提高重點區(qū)域管控效力。如圖3所示,福州市環(huán)境總體規(guī)劃編制過程中探索了下一步環(huán)境詳規(guī)分區(qū)圖則的空間表達方式。探索重點保護區(qū)域的空間管控要求、落實管控指標與準入條件,為下一階段的環(huán)境詳規(guī)編制提供參考。

圖3 城市環(huán)境詳細規(guī)劃分圖示例

5 結(jié)語

GIS在環(huán)保領(lǐng)域的應(yīng)用具有其他軟件無法比擬的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)海量環(huán)保數(shù)據(jù)的信息查詢、管理、格式轉(zhuǎn)換、制圖輸出等。在環(huán)境保護規(guī)劃滯后于其他部門規(guī)劃的背景下,為應(yīng)對環(huán)保格局性、布局性環(huán)境問題,環(huán)境保護部開展城環(huán)總規(guī)試點工作。城環(huán)總規(guī)空間性主要體現(xiàn)在生態(tài)保護紅線劃定、環(huán)境(生態(tài))功能區(qū)劃、要素空間管控、環(huán)境風(fēng)險防控、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)控五個方面,涉及經(jīng)濟、人口、地形、植被、土壤、水文、污染源、環(huán)境監(jiān)測、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等空間數(shù)據(jù),在評價內(nèi)容與空間數(shù)據(jù)多有交叉,建立環(huán)境數(shù)據(jù)庫能夠?qū)崿F(xiàn)空間規(guī)劃內(nèi)容的協(xié)同編制,提高城環(huán)總規(guī)的編制效率。

GIS具有強大的空間分析、數(shù)據(jù)管理及二次開發(fā)能力,是編制城環(huán)總規(guī)的有力工具。GIS在城環(huán)總規(guī)中主要運用在空間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理與評價模型、標準化制圖與空間信息表達、信息系統(tǒng)管理平臺建設(shè)、專業(yè)模型軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、“多規(guī)合一”平臺銜接等方面。當前,城環(huán)總規(guī)正處于試點探索階段,內(nèi)容體系與制圖規(guī)范尚需完善,在GIS支持下的生態(tài)評估功能模塊開發(fā)、城環(huán)總規(guī)信息系統(tǒng)下的環(huán)境影響評價模塊開發(fā)以及環(huán)境詳細規(guī)劃控制圖則編制等內(nèi)容是未來探索與完善的主要方向。同時,實現(xiàn)環(huán)保、國土、住建、林業(yè)等部門空間大數(shù)據(jù)共享是推動規(guī)劃內(nèi)容空間落地的有力推手。

[1] 唐云逸. 地理信息系統(tǒng)在環(huán)境領(lǐng)域的應(yīng)用[J]. 科學(xué)咨詢, 2015(10): 63-64.

[2] 王成新, 萬軍, 于雷, 等. 環(huán)境總體規(guī)劃與城市總體規(guī)劃銜接思路淺析[J]. 環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展, 2016, 41(4): 20-25.

[3] 賈瓊瓊, 馬仁鋒, 王侃, 等. 基于GIS的縣域環(huán)境功能區(qū)劃方法研究——以象山縣為例[J]. 世界科技研究與發(fā)展, 2016, 38(2): 392-396, 402-402.

[4] 王成新, 秦昌波, 呂紅迪, 等. 基于環(huán)境“一張圖”的環(huán)境網(wǎng)格化管理平臺建設(shè)思路探討——以長吉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)為例[J]. 環(huán)境保護科學(xué), 2016, 42(3): 28-34.

[5] 李超, 賈倩, 曹國志, 等. 行政區(qū)域環(huán)境風(fēng)險評估方法研究——以煙臺市為例[J]. 環(huán)境保護科學(xué), 2015, 41(8): 15-19.

[6] 張勇, 王浩, 單光, 等. 環(huán)境保護總體規(guī)劃圖集設(shè)計[J]. 環(huán)境科學(xué)研究, 2010, 23(6): 789-798.

[7] 鄒本強. 城市環(huán)境規(guī)劃成果展示系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D]. 大連: 大連理工大學(xué), 2015.

[8] 余向勇, 李瑩, 陳安, 等. 共享“紅線”——宜昌市環(huán)境總體規(guī)劃信息管理與應(yīng)用系統(tǒng)(V1.0)開發(fā)研究[J]. 環(huán)境科學(xué)與管理,2016(12):5-11.

[9] 薛文博, 付飛, 吳舜澤, 等. 福州市大氣環(huán)境紅線空間區(qū)劃研究[J]. 環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展, 2014, 39(6): 19-23.

[10] 張培培, 石巖, 呂紅迪, 等. 城市水環(huán)境空間規(guī)劃體系與方法研究[J]. 環(huán)境保護科學(xué), 2016, 42(3): 8-12.

[11] 洪瓏梅, 胡文涓, 謝舒菁. 基于GIS技術(shù)的“多規(guī)合一”環(huán)保專項數(shù)據(jù)建庫——以廈門市環(huán)境保護局為例[J]. 《規(guī)劃師》論叢, 2015: 80-85.

[12] 龔磊, 楊梅, 張鵬程. 基于GIS的“多規(guī)合一”輔助決策系統(tǒng)研究與應(yīng)用[J]. 城市勘測, 2015(6): 11-14.

[13] 賈德峰, 張翠萍, 方佳. 基于GIS的生態(tài)環(huán)境影響評價建模方法初探[J]. 四川環(huán)境, 2009, 28(3): 58-60.

[14] 畢天平, 金成洙, 鐘圣俊, 等. 基于GIS的環(huán)境污染擴散模型[J]. 東北大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2008, 29(2): 273-276.

Analysis on the Application and Exploration of GIS in the Urban Environmental Master Planning

WANG Chengxin, WAN Jun*, YU Lei, LV Hongdi, WANG Yi

(Chinese Academy for Environmental Planning, MEP, Beijing 100012)

Environmental protection big data combined with geographic information system is an important measure to achieve the spatialization of urban environmental master planning, and promote the transformation of environmental management. The urban environmental master planning is an attempt to realize the transformation from the end control to the forward control, which is the basic, spatial, comprehensive and strategic planning. Based on the analysis of GIS technology advantage in environmental planning, five major technical requirements were put forward, such as ecological red-line delineation, environmental function zoning, space environmental factors control, environmental risk prevention, industrial layout adjustment. Five technology applications of GIS in the urban environmental master planning were summarized, for example, spatial data processing and evaluation model application, standardized mapping and spatial symbol expression, information system management platform construction, professional software data conversion, convergence of the platform of “multi planning and unity”. At last, the article pointed out that several aspects of urban environmental master planning supported by GIS need to be further explored, including development of functional modules of environmental function zoning and ecological protection red-line assessment, development of environmental impact assessment module on urban environmental master planning information system and control chart preparation method of environmental detailed planning.

urban environmental master planning; geographic information system; environmental protection; big data; application

X32

1674-6252(2017)02-0086-05

A

10.16868/j.cnki.1674-6252.2017.02.086

王成新(1982—),男,助研,碩士,主要從事地理信息系統(tǒng)、環(huán)境規(guī)劃、生態(tài)規(guī)劃研究,E-mail: wangcx@ caep.org.cn。

*責(zé)任作者: 萬軍(1975—),男,研究員,博士,主要從事環(huán)境規(guī)劃與管理、生態(tài)評價、環(huán)保政策研究,E-mail:wanjun@caep. org.cn。