優質稻中浙優10號機插產量結構分析及高產栽培技術

摘 要:本文對優質稻中浙優10號機插產量構成因素及產量進行了調查和相關分析。結果表明,各產量構成因素與產量均呈正相關,每穗總粒數對產量的影響最大,有效穗數次之,結實率和千粒重影響較小。高產栽培技術上要主攻每穗總粒數和有效穗數,并協調好各產量構成因素間關系,創造理想的高產群體結構,充分發揮該組合的增產潛力,從而實現高產穩產。

關鍵詞:中浙優10號;機插;產量結構;相關分析;栽培技術

中圖分類號:S31 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20170431033

中浙優10號是中國水稻研究所、浙江省勿忘農種業股份有限公司用中浙A與06制7~10配組而成的中秈三系雜交稻組合,2012年通過浙江省農作物審定(審定編號:浙審稻2012014),2014年通過福建省主要農作物品種引種審核(品種引種編號:閩種引稻(2014)第001號)。2012年參加福建省中稻引種試驗,平均產量614.4kg/667m2,比對照II優明86增產8.3%,達極顯著水平。2013年參加福建省中稻生產試驗,平均產量641.6kg/667m2,比對照II優明86增產15.9%。米質檢測結果:糙米率82.6%,精米率73.7%,整精米率32.2%,粒長7.0mm,長寬比3.0,堊白粒率41.0%,堊白度5.2%,透明度2級,堿消值4.4級,膠稠度82mm,直鏈淀粉含量14.2%,蛋白質含量9.2%。該組合群體整齊,株型適中,分蘗力較強,穗大粒多,結實率高,后期轉色好,米質較優,產量高。武平縣承擔了“農業部糧食高產創建”、“農業部水稻綠色高產高效創建”、“福建省糧食產能區增產模式攻關與推廣”項目,2014年引進該組合在項目建設示范片進行品比試驗、品種展示與示范,結果中浙優10號品比試驗產量630.2kg/667m2,比對照II優明86增產10.66%,2015年擴大示范,面積達667hm2,2016年擴展至全縣各鄉(鎮),面積達1500 hm2以上,2015年和2016年在中山、巖前、象洞、十方、武東、中堡等鄉(鎮)建立中浙優10號一季晚稻機插示范片,經測產驗收,平均產量分別達581.6kg/667m2和583.1kg/667m2。該組合已成為武平縣目前中、晚稻種植面積較大的優質高產主栽品種,為探討其產量構成因素的相互聯系及對產量的作用,筆者進行了調查分析,旨在為實現良種良法相配套,農機農藝相結合,充分發揮其增產潛力,促進該品種進一步推廣提供參考依據。

1 材料與方法

數據來源于2016年中山、巖前、十方、武東、中堡等鄉(鎮)建立的中浙優10號一季晚稻機插示范片調查結果,選取不同區域、不同生產條件、不同產量水平隨機調查30坵田,對其產量結構進行考查,對產量進行實收,采用DPS數據處理系統,計算有效穗數、每穗總粒數、結實率、千粒重各產量構成因子的變異系數、相關系數和通經系數,分析各因素的相互關系及其對產量的作用大小。

2 結果與分析

2.1 產量構成因素田間調查結果及變異系數分析

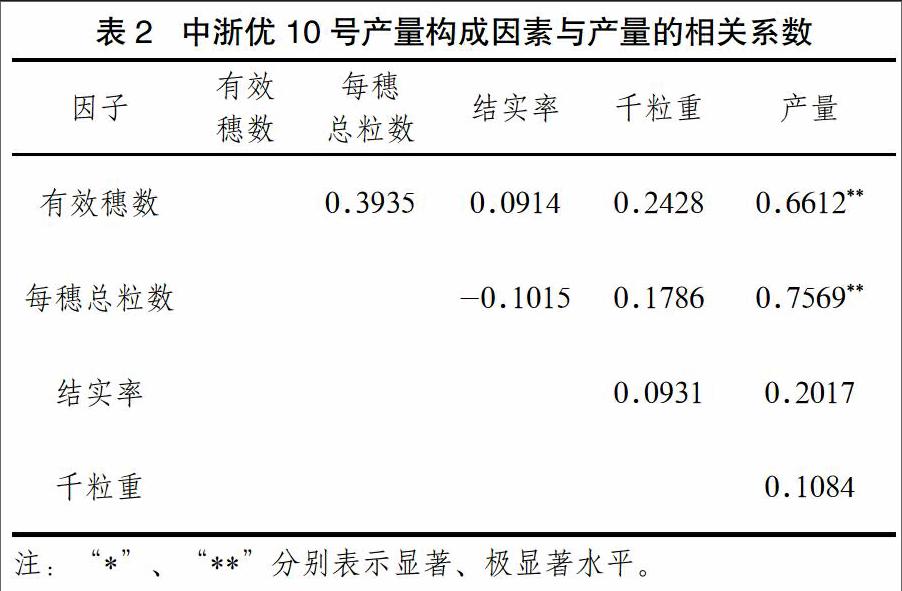

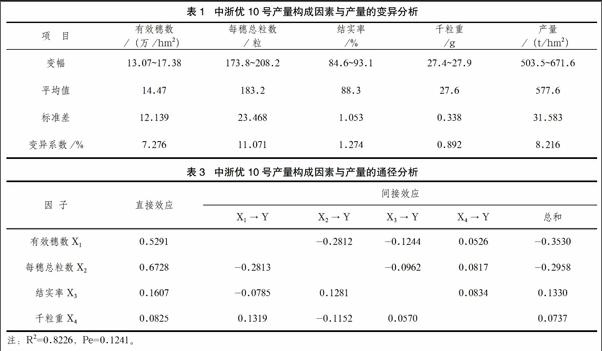

30坵田調查結果,有效穗數變幅13.07~17.38萬穗/667m2,平均為14.47萬穗/667m2,變異系數7.276%;每穗總粒數變幅173.8~208.2粒,平均為183.2粒,變異系數11.071%;結實率變幅84.6%~93.1%,平均為88.3%,變異系數1.274%;千粒重變幅27.4~27.9g,平均為27.6g,變異系數0.892%。變異系數大小依次為每穗總粒數11.071%、有效穗數7.276%,結實率1.274%、千粒重0.892%(表1)。說明環境條件和栽培管理措施對每穗總粒數和有效穗數的影響較大,對結實率和千粒重影響較小,要進一步提高產量,須主攻每穗總粒數和有效穗數。

2.2 產量構成因素與產量的相關分析

有效穗數、每穗總粒數與產量的相關系數大且為正值,相關性達極顯著水平;結實率和千粒重與產量的相關系數小,雖均為正值,但相關性不顯著。各產量構成因素間,每穗總粒數與結實率呈負相關,其余均為正相關關系(表2)。

2.3 產量構成因素與產量的通徑分析

通徑分析表明,每穗總粒數、有效穗數對產量的直接作用較大,通徑系數分別為0.6728和0.5291,結實率、千粒重對產量的直接作用較小,通徑系數分別為0.1607和0.0825。從間接效應看,有效穗數通過每穗總粒數、結實率、千粒重對產量產生的間接效應總和為-0.3530,小于剩余因子,間接效應小;每穗總粒數通過有效穗數、結實率、千粒重對產量的間接效應總和為-0.2958,小于剩余因子,間接效應小;結實率通過有效穗數、每穗總粒數、千粒重對產量產生的間接效應總和為0.1330,大于剩余因子,間接效應較大;千粒重通過有效穗數、每穗總粒數、結實率對產量的間接效應總和為0.0737,小于剩余因子,間接效應小(表3)。

2.4 線性回歸方程

經計算,產量Y與有效穗數X1、每穗總粒數X2、結實率X3、千粒重X4產量構成因素的線性回歸方程為:Y=-709.9027+16.6753 X1+5.7148X2+7.0522X3+10.4861X4。方程經F測驗達極顯著水平。上述方程說明,當4個自變數均取平均水平時,有效穗數X1每667m2增加1萬穗可提高產量16.6753kg/667m2;每穗總粒數X2每穗增加1粒可提高產量5.7148kg/667m2;結實率X3每增加1個百分點可提高產量7.0522kg/667m2;千粒重X4每增加1g可提高產量10.4861kg/667m2。

3 高產栽培主要技術要點

3.1 高產栽培主攻策略

中浙優10號產量構成因素對產量的影響主要為直接作用,每穗總粒數是影響產量的最大因素,其次為有效穗數。因此,中浙優10號一季晚稻機插高產栽培應主攻單位面積有效穗數和每穗總粒數,確保足穗大穗,發揮其穗大粒多的內在優勢,在此基礎上,協調好各產量構成因素間的關系,創建理想的高產群體結構,保證一定的結實率和千粒重,促進各產量構成因素的協調發展,實現高產穩產。

3.2 機插育秧技術

3.2.1 種子處理

按曬種、消毒、浸種、催芽至90%種子破胸露白即可播種。浸種可用25%咪鮮胺2500倍液浸種8~12h或40%強氯精300倍液浸種12h;拌種可用35%丁硫克百威10g拌種1~1.5kg;消毒可用50%敵克松800倍液對秧畦和盤土消毒。

3.2.2 制作營養土

用水稻全營養基質70%+稻田土30%,或水稻全營養基質60%+菜園土40%,或魚塘泥,或肥力較好的稻田土。

3.2.3 適時播種

每667m2用秧盤20~23盤,每盤播干谷65~75g、芽谷85~95g,在6月上旬至中旬前中期播種,秧齡15~20d,葉齡3.5~4葉。

3.2.4 暗化育秧

將播種完的秧盤集中疊盤堆放,最上面用一空盤覆蓋并用黑膜覆蓋,高度不超過20盤,溫度保持初始6h36℃,后降至30~32℃,最后6h降至20~25℃,一般2d左右完成出芽、綠化后移至工廠化育秧溫室或煉苗大棚或露天大田進行育秧。

3.2.5 秧苗管理

肥管:露天大田育秧的,秧田基肥按每667m2大田用盤施1~1.5kg三元復合肥并與畦泥充分混合,2葉1心用1%~2%濃度復合肥液噴施。水管:前期盤泥濕潤,中后期注意控水防旺長,盤面不發白、秧苗不卷葉不澆水,移栽前排水促盤根團結。化控:1葉1心時用300PPM濃度多效唑進行化控,播后及時覆蓋防蟲網。防病蟲:注意防治苗瘟、立枯病、病毒病、稻薊馬、螟蟲等秧田病蟲害。

3.3 機插大田栽培技術

3.3.1 精細整地

達到田面平整和“整潔”,無雜草雜物浮渣,表土上細下粗,上爛下實。水田整平后進行沉實,待泥漿沉淀,表土軟硬適中,作業時不陷機,保持薄水機插。機插時保持水深1~3cm,要嚴防漂秧、傷秧、重插、漏插。

3.3.2 及時補苗

預留部分秧苗在機插后對空穴進行人工補苗,確保基本苗數。

3.3.3 合理密植

在行距30cm條件下,株距選擇18cm,機插約19叢/ m2,每叢插2粒谷。

3.3.4 配方施肥

按目標產量600~700kg/667m2計,一般每667m2施純N 12~14kg、P2O5 5~6kg、K2O 12~13kg,氮磷鉀比例約為1:0.35~0.4:0.85~1。施肥上采取前氮后移,適當降低基蘗肥量,增加穗肥比重,利于減少無效分蘗,促進生育中后期群體生長,提高抽穗后干物質生產。基肥施N肥30%、P肥100%、K肥50%;分蘗肥插后5~7d施N肥10%、插后15d再施N肥20%;穗肥施N肥40%,在倒4葉、倒3葉期分2次施用,K肥50%在倒4葉期1次施用。

3.3.5 科學管水

實行淺水插秧,薄水促蘗,夠苗擱田,到預計穗數85%時開始斷水擱田,反復多次輕擱至田中不陷腳、葉色落黃褪色即可,孕穗抽穗期保持淺水層,濕潤孕穗抽穗,灌漿結實期間歇上水,干濕活熟。

3.3.6 防治病蟲

重點抓好稻瘟病、紋枯病、細菌性條斑病、稻飛虱、稻縱卷葉螟、螟蟲等病蟲害防治,在做好農業防治、健身栽培基礎上,加強預測預報和田間檢查,選用高效低毒低殘留農藥科學規范防治,推行綠色防控和專業化社會化統防統治,努力提高防治效率。

參考文獻

[1唐啟義,馮明光.實用統計分析及其DPS數據處理系統[M].北京:科學出版社,2002.

[2福建省農業廳.2015福建農業五新手冊[G].福州:福建省農業廳,2015.

作者簡介:林建軍(1963-),男,福建武平人,高級農藝師,長期從事農業技術推廣工作。