哈爾濱市區一次罕見的冰雹天氣過程分析

歐娜音,王娜,于凱旋

(1.哈爾濱市氣象局,黑龍江哈爾濱150028;2.阿城區氣象局,黑龍江哈爾濱150300;3.雙城區氣象局,黑龍江哈爾濱150100)

哈爾濱市區一次罕見的冰雹天氣過程分析

歐娜音1,王娜2,于凱旋3

(1.哈爾濱市氣象局,黑龍江哈爾濱150028;2.阿城區氣象局,黑龍江哈爾濱150300;3.雙城區氣象局,黑龍江哈爾濱150100)

1 引言

冰雹是重大殺傷性的對流性災害天氣之一。多發生于中小尺度天氣系統,空間尺度小,一般水平范圍大約在十幾公里至二三百公里,有的水平范圍只有幾十米至十幾公里。來勢猛、強度大,出現時常伴有大風、強降水、急劇降溫等災害性天氣過程。近年來,很多學者對冰雹等強對流天氣的機理進行了大量研究。張騰飛[1]等利用雷達回波資料對云南一次強對流冰雹天氣過程的環流以及雷達回波特征進行了分析;李萍[2]等對強對流天氣過程的雷達回波特征進行了分析,發現冰雹云往往有“V”型缺口、“弓”形回波等特征,并且大風區伴隨有中氣旋或逆風區弧形結構也容易形成冰雹。李文娟[3]等指出冰雹產生在上冷下暖的不穩定層結中;朱君鑒[4]等利用多普勒雷達資料分析山東一次冰雹風暴的演變過程。張萍萍等[5]利用雷達和閃電等監測資料對鄂北的一次雹暴進行了詳細的分析,張晰瑩[6]等統計分析了黑龍江省多年降雹時在衛星云圖上的特征。2016年6月12日哈爾濱市區出現的冰雹天氣給百姓造成十分嚴重的影響。尤其6月對于哈爾濱地區來說是農作物生長期,冰雹、大風等天氣對農作物損害極大,強降水也會延遲農作物的成熟及產量。可見,了解并掌握冰雹的形成機理,以及對冰雹的監測、預測預報方法的研究,對于防雹減災工作有著十分重要的意義。本文利用中分析、雷達數據及衛星云圖等資料,對2016年6月12日午后哈爾濱市區罕見的冰雹天氣過程進行分析和探討,對今后此類天氣的監測和預警有進一步的提高。

2 降水特點及天氣背景

2.1 降水特點

2016年6月12日14-15時哈爾濱市區出現了歷史罕見的冰雹災害性天氣。自西向東移動并持續約1 h,冰雹直徑為1-3 cm左右,局地造成內澇,部分城區路邊積存的冰雹厚度達10 cm。對流發展劇烈,來勢猛,強度大。14-15時僅1 h哈爾濱市區8個站點降雨量超過20 mm,其中最大站點降水量為52.3 mm。給廣大市民造成十分嚴重的人身傷害和經濟損失。2.2天氣背景及中尺度對流分析

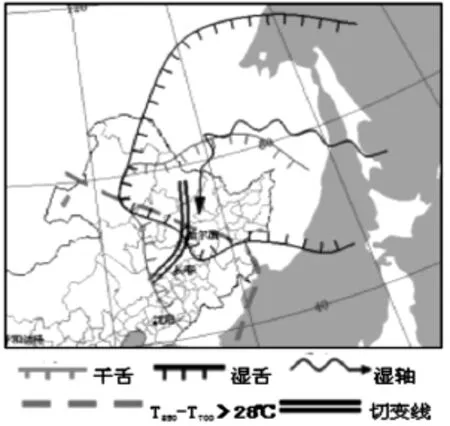

圖1 6月12日20時中尺度分析

2016年6月10日20時,500 hPa黑龍江省西北部與鄂霍次克海上空各有一個冷中心,11日08時鄂霍次克海上空冷渦強度減弱,而位于黑龍江省西北部的冷渦中心范圍擴大。12日08時影響黑龍江省的冷渦中心強度由560 hPa加強為556 hPa,中心稍有北抬,位于黑龍江省黑河地區,哈爾濱處于渦中心底部。12日20時冷渦中心范圍擴大并處于黑龍江省西部,冷渦中心在12日08-20時變化過程中,輻合區正好壓在哈爾濱市區上空。濕度場呈現上干下濕的水汽配置,濕軸自日本海與鄂霍次克海延伸至黑龍江省中南部,500 hPa黑龍江省大部分地區處于干區中,而850 hPa以下全省處于濕度大值區中。850 hPa哈爾濱地區有一條切變線,哈爾濱處于輻合區域。地面為低壓控制,此合理配置對強對流的產生提供了有利的抬升條件。溫度場上,哈爾濱市區850 hPa與500 hPa溫差超過28℃(圖1),此垂直溫度遞減率反映了大氣的不穩定性,有利于哈爾濱市區產生冰雹、雷暴大風、短時強降水等強對流天氣。

3 雷達分析

3.1 強度場回波分析

從反射率強度回波圖上得知,此次強冰雹天氣是13時30分在哈爾濱西部局地生成的幾個小塊狀回波,向東發展過程中逐漸合并增強,14時05分在哈爾濱市區發展為一個強超級單體。14時18分在其后側出現“V”型缺口回波,表明有強的下沉氣流,并可產生破壞性大風,14時32分哈爾濱主城區上游雙城區出現極大風速為12.2m/s的強風。此時,回波強度中心超過了55 dBz,大面積回波強度大于50 dBz,“V”形缺口前部對應的哈爾濱市南崗區出現了冰雹等強對流天氣。14時34分回波強度中心發展迅速,回波最強處反射率因子達到67.5 dBz,并且在南側生成了一條弱輻合帶,即陣風鋒。這是由超級單體下沉氣流向外流出并與低層氣流交匯抬升形成,此時市區中部大面積降下冰雹。14時45分再次出現“V”型缺口,比前一次出現的缺口更明顯,槽口區強度梯度較大,勢力未減。15時11分回波繼續東移,強度減弱,反射率強度減弱為50 dBz,雷達回波為塊狀,強冰雹天氣過程逐漸結束。

回波中心核基本上呈紡錘狀,超過60 dBz的對流單體的反射率因子垂直伸展到-20℃等溫線以上,達到了6-7 km。

3.2 徑向速度場回波分析

13時52分雷達徑向速度場上出現了零等速度線為“S”型的暖平流,負速度面積大于正速度面積,有風向輻合。這種形勢場表明有水汽輸送、低層輻合有利于抬升,有利于降水持續。另外,14時24分在哈爾濱主城區位置出現了“逆風區”,表明存在強烈的上升運動,這樣極有利于回波的產生發展。14時50分此塊狀強回波與其西南側后生成的塊狀回波合并,使得整片回波的生命史得以延長,并且范圍擴大,強度增強,同時哈爾濱市區的東部持續遭受冰雹的侵害。

風暴頂輻散是冰雹云發展的一個重要條件。風暴頂輻散的存在,使得強上升氣流得以維持,有利于冰雹的增長;風暴頂輻散存在使云中的凝結潛熱及時擴散,使對流機制得以維持,有利于大冰雹的形成。14時45分流場氣流方向由低層輻合逐漸變為高層輻散,且高層風暴頂輻散十分明顯,可見低層上升氣流較強。

4 探空資料分析—T-lnp

4.1 對流有效位能

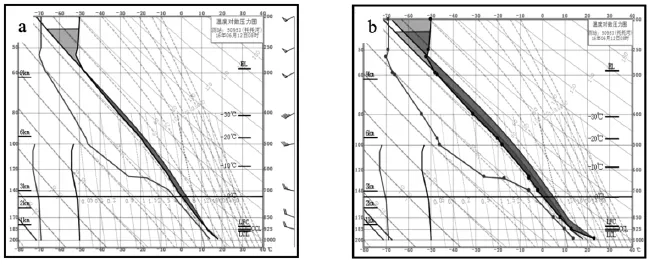

對流有效位能(CAPE)表示氣塊上升過程中所有因溫度差異形成的正浮力對氣塊所做的功。CAPE值為正,表示具有對流不穩定。哈爾濱12日08時T-lnp圖上CAPE值為576.3 J/Kg(圖2a),經調整14時(23.0℃)后CAPE值增加至1613.5 J/Kg(圖2b),說明午后哈爾濱已經具備較高的對流不穩定條件。一般來說,對流有效位能越大,CAPE能量釋放后形成的上升氣流強度就越強,雷暴出現后其內部的上升氣流也就越強,因此出現強冰雹的可能性隨著對流有效位能的增加而增加。因此,在該次降雹過程中,強CAPE值對冰雹產生貢獻很大。

圖2 (a)6月12日08時探空圖(b)6月12日14時經訂正后的T-lnp圖

4.2 垂直風切變

T-lnp也可以反映上空各種氣象要素垂直分布。08時探空T-lnp圖顯示中低層700 hPa以下西北偏西風突變到中層500 hPa的西南風,有較強的風向切變。中層500 hPa由14 m/s變為400 hPa的18 m/s是一較強風速切變,高層400 hPa的18m/s到300 hPa的20 m/s有一強風速切變。這種垂直風切變環境有利于強對流天氣的產生和發展。另外,在500 hPa存在一個干層,配合風向隨著高度的增加呈逆時針旋轉,增強了中層該地區上空強烈的冷空氣入侵,使得暖濕氣流更強烈地上升,從而加強對流。

4.3 0℃和-20℃層高度

據黑龍江省氣象臺統計2001-2008年968個冰雹日個例的0℃高度(ZH)表明,黑龍江省雹日0℃層高度較低。0℃高度(ZH)雹日平均值僅為2815m,較我國其它地區低很多。尤其在春秋兩季,大多數冰雹日0℃層高度都不超過3000 m,4月份雹日0℃層高度平均值甚至只有1427m。此次0℃層高度為2800 m,-20℃層高度為6000 m,差值為3200 m,滿足黑龍江省冰雹的降雹條件,從而產生強冰雹。

5 結論

(1)此次強冰雹天氣是在東北冷渦、切變線、地面輻合等天氣系統的共同作用下發生的;上干下濕,低空輻合是冰雹發生的必要條件。中層干冷空氣侵入造成強烈位勢不穩定,對系統增強和維持具有十分重要的作用。

(2)高CAPE值及較強的垂直風切變有利于強冰雹天氣的發生,對冰雹天氣有一定的指示作用。有助于預報員與天氣形勢結合,預報強對流天氣的發生。

(3)回波頂高、“逆風區”、“V”型缺口及0℃層與-20℃層之間的厚度是預警對流性天氣發生的關鍵因子。

(4)風暴頂輻散是冰雹云發展的一個重要條件。它的存在,系統得以維持發展。同時有利于預報員對強對流天氣的決策預報。

[1]張騰飛,段旭,魯亞斌,等.云南一次強對流冰雹過程的環流及雷達回波特征分析[J].高原氣象,2006,25(3): 531-538.

[2]李萍.2008年7~8月廣州白云機場強對流天氣的多普勒特征[J].廣東氣象,2009,31(2):26-29.

[3]李文娟,鄭國光,朱君鑒,等.一次中尺度冰雹天氣過程的診斷分析[J].氣象科技,2006,34(3):291-295.

[4]朱君鑒,刁秀廣,黃秀韶,等.一次冰雹風暴的CINRAI)/SA產品分析.應用氣象學報,2004,15(5):579-589.

[5]張萍萍,龍利民,張寧,等.2009年6月6日鄂北冰雹天氣過程分析[J].氣象與環境學報,2012,28(2):10-15.[6]張晰瑩,方麗娟,景學義,等.黑龍江省產生冰雹的衛星云圖特征.南京氣象學院學報,2004,27(l):106-112.

1002-252X(2017)01-0020-03

2017-1-1

歐娜音(1984-),女,新疆維吾爾自治區博樂市人,南京信息工程大學,本科生,工程師.