無錫公花園社會服務功能流變探析

吳一波,章 琳,王 欣*

(1.浙江農林大學,浙江 臨安 311300;2.湖州市城鄉規劃編制中心)

陳從周先生曾說過:“江南園林,明看蘇州,清看揚州,民國看無錫”[1]。近年來,研究無錫私家宅院的資料逐漸增多,而對于無錫公花園卻未曾有人研究。地處繁華鬧市崇安區的“華夏第一園”,占地約3.3公頃,原稱“錫金公園”,現更名為 “城中公園”。始建于1905年的公花園,初始由地方鄉紳裘廷粱、俞仲還等在城中心原有的些許私家小花園基礎捐資建造,建成后免費對公眾開放。在其百年歷史中,歷經多次增建、修建、重建,是無錫市第一個公園,也是我國現存最早的近代公園。

無錫自古承載了諸多的梁溪文化歷史。戰國時期,楚考烈王徙封春申君黃歇于江東,建故都吳墟,又建行宮于白水蕩畔(今城中公園內);東晉時期,王羲之無錫為官之時,在此地建宅,后改為崇安寺,而今城中公園前“右軍滌硯池”據傳是王羲之揮筆潑墨營造;明天順年間,刑部右侍郎盛冰壑建“方塘書院”;至晚清,有人在玉皇殿后建一幽靜小園。

1 建造概況與主要人物及事件

清光緒三十一年(1905),在精神追求和為民福利的思想驅使下,一群鄉紳志士將洞虛宮道院與僧舍合并,捐資堆筑土崗,種植樹木,建一小亭,額以“蓼莪”;他們又將岸橋弄明俞憲的獨行園中移進“繡衣峰”湖石一塊,并取名“錫金公花園”。宣統元年(1909)建“多壽樓”,后有瑞蓮堂高氏建“涵碧橋”(圖 1)、云蔭堂孫氏建“枕漪橋”、夏伯周獨建“蘭簃”三間等,使得園內亭臺樓閣巧布,假山塔影成趣。

中國封建社會存在特有的階層,其主要構成有科舉及第未仕或落第市子,當地交友文化的中小地主,亦或是退休回鄉、長期賦閑居鄉養病的中小官吏等之類有社會影響且有精神追求的人物。

圖1 涵碧橋——《無錫舊影》

洞虛宮大部分建筑被毀后無力修復,玉皇殿后漸漸形成了大片荒地,有人就在那圍籬植柳,形成一個小園。公花園造園初始由裘廷粱、俞仲還、吳稚暉、陳仲衡等這類鄉紳捐資在小園基礎上建造。小園東北兩面筑土岡,攔以湖石,植樹布草,并在土岡高處建蓼我亭,至此公園具備了最初形態。

雖然鄉紳們始建了無錫公花園,但在公花園百年歷史長河中,另有一批人有著不可磨滅的印記。

華海初,同治十二年(1873)舉人,善花卉,學王武,兼擅畫石。70壽辰之際,其與同庚華子隨、吳俊夫集壽資600元加上親朋友好友的捐助,在園背面購地建樓三間,題額 “多壽”,多壽樓建設共費洋2460元。每年暮春,文人雅士即在樓上舉觴吟詩,仿蘭亭之敘。

圖2 白塔(1946年)——《無錫舊影》

秦毓鎏(1879-1937)字冕甫,號效魯,筆名天徒、坐忘。出自錫山秦氏,為北宋詞人秦觀的后裔,是無錫近代重要的革命家和政治家,造佚園,后作《佚園記》。1911年11月6日,秦效魯在公園多壽樓陽臺舉行誓師禮,宣布組成錫金軍政分府。

侯葆三,族名侯鴻鑒,號夢獅、鐵梅、病驥、滄一,清同治十一年(1872)生,無錫人。曾赴日留學,三次當選無錫縣教育會會長,著有詩集有 《滄一堂詩文鈔》、《驥鶴唱和集》、《藏經閣詩鈔》等,出版的各種著述共有57種。

除了上述無錫文人、政界、教育界知名人士對公花園進行捐資不斷擴張總面積之外,有另外一部分人將當時當景以文字記錄了下來。

華藝三,字文川,號南野老人,實業家。早年于無錫北塘大街經營恒隆福干面行,為當時資金實力雄厚的企業之一。后任無錫縣商會協辦多年,兼任同善社、紅十字會溥仁慈善會會長。因得地方紳士經濟支持,故協調紳觴關系,常須借助于他。《公園之過去與將來》[2](實為公園紀要)一文,登載于1934年6月21日《新無錫》報,主要從成“成立概略”、“各項建筑”、“加收茶捐”、“管理經過”、“市款補助”、“編撰輯略”、“以后發展”,闡述了公園成立30年以來的基本情況,并對今后公園的發展提出了建議,從側面反映了無錫公花園創建的大眾性與創意性,體現了中國近代公園的基本特征。

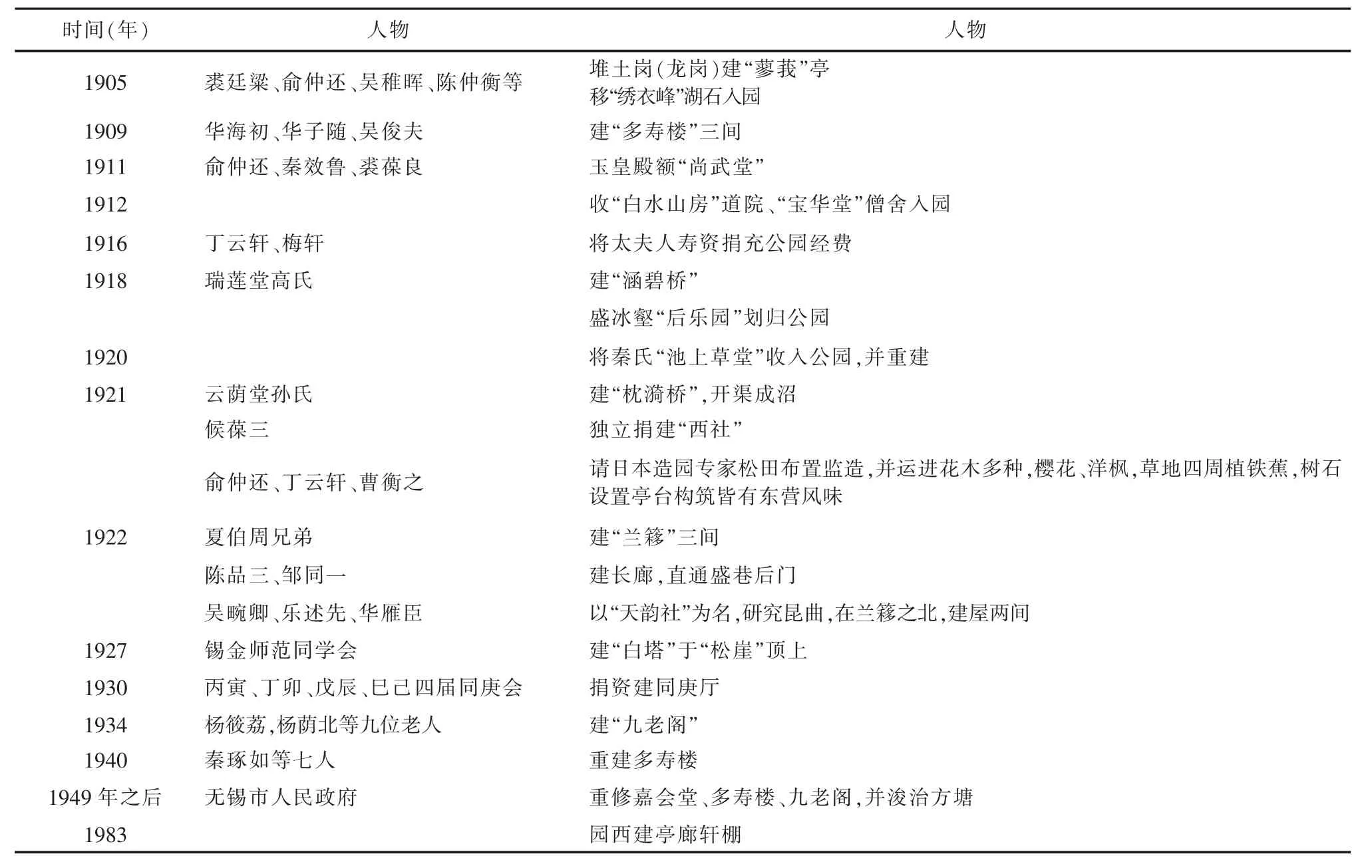

表1 公花園營造大事記Table 1 The building events of Gong Garden

2 景觀及功能流變

圖3 民國19年公花園平面圖——《無錫公花園百年慶典專刊》

圖4 2003年公花園平面圖——《無錫公花園百年慶典專刊》

圖5 2016年公花園平面圖——作者自繪

解放前城中公園原有面積3.4hm2,解放后歷年被周圍侵蝕,減為2.8hm2[3]。對于此種情況,政府也采取了相應措施。1997年,市政府環境保護工程中城中公園東區改擴建規劃立項設計。百年的歷史使得如今的公花園具有了多樣性和復雜性,整體大致可分東部傳統文化、南部民俗文化、北部現代都市文化、中西部生態文化四個區域,下面根據這四部分的發展歷史分別作其景觀及功能流變分析。

2.1 傳統文化區

以同庚廳為中心,以連廊將池上草堂、蘭簃連接成一組建筑群。在廳南面圍合形成一個小型廣場,面朝白水蕩。廣場可供游人品茶、寒暄。廳北與三曲橋間形成了水面,水北岸坐一座水榭,以曲廊同西社相連,形成一個幽靜的場所。廳東側為公園入口,月洞門的構造充分展示了傳統園林靈、雅相結合的特點。入口處建筑與蘭簃之間巧妙的形成了一個不大的庭院空間,白水蕩之水通過水上連廊引入院中,連廊并與同庚廳南部小廣場相連接。廣場上較好的保留原有古喬木楓香。

在現存的民國十九年(1930)整理城中公園計劃總平面圖(圖3)中記錄同庚廳作為公共禮堂,東側建筑蘭簃作休息室,蘭簃后建筑作彈子間(打臺球),為天韻社所在。蘭簃東側為民房區域。從這時開始公園開始賣茶,一壺十文,收入用于公園內建設,積聚若干之后,全園沙路改鋪人字磚。“孫道始兼長市政籌備處時代,公園管理委員會以款項竭蹶,創議于茶座每壺加收銅元四玫,作為園內建筑經費,其后所得尤姓、丁姓、楊姓、秦姓,各地以及鋪路修理諸費,全行取給予此”。華藝三《公園之過去與將來》“加收茶捐”一章中也如是說道。直至今日,無錫市民仍然喜愛在白水蕩一側傾望湖水,細抿茶香,舒爽身心。民國平面圖中另有白水蕩被稱為“大荷池”,池中有荷軒以五折曲橋連接池西高崗,而現荷軒不復存在。

明天順年間,盛冰壑建方塘書院(今后樂園,包括池上草堂、清風茶墅、西社)。同庚廳曲沼西岸原為盛冰壑教子讀書處。民國時期清風茶墅作為圍棋室、象棋室。建國后,池上草堂一直辟為棋室。后樂園如今用以接待貴賓,平日不對外開放。從現園區東門入園,由同庚廳北側小空間再進去廣場,欲揚先抑的設計手法,使得游人產生豁然開朗的感覺。

在2003年無錫市城中公園總平面圖(圖4)中同庚廳東北側還設立了一個太極健身場,現不復存在(圖5)。

2.2 民俗文化區

該區具有明顯的中軸線。南起玉皇殿、福壽廣場、秦起像至多壽樓。民國時期玉皇殿還是博物館,廣場上還是華表,多壽樓成為閱覽室。可惜的是,作為曾經無錫早期道教宮觀的玉皇殿現已成為咖啡館,古建的魅力不復存在。廣場現以金山石和青石鋪砌而成,上立百姓戲臺,是公園主要集會、活動、休憩場所。廣場南端有一小型河道,水引自白水蕩,將公園和南部商業區自然分隔。廣場東有一土崗—龍崗。值得慶幸的是,崗上蓼我亭(圖6)以及白塔(圖2、圖7)、古樹都保留較好。

圖6 龍崗蓼我亭——作者自攝

圖7 白塔——作者自攝

高崗上盡是白梅,尚武堂(今玉皇殿)后紫荊,多壽樓旁碧梧,廣場西有一片櫻花,天繪亭四周,盡是應時花卉,尤多芍藥,北有碧桃、盤槐、丁香千株;藤棚攀葡萄名種。天繪亭東,多種玉蘭,其南有西府海棠四株,較為名貴;又南為大白藤、桂、丹楓、紫薇,都是成群布列。千孫樹下杉槐聳立,公園一派森郁氣象。

2.3 現代都市文化區

該區是園中特殊的組成部分。民國時期這部分區域大部分民房,與清風茶墅相接臨有小商店、動物場。而現為商業用地。

2.4 生態文化區

該區主要包括歸云塢、藝術廣場、水景廣場以及園中植被部分。歸云塢位于公園西區南側,原屬崇安寺,后設鶴軒茶室。旁有土坡隆起,上建方亭。柱、頂都飾以老松枝干,別具古拙。埠北成塢,名“歸云塢”,四周林木蔥蘢。1997年將鶴軒茶室改建成屋頂花園,西周仿制巨石疊成的假山石屋。屋東側保留古榆樹。中央為三折曲廊,屋頂周圍設花壇,植慈竹、雪松、棕櫚、楓、珊瑚、桂、梅、四季海棠,以與歸云塢連成一氣。孫伯亮《公園小史》中曾記載:“塢之下,舊有石砌小池。崇安寺為晉王羲之故宅,池乃洗墨之所。因吳稚暉等附和建筑師之意,竟被填塞。后來出現的王羲之洗硯池,已非舊池矣”。民國平面圖中歸云塢南側玉皇殿西側有兩間暖房(養花玻璃房),暖房西側有三排花田,花田西側為美術館、小商店。現歸云塢西側均屬于商業用地。由于周邊商業的蠶食,公園的總面積在百年歷史中一直被侵蝕。

藝術廣場為圓形廣場,建百米花架廊,攀紫藤、葡萄。東有松樹皮造型的書包電話亭,南有曲廊,設閱報廊。民國平面圖中廣場分四塊區域,南北各為兒童運動場和籃球場,其余為草地。水景廣場位于九老閣南,由大型石壁、飛瀑、水車、蘑菇亭構成水景廣場一景,石壁高6.7米,寬21米,由90立方80塊金山石塊壘砌而成。人造瀑布從壁頂石隙直瀉而下,石壁中刻有“有錫兵,天下爭;無錫寧,天下清”十二個大字。右方鐫明代海瑞所書的大“壽”字,書法雄渾奇特。此石壁構思出人民祈求太平、延年益壽的良好愿望。九老閣與水景廣場之間,立有巨型湖石,形酷似麒麟,因名“麒麟峰”。湖石高210cm,金山石基座高88cm,源于安徽靈璧。

由中山路入口,旁有花壇,一塊質樸金山石上,大書“公花園”三字,背書“城市山林”四字。一條甬道通九老閣。建園初,原有一只茅亭,地處西北僻處,杉林夾道,歲寒不凋,有“杉亭詠雪”之景。閣方形,二層重檐,琉璃頂,四面開窗,下設回廊靠座。民國平面圖中公園西北處有后門,如今公園的西入口不再明顯表現,與城市廣場較好融合,成為開放式入口。

3 造園思想變遷

中國近代是一個特殊而又偉大的歷史時期,這個時期的園林往往受到來自各個方面的影響與沖擊。中國近代公園是中國園林史上非常重要但很短暫的階段,它不同于當時帝國主義列強在中華大地營建的殖民地公園,也區別于傳統私家、皇家、寺廟園林。這是一個園林的私有屬性慢慢開放過渡成社會公眾性的階段。

經濟層面,傳統經濟結構逐步瓦解,傳統農業社會向近代工業化社會逐步轉型。1911年辛亥革命爆發推翻了封建皇朝,民眾享用到了過去只能私有的私家園林和皇家園林。“與民同樂”的思想逐漸漫延開來。無錫作為民族工商業發祥地,在此期間出現了大量的私家花園向社會公眾開放的情況:如榮德生建梅園(1912年)、王心如建太湖別墅(1927年)、王禹卿建蠡園(1927年)等。這些現象促進了公花園私有向公有的轉變。

文化傳播方面,1900年前后無錫開始有第一批留洋學生開始走出國門,至1911年無錫出國留學人數達到122人。民族工商業家以及進步人士將西方進步的城市社會近代化的模式引進到了東方,導致了城市社會文化領域的變革。據記載,錫金公園曾特聘日本園藝家松田設計,從日本引進櫻花、洋楓、鐵蕉,櫻花都植于公園西北一隅,成為櫻花林。暮春華發,遠望如銀云出岫,奇艷莫匹。

從休閑生活來看,人民的閑暇時間較以前有所增加,娛樂方式開始豐富化,社交需求有所上升,社交場所的需求因此也在增加。公園專設品茶之地、圍棋室、象棋室、臺球室,以及清唱昆曲之地“天韻社”。

隨著城市化、工商業化發展而出現的由私有轉為公有的“公園”,亦是有識之士及商賈邑人追求時尚、捐資興辦的公益事業。百姓從深巷中走出,對公園充滿新奇感。近代公園的思想基礎是“天下為公”的資產階級民主思想。其本質特點在于公眾性、平民化。無錫公花園秉承這樣的民主思想從清末、民國到建國后至今,歷經三個朝代均始終堅持免費開放。

4 討論與思考

公園是經濟發展到一定程度的產物,是現代文明的標志,伴隨著城市化的進程而發展起來的。1858年紐約中央公園誕生;1868年由外國人建造的上海黃浦公園問世;但真正由中國人自己建造的城市公園—錫金公花園,是我國城市公園的開始,是園林歷史上濃墨重彩的一筆。

今天,當人們徜徉在公花園欣賞美好景致的同時,勿忘我們有權利更有義務保護好這座中國最早的近代公園。堅決保護公園不受侵犯、為嚴格保護歷史文脈、優化城市山林景觀、提高城市綠色生態功能而奮斗。公園的范圍因周邊商業擴展幾經縮小,我們不經思考,保護公園、保護古建、古樹名木勢必是我們園林人為之奮斗的終身目標!如何協調發展與保護的統一,是我們必將深思的!

[1]陳從周.說園[M].上海:同濟大學出版社,2007.

[2]沙無垢.梁溪屐痕——無錫近代風土游覽著作輯錄[M].北京:方志出版社,2006.

[3]李正.彰顯故園展風采[J].無錫史志,2005,61:32-34.