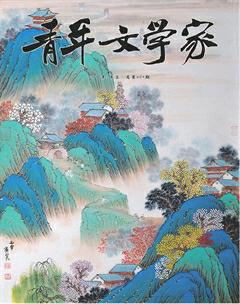

瓷事

彭文斌

一

瓷也有靈魂,我向來如是認為。

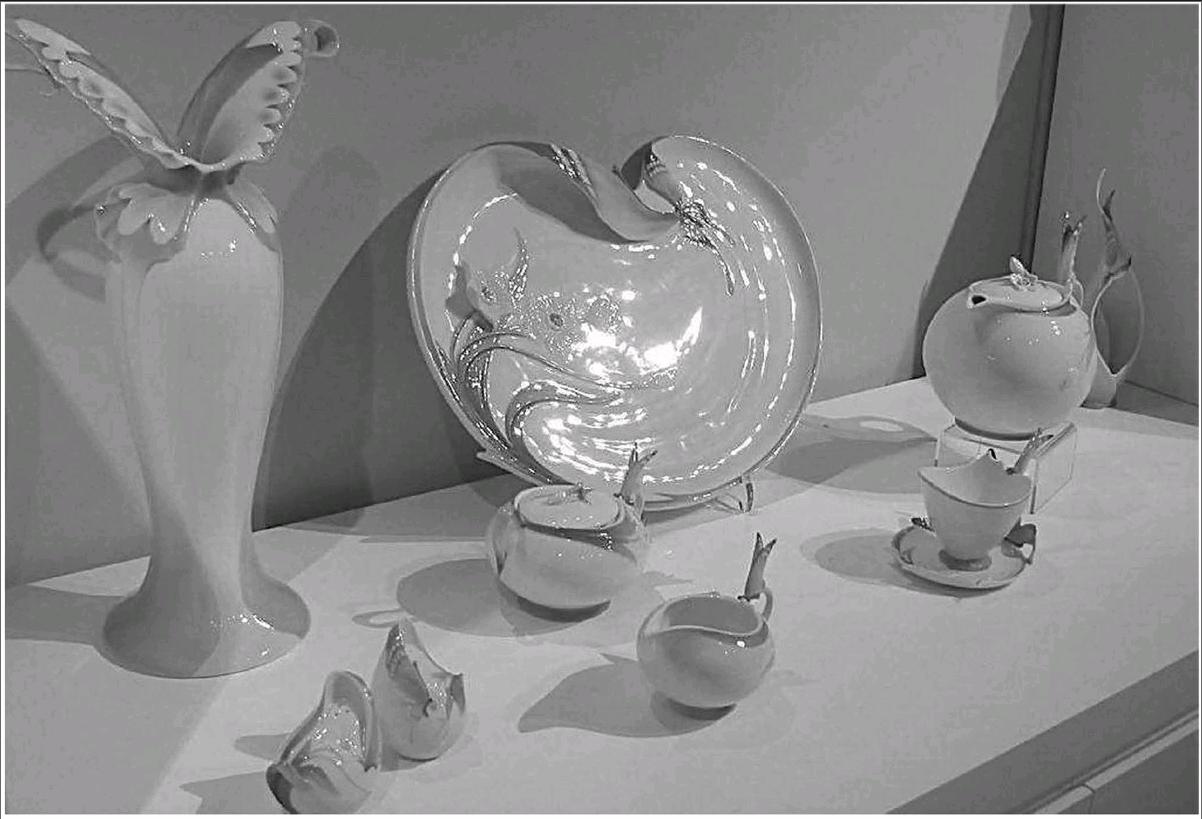

最少,在景德鎮的誠德軒,面對那些琳瑯滿目的器物,我傾聽到了其蘭卉般的呼吸。瓷,構建了一個玲瓏的別樣世界。

據說,誠德軒的創始人乃東坡先生的后裔。這讓我親切起來,感覺到一種來自宋朝的氣場。看不盡的陶瓷藝術品,忽然間充滿故事情節,有民間傳奇,有詩詞文賦,有陰晴悲歡。在“芳菲玉錦”這套蓋碗中,便埋伏著東坡的梅情節。他說:“春來幽谷水潺潺,灼爍梅花草棘間。”眼前,梅花以瓷土為舞臺,旋轉出一段冰清玉潔的歷史。

青花、粉彩、琺瑯彩在茶具上流動著心事,仿佛仙子動了凡塵心。扒花、堆雕、單色釉在罐和香爐上記錄著工匠的身影與智慧,作品即是人的真實敘說。一器一故事,一杯一乾坤。

我喜歡這種寧靜的解讀。有言說:“一坯之力,過手七十二,方克成器。”陳列于此的陶瓷作品,無不是繁復工序的結晶,那些魅力,源自制作者的體溫、巧手和對生活的認知。山水、林木、花鳥、蟲魚、人物走上瓷的地界,詮釋日子的立體性與多面性。我也看到了黃公望筆下的《富春山居圖》,那云山煙樹、沙汀村舍站上茶盞,娓娓道來,是一位紅塵者的未竟故事。

走過去,恰如探望老友,在瓷的牽引下,說一陣子貼心話。

陳列室的后面,便是生產車間。

利坯師傅輕扣坯體,像呵護著初生的嬰兒,空中飛揚著優美的弧線。一個個圓形器具排成陣列,用另一種形式詮釋著高嶺土。

補水的女子小心翼翼地托著茶壺的雛形,以筆蘸取清水,輕盈地刷抹,像做一件日常家務。

施釉、裝飾的師傅屏息斂氣,以筆書寫匠人之心,那一勾一劃、一點一描,如同瓷鮮活的語言。

如此密度的生產車間里無處不井然有序。每一個人在瓷的身體上發生和發現故事。一支筆可以畫出煙雨江南,一支筆可以捕捉鳥語花香,一支筆可以讓一樹紅梅盛開千年的柔情。千年瓷都,每天都在演繹類似的景致。

透過誠德軒,我看到驛道上的馬車和昌江中的船只,它們將瓷器當作情誼的種子,撒播到五湖四海,它們將瓷器當作文化的花雨,一直旖旎著洋洋灑灑的陶瓷史。

故事可以簡潔、干凈,像一樹梅,在歷史的墻頭凝望。于是,景德鎮,具備了講好故事的要素和前提。瓷里,靜中有風雨,茶盞濃縮了一卷春秋。

正當午時,滿天陽光奔瀉,照暖初夏。

二

關于瓷的更多故事,在古窯民俗博覽區。

蓊蔥郁勃的樹木在景德鎮的心臟競秀。休閑的人們怡然自得,陶然忘歸。不曾料想,瓷的古老歌唱,在這兒經久不息。

那個窯神童賓青銅像,高高站在前方,高擎火把,照亮了昏濁的天空,昌江兩岸因此幸福無邊。清代的督陶官唐英極其推崇之,寫下《龍缸記》與《火神童公傳》,文字間跳動著圣潔的火焰。為制大器件,救工友于水深火熱,年輕的童賓“遽躍入火”,用生命換來陶瓷作品的燒制成功。

民間總是浮動著絲絲縷縷英雄情結。童賓不死,永生于烈火中。

是童賓用生命鑰匙打開了古窯的精彩之門,我想。

那座風火仙師廟,緊挨著博雅苑,只是很多人走馬觀花,并沒有耐心去品讀歷史的某個切面。一位明代萬歷年間的燒窯把樁師傅,為了燒造御品大龍缸,慨然赴死。他走上了供臺,接受匠人們世代的祭祀。

這樣的情節,多少同莫邪干將鑄劍有些神似。向死神張開翅膀,成就不朽之作品。生命因此高貴。我能感覺到一顆不死的心在窯火里的跳動,涅槃如鳳凰。也有疼痛。故事往往以悲劇取勝,像莎翁筆下的人物。景德鎮,因為有童賓這樣為瓷獻身的匠人、師傅、漂泊者,更有了深度和厚度。

傳統手工瓷作坊里,一些上了年歲的匠人正在再現從取土、洗料、練泥、做坯、印坯、鏇坯到畫坯、施釉、修模等工序流水作業的場景。他們置身簡陋的條件下,用陶泥說話,講述延續了千年的平凡與傳奇。

手中的功夫,化為圓形器物的玲瓏心;匠人的玲瓏心,化為陶瓷醉人的容顏。這兒,瓷才具有話語權,毫的戰場不僅僅局囿于竹簡、紙張,心念一動,便是梅鶴松竹,便是虎嘯朗月,便是野隱聽瀑。一畫一故事,一瓷一心境。

我夾隨于人流,如同遠道而來的學藝者,渴望偷得一線秘笈。厚重的瓷歷史沉淀于每一寸土地。其實,我只是一個徒生羨慕的過客,瓷屬于那些愿以生命相許者,比如童賓。

也有一個叫唐英的愛瓷人。從清雍正六年(1728年)上任駐景德鎮御廠協理官開始,這位來自奉天漢軍白旗的男人再也離不開瓷的體溫。在長達二十余年的光陰里,唐英的身影遍及景德鎮的每個角落,他孜孜不倦地研究制瓷工藝,幾近癡狂,在仿古、創新上取得極大成功,其著作《陶成紀事》《陶冶圖說》《陶人心語》等影響深遠。在古窯民俗博物館的幽僻處,建有一座唐英紀念館,只可惜的是,里面擺放的乃清一色旅游紀念品。

古井寂然,陶冶坊沉默。百年后,一切花、事、情和人,皆凋零為泥,而瓷,愈發彰顯光輝。

婆娑竹影下,聽國家文博研究員、景德鎮古窯文化研究院院長周榮林飽含真情地講解陶瓷文化。先生說,自己的名字中有草木,跟古窯有不解之緣。他如數家珍,一一評點宋元明清古窯的特點、制陶的工藝,仿佛正在坯體上畫著潑墨山水。清風拂面,

有一抹文化的余香。愛瓷,須情深,故事才有味。

三

窯火似乎依舊在歷史的天空下旺旺地燃燒,散發出土地和木柴的芳香。

那座清代鎮窯橫亙于空曠處,像某棟能夠喚起鄉愁的老宅子。屋內幽暗,幾位匠人慢慢干著細活,并不在意我們的唐突和打攪。鴨蛋形的鎮窯安坐于前方,近窯門處寬而高,鄰煙囪處漸漸狹小,內腔龐大,仿佛地下迷宮。我徘徊于窯門邊,無端猜想,當年唐英或許便在這兒坐鎮,觀察一件瓷器由坯體華麗轉身的過程。那是一種焦灼的期望和詩意。鎮窯也使我馳想起神秘的藏兵洞。時間,席卷走了太多的平凡與奇跡。

瓷,在景德鎮成為一件日常物事,也成為一種特殊的方言,如遍地的野花,簡單,卻美得爛漫無邊。

涼亭一側,元代的“饅頭窯”守望著陽光和樹影,仿佛古村的祠堂。我是一個歸鄉的游子。喧嘩之后,多的是寂寥。那些透過天眼、麻眼觀察火情、調節焰氣的窯工去了遠方,只留牙臺空悠悠。民諺說:“三分成形,七分燒成。”曾經風行一時的饅頭窯寄寓了一座城市太多的感情。它賜予了景德鎮騎士一般的勛章,也主宰著一城的憂樂,成敗與否,事關督陶者的沉浮、窯工匠人的身家性命。

比較而言,來自宋代的龍窯更有王者的氣勢和威嚴,它依山而建,如長龍靜臥。趙宋王朝記載著文人的幸福時光,自然,瓷是一樁少不得的雅趣。蘇軾有《煎茶詩》道:“活水還將活火烹,自臨釣合吸深情。大飄貯月歸春甕,小勺分江入夜瓶。”楊萬里則在《以六一泉煮雙井茶》中吟道:“鷹爪新茶蟹眼湯,松風鳴雪兔毫霜。細參六一泉中味,故有涪翁句子香。”瓷愈加顯得風雅起來,如溫軟的宋詞。

“葫蘆窯”,乃集宋代龍窯和元代饅頭窯的大成者。在這兒,可以見到《天工開物》里記載的情形。我從高處俯瞰古窯,清涼一片,再無火焰和煙霧,明朝的松聲云影依然,只是欣賞者非故人。繆宗周的那首《詠景德鎮兀然亭》猶在耳際:“陶舍重重倚岸開,舟帆日日蔽江來。工人莫獻天機巧,此器能輸郡國材。”盛景今非昔比,關于瓷的生命力,卻一次又一次穿透我的身體。

最后匆匆趕著看了明清御窯“六式窯”,即青窯、龍缸窯、風火窯、色窯、燧熿窯與匣窯。它們一字并列,像窯的商鋪和集市,等待人們絡繹不絕而來。它們是暮年里的英雄。

我知道,多少故事就此別過。如昌江上的帆影。

簫聲涉水來到身邊,攜裊裊茶香,欲留我于古窯,細細品味瓷的千年心事。奈何我本紅塵人,歸去還為五斗米。走過,便是心滿意足。

瓷,不必睬我。