建筑施工現場揚塵抑制劑的研究與應用

陳稚瓛, 熊 峰, 夏 葵, 夏 艷

(1.四川大學建筑與環境學院,四川成都 610065; 2.成都市第三建筑工程公司,四川成都 610016)

?

建筑施工現場揚塵抑制劑的研究與應用

陳稚瓛1, 熊 峰1, 夏 葵2, 夏 艷2

(1.四川大學建筑與環境學院,四川成都 610065; 2.成都市第三建筑工程公司,四川成都 610016)

課題組在實驗室研究階段獲得了一種新型可降解、環境友好型抑塵劑,噴灑在裸露土壤表面后,將與砂土粘結形成具有一定強度的抑塵膜,具有明顯的抑塵作用。文章針對建筑施工工地揚塵無組織排放的特征,并結合施工現場的復雜條件和易操作性需求,制定了抑塵劑在現場的直接噴灑和結合密目網噴灑的兩種實驗方案,通過監測環境大氣懸浮顆粒物(TSP)分析數據,評估其抑塵效果且進行經濟性研究。試驗結果表明,直接噴灑抑塵劑區域TSP濃度降低了24 %,結合密目網噴灑區域TSP濃度降低了20 %,抑塵劑對施工現場的揚塵控制效果顯著,且其經濟性與高效性突出,具有較好的應用前景。

施工現場; 揚塵控制; 抑塵劑; 密目網

1 施工現場揚塵控制方式

揚塵(Fugitive Dust)又被稱為無組織塵,即在生產過程中,通過非密閉的通風口排向大氣的顆粒物以及道路、露天作業場所或廢棄物堆放場所等在風力、人為活動或二者共同作用下排向大氣的顆粒物[1-2]。揚塵中的細顆粒可以在空間停留較長時間,阻礙了植物生長,而其中的較小顆粒進入人的呼吸系統后將嚴重危害人體健康。根據空氣質量檢測報告,顆粒物已經成為城市首要污染物,其排放濃度長時間居高不下[1]。以成都市為例,環境部門監測報告[2]指出城市綜合功能區天府廣場全年的監測環境大氣懸浮顆粒物(TSP)超標率為60 %。同時,我國正處于城市建設高峰期,建筑施工所產生的揚塵污染嚴重影響居民生活環境質量,有效控制施工揚塵污染是提高空氣質量的重要環節[3-4]。因此,如何抑制揚塵,特別是建筑施工現場揚塵已成為當下的重要研究課題。

揚塵控制措施分為兩種形式:一是防止措施,即改變生產活動模式,從前端控制揚塵的產生;二是減緩措施,即采取工程手段減少揚塵排放強度。國內常見的抑塵方法是較為傳統的灑水抑塵[5],此方法對水量需求大,有效性持續時間短[6-7]。反復灑水會將加劇裸露地表的自然風化速率[8],從而更容易產生呼吸性粉塵。國外部分工地利用新型抑塵劑噴灑在裸露地表來控制施工揚塵,取得了較好效果。據美國西部理事協會統計資料顯示,將抑塵技術應用于建設工程中的未鋪砌區域,抑塵效率可高達84 %[9]。

基于以上所述,課題組通過實驗室研究手段研發了有機可降解型抑塵劑[8],可在裸露地表形成連續且具有一定強度的抑塵膜,將分散的塵粒封鎖在表面膜之下,同時具有一定的吸附性,達到有效的防塵作用。前期的實驗室試驗表明[8]:抑塵劑具有良好的快速成膜性和黏結性,可有效固結土表層的細顆粒,產生的致密抑塵膜吸濕保水性較強。然而,實驗室研究無法完全體現工程實際狀況,因此本文以一個實際施工工地為研究對象,進行了此類抑塵劑的現場原位試驗,為該抑塵劑在工程中的推廣使用提供依據。

2 直接噴灑試驗

2.1 試驗現場與試驗方法

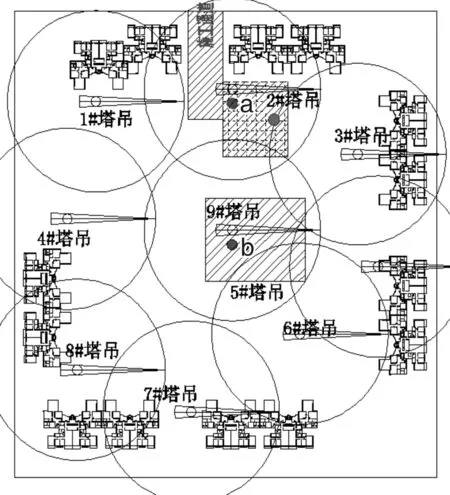

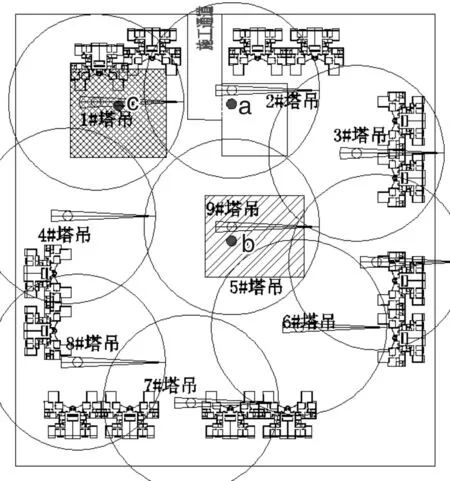

試驗現場為成都某項目工地,四周較為空曠,除自身施工產生揚塵外,受道路揚塵或其他類型城市揚塵干擾較少,本試驗在項目主體施工階段進行(圖1)。噴灑抑塵劑的試驗區位于工地西側主馬道附近,包含人流量小的裸露區域和交通較為頻繁的施工運輸馬道,以研究抑塵劑在人為擾動情況下不同區域的抑塵效果,總面積約400 m2,如圖2中a點附近陰影面積區域所示,a點為監測點,監測面積覆蓋整個馬道和馬道旁裸露地表。未噴灑抑塵劑的對照區為地表情況相似的同等面積區域,如圖2中b點附近陰影面積區域所示,b點為對照區域監測點,監測面積覆蓋施工開挖后裸露過車的施工通道。試驗區與對照區的最短直線距離為50 m,排除兩區域之間的相互影響。

圖1 建筑施工工地現場揚塵狀況示意

圖2 直接噴灑試驗噴灑區域示意

將現場配置的抑塵劑噴灑在試驗區,對照區則不做處理,由于試驗研究階段噴灑面積較小,機械使用成本較高,此次試驗選擇人工噴灑抑塵劑。北京環科院實測研究發現,污染源附近降塵與TSP濃度有很好的正相關性[4],因此試驗選用TSP濃度作為環境空氣顆粒物濃度檢測指標。在試驗區和對照區分別設置一個TSP濃度監測點(a、b點),放置監測儀器,試驗開始之前,使試驗區與對照區的TSP濃度相同,保證試驗區和對照組區揚塵情況具有可比性。噴灑步驟結束后使a、b兩點處的監測儀器同時連續工作,通過持續監測試驗區和對照區的TSP濃度,結合觀察抑塵劑表觀破壞現象,評估抑塵劑在施工現場的抑塵效果。

2.2 試驗儀器

采用2臺“嶗應2031型”智能大流量TSP(PM10)采樣器監測環境大氣中的總懸浮微粒(TSP),試驗儀器如圖3所示。采樣原理為通過具有一定空氣動力學切割特性的采樣器,以恒速抽取定量體積的空氣,空氣中粒徑小于100 μm的懸浮顆粒物將被截留在恒重玻璃纖維濾膜上,根據稱取濾膜重量之差及采樣體積,獲得顆粒物濃度。試驗中將兩臺采樣器分別置于試驗區采樣點和對照區采樣點,平穩放置采樣器后固定底座,將稱重編號后的濾膜分別放入兩個采樣器,同時開始24 h不間斷采樣。對濾膜編號后每天進行更換稱重,記錄數據并分析。

圖3 試驗儀器

2.3 試驗過程及現象分析

由于成都地區地下水富含鐵離子,極易與抑塵劑發生反應,凝結成塊,本試驗中采用自來水稀釋溶液。將自來水與一定量的抑塵劑混合,利用改造后的混凝土攪拌機進行抑塵劑溶液的配制,按45 r/min的轉速攪拌,使溶液變為均質粘性懸浮液(圖4)。完成試驗區總面積的噴灑用時2 d,試驗過程如圖5所示,注意邊角的查漏和補噴,從而保證試驗區被抑塵劑完全覆蓋。

圖4 試驗用混凝土攪拌機

圖5 試驗噴灑過程

根據試驗現象的變化情況,將噴灑結束后1~5 d、5~10 d、10~25 d分別定義為抑塵周期的初期、中期、后期,其試驗現象如下:

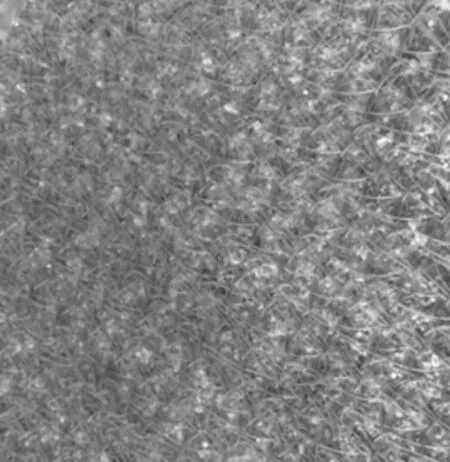

(1)初期,抑塵劑溶液滲入裸露地表土壤中,與之膠結形成厚度為10 mm左右的抑塵膜,其具有致密連續、均勻無裂隙、固結其下土體的特點,揚塵控制效果明顯。試驗區形成的抑塵膜在過往車輛的碾壓作用下產生裂痕,但由于其良好的吸濕性,行車后揚塵仍能得到良好的控制。而在風載作用下,試驗區表面無明顯起塵現象,如圖6(a)所示。

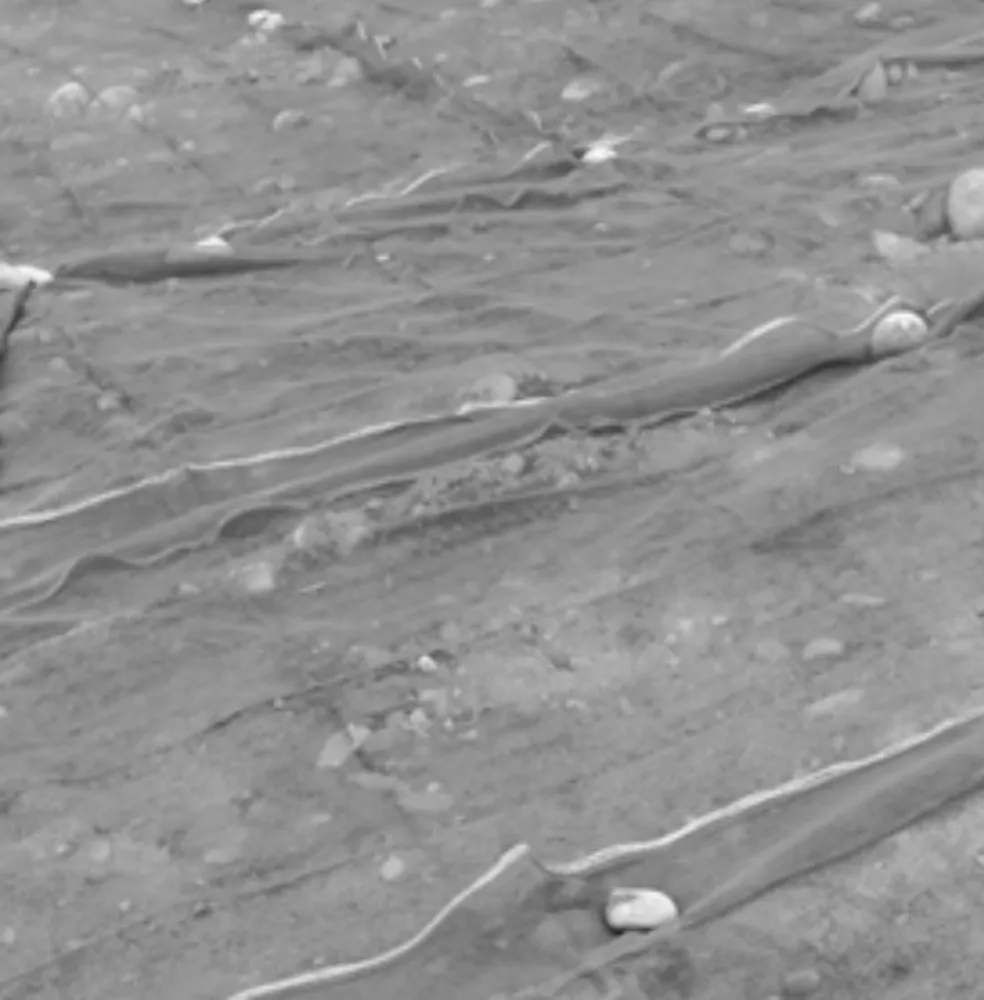

(2)中期,由于人為活動的影響,抑塵膜有輕微的損壞,試驗區邊緣膜出現裂痕,車輛經過密集及工人活動頻繁的區域抑塵膜邊緣變薄,其下覆蓋的土體開始產生裂隙,試驗區邊緣的抑塵膜風干翹起,但仍有較好的抑塵效果,如圖6(b)所示。

(3)后期,運輸工具的碾壓和建筑工人的踩踏等因素導致抑塵膜破壞,在土表面碎成小塊,其下土壤大片暴露,行車過后揚灰起塵,抑塵效果急劇下降,如圖6(c)所示,此時需要進行重新噴灑抑塵劑。

(a)初期表觀樣例

(b)中期表觀樣例

(c)后期表觀樣例

從氣象影響因素分析,此次現場試驗期間經歷降雨10次,當降水后溫度急劇升高時,對照區地表蒸發加劇,土體水分流失,土顆粒變碎,反塵效果明顯。試驗初期,降水后試驗區的抑塵膜仍然能夠與土壤較好地固結,與地表土體混合凝結保持片狀,起到良好的雨后抑塵作用。試驗中、后期經反復的雨水沖刷,抑塵膜遭到水力侵蝕破壞,在水和空氣的作用下發生一定程度的自身降解,抑塵膜薄弱處逐漸產生裂縫,抑塵效果降低。

2.4 數據測定及結果分析

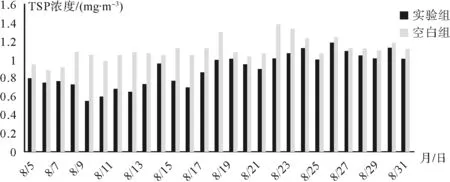

按照以上試驗步驟,收集同一時段內試驗區與對照區的環境大氣總懸浮顆粒量的數據,如圖7所示。在抑塵監測周期內,噴灑抑塵劑的試驗區TSP濃度相較于對照區均有明顯降低,整個周期抑塵效率(即TSP濃度差值除以當天空白組的TSP濃度)的平均值為24 %,抑塵效果顯著。對照區與試驗區的TSP濃度差最大值達到0.50 mg/m3(圖7中8/9柱)。在試驗期間,8月14日、17日、19日、20日、24日~29日所對應時間均有不同程度的降水,而濾膜是玻璃纖維材質,降水期間易吸濕受潮,稱重時濾膜水分含量大,導致對照組與試驗組TSP濃度數據都偏大,結果差異不明顯,影響測試精度。若排除降雨因素的干擾,計算非降水天的抑塵效率,可達到到32 %。

通過計算抑塵效率,抑塵周期初期的平均抑塵效率達到25 %,中期的平均抑塵效率為21 %,后期的平均抑塵效率為14 %,可見新型抑塵劑在抑塵周期的前期和中期對于施工工地的揚塵控制表現出明顯的有效性。同時,觀察抑塵膜的表觀現象可知,在抑塵周期初期、中期抑塵膜對土體的固結性、完整度、抑塵性能等表觀抑塵效果好于后期。因此,此新型抑塵劑在施工工地裸露表面應用時的有效抑塵時間建議為10 d,若超過有效抑塵時間,應再次噴灑。

圖7 新型抑塵劑直接噴灑試驗揚塵監測示意

3 密目網抑塵劑試驗

由直接噴灑試驗的土壤表觀現象可知,抑塵劑失效的一個重要因素是人為活動的干擾,如踩踏,過車等,這將導致反應生成的土體表層抑塵膜破裂、分塊,最后暴露出膠結層下部的土壤而失去抑塵作用。而密目網作為我國建筑工地常見材料,可作為抑塵措施將其覆蓋于裸露地面。但由于其反復使用率高,自身攜帶的粉塵量大,覆蓋期間難以與地表土壤良好的固定,將加劇粉塵的產生[8],可見現階段采取的單純覆蓋方法存有很大的局限性。為了提高此類新型抑塵劑在建筑施工工地的抑塵效率,本文提出利用密目網與抑塵劑結合的方式增強其耐久性,并提高抑塵效率。首先將密目網覆蓋于裸露土地的表面后噴灑上抑塵劑,使土體表面形成的抑塵膜與密目網能夠粘結成一體,其空隙間距小,易于附著反應生成物,成為膜結構形成的良好骨架,將有效提升抑塵膜的耐久性。同時,密目網作為聚乙烯纖維材料織物,具有良好的張力,可以防止車輪等碾壓破壞此生物膜,實現有效的加固,經濟性良好。

3.1 密目網抑塵劑試驗方案

密目網抑塵劑試驗區覆蓋了馬道左側開挖平整場地后裸露地表的部分,如圖8中c點附近陰影區域所示,面積約400 m2,c點為監測點。仍以原對照區做空白樣本,b點為監測點。試驗中預先鋪設密目網,用石塊與地面固定,之后噴灑抑塵劑使之與密目網粘結形成均勻的抑塵膜。為使對照區揚塵情況具有可比性,試驗開始之前,試驗區與對照區的TSP濃度需基本相同。噴灑結束后令b、c兩處的監測儀器同時連續工作,記錄其TSP濃度。

圖8 密目網抑塵劑試驗噴灑區域示意

3.2 密目網抑塵劑試驗現象分析

根據試驗現象的變化情況,將噴灑結束后1~5 d、5~15 d、15~25 d分別定義為密目網抑塵周期的初期、中期、后期。初期階段,抑塵劑在裸露土壤表面結成厚度約為7~10 mm的抑塵膜,由密目網拉結,表面致密無裂隙。試驗區揚塵控制效果明顯,風力作用下表面無起塵現象,且有密目網拉結,抑塵膜表面無裂隙,如圖9(a)所示。中期階段,表面密目網塊之間的連接交界處在風力和機械擾動的共同作用下卷曲翹起,但其下與土體表面粘結的抑塵膜沒有受到擾動和損壞,保持了良好的抑塵效果,如圖9(b)所示。后期階段,中部密目網鼓起卷翹,與土壤表面分離,用于固定的石塊在機械、風力作用下分散移位,失去固定效果。密目網覆蓋下的抑塵膜表面有小部分區域由于施工運輸車輛的碾壓碎成較小顆粒,大部分區域仍保持較為完整的固結,有一定防塵作用,如圖9(c)所示。

(a)添加密目網初期樣例

(b)添加密目網中期樣例

(c)添加密目網后期樣例

3.3 密目網抑塵劑試驗結果分析

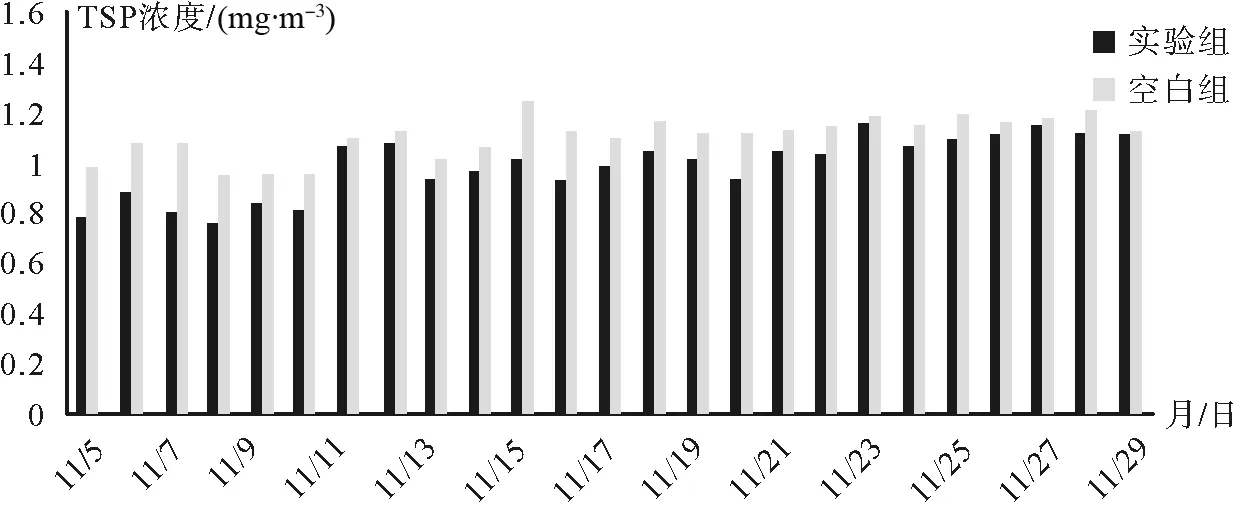

收集同一時段內試驗區與對照區的環境大氣總懸浮顆粒量的數據,如圖10所示。在密目網抑塵劑試驗監測周期內,試驗區的TSP濃度相較于對照區均有明顯降低,平均抑塵效率(即TSP濃度差值除以當天空白組的TSP濃度)為20 %,對照區與試驗區TSP濃度差的最大值為0.43 mg/m3,抑塵效果明顯。試驗周期內,11月14日、18~19日、23~24日、27日均有較大的降水,將會影響測塵精度,若排除降水天的干擾,非降水天的抑塵效率為26 %。

由圖10可知,密目網抑塵劑噴灑試驗初期的平均抑塵效率達到23 %,中期為19 %,后期為12 %,可見前期、中期抑塵膜對土體的固結性、完整度、抑塵性能等表觀抑塵效果好于后期,同時在前期、中期,密目網抑塵劑區域的揚塵量相較于對照區有明顯的下降,因此,建議此密目網抑塵劑在施工工地裸露表面應用時的有效抑塵時間為15d,若超過有效抑塵時間后,需要重新固定密目網,再次噴灑抑塵劑。

圖10 密目網抑塵劑試驗揚塵監測示意

3.4 兩組試驗抑塵效果對比分析

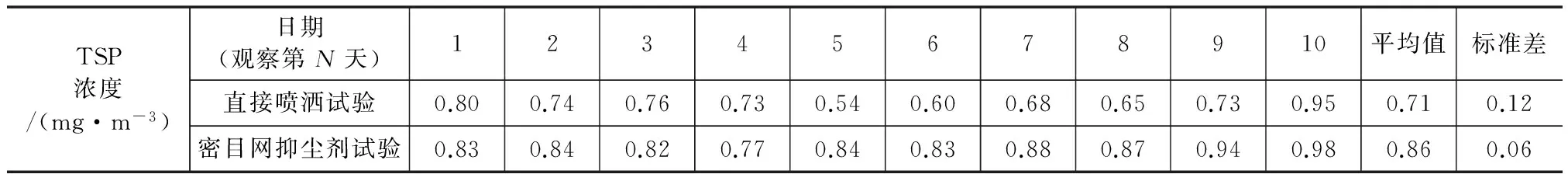

對比直接噴灑試驗和密目網抑塵劑試驗的TSP濃度監測數據(表1)可知,冬季密目網抑塵劑試驗相較夏季直接噴灑試驗的TSP濃度結果偏大,其平均值為0.86∶0.71。由于冬季降水較為豐富,空氣濕度大,使濾膜吸水,造成測量精度不準確,同時,冬季施工進度趨于緩慢,也一定程度上限制了建筑工地的揚塵情況。因此密目網抑塵劑試驗與直接噴灑試驗的TSP濃度結果差異不明顯。但密目網加固了裸露場地的表面,使用密目網后可以較好的保持網下抑塵膜的完整性。由TSP 濃度對比分析得到,使用密目網抑塵劑后TSP濃度標準差為0.06,是直接噴灑試驗TSP濃度標準差的50 %,即其TSP濃度的離散程度遠小于直接噴灑試驗,所以使用密目網抑塵劑控塵效果穩定性高于直接噴灑。同時,抑塵劑產生的膜失效后,密目網可作為骨架在其上進行二次補噴,對于裸露土體的抗擾動能力和抑塵劑的耐久性有顯著提升。為確保其經濟性,本文建議在施工過程中把密目網抑塵劑應用于閑置期較長(超過30 d)的空地。

表1 直接噴灑試驗與密目網抑塵劑試驗監測抑塵效果對照

4 經濟性分析

本文所使用的抑塵劑配置后溶液成本共計為525元/t,噴灑量約為3 kg/m2,每1 t溶液噴灑333 m2,則噴灑成本為1.58元/m2。根據直接噴灑試驗結果,取有效抑塵時間為10 d,可得每1 m2每天抑塵費用為0.16元。其經濟效益較高,有利于綠色文明施工,工程應用前景較好。

5 結論

本文主要進行了建筑工地現場抑塵劑直接噴灑試驗和密目網抑塵劑試驗兩項研究,對比未使用抑塵劑區域,監測大氣顆粒物(TSP)濃度,結果表明:

(1)本文使用的環境友好型抑塵劑在裸露地表形成可降解的抑塵膜,能有效抑制揚塵,使試驗區大氣顆粒物濃度的平均值較對照區降低24 %,結合試驗現象與數據分析,直接噴灑抑塵劑方案在施工現場的抑塵有效期為10 d。

(2)密目網抑塵劑試驗中,試驗區TSP濃度的平均值較對照區降低20 %,密目網加固了表面土壤,顯著提升了裸露土體的抗擾動能力和抑塵劑的耐久性。經試驗研究,建議在施工工地長期(超過30 d)裸露地表中使用密目網抑塵劑,抑塵效果將達到最佳。

(3)施工現場揚塵量受氣象因素影響較大,成都地區冬季降雨增多風速小,對施工揚塵的排放起到自然抑制作用,在試驗數據分析中,密目網抑塵劑試驗區TSP濃度降低幅度比直接噴灑試驗區小。

(4)抑塵劑應用于施工現場的成本為每1 m20.16元/d,兼具抑塵效率與經濟性,在施工工地揚塵控制中具有高的可推廣性,對于綠色施工的發展有重要意義。

[1] 王淑蘭. 成都市大氣可吸入顆粒物來源解析研究 [J]. 地理科學, 2006,26(6):717-721.

[2] 王淑蘭. 成都市大氣顆粒物污染特征及其來源分析 [J]. 地理科學, 2004,24(4):488-492.

[3] 馬強. 建筑工地抑塵劑的制備與研究 [D]. 太原理工大學, 2014:1-5.

[4] 田剛, 李鋼, 閆寶林, 等. 施工揚塵空間擴散規律研究 [J]. 環境科學, 2008,29(1):259-262.

[5] 黃研,費巍, 施艾文, 等. 施工現場定型化防塵裝置的探索與實踐 [J]. 建筑施工, 2014,36(10):1152-1153.

[6] 李偉, 朱紅, 劉鳳月. 鐵路煤運輸抑塵劑的制備、評價和應用 [J]. 鐵道學報, 2008,30(4):125-128.

[7] 杜翠鳳, 蔣仲安, 許彥, 等. 粘結性抑塵劑抑制露天煤場揚塵的工業試驗 [J]. 金屬礦山, 2005(3):55-57.

[8] 許玥, 熊峰. 建筑施工現場快速成膜抑塵劑的研制 [J]. 安全與環境工程, 2015,22(4):94-98.

[9] Western Governors’ Association (WGA). WRAP Fugitive Dust Handbook [R]. Prepared by Countess Environmental and Midwest Research Institute (the CE project team), 2004.

四川省建筑節能配套能力專項基金:施工現場快速成膜抑塵系列制劑(2016-sjzjn-01)

陳稚瓛(1992~),女,碩士研究生,研究方向為建筑施工現場揚塵排放控制。

熊峰(1963~),女,博士,教授,研究方向為工程結構及抗震。

X506

B

[定稿日期]2016-12-18