癲癎病人層間星形膠質細胞突起層的研究

高麗+李明華

摘 要: 層間星形膠質細胞是靈長類獨有的星形膠質細胞。關于層間星性膠質細胞的研究較少。我們對于層間星形膠質的認識剛剛起步。目前層間星形膠質細胞的形態(tài)和功能尚不清楚。本研究通過研究癲癎病人腦皮質層間星形膠質細胞的突起,以期揭示其在癲癎病人腦組織中的形態(tài)特點。

關鍵詞:層間星形膠質細胞 圖像分析 GFAP

中圖分類號:R742.1 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082(2017)03-0278-01

前言

開始研究人類的膠質細胞的時間可以追溯到1858年,當時Rudolf Virchow 第一次提出“Nervenkitt” 或者叫 neuroglia的概念[1]。大約10年之后Camillo Golgi 在神經(jīng)系統(tǒng)中看到了星形膠質細胞,并認為這些細胞組成了大腦的“glue”。1983年,Michael von Lenhossek命名了星形膠質細胞。Klliker和Andriczen根據(jù)灰質、白質中星形膠質細胞的形態(tài)不同,又將其分為原漿型星形膠質細胞和纖維型星形膠質細胞[2]。1987年Ramon y Cajal在研究人類和其他哺乳動物大腦時就已經(jīng)描繪了人類星形膠質細胞的復雜性[3]。Jorge A. Colombo和他的同事通過和其他動物對比提出了層間星形膠質細胞是靈長類特有的星形膠質細胞種類[4]。

本世紀初,為了更好的研究層間星形膠質細胞的功能,研究者開始關注層間星形膠質細胞在各種神經(jīng)、精神疾病中的狀態(tài),同時也將其與人類大腦的智能性、復雜性聯(lián)系在了一起。操作對象也由各種靈長類的大腦逐漸轉換為人的大腦。

本研究就是關于癲癎病人腦組織中層間星性膠質細胞突起的形態(tài)研究。

材料和方法

一、圖像及來源

本研究所涉及的所有手術切除組織均來自美國克利夫蘭醫(yī)學研究中心(The Cleveland Clinic)。研究對象為手術切除組織塊的GFAP、NeuN免疫組化切片或NIS組織染色切片圖像。圖像均由美國克利夫蘭醫(yī)學研究中心提供。

二、圖像處理

1.選擇2.5倍物鏡下所拍攝的圖像;

2.利用Image-Pro-Plus 6.0 軟件測量研究GFAP-IR胞體層+突起層及NIS染色前二層厚度;

3.利用Neuro-Image Compute軟件對20倍鏡下的GFAP染色圖像進行二維三維圖像處理。

三、統(tǒng)計學分析

統(tǒng)計學處理采用SPSS11.5軟件包。數(shù)據(jù)均以均屬±標準差()表示,兩組間數(shù)據(jù)比較采用配對樣本t檢驗,P<0.05 有統(tǒng)計學差異;P<0.01 有顯著性統(tǒng)計學差異。

結果

層間星形膠質細胞GFAP-IR突起層厚度研究結果

(一)腦溝處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度與經(jīng)典NIS分層的前二層厚度無明顯差異

利用IPP圖像分析軟件分別測量來自不同病人10個腦區(qū)相鄰切片的腦溝處GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度值與NIS染色前兩層總厚度值。選擇配對樣本t檢驗的統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。研究結果為癲癎病人大腦皮質腦溝處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度與經(jīng)典NIS分層的前二層總厚度無明顯差異。(圖1)

圖1. A,癲癎病人大腦皮質腦溝處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層與GFAP-IR突起層。GFAP,棕黃色,比例尺,0.5mm。B,癲癎病人大腦皮質腦溝處NIS染色顯示的分子層與外顆粒層。比例尺,0.5mm。C,癲癎病人大腦皮質腦溝處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度與經(jīng)典NIS分層的前二層厚度無明顯差異(n=10,P>0.05)。

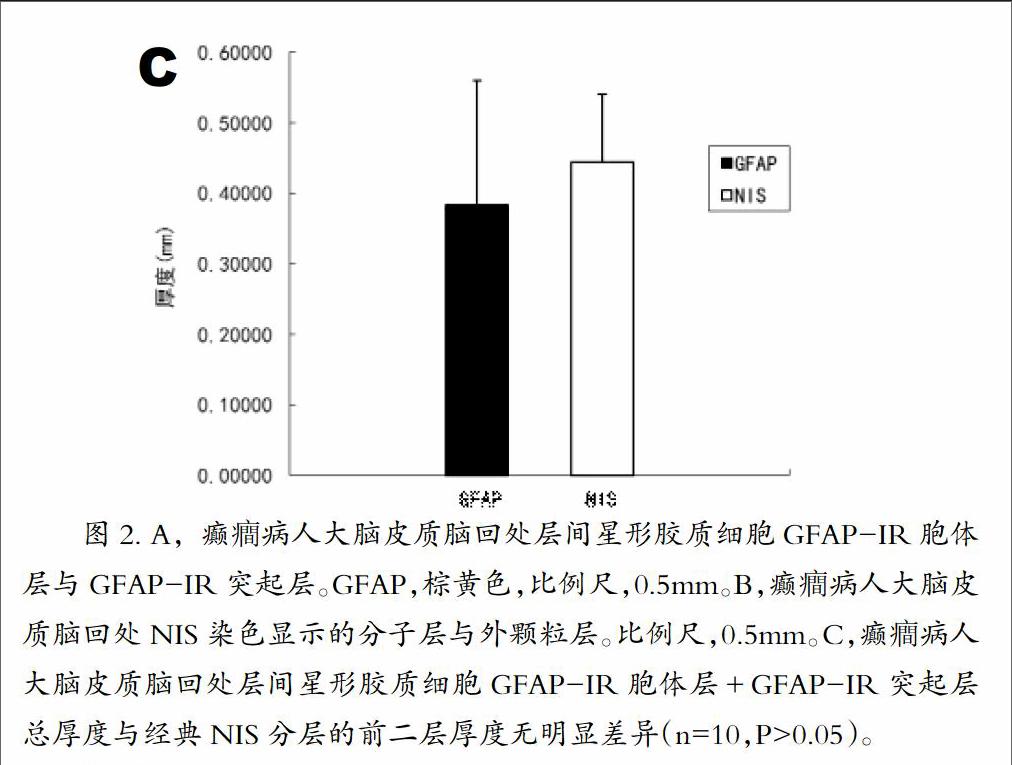

(二)腦回處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層厚度+GFAP-IR突起層厚度與經(jīng)典NIS分層的前二層厚度無差

利用IPP圖像分析軟件分別測量來自不同病人10個腦區(qū)相鄰切片的腦回處GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度值與NIS染色前兩層總厚度值。選擇配對樣本t檢驗的統(tǒng)計方法對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。研究結果為癲癎病人大腦皮質腦回處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度與經(jīng)典NIS分層的前二層總厚度無明顯差異。(圖2)

圖2. A,癲癎病人大腦皮質腦回處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層與GFAP-IR突起層。GFAP,棕黃色,比例尺,0.5mm。B,癲癎病人大腦皮質腦回處NIS染色顯示的分子層與外顆粒層。比例尺,0.5mm。C,癲癎病人大腦皮質腦回處層間星形膠質細胞GFAP-IR胞體層+GFAP-IR突起層總厚度與經(jīng)典NIS分層的前二層厚度無明顯差異(n=10,P>0.05)。

討論

大多層間星形膠質細胞的研究跟其“突起”相關[5]。無論是Colombo等[6]認為GFAP-IR突起末端可深達皮質Ⅲ/Ⅳ層,還是Oberheim等[4]提出GFAP-IR突起末端可終止于Ⅱ-Ⅳ層,他們都觀察到了長達1mm的GFAP-IR突起。而本研究得出癲癎病人病變腦區(qū)絕大多數(shù)GFAP-IR突起甚至不能穿越皮質Ⅱ層到達第Ⅲ層。結果的不完全吻合,是由于癲癎病人的個體差異造成的還是測量方法的不統(tǒng)一造成的?本研究組更傾向于前者。因為癲癎病人腦組織中層間星形膠質細胞GFAP-IR突起或稀疏,亦或彌漫成片,與以上研究者展示的圖片有明顯區(qū)別。雖然Oberheim等[4]曾提到其所用樣本中含有的一例頑固性癲癎病人腦組織與其他正常人無明顯差別,本研究組認為有可能是其樣本量太少所致。此外,本研究在癲癎病人腦中也發(fā)現(xiàn)有“膨大末端”[5]。

參考文獻

[1]Parpura V, Verkhratsky A. Neuroglia at the crossroads of homeostasis, metabolism and signaling: Evolution of the concept. ASN Neuro. 2012 Mar 29. [Epub ahead of print]

[2]Oberheim NA, Goldman SA, Nedergaard M. Heterogeneity of astrocytic form and function. Methods Mol Biol. 2012;814:23-45

[3]Triarhou LC, Del Cerro M. Ramón y Cajal erroneously identified as Camillo Golgi on a souvenir postage stamp. J Hist Neurosci 2012;21(2):132-8

[4]Oberheim NA, Wang X, Goldman S.&Nedergaard M. Astrocytic complexity distinguishes the human brain. Trends Neurosci 2006;29, 547-553

[5]Colombo JA, Quinn B & Puissant V. Disruption of astroglial interlaminar processes in Alzheimers disease. Brain Res Bull 2002;58, 235–242

[6]Oberheim NA, Wang X, Goldman S.&Nedergaard M. Astrocytic complexity distinguishes the human brain. Trends Neurosci 2006;29, 547-553