葉劍英傳記組組長:56次訪葉帥解歷史懸案

丁家琪曾聽葉選寧用“殘局英雄”總結其父的一生。他覺得,這個說法也對也不對

2017年4月28日,是葉劍英元帥120周年誕辰日。

已退休的軍事科學院研究員、《葉劍英傳》編寫組原組長丁家琪從去年就開始忙碌起來。他主持了大型畫冊《璀璨的帥星葉劍英》的編輯,參加了中國延安精神研究會召開的紀念葉劍英誕辰120周年座談會。

“葉帥在重大歷史轉折關頭總能看清大勢,多謀善斷,處事周密。平時不露聲色,關鍵時刻發揮舉足輕重的作用。”丁家琪告訴《中國新聞周刊》。

56次面訪葉帥

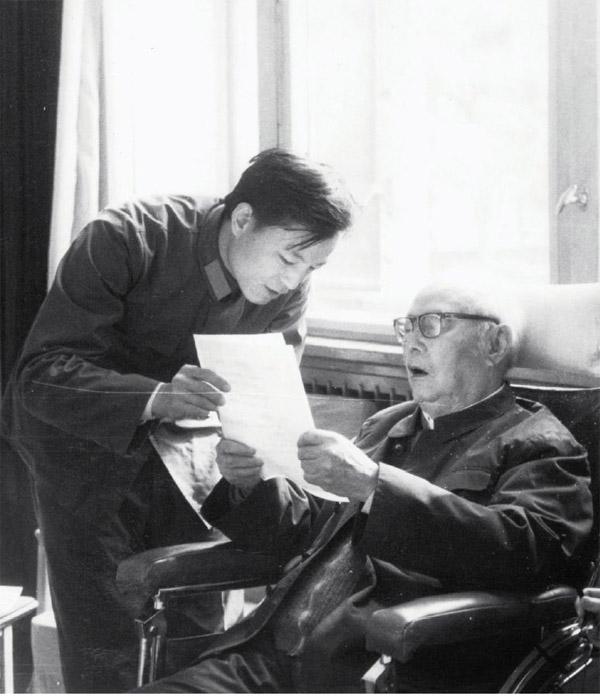

1982年初的一天,丁家琪在北京軍事科學院2號院第一次見到了葉劍英。

這天晚上,葉劍英邀請《葉劍英傳》編寫組來他家里看電影。他想見一見傳記組新來的同志。

《葉劍英傳》的編撰始于1981年。時任中共中央總書記胡耀邦主持中央書記處會議,討論決定,為除林彪外的九大元帥作傳。此前,宣傳國家最高領導人以外的其他人有“多中心論”之嫌,十一屆三中全會之后,這樣的思想禁忌逐漸消除。除《朱德傳》由中央文獻研究室負責外,其他八大元帥傳記的編撰任務被分配到軍隊的八大單位。

《葉劍英傳》由軍事科學院負責。葉劍英曾任軍科院院長兼政治委員,當時他已是全國人大常委會委員長、中央軍委副主席。傳記組由時任軍科院院長宋時輪和第一政委粟裕掛帥,軍科院政治部副主任李振軍、軍科院副政委相煒等相繼具體分管。

編寫組人手欠缺,由于此前曾發表過一些文章,當時在軍科院軍隊政治工作研究處任助理研究員的丁家琪被借調了過來,30來歲的他成為組里最年輕的成員。本來說借調時間為3個月,沒想到,一做就是30年。

葉劍英坐在電影放映廳前排的沙發上,傳記組坐在后面靠過道的一排椅子上。見葉劍英走過來,傳記組成員都站了起來,并向他介紹了新成員。

葉劍英和丁家琪握手,頓了頓,重復了下他的名字:“丁……丁家琪。”

葉帥穿著一件樸素的毛衣,背有點駝,顯得老態,面容慈祥。丁家琪沒想到,這么大的領導是這樣的。

當晚放映的電影是《西安事變》,其中有葉劍英的鏡頭。當時他隨周恩來作為中共代表來到西安,直接參與了事變的解決。他很喜歡這部片子,看得興致盎然。放了幾本膠片后,大廳里亮了燈,醫生請他回去休息了。他問:“還有幾本?”“還有兩三本。”“還能不能看啊?”“不能看了,首長您要休息了,太累了。”他才戀戀不舍地走了。

對葉劍英的訪談一開始并不順利。對傳記組提出的采訪請求,葉劍英態度消極。他希望低調,不要宣傳自己。

傳記組通過他的秘書做工作,說明這是中央的決定,需要他的配合,這不是宣傳個人,而是宣傳黨和軍隊的歷史,是為了教育下一代。半年多后,葉劍英終于勉強答應了,但他同時引用了一句古詩以表明心跡:“學道深山空自老,留名千載不干身。”

然而,醫生和警衛又提出了反對。葉劍英晚年患有帕金森病,走路基本只能靠輪椅,肺也不好,經常咳嗽不止。經過反復溝通,采訪才得以順利進行。

從1982年開始,采訪一共進行了56次,每星期談一到兩次不等,每次時長半個小時到一個小時之間。

1983年2月,丁家琪在《人民日報》發表了題為《將來發展看無邊——葉劍英同志在新中國橡膠事業初創時期》的整版文章。葉劍英在廣州看到后十分高興,要和他見面。傳記組到廣州后,葉劍英握著他的手說:“哎呀,你的文章寫得不錯!”連說了幾個“不錯”。

傳記組在廣州松園賓館一直住了3個多月。這是在廣州逗留最久的一次。南方的賓館沒有暖氣,廣州春天濕冷,墻上都有水滴,最冷時只能裹著被子坐在床上寫稿。

在正式訪談之外,傳記組也常和葉劍英見面,有時晚上一起吃宵夜。一天晚上吃純瘦肉餃子,醫生限制葉劍英只能吃幾個,他吃完后走到工作人員桌前,看到這里還在吃,說:“哎呀,我還想再吃!”醫生還是拉走了他。

每次采訪結束,他都會坐著輪椅親自把傳記組送到門口。有時談完后,傳記組還要繼續跟工作人員交談,他就讓警衛把自己推到門口等著,搞得他們都很不好意思。

“葉帥很少疾言厲色,也很少爭什么事情。有什么事他一般都不吭聲,關鍵時刻就吭聲了,無論大事小事都是。”丁家琪說。

葉劍英對近年發生的一些事有時會記不清,但久遠的記憶十分清晰,青少年時期背誦過的一些客家山歌和詩詞,到八十多歲仍能成段背誦下來。傳記的青少年部分基本出自他的口述。

談及自己的人生經歷時,他總是只闡述事實,不做評價。對有的敏感問題,他會保持沉默。

“草地電報”之爭

“草地電報”是《葉劍英傳》的焦點所在。

1935年6月中旬,紅一方面軍(中央紅軍)與紅四方面軍在四川懋功地區會師,毛澤東主張北上抗日,建立川陜甘根據地,人多槍多的紅四方面軍負責人張國燾則提出南下川、康地區。經過不斷做工作,張國燾勉強同意北上。

8月,中央決定一、四方面軍混編為左、右兩路軍。朱德、張國燾、劉伯承率左路軍,徐向前、陳昌浩、葉劍英率右路軍,中共中央和中央軍委隨右路軍行動。

途中,張國燾又發生動搖,建議改北上為南下。據悉,9月9日,他給陳昌浩發了一封意義重大的電報。這封后來找不到了的電報,就成了一段世紀歷史公案。

爭端初起于1979年。1979年5月1日,時任沈陽空軍副司令員呂黎平應《解放軍報》之約,發表回憶文章《嚴峻的時刻》,宣傳葉劍英的功績,其中提到張國燾“密電”一事。呂黎平長征時是隨葉劍英到紅四方面軍中的作戰參謀,在前敵指揮部任作戰科副科長。

關于張國燾密電的內容,文中是這樣記述的:“×日電悉。余經長期考慮,目前北進時機不成熟,在川康邊境建立根據地最為適宜,俟革命來潮時再向東北方向發展,望勸毛(澤東)周(恩來)張(聞天)放棄毛爾蓋方案,同右路軍回頭南下。如他們不聽勸告,應立即監視其行動;若執迷不悟,堅持北進,則以武力解決之。執行情況,望及時電告。”

1981年11月,解放軍政治學院一位教員在當時中國革命博物館內部刊物《黨史研究資料》發表了一篇文章,首次提出質疑,理由是:一、至今沒有找到“武力解決”的密電原文。二、中央批評張國燾的一系列相關文獻中,均無此電文。三、如果有這樣的電文,了解情況的人當會述及,但是斯諾的《西行漫記》、劉伯承的《回顧長征》等都沒有提到此事。

1982年3月12日,傳記組把呂黎平文章中所述的密電內容用大字謄抄了一份,帶到軍科院2號院請葉劍英確認。他看后表示,意思是這樣的。

近兩個月里,葉劍英就“草地電報”一事與傳記組成員進行了5次談話。軍科院政治部副主任李振軍和葉劍英次子葉選寧有時也參加。葉選寧說,自己過去經常追問父親這段往事,但他從來不說。丁家琪參加了其中的一兩次談話。

每次葉劍英都是滔滔不絕地回憶,傳記組基本不打斷他。他在談其他往事時講到長征,也會把這段又復述一遍,就這樣前后談了五次。

他回憶,9月9日,張國燾給陳昌浩發密電,要部隊南下,口氣很強硬。密電到時,前敵總指揮部正在開會,新任總政治部主任陳昌浩正在講話。機要員推門進來,把電報遞給了他,他感到事態嚴重,假裝出去上廁所,馬上離開會場,急速趕到中共中央駐地,把電報交給了毛澤東。

毛澤東當即隨手掏出一張卷煙紙,用一支很短的鉛筆抄下了電報內容。他叫葉劍英趕緊先回去,不要讓人發現了。葉劍英很快返回會場,陳昌浩仍在講話,他把電報交給了陳昌浩。

毛澤東和張聞天、博古緊急磋商后,決定率紅一、三軍團(混編入右路軍的紅一方面軍部隊)迅速離開駐地。毛澤東還特地通知葉劍英也迅速離開。

葉劍英以“南下需要先打糧”為名,當夜緊急帶領直屬隊離開了駐地。在一個十字路口遇到張聞天、彭德懷和博古,博古催他先走,要不“人家會干你的”。后來博古告訴他,幸好他先走了,因為他走后不到20分鐘,追上來四個提著駁殼槍的人,到處找葉劍英。博古問,找葉劍英干什么,來人說,把他打死了再說。

這時,葉選寧在旁邊插話:“不是博古,是彭德懷。”葉劍英不吭聲。傳記組追問:“首長,到底是博古還是彭德懷?”葉劍英說:“博古。”

但爭論遠遠沒有停止。

呂黎平和王年一繼續發表文章,互相辯論。王年一又提出了更多的質疑理由,其中包括:原紅軍總部三局局長兼左路軍電臺臺長宋侃夫、原右路軍電臺臺長王子綱均回憶,張國燾收或發的電報,無論指定人譯電或親譯的,都要經過他們,但他們從沒見過所謂“武力解決”的電報。

毛澤東在世時,對“草地電報”從沒出現過不同聲音。毛澤東曾在不同場合多次談到過這封密電。1967年夏,他摸著自己的腦袋,對陪同他南巡的楊成武感嘆:“葉劍英同志在關鍵時刻是立了大功的。如果沒有他,就沒有這個了。他救了黨,救了紅軍,救了我們這些人。”他還送了葉劍英一句著名評語:諸葛一生唯謹慎,呂端大事不糊涂。

丁家琪告訴《中國新聞周刊》,爭議的出現與80年代初的政治氣候有關。1980年10月,《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》初稿交由黨內4000人討論。在提意見的人中,有不少人將建國以來黨的指導思想上出現的“左”的錯誤全部推到毛澤東身上,有的人甚至要徹底否定毛澤東。社會上也開始出現了否定毛澤東的思潮。丁家琪認為,當時否定密電,實際上是這股否定毛澤東的思潮在黨的歷史研究領域的反映。

爭議發生時,兩位最重要的當事人都不在了。

發電者張國燾,已于1979年在加拿大去世。他生前所著的《我的回憶》中,對這份密電只字未提。

受電者陳昌浩,解放后一直不得志,“文革”中在遭到反復揪斗后,于1967年7月吞安眠藥自殺。

另一位重要當事人是原紅軍前敵總指揮部總指揮徐向前。

1977年5月14日,葉劍英八十壽辰(陰歷),徐向前贈葉一首“七絕”,其中寫道:“呂端當愧公一籌,導師評論早已定。”當年9月19日,他在《人民日報》頭版發表署名文章《永遠堅持黨指揮槍的原則 》,寫道:“張國燾對于中央的多次指示,充耳不聞,擅自命令左路軍停止北上。并且發出密電,指使他的支持者,妄圖裹脅黨中央和一方面軍全部南下,如果黨中央不南下,就用‘武力解決。前敵總指揮部參謀長葉劍英同志發現了這份危害黨中央、毛主席的密電。在這千鈞一發之際,葉劍英同志立即把它送到毛主席手中。”

1982年8月14日,中央黨史研究室副主任廖蓋隆訪問了徐向前。廖蓋隆后來著文回憶,當時徐向前表示:“我沒有看過這樣的電報,幫助我寫文章的同志,是按照傳統的說法寫的,那時候我很忙,對這個問題也沒有多加思索。有人以為我對這個問題很清楚,其實我對這個問題不清楚。”

傳記組采訪了楊尚昆、陸定一、張聞天夫人劉英等當事人,搜集了李維漢、凱豐、鄧穎超等知情人的著述,都肯定有這封密電。

他們還與《徐向前傳》編寫組開會討論,《徐向前傳》編寫組組長張麟認為,電報一事是存在的。但有些成員表示查不到電報原件,不足為據。

傳記組訪問了三四十年代在軍委參謀部當過機要參謀的丁甘如。他回憶,解放戰爭時期,裝著文件檔案資料的船只從陜北過黃河時曾遭敵機轟炸,沉了兩條,成千上萬的資料沉入了河底。這份電報是否也在其中,不得而知。毛澤東手抄的紙條是否還在,也不得而知。

不過,傳記組在中央檔案館看到了毛澤東1937年講話的原始記錄稿。1937年3月30日,毛澤東在延安召開的中央政治局擴大會議上講道:“張國燾一到毛爾蓋就反了,他就在這里大開其督軍會議,用槍桿子來審查黨中央路線。”“左路軍右路軍的時候,葉劍英便將秘密的命令偷來給我看,我們便不得不單獨北上了,因為這電報上說:‘南下,徹底開展黨內斗爭。當時如果稍微不慎重,那么會打起來的。”電報內容加了引號,以示原話引用。毛澤東講話時,在場的張國燾一聲未吭。

傳記組將這段內容整理成專門的一章“與張國燾的斗爭”。1983年2月,傳記組組長范碩帶領楊祥偉、雷光鴻和丁家琪飛往廣州,在廣州松園賓館將這章從頭到尾念給葉劍英聽。當時葉選寧也在場。葉劍英邊做頭部按摩邊聽,不時點頭。

軍科院領導宋時輪和粟裕都認為電報屬實,但考慮到社會上爭議較多,軍科院決定先出傳略,省去細節部分。

1984年5月,歷經四年、十幾萬字的《葉劍英傳略》完稿。

1985年,范碩、丁家琪隨時任沈陽空軍副司令員呂黎平,前往四川西部尋找紅軍前敵總指揮部舊址。最終確認,是在四川潘州鎮,不是過去一些歷史著作中所說的巴西。這成為傳記組的新發現之一。

呂黎平還向他們回憶,值班的陳茂生(時任紅軍前敵總指揮部作戰科副科長和機要譯電組長,他和呂黎平都是葉劍英從一方面軍帶過來的機要和參謀人員)譯出密電后,給他看了電報,兩人商量后,決定立即送給葉劍英。

至于是陳茂生還是呂黎平送的,還是兩人一起送的,具體細節是怎樣的,傳記組當時沒有詳細追問葉劍英和呂黎平(陳茂生在戰爭年代就犧牲了)。

呂黎平自己后來撰文解釋過,他1979年寫那篇文章《嚴峻的時刻》,對于電文實際上是引用的徐向前文章的內容,故出現了“武力解決”云云。

其實,原文究竟如何,由于時間久遠,當事人都已很難準確回憶了。而對呂黎平有沒有可能接觸到電文這個最大的質疑,原中共中央辦公廳副主任、中央機要局長李質忠1989年寫材料說明:紅軍長征中間,機要科與作戰科來往密切,呂黎平等作戰參謀確實經常出入機要科核查核對情況,實際上已形成一種制度。

三審葉傳

1986年,為紀念長征50周年和粉碎“四人幫”10周年,傳記組組長范碩撰寫了《壯麗史詩的一個篇章》,詳述了“草地電報”的經過,送楊尚昆審閱后發表,引起軒然大波。

有人拿著報紙向中央領導告狀,說報紙上又在講這個事情。中央領導讓查一查誰寫的,幾十年前的事公開爭論干什么?在中央書記處一次會議上,楊尚昆用一口四川話說:“我曉得這個事哦,看過這個稿子。我可以作證嘛!”“查一查”之事遂沒再提起。

1987年1月,經軍委審定批準的《葉劍英傳略》由軍事科學出版社正式出版。但葉劍英已于此前的1986年10月22日病逝。

1988年,中央正式提出了出版《當代中國叢書》計劃,九元帥傳記被納入其中。傳記組組長范碩和成員丁家琪、倪素英、金立昕開始進一步收集資料,調查訪問,重新撰寫《葉劍英傳》。

50章70余萬字的初稿完成后,經過五次較大修改后,于1993年2月完成送審稿。

結果,送審又卡在了“草地電報”問題上。

中央軍委專門召開常務會議,對該書出版進行匯報審查。會上,仍是對“草地電報”一事的寫法意見分歧。最后決定,請中央黨史研究室和中央文獻研究室出個意見,按他們的意見寫。

傳記組把這章稿件送至這兩家單位,很快收到了回函:寫法正確,我們同意。

第二次軍委常務會議上,軍科院領導把這兩份回函帶到了會上,沒人再表示異議,出版《葉劍英傳》獲得通過。

消息傳來,傳記組馬上通知印刷廠準備印刷。但第二天,印刷被叫停。

丁家琪后來才知道,軍委第二次常務會議結束的當晚,一位原四方面軍老干部不知如何知道了這個決定,馬上找到軍委一位負責人,堅決反對葉傳這樣寫。軍委負責人要求軍科院把“草地電報”一章中葉劍英的原話和其他領導人的說法全部刪掉,只概括性講一段話就行了。但這個意見遭到傳記組組長范碩和軍科院軍事百科研究部(當時編寫組隸屬該部)部長、賀龍之女賀捷生拒絕。

軍科院分管副院長多次直接給丁家琪打電話做工作,丁家琪說:“副院長,這件事我做不了主,上面有范主任還有部長,我說了不能算。再說搞歷史這樣的搞法我們的傳記沒法弄啊,出去以后我們要挨罵的。”

雙方僵持了下來。軍科院院長趙南起說,這事先放一下,不要著急出了。

出版再次拖了下來。這時,其他八位元帥的傳記均已出版。

1995年,是葉劍英誕辰98周年。傳記組希望在此前將傳記出版,院領導讓他們直接給時任中共中央總書記、軍委主席江澤民寫信。丁家琪起草了信函,闡述了“草地電報”在《葉劍英傳》中不可或缺的十條理由。

兩個多月后,傳記組突然得到通知,《葉劍英傳》終于可以開印了。

1995年4月20日,“紀念葉劍英誕辰98周年暨《葉劍英傳》出版發行座談會”在人民大會堂召開。在京的政治局常委江澤民、朱镕基、李瑞環和劉華清以及宋任窮、榮毅仁出席會議,中共中央總書記江澤民發表講話。

江澤民的講話稿是丁家琪起草的。稿件送江辦審時,江澤民給時任中央軍委副主席張震寫信,請他斟酌“草地密電”一段,以防引起新的矛盾。81歲的張震把丁家琪叫到辦公室,從頭到尾逐字推敲。

最后,這段話表述為:在長征途中,葉劍英同志同張國燾企圖危害中央和中央紅軍的陰謀進行了勇敢機智的斗爭,為黨立了大功。毛澤東同志在后來曾多次稱贊葉劍英同志在關鍵時刻“救了黨,救了紅軍”,周恩來同志也曾用“疾風知勁草,板蕩識誠臣”這兩句古語贊揚葉劍英同志這一重大歷史功績。

第二天,一百多人在葉劍英故居聚會。葉劍英長子、全國政協副主席葉選平專門把傳記組招呼過去,告訴他們,中央政治局常委、全國政協主席李瑞環來了電話,說連夜看《葉劍英傳》看到凌晨兩三點。“瑞環同志說,這個傳記寫得好啊,既實事求是,又寫得非常大膽。”

誰是粉碎“四人幫”的決定性人物

“非常大膽”之處,除了電報,還有粉碎“四人幫”的決策過程。

1982年,傳記組多次問起抓捕“四人幫”過程,葉劍英都避而不談。

在1981年6月的十一屆六中全會上,華國鋒剛剛辭去中共中央主席和中央軍委主席職務。在此前討論華國鋒下臺的政治局擴大會議上,葉劍英曾難過地表示,自己有“托孤”思想。1979年,他過三峽時曾作詩《下三峽過白帝城》:

走向隆中五丈原,

驅馳奮斗即終身。

托孤不作成都主,

一孔明燈萬古明。

一次,葉劍英跟秘書飯后聊天時說:“華國鋒和汪東興現在在哪里啊?你們有時間去看看他們。”

丁家琪印象中,葉劍英只談過兩次粉碎“四人幫”問題。1979年,葉劍英在廣州對一位負責人說:“抓四人幫,只有華國鋒、汪東興和我三個人知道,如果有一個人出了問題,我們就完蛋了。”1982年,葉劍英接受《人民日報》記者紀希晨訪問時說:“這是一步險棋。”

后來,對于誰在粉碎“四人幫”斗爭中起決定性作用,出現了不同聲音。有人說是華國鋒與李先念、吳德商定方案后,通知葉劍英和汪東興來執行。丁家琪說,這顯然是不符合事實的。

傳記組采訪了汪東興等人,還與抓捕“四人幫”當晚執行任務的中央警衛部隊人員在中南海開了座談會。葉劍英之女葉向真也找華國鋒核對過一些事實,并錄了像。

汪東興回憶,“四人幫”被抓當晚,他打電話通知紀登奎去葉劍英在玉泉山9號的住地開會,當時紀登奎和李先念等人正在國務院小禮堂看電影,他們說,這么晚了還開什么會?李先念在玉泉山9號樓前下車時,葉劍英的秘書到門口接他,他問:“什么事這么急啊,是不是葉帥病了?”

汪東興告訴傳記組,葉劍英跟他談了5次,最后在10月2日確定了具體行動方案。那天,他留葉劍英吃飯,做了葉劍英最愛吃的火鍋,問喝不喝酒,葉劍英說有茅臺就喝一點。兩人共飲了茅臺酒,心情很好。

汪東興說,他與葉劍英、華國鋒三人從未一同開會,都是79歲的葉劍英走動串聯,所以是葉帥起的決定性作用。

呂端大事不糊涂

丁家琪認為,為葉劍英在廣東解放初期“反地方主義”中受到的批判平反,是《葉劍英傳》的另一成就。

解放初期,時任中共華南分局第一書記葉劍英要求,在土改問題上先搞試點,再予以推廣,在對待華僑和民族工商業者問題上,也要實行穩妥政策,還提出要“搞五湖四海”。

1952年六七月間,“反地方主義”斗爭開展,華南分局召開擴大會議,對葉劍英、方方開展了批評。葉劍英作了檢討。會后,他出現心臟病癥狀,胸部疼痛,心律失常。中央派飛機將他接到北京治療和休養,廣東和華南分局的工作實際上由陶鑄主持。

1985年,宋時輪指示,在傳記中要給葉帥平反,按照歷史本來面目來寫。《葉劍英傳》寫道:這場斗爭把華南分局工作上的某些不足和黨內的不同認識當作“右傾”和“地方主義”來批判,挫傷不少地方干部,造成了不良后果。

丁家琪說,葉劍英是最早支持廣東辦特區的。

20世紀70年代,有不少內地居民偷渡香港,最多時每天有幾百人爬過鐵絲網,游過深圳河,很多人都淹死在河里。

葉向真曾向丁家琪回憶,“逃港潮”匯報到中央后,有人提出要用強硬手段管治,葉劍英說不能這樣搞,這些人是因為生活貧窮才逃往香港,不能抓也不能殺。他聽到有不少人淹死在深圳河里,淚水在眼眶中打轉。

1977年11月,葉劍英在廣東聽取省委負責人匯報,談到邊境的經濟發展時,他肯定地說:“在珠海、寶安搞出口商品基地比較好。”不久,他又對廣東省委書記吳南生說:“南生啊,我們的家鄉很窮,你有什么辦法沒有?要多想些辦法。”

后來,習仲勛和吳南生專門向葉劍英匯報,希望中央給點權,讓廣東先走一步,在深圳、珠海和汕頭各劃出一塊地方,用優惠政策吸引外資。葉劍英很贊成:“你們抓緊向小平同志匯報。”

1980年4月22日,廣東省人大常委會通過了特區條例,并報全國人大審批。4月27日,葉劍英到深圳視察,是第一位到特區考察的中央領導人。8月,他主持全國人大常委會議,通過了《廣東省經濟特區條例》。

至此,中國經濟特區的正式誕生有了法律保障。

1996年,丁家琪接替退休的范碩,擔任了葉劍英傳記組組長。在他的主持或主要參與下,編輯出版了《葉劍英選集》《葉劍英軍事文選》和《葉劍英年譜》。他還參與制作了葉劍英題材的三部電視劇。

在葉劍英老家廣東潮州韓山書院有一副對聯:

憑欄望韓夫子祠,如此江山,已讓前賢留姓氏;

把酒吊馬將軍廟,奈何天地,競將殘局付英雄。

丁家琪曾聽葉選寧用“殘局英雄”總結其父的一生。他覺得,這個說法也對也不對。

因為,葉帥有時的確是在殘局上博弈,但有時,則是在影響整個政局的大棋盤上,在關鍵之時,投下關鍵之子。