秘魯番茄高效再生體系的研究

薛其勤

摘要:以秘魯番茄的葉片和莖段為外植體,研究不同外植體種類、激素配比對秘魯番茄愈傷組織誘導、分化和不定芽生根的影響,以期建立秘魯番茄組織培養高效再生體系。結果表明:秘魯番茄的葉片較莖段更適宜愈傷組織誘導與分化,以葉片為外植體時,最佳愈傷組織誘導培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,愈傷組織誘導率高達1000%;愈傷組織分化的最佳培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,不定芽的分化率高達92.4%。以莖段為外植體時,最佳誘導愈傷培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.1 mg/L IAA,愈傷組織誘導率高達95.8%;愈傷組織分化的最佳培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,不定芽的分化率高達86.5%。不定芽最適宜的生根培養基為MS+1.0 mg/L NAA,生根率達100.0%。采用草炭土+珍珠巖(體積比1 ∶1)的混合基質作為移栽基質,移栽成活率可達90%以上。

關鍵詞:秘魯番茄;愈傷組織;植株再生;馴化

中圖分類號:S641.204+.3 文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2017)07-0037-03

番茄(Lycopersion esculentum Mill.)是一種重要的蔬菜作物,其營養豐富,在我國蔬菜周年供應中占有非常重要的位置。隨著育種技術的不斷發展,番茄品種不斷豐富,番茄產量不斷提高,但隨著設施番茄種植面積的不斷增加,番茄病害的發生也逐步加重,特別是番茄病毒病經常呈暴發趨勢[1-3],對番茄生產造成了嚴重危害,并且病害發生時往往以復合侵染的形式危害。現有番茄品種的抗性已不能滿足現實的生產需求。同時,番茄屬于嚴格的自花授粉作物[4],經過人類長期的馴化和選育,其栽培種的遺傳背景已經變得越來越狹窄,僅依靠現有栽培種已很難滿足育種要求。

與栽培番茄資源匱乏相反,番茄屬野生種番茄及番茄近緣野生種類番茄(Solanum lycopersicoides)中卻擁有豐富的優良遺傳性狀[5],能抗多種病蟲害,有較高的抗旱性、耐鹽性和可溶性固形物含量等。秘魯番茄(L. peruvianum)是栽培番茄的一種近緣野生種,對番茄的多種病害均表現出較強的抗性或免疫性[6],在改良番茄抗性方面具有重要的利用價值,但秘魯番茄與栽培番茄的有性不親和障礙問題迄今尚未得到很好解決[7]。通過原生質體融合等遠緣體細胞雜交技術,可以將野生番茄屬植物或者近緣種的遺傳物質轉入到番茄栽培種中,創造出具有多抗、高品質的優良性狀種質資源,而建立秘魯番茄高效再生體系是利用體細胞雜交的基礎。本試驗以秘魯番茄的葉片和莖段作為外植體,通過添加不同濃度和配比的激素,建立其高效再生體系,為充分利用秘魯番茄的優異性狀奠定基礎。

1材料與方法

1.1試驗材料

秘魯番茄植株由東北農業大學李景富教授番茄育種課題組提供。田間取秘魯番茄的腋芽,進行表面消毒處理后接種于MS基本培養基獲得無菌苗。

1.2試驗方法

1.2.1外植體的消毒處理田間取剛吐出的秘魯番茄腋芽,先用洗潔精清洗腋芽,除去表面塵土,自來水沖洗20~30 min,用濾紙吸干水分。移入超凈工作臺后,先用75%乙醇浸泡15 s,再用0.1% HgCl2浸泡8 min,無菌水沖洗5~6次,無菌濾紙吸干水分,接種于MS基本培養基。

1.2.2愈傷組織誘導將獲得的秘魯番茄無菌苗的葉片切成1 cm×1 cm的小塊,將其莖段切成1.0~1.5 cm左右的小段,將這2種外植體分別接種到添加不同濃度ZT(1.0、2.0、3.0 mg/L)和IAA(0.05、0.1、0.2、0.3 mg/L)的培養基上進行誘導培養。

1.2.3愈傷組織的分化將誘導出的愈傷組織轉接到添加不同濃度ZT(1.0、2.0、3.0 mg/L)和IAA(0.05、0.1、0.2、0.3 mg/L)的培養基上誘導不定芽的產生。

1.2.4激素對秘魯番茄生根培養的影響將高1~2 cm的不定芽分切下來,分別轉入附加不同濃度IAA(0.5、1.0、1.5 mg/L)和NAA(0.5、1.0、1.5 mg/L)的MS生根壯苗培養基中,以MS基本培養基為對照,20 d后觀察統計生根率。

1.2.5幼苗移栽將高5 cm以上、根系發達的健壯幼苗煉苗移栽,每天逐漸打開瓶蓋,3 d后完全打開瓶蓋,置于通風明亮的常溫房間里保持3 d,每天早、中、晚各噴水1次,洗凈附著在根系的培養基,移植在草炭土+珍珠巖(體積比1 ∶1)栽培基質上,淋水、罩上透明塑料薄膜保持濕度,7 d后打開保濕罩,20 d后統計成活率。

2結果與分析

2.1秘魯番茄愈傷組織的誘導

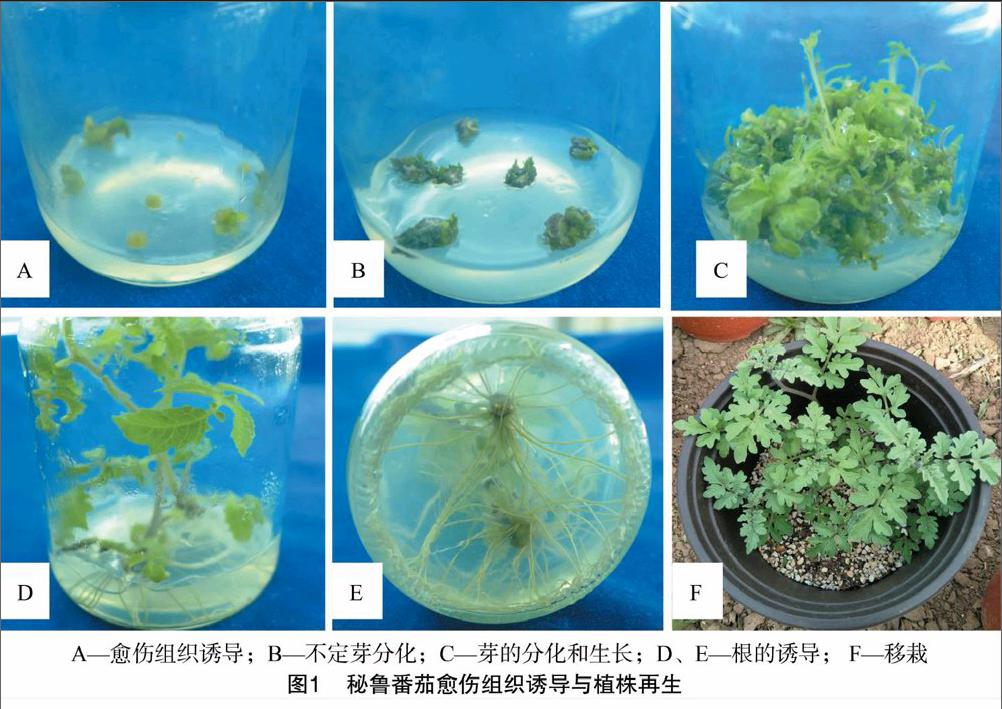

將葉片和莖段2種外植體接種于表1所列的培養基上,接種5 d左右,葉片傷口邊緣陸續膨大,葉片出現卷曲,莖段兩端迅速膨大,逐漸形成愈傷組織(圖1-A)。由表1可見,不同的激素濃度和配比對秘魯番茄愈傷組織誘導具有較大影響,以葉片作為外植體,當ZT濃度一定時,隨著IAA濃度的逐漸提高,愈傷組織誘導率基本呈現先提高后降低的趨勢;當IAA濃度一定時,隨著ZT濃度的增加,愈傷組織誘導率總體也呈先提高后降低的趨勢,但以葉片和莖段作外植體的誘導愈傷率有一定差異,以葉片為外植體時,平均愈傷組織誘導率達75.09%,最佳誘導愈傷培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,愈傷組織誘導率高達100.0%,愈傷組織結構緊密,顏色濃綠,而以莖段為外植體時,平均愈傷組織誘導率達69.12%,最佳誘導愈傷培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.1 mg/L IAA,愈傷組織誘導率達95.8%,可見秘魯番茄以葉片作為外植體更易誘導愈傷組織。

2.2秘魯番茄愈傷組織分化

將生長旺盛的愈傷組織轉移至相同的培養基上繼續培養,8 d左右愈傷組織上開始出現綠色芽點(圖1-B、1-C),接種4周后統計愈傷組織分化率。試驗結果表明,不同濃度配比的ZT、IAA對愈傷組織的分化率具有較大影響,采用葉片和莖段作為外植體的愈傷組織分化率也有一定差異。愈傷組織分化的最佳培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,以葉片為外植體時,不定芽的分化率高達92.4%,平均分化率為70.97%;以莖段為外植體時,不定芽分化率最高達86.5%,平均分化率為64.52%(表2)。

2.3激素對秘魯番茄生根培養的影響

將高2 cm的不定芽分切下來,分別轉入附加IAA和NAA的MS生根壯苗培養基中。秘魯番茄不定芽生根相對較容易,在不添加激素的MS培養基上生根率達56.7%,但添加IAA或者NAA對生根率具有明顯的影響,特別是添加NAA后,生根率明顯提高,根系數量多且粗壯,最佳生根培養基為MS+1.0 mg/L NAA,生根率達100.0%,平均生根數達12.9條(表3),根系粗壯,葉色濃綠,植株健壯,適宜移栽馴化(圖1-D、1-E)。

2.4試管苗的馴化移栽

選取植株健壯、根系發達的秘魯番茄試管苗進行煉苗馴化,煉苗后移栽到草炭土 ∶珍珠巖體積比=1 ∶1的花盆中,移栽前應對基質進行消毒。移栽后注意保濕遮陰,開始時可罩上1層塑料薄膜,1周后除去薄膜。通過以上措施,秘魯番茄試管苗的移栽成活率可達90%以上(圖1-F)。

3結論與討論

普通栽培番茄組織培養中的外植體一般采用子葉、下胚軸、葉片、葉柄等,尤其以子葉作為外植體的居多[8-9]。本試驗過程中沒有秘魯番茄種子材料,只能取植株上的葉片和莖段作為外植體。試驗結果表明,采用秘魯番茄的葉片和莖段作為外植體均能建立其高效再生體系,但以葉片作為外植體更適合愈傷誘導和不定芽的分化。激素在植物組織培養再生體系中占有重要作用,一般采用細胞生長素和分裂素結合的方式誘導植株再生[10-11]。本試驗表明,以ZT和IAA的激素組合對建立秘魯番茄再生體系具有較好的作用,以葉片作為外植體時,最佳的愈傷組織誘導培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,愈傷組織誘導率高達100.0%,愈傷組織結構緊密,顏色濃綠;愈傷組織分化的最佳培養基為MS+2.0 mg/L ZT+0.2 mg/L IAA,不定芽的分化率高達92.4%,平均分化率為70.97%。

番茄不定芽一般生根較容易[12],在不添加激素的MS培養基上也能生根,但所生的根系細長,生根數量也較少,移栽不易成活。本試驗也發現,在MS基本培養基上,秘魯番茄的生根率低,根系數量少,平均僅為3.8條。番茄組織培養中,最常用的誘導生根激素為NAA和IAA。于明禮等發現,在添加IAA的培養基上,栽培番茄不定芽誘導生根的效果最好[10];裴華麗等發現,在添加NAA的MS培養基上,3個栽培番茄品種均達到了最佳生根效果[9]。本試驗比較了不同濃度的NAA和IAA對秘魯番茄不定芽誘導生根的影響,發現添加NAA后的秘魯番茄的生根效果要好于添加IAA后的生根效果。本研究所建立的秘魯番茄再生體系為番茄體細胞雜交創新種質資源提供了一定的理論依據和技術支持。

參考文獻:

[1]龔一帆. 威脅番茄生產的新病害——番茄黃化曲葉病毒病[J]. 中國蔬菜,2009(21):1-4.

[2]宋晰,師迎春,張世晨,等. 北京地區番茄黃化曲葉病病毒分離物測定及株系的初步鑒定[J]. 植物病理學報,2013,43(2):113-119.

[3]劉永光,魏家鵬,喬寧,等. 番茄褪綠病毒在山東暴發及其防治措施[J]. 中國蔬菜,2014(5):67-69.

[4]Rick C M. Germplasm resources in the wild tomato species[J]. Acta Horticulturae,1986(190):39-47.

[5]Tanksley S,Mccouch S. Seed banks and molecular maps: unlocking genetic potential from the wild[J]. Science,1997,277(5329):1063-1066.

[6]Bai Y,van der Hulst R,Huang C,et al. Mapping Ol-4,a gene conferring resistance to Oidium neolycopersici and originating from Lycopersicon peruvianum LA2172,requires multi-allelic,single-locus markers[J]. Theoretical and Applied Genetics,2004,109(6):1215-1223.

[7]吳定華,梁樹南. 番茄遠緣雜交的研究[J]. 園藝學報,1992,19(1):41-46.

[8]El-Bakry A A. Effect of genotype,growth regulators,carbon source,and pH on shoot induction and plant regeneration in tomoto[J]. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Plant,2002,38(5):501-507.

[9]裴華麗,李美芹,劉永光,等. 不同基因型番茄高效組培再生體系的建立[J]. 北方園藝,2013(3):119-121.

[10]于明禮,張柱岐,張法琴. 中蔬6號番茄高頻再生體系的研究[J]. 河南農業科學,2006(4):91-93.

[11]陳麗萍,張麗華,程智慧. 加工番茄離體再生體系的建立[J]. 西北農業學報,2007,16(1):162-167.

[12]陳火英,張建華,鐘建江,等. 番茄下胚軸離體培養植株再生及其組織學觀察[J]. 西北植物學報,2000,20(5):759-765,圖版Ⅰ-Ⅱ.