不同處理方式對(duì)內(nèi)生細(xì)菌R15定殖數(shù)量和辣椒疫病防治效果的影響

羅志梅+趙寧+陳雙林+閆淑珍

摘要:為了檢測(cè)不同處理方式對(duì)熒光假單胞菌(Pseudomonas fluorescens)R15在辣椒根部定殖數(shù)量和防治辣椒疫病效果的影響,利用重復(fù)傷根法、重復(fù)傷根接種法、重復(fù)澆灌尿素溶液法、重復(fù)灌菌液接種法處理接種R15的辣椒苗,測(cè)定各個(gè)處理組在第一次接種后5~60 d的定殖數(shù)量,以及在接種10、25、40、55 d對(duì)辣椒疫病的防治效果。結(jié)果表明,重復(fù)傷根處理對(duì)R15菌株的定殖量增加有限;重復(fù)傷根接種能使內(nèi)生細(xì)菌的定殖量明顯增加,但是多次傷根對(duì)植物體造成傷害,植株防治辣椒疫病的能力下降;重復(fù)澆灌尿素溶液使內(nèi)生細(xì)菌的定殖量緩慢下降,但是防效提高不顯著;重復(fù)灌菌液接種能使內(nèi)生細(xì)菌R15在辣椒體內(nèi)的定殖數(shù)量大于105.61CFU/g,防治效果維持在80%~100%之間。因此,生防菌R15的使用方法是在第一次接種后,每隔15~20 d在辣椒根部進(jìn)行菌液灌根,可以高效防治辣椒疫病。

關(guān)鍵詞:內(nèi)生細(xì)菌;辣椒疫病;定殖;防效;接種方法;處理方式

中圖分類(lèi)號(hào): S182;S436.418文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2017)07-0076-04

辣椒疫病是危害辣椒的主要病害之一,辣椒疫病俗稱(chēng)死秧病,該病害是一種土傳病害,病原菌可以在土壤中長(zhǎng)時(shí)間存活,使得該病害成為生產(chǎn)上最難防治的一種病害。從苗期到成株期都能引起嚴(yán)重的危害,在高溫、高濕條件下可在短期內(nèi)引起大面積死苗、爛葉和爛果,不僅嚴(yán)重影響了辣椒的產(chǎn)量和品質(zhì),甚至導(dǎo)致絕收,是一種毀滅性病害。目前防治辣椒疫病主要以化學(xué)防治為主,例如甲霜靈、三乙膦酸鋁、氯唑靈、霜霉威鹽酸鹽等[1]。但長(zhǎng)期使用這些殺菌劑容易引起病原菌的抗藥性,導(dǎo)致用藥量不斷提高,同時(shí)容易造成藥物殘留、污染環(huán)境、威脅人類(lèi)健康等問(wèn)題。植物體內(nèi)存在大量具有拮抗活性的菌株,它們對(duì)由病原真菌、細(xì)菌、寄生線(xiàn)蟲(chóng)引起的植物病害有著不同程度的防治作用,通過(guò)不同的生防機(jī)制,使植物免受或減輕危害,有些還具有促生作用。內(nèi)生細(xì)菌由于定殖在植物體內(nèi),不易受環(huán)境影響,目前已經(jīng)引起植物學(xué)家、微生物學(xué)家等的重視,成為研究的熱門(mén)課題。近年來(lái)已從自然界中分離篩選到大量對(duì)辣椒疫病具有防控作用的生防菌[2-6]。

但目前利用內(nèi)生細(xì)菌防治植物病害,還沒(méi)有在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上大面積推廣應(yīng)用,主要是因?yàn)閼?yīng)用效果不穩(wěn)定。田間環(huán)境和植物體微生態(tài)環(huán)境中許多因子都會(huì)影響內(nèi)生細(xì)菌防病作用的發(fā)揮。Weyens等認(rèn)為內(nèi)生細(xì)菌防效不穩(wěn)定的原因之一是定殖量不穩(wěn)定[7]。例如2株產(chǎn)生1-氨基環(huán)丙烷-1-羧酸脫氨酶的內(nèi)生細(xì)菌DP24和XG32都能夠定殖在辣椒體內(nèi),DP24和XG32在辣椒根部達(dá)到最大定殖量的時(shí)間分別為接種后7、12 d,隨后逐漸下降,30 d后在根部檢測(cè)不到這2種細(xì)菌的存在[8]。筆者所在實(shí)驗(yàn)室篩選到1株能有效防治辣椒疫病的內(nèi)生細(xì)菌Pseudomonas fluorescens R15,它能穩(wěn)定定殖在辣椒體內(nèi),并且在定殖量高于6.3×105 CFU/g,防治辣椒疫病的效果達(dá)到100%。但是定殖一段時(shí)間后,其定殖數(shù)量逐漸下降,防治效果也逐漸降低,定殖30 d后防治辣椒疫病的效果為70.8%,防治效果不太理想[9]。文才藝等研究了內(nèi)生細(xì)菌EBS05在小麥體內(nèi)的定殖動(dòng)態(tài)及其對(duì)小麥紋枯病的防治作用,發(fā)現(xiàn)接種初期EBS05在小麥體內(nèi)的定殖量逐漸增加,10~12 d定殖數(shù)量達(dá)到最大,防治效果最好,建議在應(yīng)用EBS05進(jìn)行小麥紋枯病防治時(shí),分別于發(fā)病高峰期即冬前期和返青期的前10 d左右施藥可達(dá)到理想的防治效果[10]。現(xiàn)階段關(guān)于如何使內(nèi)生細(xì)菌成功定殖,并確保一定的定殖數(shù)量以及達(dá)到良好的防治效果方面的研究尚未見(jiàn)報(bào)道。

內(nèi)生細(xì)菌成功接入宿主植物的技術(shù)已經(jīng)成熟,例如通過(guò)傷根、灌根、蘸根、噴灑、涂抹、浸種等人工接種方法能使內(nèi)生細(xì)菌成功定殖在植物體內(nèi)。內(nèi)生細(xì)菌采用不同的接種方式以及宿主的健康狀況對(duì)內(nèi)生細(xì)菌在植物體內(nèi)的成功定殖并發(fā)揮作用起著決定性作用[11]。目前還未見(jiàn)報(bào)道關(guān)于使接種內(nèi)生細(xì)菌在宿主體內(nèi)穩(wěn)定保持一定菌體數(shù)量的處理方法。本研究通過(guò)對(duì)成功定殖內(nèi)生細(xì)菌的辣椒苗進(jìn)行不同處理,從定殖數(shù)量和對(duì)辣椒疫病的防效上研究了這些處理方法對(duì)內(nèi)生細(xì)菌R15菌株在辣椒根部的定殖量及防治效果的影響,為內(nèi)生細(xì)菌在農(nóng)業(yè)上更有效防治病原菌提供理論依據(jù)及技術(shù)支持。

1材料與方法

1.1試驗(yàn)材料及菌種培養(yǎng)

菌株R15經(jīng)鑒定為熒光假單胞菌Ⅱ型(Pseudomonas fluorescens biovar Ⅱ);定殖試驗(yàn)和防效試驗(yàn)表明其具有在辣椒體內(nèi)定殖的能力和防治辣椒疫病的特性[9]。

辣椒疫霉菌孢子懸浮液的制備:辣椒疫霉菌(Phytophthora capsici)由山東農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院張修國(guó)教授惠贈(zèng)。辣椒疫霉菌接種到燕麥培養(yǎng)基(50 g燕麥,1 000 mL蒸餾水,20 g瓊脂)上,置于25 ℃光照培養(yǎng)箱中培養(yǎng)7 d,用蒸餾水洗下孢子囊,配制孢子囊懸浮液。置4 ℃冰箱內(nèi)30 min,誘導(dǎo)孢子釋放,紗布過(guò)濾,用無(wú)菌水稀釋到105個(gè)孢子/mL。

辣椒品種為加州特大牛角椒,種子購(gòu)自江蘇明天種業(yè)科技有限公司,催芽后播種到無(wú)菌土中,2片子葉時(shí)移栽至 10 cm×15 cm(直徑×高)的花盆中,每盆4株苗,4~6葉期時(shí)供試驗(yàn)用。

精甲霜·錳鋅,購(gòu)自先正達(dá)(中國(guó))投資有限公司。

1.2接種劑的準(zhǔn)備

參照Simons等的方法[12]對(duì)R15進(jìn)行抗生素標(biāo)記,篩選到抗300 μg/mL鏈霉素的突變株,其菌落形態(tài)及拮抗活性與原菌株基本一致。將標(biāo)記的R15菌株接種到裝有含鏈霉素的50 mL牛肉膏蛋白胨培養(yǎng)基的250 mL三角瓶中,28 ℃、150 r/min振蕩48 h。將發(fā)酵好的菌株發(fā)酵液離心留下菌體,懸浮在無(wú)菌水中,利用分光光度計(jì)把濃度調(diào)為108 CFU/mL。

1.3試驗(yàn)設(shè)計(jì)和內(nèi)生細(xì)菌定殖數(shù)量調(diào)查方法

選取4~6葉期長(zhǎng)勢(shì)一致的辣椒盆栽苗,用傷根法接入內(nèi)生細(xì)菌,每株接種12.5 mL,分別在接種15、30、45 d后進(jìn)行如下處理,處理1:對(duì)接種的辣椒苗每隔15 d傷根并接種1次,共接種3次;處理2:對(duì)接種的辣椒苗每隔15 d傷根1次,共傷根3次;處理3:對(duì)接種的辣椒苗每隔15 d在根部周?chē)鷿补?.16%尿素溶液1次,共3次;處理4:對(duì)接種的辣椒苗每隔 15 d 灌根接種菌液1次,共接種3次。設(shè)第1次接種后不處理為對(duì)照組,同時(shí)設(shè)不接種內(nèi)生細(xì)菌為空白組。每組12盆,每盆4株苗,3次重復(fù)。分別在第1次接種5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60 d后隨機(jī)選取3棵辣椒苗,分別剪取根部,清洗,晾干,稱(chēng)質(zhì)量后,用75%乙醇表面消毒1 min,無(wú)菌水洗5次,1%次氯酸鈉處理 5 min,無(wú)菌蒸餾水洗滌5次,取最后1次清洗的無(wú)菌水 200 μL 涂于牛肉膏蛋白胨平板上,若沒(méi)有長(zhǎng)出細(xì)菌,就證明消毒徹底。將用清水洗凈的根置于無(wú)菌的組織勻漿器中搗碎,再用無(wú)菌蒸餾水梯度稀釋?zhuān)總€(gè)處理設(shè)3個(gè)重復(fù)。取稀釋梯度為10-2、10-3、10-4、10-5的稀釋液分別涂布于含 300 μg/mL 鏈霉素的牛肉膏蛋白胨平板上,每個(gè)梯度3個(gè)重復(fù),于28 ℃培養(yǎng)72 h后計(jì)數(shù)。

1.4對(duì)辣椒疫病防效的試驗(yàn)方法

試驗(yàn)設(shè)計(jì)同“1.3”節(jié),每個(gè)處理(包括對(duì)照組)分別在第1次接種10、25、40、55 d后接種辣椒疫霉孢子懸浮液,每株接 3 mL,25~28 ℃保濕7 d后調(diào)查發(fā)病情況。同時(shí)設(shè)不接種病原菌為空白對(duì)照,設(shè)清水澆苗后接病原菌作為陰性對(duì)照及噴灑農(nóng)藥(精甲霜·錳鋅)接種病原菌的作為陽(yáng)性對(duì)照。

1.5調(diào)查方法和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

辣椒疫病發(fā)病情況分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參照曹云等的方法[13]。0級(jí):沒(méi)有發(fā)病;1級(jí):莖基稍變黑,但植株健康不萎蔫;2級(jí):莖基變黑1~2 cm,葉片萎蔫,下部葉片偶有脫落;3級(jí):莖基變黑超過(guò)2 cm,葉片明顯萎蔫或落葉明顯;4級(jí):莖基變黑縊縮,除生長(zhǎng)點(diǎn)外全部落葉或整株萎蔫;5級(jí):植株全部枯死。

病情指數(shù)=∑(各級(jí)發(fā)病株數(shù)×各級(jí)代表數(shù)值)/(總株數(shù)×發(fā)病最重級(jí)的代表數(shù)值)×100;

發(fā)病率=發(fā)病株數(shù)/總株數(shù)×100%;

防治效果=(對(duì)照區(qū)病情指數(shù)-處理區(qū)病情指數(shù))/對(duì)照區(qū)病情指數(shù)×100%。

利用SPSS 17.0進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和方差分析,顯著性水平設(shè)定P<0.05,采用Origin 8.0軟件進(jìn)行圖形繪制。

2結(jié)果與分析

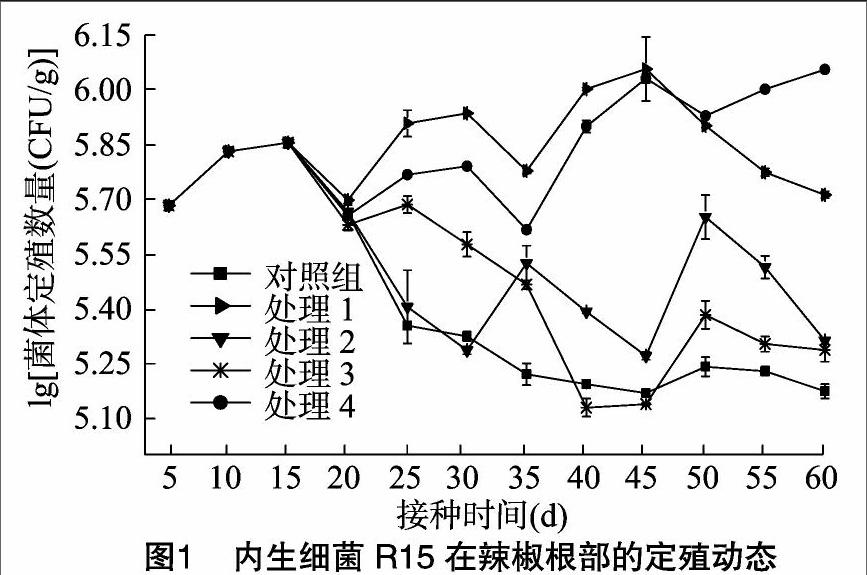

2.1不同處理對(duì)R15菌株在辣椒根內(nèi)定殖動(dòng)態(tài)的影響

由圖1可知,對(duì)照組在接種5~15 d,R15菌株在辣椒根內(nèi)定殖數(shù)量呈上升趨勢(shì),在15 d時(shí)達(dá)到最大值,為 105.86 CFU/g,15~30 d呈現(xiàn)逐漸下降趨勢(shì),30 d后定殖數(shù)量基本趨于穩(wěn)定,保持在105.22 CFU/g左右。總體趨勢(shì)為先增加后降低,最后趨于穩(wěn)定。未接種R15菌株的辣椒苗沒(méi)有分離出目的菌株。重復(fù)傷根接種(處理1)R15菌株定殖數(shù)量有大幅度增加,定殖數(shù)量最大,為106.06 CFU/g。只傷根處理方法(處理2)雖然能刺激內(nèi)生細(xì)菌定殖數(shù)量的變化,但與重復(fù)傷根接種比較不能使定殖數(shù)量明顯增加和維持較高的定殖量。接種后澆灌尿素溶液(處理3)R15菌株定殖數(shù)量比對(duì)照組下降慢,當(dāng)內(nèi)生細(xì)菌的定殖數(shù)量達(dá)到最低時(shí),再次澆灌尿素溶液(40 d),R15菌株的量有稍微增加的趨勢(shì)。多次灌根菌液(處理4)R15菌株的定殖數(shù)量明顯增加,每次灌根處理后R15菌株最大定殖量分別增加到105.79(30 d)、106.03(45 d)、106.06 CFU/g(60 d),并且在50 d后,內(nèi)生細(xì)菌R15菌株的數(shù)量高于多次傷根接種組(處理1)的定殖數(shù)量。

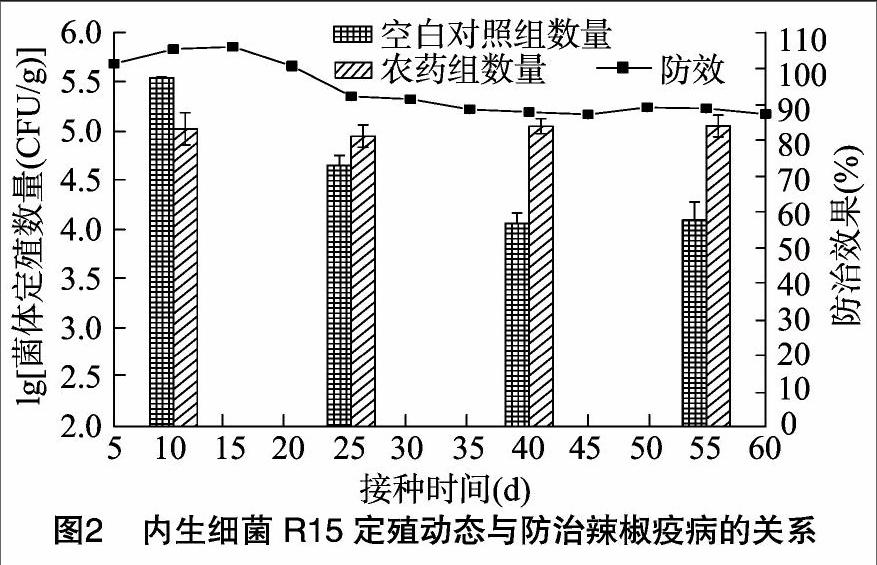

2.2內(nèi)生細(xì)菌R15接種后在辣椒根內(nèi)的定殖動(dòng)態(tài)與其防效的關(guān)系

由圖2可知,接種內(nèi)生細(xì)菌R15后,辣椒苗不進(jìn)行任何處理,防治辣椒疫病的效果與定殖數(shù)量呈正相關(guān),即內(nèi)生細(xì)菌定殖數(shù)量越高,防治效果越好;定殖數(shù)量趨于穩(wěn)定,防治效果也穩(wěn)定。總體來(lái)看,內(nèi)生細(xì)菌R15對(duì)辣椒疫病的效果呈先下降后穩(wěn)定的趨勢(shì),最低防治效果為58.3%。對(duì)未定殖內(nèi)生細(xì)菌R15的辣椒苗在接種辣椒疫霉前先噴灑農(nóng)藥,7 d后調(diào)查辣椒的發(fā)病情況,農(nóng)藥組的防效維持在85.4%左右。25 d后農(nóng)藥組控制辣椒疫病的效果均高于接種內(nèi)生細(xì)菌R15處理組。而清水處理后接種辣椒疫霉組的辣椒苗全部枯死。

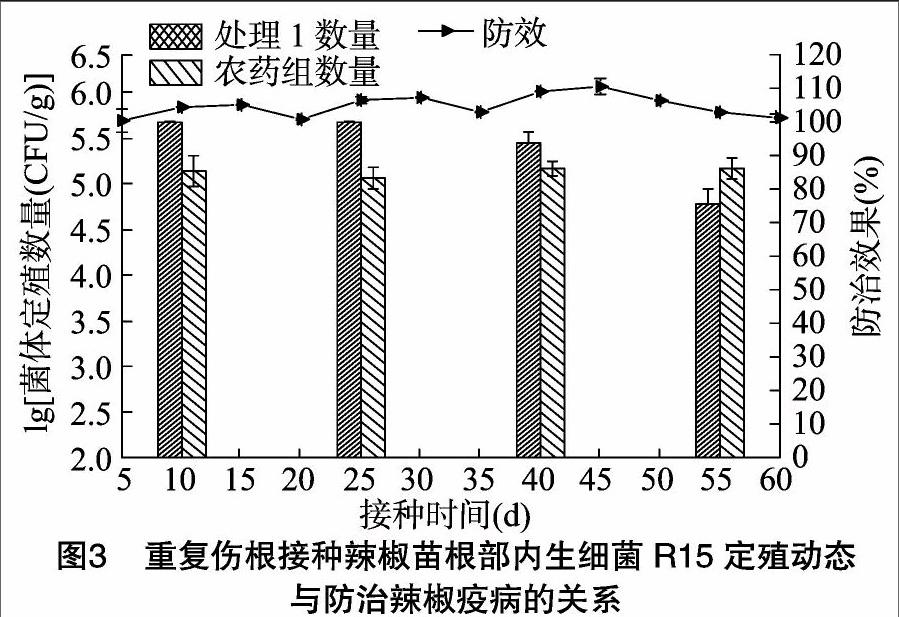

2.3重復(fù)傷根接種內(nèi)生細(xì)菌定殖動(dòng)態(tài)與防治辣椒疫病關(guān)系

由圖3可知,多次重復(fù)傷根接種處理內(nèi)生細(xì)菌的定殖量都保持在較高水平,盡管在10、25 d防治辣椒疫病的效果較高,但是在40 d后防治效果卻出現(xiàn)下降趨勢(shì),55 d防治效果僅為75.6%,低于農(nóng)藥組的防治效果。

2.4重復(fù)傷根內(nèi)生細(xì)菌在辣椒體內(nèi)定殖動(dòng)態(tài)與防效的關(guān)系

由圖4可知,盡管傷根能使內(nèi)生細(xì)菌的定殖量有所增加,但是對(duì)辣椒疫病的防治效果卻逐漸降低,防治辣椒疫病的效果與內(nèi)生細(xì)菌的定殖數(shù)量不成正相關(guān)關(guān)系。并且在每次處理后10 d接種辣椒疫霉,防治病原菌的效果均低于農(nóng)藥組,防治辣椒疫病的效果不理想。

2.5重復(fù)澆灌尿素內(nèi)生細(xì)菌定殖動(dòng)態(tài)與防效的關(guān)系

由圖5可知,內(nèi)生細(xì)菌R15防治辣椒疫病的效果與“22”節(jié)中相似,即防治辣椒疫病的效果隨著內(nèi)生細(xì)菌定殖數(shù)量的變化而變化。接種后25 d對(duì)病原菌的防效明顯高于“2.2”節(jié)中同一天的防效。可能由于澆灌尿素溶液,內(nèi)生細(xì)菌定殖數(shù)量下降緩慢,防治病原菌的效果有所增加,但提高不顯著(P>0.05)。

2.6重復(fù)灌根接種內(nèi)生細(xì)菌在辣椒根部定殖動(dòng)態(tài)與防效的關(guān)系

由圖6可知,接種R15后進(jìn)行灌根菌液處理,防治辣椒疫病的效果分為91.7%(25 d)、100%(40 d)、100%(55 d),定殖數(shù)量維持在較高水平,對(duì)疫病的防治效果也較高。與“2.3”節(jié)相比,第1次接種25 d后,防治辣椒疫病的能力較低,但是40 d后,重復(fù)傷根接種組的防效逐漸下降,而重復(fù)灌根接種組的防效依然保持在較高水平。