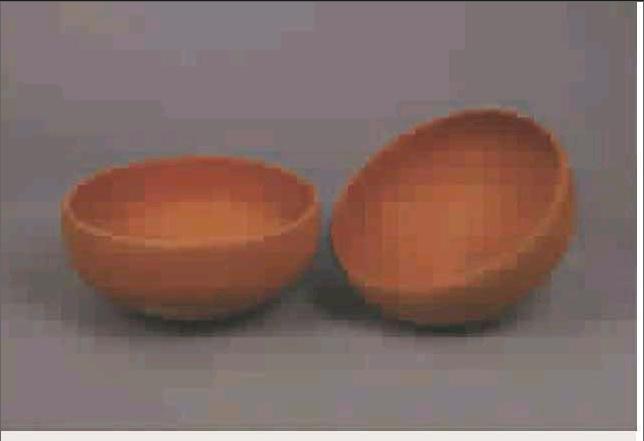

仰韶文化紅陶圜底缽

席治軍

原始人類進入新石器時代的分水嶺除了石器制作工藝的區別,還有一個重要的標志就是陶器的出現,它是人類第一次用火將一種物質改變為另一種物質。陶器也是當時人們最重要的生活用具。它是用黏土燒制而成,為了打水和煮食物而用,而黏

土是巖石風化而來,因而制陶也可視為人造巖石。黏土主要由八種元素的氧化物組成,其中硅、鋁熔點高,是成型的骨架,鉀、鈉、鈣、鎂等易熔助熔,在高溫下液化填充到未熔顆粒的孔隙中,這就叫燒結。而鐵、鈦還起到著色的作用,其中在富氧環境中燒成,呈現出氧化鐵的顏色就是紅陶;在缺氧環境中,氧化鐵被一氧化碳還原為鐵就是灰陶;用鐵、鈦含量低的黏土燒出的是白陶。鎮原縣博物館館藏的兩件紅陶缽就是我國古老先民在富氧環境中燒成的代表性器物之一,反映了遠古人類的聰明才智。

缽是古代人們最原始的盛儲器,與人們日常生活密切相關。從外型看,類似現代的碗,它兼有食器和炊器的功能。鎮原縣博物館館藏的這兩件泥質紅陶圜底缽1979年出土于鎮原縣三岔高莊遺址。缽高10.5厘米、口徑23厘米,重880克。素面,口微侈,圓唇,圜底。通體光滑,造型樸素大方,做工精細,質地細膩,燒制火候較高,器型規整。從器物口沿到器底逐漸由薄變厚,內壁上留有一些平行弦紋,大概是用慢輪加工時留下的,這是一件典型的仰韶文化代表器物。2002年6月,被甘肅省文物鑒定委員會定為國家一級文物。

仰韶文化因1921年在河南省澠池縣仰韶村發現而得名,它分布在黃河中游,位于今天的甘肅到河南之間,距今六七千年,屬于母系氏族繁榮階段,以定居農業和發達的制陶業為特點,其陶器以紅陶為主,典型器物有圜底缽、平底盆和尖底瓶等。鎮原境內發現的仰韶文化遺址有100多處,尤其以高莊遺址最為典型,文化內涵豐富,文化層堆積厚,暴露的遺跡遺物豐富。從收集到的器物和陶片看,它包括仰韶、常山下層、先周等文化類型。從這里收集到的52件文物看,有仰韶文化紅陶人頭罐,喇叭口灰陶尖底瓶,夾砂紅陶缸、盆等;常山下層文化單耳帶蓋紅陶罐、敞口高領折肩籃紋紅陶甕、籃紋單耳紅陶杯;周文化細繩紋灰陶鬲、灰陶尊、穿耳壺、鼎等。其中,被定為國家一級文物的就有4件。這兩件紅陶缽就是其中的一種,對于研究鎮原史前時期制陶業的發展有重要的參考價值。