基于Landsat 8衛星影像的海南島生態環境質量現狀評價

孫瑞 陳幫乾 吳志祥 蘭國玉 祁棟靈 陶忠良 楊川

摘 要 利用遙感手段準確獲取土地利用信息并評價其生態環境狀況是土地利用/覆被變化研究的必要前提。本文基于Landsat 8陸地成像儀(OLI)多光譜影像,采用決策樹分類方法提取2015年海南島土地利用信息,分析土地利用空間分布格局,并定量評價海南島生態環境質量現狀。結果表明:(1)通過構建決策樹分類模型,海南島土地利用分類總精度達86.10%,Kappa系數為0.81,分類結果能夠滿足空間分析與實際應用需求。(2)林地_橡膠主要分布在海南島中西部的儋州市、瓊中縣、白沙縣等地;林地_其他集中在中部和南部山區以及東北部丘陵地帶;耕地、建筑和裸土多處于沿海區域;水域主要有松濤水庫和大廣壩水庫。(3)以生境質量指數HQ、歸一化植被指數NDVI、歸一化土壤亮度指數NDSI和歸一化土壤濕度指數NDMI為輸入變量,建立基于30 m×30 m格網的生態環境質量綜合評價模型,結果顯示目前海南島生態環境總體狀況良好,但存在明顯的空間差異:中部和南部山區質量為優,山區四周臺地質量良好,沿海區域質量一般。這從側面反映了人類活動對區域生態環境質量的影響。

關鍵詞 Landsat 8;土地利用;生態環境質量;綜合評價;海南島

中圖分類號 X822 文獻標識碼 A

Assessment of Eco-environmental Quality in Hainan Island

Based on Landsat 8 Operational Land Imager Data

SUN Rui, CHEN Bangqian, WU Zhixiang, LAN Guoyu,

QI Dongling, TAO Zhongliang, YANG Chuan

Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agriculture Sciences / Danzhou Investigation

& Experiment Station of Tropical Crops, Ministry of Agriculture, Danzhou, Hainan 573717, China

Abstract Land use monitoring over large area and its eco-environmental quality assessment are the preconditions for land use change research based on remote sensing data. Hence, Landsat 8 operational land imager data was used to extract land use pattern and evaluate the eco-environmental quality of Hainan Island in 2015 by the decision tree classification method. The results revealed that(i)with the decision tree classification method established for Hainan Island, the overall accuracy was 86.10% and kappa was 0.81, which meant the classification results could be used for land use analysis.(ii)Rubber plantation was mainly distributed in three counties of Hainan Province, i.e., Danzhou, Qiongzhong and Baisha. Forest land focused in the central mountainous area and northeast part of the island. Arable land, building and bare land were mostly located in the coastal areas, and two reservoirs(Songtao and Daguangba)predominated in the water area of the island.(iii)the Synthesis evaluation model of eco-environmental quality in Hainan Island was built based on four indices, i.e., habitat quality index(HQ), normalized difference vegetation index(NDVI), normalized difference moisture index(NDMI)and normalized difference soil index(NDSI). And the results showed that the eco-environment was good for the island but with obvious spatial difference. That is, the eco-environment quality was excellent in the central mountainous area and good in the platform rounding the mountainous area, whereas the quality was normal in the coastal areas.

Key words Landsat 8; land use; eco-environmental quality; assessment; Hainan Island

doi 10.3969/j.issn.1000-2561.2017.09.002

海南島地處熱帶北緣,生態系統脆弱[1-2],土地利用/覆被狀況隨近幾十年來人類活動加劇發生了顯著變化[3]。特別是,因國情需要,我國自20世紀50年代開始在熱帶地區大規模種植天然橡膠,至2014年底海南橡膠種植面積已達54.23萬hm2 [4]。目前,圍繞橡膠林種植帶來水土保持功能減弱、土壤肥力下降以及與熱帶雨林保護相矛盾等生態學問題的爭議很大[5-9],橡膠產業可持續發展面臨新的挑戰。對此,弄清海南島土地利用時空演變過程以及橡膠林種植的生態環境效應是科學界研究的熱點。很多學者基于遙感影像對海南島不同歷史時期的土地利用類型進行了解譯[3,10-16],并發現采用Landsat TM(Thematic Mapper)和MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)遙感影像提取橡膠種植面積基本能反映區域橡膠種植分布情況[14-15]。然而,目前運用最新遙感手段提取海南島土地利用格局并評價其生態環境質量現狀的研究仍較少。

利用各種遙感指數對區域生態環境質量狀況進行監測和評價[17-21]是生態環境保護領域的重要組成部分。2006年和2015年國家環境保護總局先后頒布了《生態環境狀況評價技術規范(試行)》和《生態環境狀況評價技術規范》[22],提出運用生物豐度指數、植被覆蓋指數、水網密度指數、土地脅迫指數、污染負荷指數和環境限制指數等定量評價區域生態環境狀況。該方法在國內縣級以上的生態環境狀況及變化趨勢評價中得到了廣泛應用[23-27],但也存在無法空間可視化的問題。在當前衛星遙感對地觀測系統快速發展的大背景下,通過遙感影像計算獲得評價指標,建立基于柵格的生態環境質量綜合評價模型,可較好地說明被評價區域內不同生態環境狀況的空間分布情況,亦可用于生態環境質量時空變化的快速評價。

Landsat 8衛星是美國國家航空航天局(NASA)于2013年發射,攜帶陸地成像儀(Operational Land Imager,OLI)和熱紅外傳感器(Thermal Infrared Sensor,TIRS)兩個傳感器[28]。其中OLI有9個波段的感應器,覆蓋了從紅外到可見光的不同波長范圍,為全球資源環境變化研究提供了重要支撐。鑒于Landsat 8衛星數據具有顯著表達地表植被特征的能力,本文以海南島為研究區,基于多景Landsat 8 OLI多光譜影像,采用決策樹分類方法,提取2015年海南島土地利用信息,分析土地利用空間分布格局,定量評價生態環境質量現狀,從而為研究區土地利用合理布局與生態環境保護提供理論依據,為進一步評估我國熱帶地區橡膠林時空演變及其環境效應奠定基礎。

1 數據與方法

1.1 研究區域

海南島(18°09'~20°11'N,108°37'~111°03'E)位于北回歸線以南,東亞大陸東南端,陸地面積3.4×104 km2。地形中間高聳、四周低平,由中部山區向外圍逐級下降構成明顯的環形層狀地貌梯級結構:山地-丘陵-臺地-平原。氣候類型屬典型的海洋性熱帶季風氣候,全年溫暖濕潤,多年平均氣溫24.4 ℃,年均雨量為1 718.6 mm,其中5~10月份雨量占全年降水量的82.6%[29]。

1.2 方法

1.2.1 遙感數據及預處理 Landsat 8 OLI多光譜影像來源于美國地質調查局(United States Geological Survey, USGS, http://earthexplorer.usgs.gov/),空間分辨率為30 m。參照之前基于Landsat MSS(Multispectral Scanner)/TM/ETM+(Enhanced Thematic Mapper Plus)影像提取橡膠林地的研究[30-31],本文土地利用信息提取主要時間窗口為1~3月份。因覆蓋海南島的Landsat OLI影像多受云雨天氣的影響,影像質量受到嚴重影響,故采用2014~2016年的13景Landsat OLI影像合成無云影像,以分析2015年土地利用分布情況和綜合評價環境質量現狀,影像信息統計見表1。

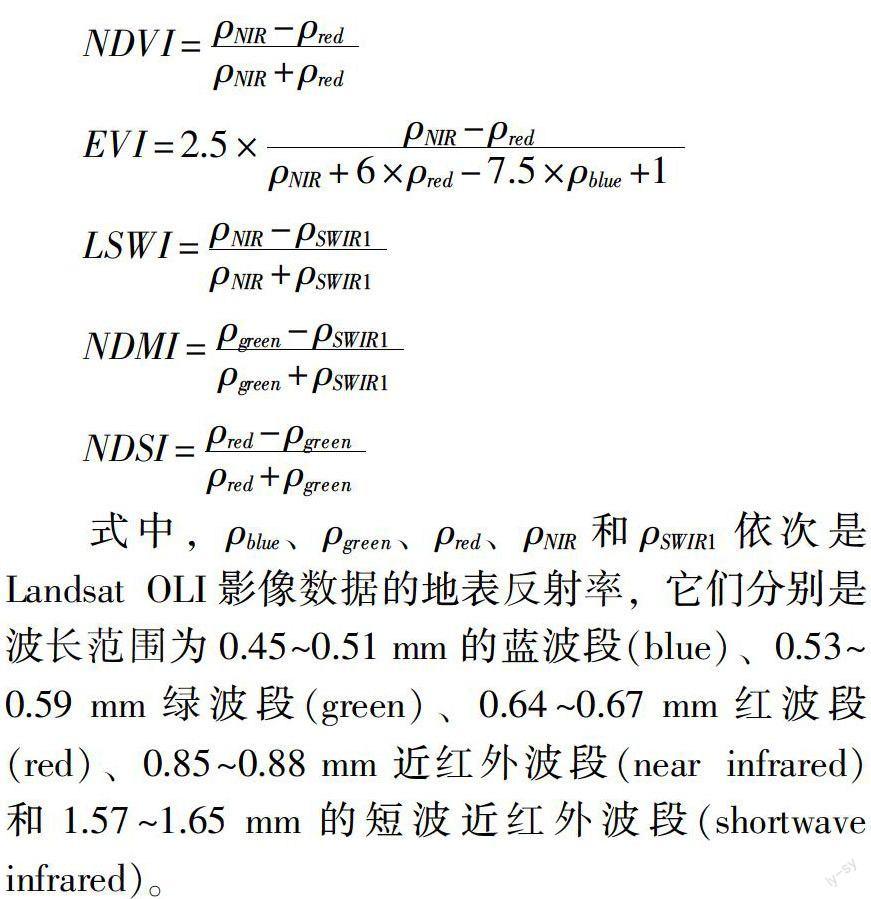

所獲取的Landsat OLI影像產品已經過輻射校正和大氣校正,具有很高的幾何定位精度,并含云掩膜處理的數據文件。首先,運用遙感影像處理軟件ENVI對獲取的Landsat OLI影像和云掩膜數據進行波段運算,提取無云影像。其次,選擇原始影像生成時間相近的無云影像,對其進行鑲嵌和裁剪處理,生成覆蓋整個海南島的無云影像數據。最后,計算歸一化植被指數(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)[12]、增強植被指數(Enhanced Vegetation Index,EVI)[12]、地表水指數(Land Surface Water Index,LSWI)[12]、歸一化土壤濕度指數(Normalized Difference Moisture Index,NDMI)[32]和歸一化土壤亮度指數(Normalized Difference Soil Index,NDSI)[32],用以構建決策樹分類模型和生態環境狀況指數模型。NDVI、EVI、LSWI、NDMI和NDSI的計算公式如下:

式中,ρblue、ρgreen、ρred、ρNIR 和 ρSWIR1依次是Landsat OLI影像數據的地表反射率,它們分別是波長范圍為0.45~0.51 mm的藍波段(blue)、0.53~0.59 mm綠波段(green)、0.64~0.67 mm紅波段(red)、0.85~0.88 mm近紅外波段(near infrared)和1.57~1.65 mm的短波近紅外波段(shortwave infrared)。

1.2.2 土地利用分類方法與分類結果驗證 根據《全國土地利用現狀分類》(2007年)國家標準以及中國科學院資源環境數據中心土地資源分類系統,結合Landsat OLI影像特性及研究區地物分布的特點,本文將土地利用類型分為林地_橡膠、林地_其他、耕地、建筑與裸土、水域等五大類,各類型定義如下:

(1)林地_橡膠:橡膠林地。

(2)林地_其他:除橡膠林地外的其他林業用地。

(3)耕地:直接用于農業生產的土地。

(4)建筑與裸土:包括城市建成區、交通道路、農村居民點用地以及植被覆蓋度在5%以下的裸土地等。

(5)水域:天然陸地水體。

2015年野外調查工作主要針對這5種類型進行開展(圖1)。調查過程中采用GPS相機記錄土地利用信息,并結合Google Earth中2015年左右的高清影像繪制感興趣區(Region of Interest, ROI)。本文共繪制583個林地_橡膠、196個林地_其他、77個耕地、30個建筑與裸土、29個水域ROI,分別相當于22 516、23 908、5 778、4 434、11 737個30 m×30 m的像元。針對不同土地類型的ROI,運用分層隨機抽樣方法,選擇70%的ROI用于決策樹分類算法訓練,30%的ROI用于結果驗證,即根據30%的ROI對分類結果計算混淆矩陣和Kappa系數,定量評價分類精度。同時,將分類結果與統計年鑒中的統計數據進行比較來進一步驗證分類結果精度。

1.2.3 生態環境質量評價因子選擇與模型構建

參照國家環境保護總局頒布的《生態環境狀況評價技術規范》[22],并考慮數據的可獲取性、持續性和動態性,本文采用生境質量指數(Habitat Quality Index,HQ)、NDVI、NDSI和NDMI分別反映被評價單元內生境質量的適宜性、植被覆蓋度、土地退化度和水分豐富度。根據本研究的土地利用類型,HQ的計算公式調整為:

HQ =(0.30×林地_橡膠+0.34×林地_其他+0.11×耕地+0.04×建筑與裸土+0.21×水域)/區域面積。

生態環境質量評價模型由生態環境質量指數(Eco-environmental Quality Index,EQI)表示,其計算方法為:

EQI=0.375×(Abio×HQ)+0.275×(Aveg×NDVI)+0.175×(100-Aero×NDSI)+0.175×(Awat×NDMI)

其中,HQ的值域范圍為0~1,NDVI、NDSI和NDMI的值域范圍為-1~1。Abio為HQ的歸一化指數,其計算方法為:Abio=100/Abio最大值,Abio最大值指生境質量指數歸一化處理前的最大值。Aveg、Aero和Awat分別為NDVI、NDSI和NDMI的歸一化指數,歸一化處理公式為A=(A原始值+1)/2×100,式中,A原始值為歸一化處理前的值。歸一化指數值域范圍0~100。

根據EQI值,將生態環境質量分為5級[24],即優(EQI≥75)、良(55≤EQI<75)、一般(35≤EQI<55)、較差(20≤EQI<35)和差(EQI<20)。

2 結果與分析

2.1 海南島土地利用分類

2.1.1 分類模型構建 對不同土地類型訓練樣本分別計算NDVI、EVI、LSWI、NDMI和NDSI值(圖2),找出不同地類之間的差異,從而實現目標地類的提取。根據不同地類的歸一化指數,水域NDVI小于0且NDMI大于0,其余地類NDVI值均大于0且NDMI小于0,故首先可根據NDVI和NDMI將水域與其他地類進行分離。林地_其他主要為天然林,NDVI在所有地類中最大,可用NDVI>0.70實現與剩余地類的分離。林地_橡膠NDMI在所有地類中最小,可用NDMI<-0.57提取橡膠林。建筑與裸土和耕地在EVI的分離性比較顯著,故可用EVI<0.15實現建筑與裸土和耕地的分離。在此基礎上,構建決策樹分類模型(圖3),從而實現土地利用信息快速、精確地提取。

2.1.2 分類結果精度評價 根據混淆矩陣(表2),海南島土地利用總體分類精度為86.10%,Kappa系數為0.81,說明基于多時相Landsat OLI影像的土地利用分類結果能夠滿足空間分析與實際應用需求。其中,水域和建筑與裸土的分類精度均較高,生產者精度和用戶精度均超過82%,錯分誤差均主要來自耕地(分別為53和191個像元)。究其原因,耕地包含水稻田、農作物用地等,旱季水稻田和一些農作物尚未耕作,植被覆蓋度低,從而使得水稻田和水域、部分農作物用地和建筑與裸土發生誤分。此外,林地_橡膠、林地_其他和耕地易發生混淆。林地_其他的生產者精度和用戶精度分別為96.42%和83.03%,錯分誤差主要來自林地_橡膠(1 198個像元)和耕地(208個像元);林地_橡膠生產者精度和用戶精度分別為72.38%和97.10%,錯分誤差主要來自耕地(89個像元)和林地_其他(42個像元);耕地分類精度最低,生產者精度僅67.69%,用戶精度為57.16%,錯分誤差主要來自林地_橡膠(584個像元)和林地_其他(176個像元)。

2.1.3 分類結果分析 分類結果表明,2015年海南島林地面積為213.23萬hm2,約占海南島總面積的63.09%,其中橡膠林地面積占17.80%;耕地、建筑與裸土、水域分別約占海南島總面積的29.05%、3.50%、3.04%。該分類結果與2015年《海南統計年鑒》[4]中的統計數據基本一致:海南省林地面積211.0萬hm2,森林覆蓋率為61.5%;淡水總面積13.7萬hm2,占海南陸地面積的3.87%;橡膠林地和農作物播種面積分別占海南島總面積的16.0%和25.36%,由此可進一步說明本文分類精度較高、分類結果較可靠。根據2015年海南島土地利用類型空間分布圖(圖4),林地_橡膠主要分布在海南島中西部的儋州市、瓊中縣、白沙縣等地,林地_其他主要集中在中部和南部山區以及東北部丘陵地帶;耕地多處于沿海的平原地區;建筑和裸土主要分布在沿海區域;水域則多分布在中北部的松濤水庫和中西部的大廣壩水庫,沿海區域及東部的文昌和瓊海地區亦為水域分布較多區域。

2.2 海南島生態環境質量綜合評價

2.2.1 基于遙感的參評因子空間分布 因HQ根據土地利用類型獲取,故海南島歸一化HQ空間分布(圖5-A)與土地利用類型空間分布(圖4)相關:土地利用類型為林地_其他的中部和南部山區生境質量指數值高,生物棲息地質量好;沿海區域多為耕地、建筑與裸土,生境質量指數值低,生物棲息地質量較差。

NDVI值越大,表示被評價單元內植被覆蓋程度越高。由圖2知,不同土地利用類型NDVI值為林地_其他>林地_橡膠>耕地>建筑與裸土>水域。因此,土地利用類型主要為林地_其他的中部和南部山區NDVI值最大,植被覆蓋度最高;而分布在中北部的松濤水庫和中西部的大廣壩水庫NDVI值最小(圖5-B)。

NDSI值越大,表示評價單元內土壤裸露程度越高、土壤退化越嚴重。中部和南部山區以及水域分布區NDSI值均較小(圖5-C),土壤裸露程度較低;沿海區域NDSI值較大,土壤裸露程度較高、土壤退化較嚴重。

NDMI值越大,表明被評價單元內土壤水分越豐富。海南島沿海區域和水域分布區的NDMI值較大,土壤水分較豐富;中北部和西北部區域NDMI值較小,土壤水分相對較少(圖5-D)。

2.2.2 綜合評價結果 根據生態環境質量指數(EQI=63.14),2015年海南島生態環境質量總體狀況良好,生態環境質量級別主要有優、良和一般(圖6)。其中,林地_其他生態環境質量為優,林地_橡膠和水域生態環境質量為良,耕地、建筑與裸土生態環境質量一般(表3)。

整體看,生態環境質量為優的區域主要分布在中部和南部山區,占海南島總面積的32.06%,土地利用類型為林地_其他,生物棲息地質量好,土壤裸露程度較低,土壤水分較多,生態系統穩定。生態環境質量良好的區域分布在山區四周臺地,占總面積的33.93%,該區域多分布橡膠等人工林,植被覆蓋度較高,生物棲息地質量較好,土壤水分相對較少。生態環境質量一般的區域則主要分布在沿海,占總面積的31.72%。沿海區域多為耕地、建筑與裸土,植被覆蓋度低,生物棲息地質量較差,土壤裸露度高。這從側面反映了人類活動對區域生態環境質量的影響。

3 討論

利用遙感手段準確獲取土地利用信息對生態環境評價具有重要意義。針對海南島,蔡運龍[10]、趙健等[3]和王樹東等[11]先后利用TM影像解譯了不同歷史時期的土地利用類型;最近,Dong等[12]聯合PALSAR和MODIS影像提取了2007年海南島森林和橡膠林面積,陳幫乾等[13]利用PALSAR和多時相TM/ETM+光學影像完成了2010年海南島土地利用信息的提取。然而,上述研究均未運用提取的土地利用信息進一步評價海南島生態環境質量狀況,以及探討土地利用變化引起的生態環境效應。鑒于此,本文采用Landsat OLI影像,根據光譜特征構建決策樹分類模型,提取2015年海南島土地利用信息,進而評價海南島生態環境質量現狀,為未來海南島土地利用變化的生態環境效應研究提供基礎數據。

本文基于Landsat OLI影像的海南島土地利用分類精度較高(總精度86.10%,Kappa系數0.81)。其中,水體的生產者精度和用戶精度均在97%以上,林地_其他和建筑與裸土的生產者精度和用戶精度均高于82%,林地_橡膠的生產者精度和用戶精度分別為97.10%和72.38%。然而,由于熱帶地區常年多云雨,多光譜光學遙感影像的質量受到嚴重影響,本文采用的Landsat OLI影像由2014~2016年旱季的13景影像鑲嵌而成。原始影像生成時間不同導致區域地表植被存在物候差異,從而可能會影響分類精度。因此,未來研究將通過聯合雷達影像,實現多源遙感影像優勢互補,同時考慮地形地貌特征、加入決策函數和專家知識等,希望進一步提高土地利用分類精度。

根據本文海南島生態環境質量綜合評價結果,2015年海南島林地_橡膠生態環境質量為良,生態環境質量指數(EQI=66.46)低于林地_其他(EQI=75.93),但高于水域、耕地、建筑與裸土等土地利用類型。考慮到目前圍繞橡膠林種植帶來的生態學問題爭議很大[5-9],未來將重點探討橡膠林種植引起的海南島生態環境效應。此外,隨著《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》的公布,海南土地開發在近幾年再次進入如火如荼的狀態。國際旅游島建設與海南工業化、城鎮化發展相交疊,各行業對土地資源的需求旺盛,增長勢頭迅猛。根據綜合評價結果,2015年海口附近區域、以及其他縣市等人類活動集中區域的生態環境質量較差,這從側面反映出人類活動對區域生態環境質量的影響。為此,建議當地政府在將海南島建設為“國際旅游島”的過程中,應處理好人為利用和生態環境保護的關系,特別是重點保護生態環境質量為優的區域。

參考文獻

[1] 孫玉軍, 王效科, 王如松. 五指山保護區生態環境質量評價研究[J]. 生態學報, 1999, 19(3): 365-370.

[2] 周丹華. 海南省萬泉河流域生態脆弱性研究[D]. 株洲: 中南林業科技大學, 2013.

[3] 趙 健, 魏成階, 黃麗芳, 等. 土地利用動態變化的研究方法及其在海南島的應用[J]. 地理研究, 2001, 20(6): 723-730.

[4] 海南省統計局, 國家統計局海南調查總隊. 海南統計年鑒[M]. 北京: 中國統計出版社, 2015.

[5] Qiu J. Where the rubber meets the garden[J]. Nature, 2009, 457: 246-247.

[6] Ziegler A D, Fox J M, Xu J. The rubber juggernaut[J]. Science, 2009, 324: 1 024-1 025.

[7] 安 鋒, 陳秋波, 謝貴水, 等. 橡膠人工林的水文生態效應[J]. 中國農學通報, 2010, 26(22): 359-365.

[8] Tan Z H, Zhang Y P, Song Q H, et al. Rubber plantations act as water pumps in tropical China[J]. Geophysical Research Letters, 2011, 38, L24406, doi: 10.1029/2011GL050006.

[9] Zhai D L, Cannon C H, Dai Z C, et al. Deforestation and fragmentation of natural forests in the upper Changhua watershed, Hainan, China: implications for biodiversity conservation[J]. Environmental Monitoring and Assessment, 2015, 187(1): 1-12.

[10] 蔡運龍. 海南島土地利用的遙感調查與機助制圖[J]. 國土資源遙感, 1993, 4(4): 17-27.

[11] 王樹東, 張立福, 陳小平, 等. 基于Landsat TM的熱帶精細地物信息提取的模型與方法——以海南島為例[J]. 生態學報, 2012, 32(22): 7 036-7 044.

[12] Dong J, Xiao X, Sheldon S, et al. Mapping tropical forests and rubber plantations in complex landscapes by integrating PALSAR and MODIS imagery[J]. Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2012, 74: 20-33.

[13] 陳幫乾, 李香萍, 肖向明, 等. 基于PALSAR雷達數據與多時相TM/ETM+影像的海南島土地利用分類研究[J]. 熱帶作物學報, 2015, 12: 2 230-2 237.

[14] Chen B, Li X, Xiao X, et al. Mapping tropical forests and deciduous rubber plantations in Hainan Island, China by integrating PALSAR 25-m and multi-temporal landsat images[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2016, 50: 117-130.

[15] 張京紅, 陶忠良, 劉少軍, 等. 基于TM影像的海南島橡膠種植面積信息提取[J]. 熱帶作物學報, 2010, 31(4): 661-665.

[16] 陳匯林, 陳小敏, 陳珍麗, 等. 基于MODIS遙感數據提取海南橡膠信息初步研究[J]. 熱帶作物學報, 2010, 31(7): 1 181- 1 185.

[17] Ying X, Zeng G M, Chen G Q, et al. Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality—a case study of Hunan Province, China[J]. Ecological Modelling, 2007, 209(2): 97-109.

[18] Li A, Wang A, Liang S, et al. Eco-environmental vulnerability evaluation in mountainous region using remote sensing and GIS—a case study in the upper reaches of Minjiang River, China[J]. Ecological Modelling, 2006, 192(1): 175-187.

[19] 徐涵秋. 區域生態環境變化的遙感評價指數[J]. 中國環境科學, 2013, 33(5): 889-897.

[20] 周文英, 何彬彬. 四川省若爾蓋縣生態環境質量評價[J]. 地球信息科學學報, 2014, 16(2): 314-319.

[21] 王士遠, 張學霞, 朱 彤, 等.長白山自然保護區生態環境質量的遙感評價[J]. 地理科學進展, 2016, 35(10): 1 269-1 278.

[22] 國家環境保護總局. HJ192-2015 生態環境狀況評價技術規范[S]. 2015.

[23] Cui E, Ren L, Sun H. Evaluation of variations and affecting factors of eco-environmental quality during urbanization[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22(5): 3 958-3 968.

[24] 王宏偉, 張小雷, 喬 木, 等. 基于GIS的伊犁河流域生態環境質量評價與動態分析[J]. 干旱區地理, 2008, 31(2): 215-221.

[25] 王 瑤, 宮輝力, 李小娟. 基于GIS的北京市生態環境質量監測與分析[J]. 國土資源遙感, 2008, 75(1): 91-96.

[26]孟 巖, 趙庚星. 基于衛星遙感數據的河口區生態環境狀況評價——以黃河三角洲墾利縣為例[J]. 中國環境科學, 2009, 29(2): 163-167.

[27] 張 彬, 楊聯安, 向 瑩, 等. 基于RS和GIS的生態環境質量綜合評價與時空變化分析——以湖北省秭歸縣為例[J]. 山東農業大學學報(自然科學版), 2016, 47(1): 64-76.

[28] Roy D P, Wulder M A, Loveland T R, et al. Landsat-8: Science and product vision for terrestrial global change research[J]. Remote Sensing of Environment, 2014, 145: 154-172.

[29] 孫 瑞, 吳志祥, 陳幫乾, 等. 近55年海南島氣候要素時空分布與變化趨勢[J]. 氣象研究與應用, 2016, 37(2): 1-7.

[30] 劉曉娜, 封志明, 姜魯光. 基于決策樹分類的橡膠林地遙感識別[J]. 農業工程學報, 2013, 29(24): 163-172.

[31] 寇衛利. 基于多源遙感的橡膠林時空演變研究[D]. 昆明: 昆明理工大學, 2015.

[32] 鐘海燕. 鄱陽湖區土地利用變化及其生態環境效應研究[D]. 南京: 南京農業大學, 2011.