渭河武山站以上水沙變化特點分析

劉社強

摘要:依據渭河武山水文站及以上區域21個雨量站1975-2015年的水文觀測數據,對武山站以上區域的水沙變化及影響因素進行了分析。結果表明:①武山站以上區域降水量、徑流量、輸沙量均呈下降趨勢,以1988年為界比較,降水量減小了4.9%,徑流量減小了48.7%,輸沙量減小了36.0%;②年降水量序列不存在明顯的變化趨勢,徑流量、輸沙量分別在1988年、2004年發生了一次減少突變。

關鍵詞:水沙變化;武山站;渭河;1975-2015年

1研究區概況

渭河武山站位于甘肅省武山縣城北,于1974年7月1日設立,集水面積為8 080 km2,距河口693 km。研究區(流域)形狀近似扇形(見圖1),渭河自西北向東南流經渭源、隴西兩縣,于武山縣折轉向東。右岸植被較好,產流量大,含沙量小,主要支流有漳河、榜沙河;左岸為黃土丘陵區,植被差,產流量小,含沙量大,為該區域主要產沙區,主要支流有秦祁河、咸河。

區域內主要受大陸性季風氣候影響,年內降水極不均勻,暴雨多發生在夏秋兩季,7-8月最多。地形起伏變化較大,由降水匯流形成的洪水多為陡漲陡落型,浪大流急,水草、生活垃圾及其他漂浮物較多。

武山站測驗河段基本順直,左右兩岸均為石砌河堤,基本斷面上游約400 m處有一座公路橋,約700 m處有一處滾水壩,基本斷面下游約800 m處有一座人行便橋。測驗河段內河床組成為沙卵石,斷面沖淤變化較大,水流常因洪水來源不同在斷面左右擺動,水位流量關系受洪水漲落及沖淤的影響較大。

2水文要素變化

2.1區域降水量

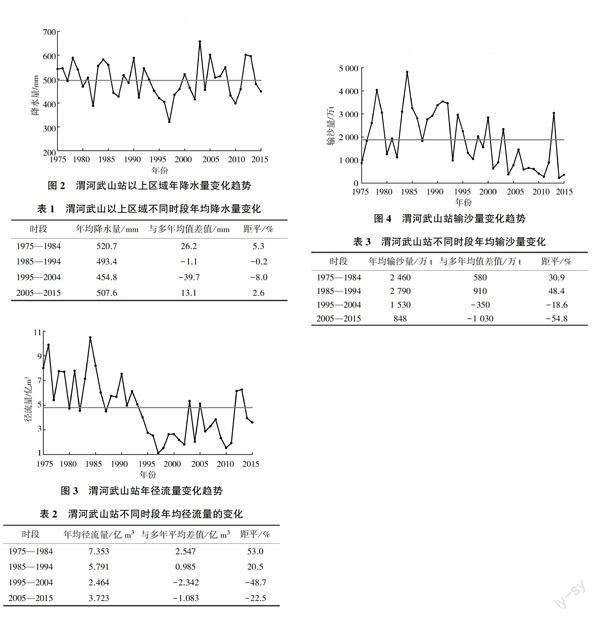

由圖2可以看出,武山站以上年降水量變幅較小。由表1可知,研究區年均降水量的變化不是十分明顯,1985-1994年年均降水量比1975-1984年的小27.3mm,比多年(1975-2015年)均值小1.1 mm;1995-2004年年均降水量減幅最大,比多年均值小39.7 mm;2004年以后年均降水量有所增大,距平為2.6%。

2.2徑流量

根據武山站1975-2015年的年徑流量資料(見圖3)可以看出,徑流量減小趨勢十分明顯。由表2可知徑流量變化較為顯著,1985-1994年年均徑流量比1975-1984年的小1.562億m3:1995-2004年年均徑流量比1975-1984年的小4.889億m3,距平為-48.7%;2005-2015年年均徑流量比1975-1984年的小3.630億m3,距平為-22.5%。

2.3輸沙量

由圖4可以看出,武山站輸沙量減小趨勢也十分明顯。由表3可知輸沙量的變化與徑流量變化并不完全一致,1985-1994年年均輸沙量比1975-1984年的大330萬t;1995-2004年年均輸沙量開始減小,比1985-1994年小1 260萬t,距平為-18.6%;2004年以后輸沙量減幅加大,距平為-54.8%。

3變化成因分析

3.1突變分析

由渭河武山站以上區域年降水量、年徑流量、年輸沙量的M-K突變點檢驗可知:年降水量不存在明顯的變化趨勢:年徑流量和年輸沙量序列均存在顯著的減小趨勢,年徑流量在1988年前后發生了一次減少突變,年輸沙量在2004年前后發生了一次減少突變。

3.2降水量與徑流量、徑流量與輸沙量的關系

由圖5可以看出,在相同降水量條件下,1989年后的多數年份徑流量明顯小于1988年前的,說明武山站以上區域的降水徑流關系發生了變化。降水徑流關系的變化除受雨強變化的影響外,人類活動也是變化的主要原因。隨著水土保持、退耕還林、集雨節水工程等措施的實施,武山站以上區域2015年的植被覆蓋度與20世紀80年代相比增加了25%,這些因素的變化是導致水沙量減少的重要原因。

由圖6可以看出,在相同徑流量條件下,2005年后多數年份的輸沙量明顯小于2004年前的,說明渭河武山站以上區域的徑流量輸沙量關系也發生了變化。輸沙量的減少除與大暴雨場次、洪峰流量500 m3/s以上洪水場次及徑流量明顯減小有關外,還受人類活動因素的影響。區域內退耕還林、水土保持工程措施的實施,逐步改善了武山站以上區域的流域下墊面狀況。2004年以來,在自然和人類活動因素的綜合作用下,該區域水土流失大幅減少。

3.3水沙年內變化分析

由表4可以看出,兩系列各月平均值相比,1989-2015年年降水量、徑流量、輸沙量分別減小4.9%、48.7%、36.0%。降水量、徑流量、輸沙量的月變化各有特點。年降水量雖減少不多,但年內非汛期(1、2、4、10月)降水量增大0.3%-60.3%,其他月份降水量減小3.4%-12.2%。研究區內大部分區域土壤為超滲產流區,非汛期降水量的增大、主汛期降水量及大暴雨場次的減少均有利于土壤下滲,不利于產生地面徑流;受降雨及人類活動影響,多年平均徑流量減小48.7%,4-12月徑流量減幅均在40.0%以上,其中9月為65.0%,1-3月徑流量減幅較小,均在40.0%以下,使年內各月流量趨于“均勻”,這可能與相應月份降水量的增大有關。輸沙量的變化與降水量、降水強度、產匯流大小、植被狀況、人類活動等因素有關。多年平均輸沙量減小36.0%,5月、7-10月輸沙量減少較多,其中9月為66.7%,這與徑流量的變化一致;6月輸沙量增大5.8%,可能與人類活動因素有關。

另外,武山站洪峰流量逐年減小的趨勢明顯。根據實測資料統計,1975-1992年大部分年份的年最大流量在500 m3/s以上,年最大流量超過1 000 m3/s的年份有7 a,歷年最大洪峰流量發生在1978年,為2 480 m3/s。從1993年開始,武山站未發生洪峰流量大于1(100 m3/s的洪水,2011年最大流量僅為88.5 m3/s,大部分年份的年最大流量在500 m3/s以下。歷年(1975-2015年)最大含沙量的變化趨勢并不明顯,大部分年份最大含沙量在500 kg/m3以上,歷年最大含沙量為902 kg/m3(2002年),年最大含沙量序列中最小值發生在2014年,為376 kg/m3,說明區域內局部植被、下墊面條件差,在小范圍暴雨(驅動力)作用下,小水攜大沙的高含沙洪水并未減少。

4結語

(1)渭河武山站以上區域水、沙量均呈減少趨勢,以1988年為界比較,降水量減小了4.9%,徑流量減小了48.7%,輸沙量減小了36.0%。與徑流量、輸沙量相比,降水量減小趨勢不是十分明顯。年內各月的變化趨勢與年變化趨勢并不一致。

(2)經突變分析得知,年降水量序列不存在明顯的變化趨勢;徑流量、輸沙量分別在1988年、2004年前后發生了一次減少突變。