巴斯奎特:一位涂鴉藝術家的起落

林慧萍

“巴斯奎特:不為人知的筆記本”日前正在美國俄亥俄州克里夫蘭市中心的克利夫蘭美術館展出,展覽將展至4月23日。

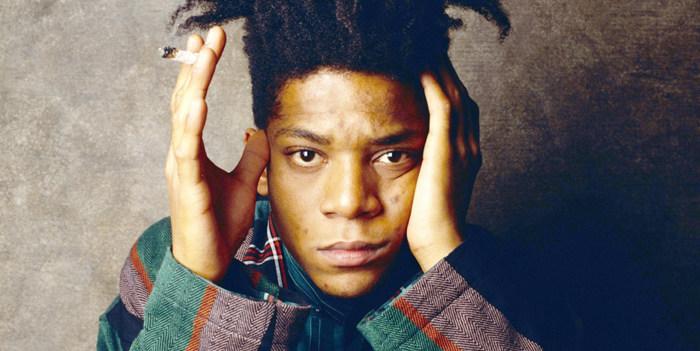

巴斯奎特,是二戰后美國涂鴉藝術家,新藝術的代表人物。今年9月,他的個展還將在英國倫敦開始展出。“巴斯奎特:真的成名”是巴斯奎特作品首次在英國大規模展出的展覽。作為紐約的前衛天才藝術家,巴斯奎特在1978年得到媒體的關注,他與同學艾爾·迪亞茲一起以“SAMO”之名,在紐約各地涂鴉謎一般的語句,在這之后不久巴斯奎特迅速地成為同代人中出名的藝術家。

據悉,“巴斯奎特:真的成名”由迪特爾·布赫哈特博士和巴比肯藝術中心策展人艾莉諾·奈恩策展,并由巴比肯與席恩美術館合作組織,從國際博物館和私人收藏中借出作品,百余件非凡的精選作品中有很多都不曾在英國展出。其中包括巴斯奎特為1981年在美國紐約當代藝術中心(PS1)舉辦的重要展覽“紐約/新浪潮”而創作的作品。自學成才的巴斯奎特,在從解剖繪圖到爵士等極其廣泛的原始材料與藝術中獲得體驗。這將是一場聚焦藝術家與音樂、文字、電影和電視之間關系的展覽,其呈現的新研究將讓觀眾以前所未有的方式認識這位藝術家的一些知名畫作和涂鴉。

從自學成才到一舉成名

讓-米切爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat,1960-1988年),出生于紐約的布魯克林區,成長于中產階級家庭,母親是具有波多黎各血統的黑人,父親則具有海地血統。父母從小提供給他優質的教育,并有意鼓勵他對藝術的喜愛,父親經常帶給他繪畫用的紙,母親經常帶他參觀各大博物館,如布魯克林博物館、大都會藝術博物館。

1968年,巴斯奎特在布魯克林街頭玩耍的時候遭遇車禍。住院期間,他的母親給他帶了一本19世紀解剖學復印本《格雷的解剖學》,以及達芬奇的解剖圖資料。這些成為了日后巴斯奎特藝術的重要創作源泉,他甚至為1979年創建的實驗樂隊起了個相同的名“格雷(gray)”。不過,很快,他發現自己將在繪畫領域受人矚目,而非音樂。

家境優越的他,卻從小反叛,迷戀街頭文化。15歲開始離家出走,在華盛頓廣場流浪,后被警察送回家。1976年,17歲的巴斯奎特從學校退學,被他父親趕出家門,從此他寄居朋友家,依靠變賣T恤衫和手工明信片為生。此時,他開始在蘇荷(SoHo)街區、曼哈頓的墻上,以及華盛頓廣場、紐約地鐵的車廂上創作涂鴉,并以“SAMO”(same old shit:老掉牙的臭狗屎)的標記為人熟知。

1979年,安迪·沃霍爾通過《訪談雜志》的編輯佩姬·鮑威爾的推薦,特地買了他的一張手繪明信片而互相認識,從此把他視為非凡的天才,帶他一起制作作品,一起參加展覽,此后,巴斯奎特的藝術道路一路水漲船高。然而,當時安迪·沃霍爾為了讓巴斯奎特的成名更加激勵人心,對外宣稱巴斯奎特是在加勒比島的貧民窟里出生,只身游蕩紐約,每晚在紙箱里流浪。不管怎樣,當巴斯奎特被安迪·沃霍爾看中的時候,他知道這是一個機會。

經過沃霍爾的推薦,1981年,在非盈利的紐約當代藝術中心(PS1)和藝術與城市資源機構舉辦的“紐約/新浪潮”群展上,巴斯奎特初露鋒芒。1982年第一次個展在紐約的安尼娜·諾塞伊畫廊舉辦,在開幕的當晚所有作品全部銷售一空,巴斯奎特獲得25萬美金的收入。1983年,巴斯奎特參加了在紐約惠特尼美國藝術博物館舉行的雙年展,成為了這一展覽歷史上最年輕的參展藝術家,從此奠定了這位23歲藝術家無可比擬的知名度。

很早以前,他自己已經預感將會站在藝術舞臺中央。在遇見沃霍爾之前,他的藝術其實已經成熟。畫面出現符號、兒童般稚拙的線條,無處不在的文字注釋、標志的皇冠符號、多彩的色彩表現已經非常具有感染力。那時,他有意識地在商人經常出現的街道上,在畫廊街區的墻上,用特殊的符號吸引主流藝術圈和當代藝術經紀人的眼球,足以顯見他想要躋身主流藝術圈的野心。而安迪·沃霍爾正是幫他推到藝術生涯頂峰的重要人物。

街頭藝術進入主流空間

他是美國新表現主義的領軍人物,他的繪畫中,自由書寫的同時也訴諸強烈的情感。作品有超現實主義自動寫作的痕跡,也有波普藝術表現大眾文化的特質。

他作品中黑人頭像的重復出現、皇冠、文字、文字被劃傷的痕跡、版權字樣等符號充斥著所有的作品,形成一套獨特的視覺語匯。這些文字和符號各有其象征意義與政治意義:牛奶(代表白人)、肥皂(代表白色清洗)、棉花(代表奴隸)、白色代表著壓迫等等。他的作品看似隨心所欲,其實在畫面中流露著各種典故和巧思,凌亂的畫面其實以多層次繪畫來隱喻歷史在征服和抵抗之間的凌亂感。看似年輕的他,其實已經有著非常成熟的思想。他的音樂伙伴米蓋爾·霍爾曼曾經描述道:“他只有19歲,但我已經被他超前的思想折服了,他給我的感覺就像是一個年過40、環游過世界的長者,甚至像一個超脫常人的神。很多認識他的人都有同樣的感覺。”

然而,他的繪畫是自學成才的。他常常從藝術史里尋找創作靈感。畫作里,不難看到畢加索、托姆布雷、培根等人的影響。

他也從日常生活中尋找創作素材。日常的凌亂手稿是他真實自我的寫照。最近正在克利夫蘭美術館展出“不為人知的筆記本”,正是他日常時光的片段思緒,筆記本充斥著支離破碎的詩歌、文字游戲、素描以及他對街頭生活和流行文化的社會觀察。隨處可見的圖像、文字、音樂、朋友們教科書上的圖表、物品包裝上的原料成分、街頭的標記等等大眾文化圖像都是他記錄的內容,也是他創作的靈感來源。筆記上的文字并不是寫出來的,而是畫出來的。字母在小小的頁面上,也布局講究,充滿變化,無異于一幅幅完整的藝術作品。