皺皮油丹 (樟科) 在云南東南部的發現及其生物地理學意義

莫月清 李朗 張金國 李錫文 李捷

摘要: 該文報道了在云南省馬關縣古林箐省級自然保護區發現的一個云南省新記錄種——皺皮油丹 (Alseodaphne rugosa Merr. et Chun),并對其形態、生境及該新記錄種的生物地理學意義進行了描述與討論。此新記錄種的發現對樟科油丹屬植物的系統分類學、生物地理學和區域生物多樣性等方面的研究具有重要意義,同時也為探討海南島的起源問題提供了具有價值的研究材料。

關鍵詞: 皺皮油丹, 樟科, 新記錄種, 生物地理學, 海南島

中圖分類號: Q948.15文獻標識碼: A文章編號: 10003142(2017)07091209

樟科 (Lauraceae) 隸屬于被子植物門 (Angiospermae) 木蘭亞綱 (Magnoliid) 樟目(Laurales) (Reveal & Chase, 2011),是一個較大的木本植物類群[除草本寄生無根藤屬(Cassytha Linn.)外],全世界約50屬,2 500~3 000種,廣泛分布于世界熱帶至亞熱帶地區(Rohwer, 1993; Chanderbali et al, 2001; 李捷和李錫文,2004)。

油丹屬 (Alseodaphne Nees) 隸屬于樟科,全球50余種,90%的物種集中分布于亞洲的熱帶地區,具體分布范圍自斯里蘭卡,經印度、中南半島及我國南部,至馬來西亞、印度尼西亞及菲律賓。我國約有10種,產云南南部及廣東、海南 (李錫文等,1982; Li et al, 2008)。

在我國分布的10種油丹屬植物分別為毛葉油丹 [Alseodaphne andersonii (King ex Hook. f.) Kosterm.]、細梗油丹 (A. gracilis Kosterm.)、油丹 (A. hainanensis Merr.)、河口油丹 (A. hokouensis H. W. Li)、黃連山油丹 (A. huanglianshanensis H. W. Li & Y. M. Shui)、麻栗坡油丹 [A. marlipoensis (H. W. Li) H. W. Li]、長柄油丹 [A. petiolaris (Meissn.) Hook. f.]、皺皮油丹 (A. rugosa Merr. et Chun)、西疇油丹 (A. sichourensis H. W. Li) 和云南油丹 (A. yunnanensis Kosterm.),它們主要分布在廣東、云南和海南 (李錫文等,1982; Li et al, 2008)。皺皮油丹是我國的特有油丹屬物種之一,之前報道僅分布在海南,為海南特有種 (陳煥鏞,1964)。關于海南島的特有種有較多文獻報道,大多學者希望借助海南島的特有種來揭示其植物區系的起源和年齡(邢福武等,1995;王發國等,2006;秦新生等,2011),而且大多學者都認為海南島的植物區系起源于華夏植物區系(繆汝槐,1986;王伯蓀,1982;張超常和劉蘭芳,1983)。

海南島是我國僅次于臺灣島的第二大島嶼,關于海南島的研究文獻不在少數。在以往的研究文獻中,不少學者研究發現海南島與大陸有很多相似性(地質特征相似,植物區系關系密切),并推測海南島可能是從大陸分離出去的,而關于海南島從大陸分離的位置也存在不少爭議,有的學者認為海南島是從廣東省分離出去的(林曉東和宗永強,1987;趙煥庭等,2007),而有的學者則認為海南島是從北部灣分離出去的 (Zhu, 2016; 梁光河,2013)。

2016年5月至8月期間,我們在云南省馬關縣古林箐省級自然保護區采集到一種油丹屬植物標本若干份,經鑒定為皺皮油丹,是該物種在云南省分布的新記錄。此新記錄種的發現對樟科油丹屬植物的系統分類學、生物地理學和區域生物多樣性等方面的研究具有重要的意義,同時也為探討海南島的起源問題提供了具有價值的研究材料。

1研究方法

1.1 形態特征比較鑒定

在野外采集生長良好,具有代表性的枝條,充分干燥制作成標本,對該物種初步鑒定為皺皮油丹。但由于皺皮油丹為海南特有種,尚未在云南發現,所以還通過查閱《中國植物志》第31卷樟科 (李錫文等,1982)、Flora of China(第7卷樟科) (Li et al, 2008)、《海南植物志》第1卷樟科 (陳煥鏞等,1964)以及皺皮油丹發表時的原始文獻 (Merrill & Chun, 1935)中皺皮油丹的形態描述,并和皺皮油丹模式標本以及以往在海南采集到的皺皮油丹標本進行形態比較研究,以進一步鑒定該物種。

1.2 分子系統學手段鑒定

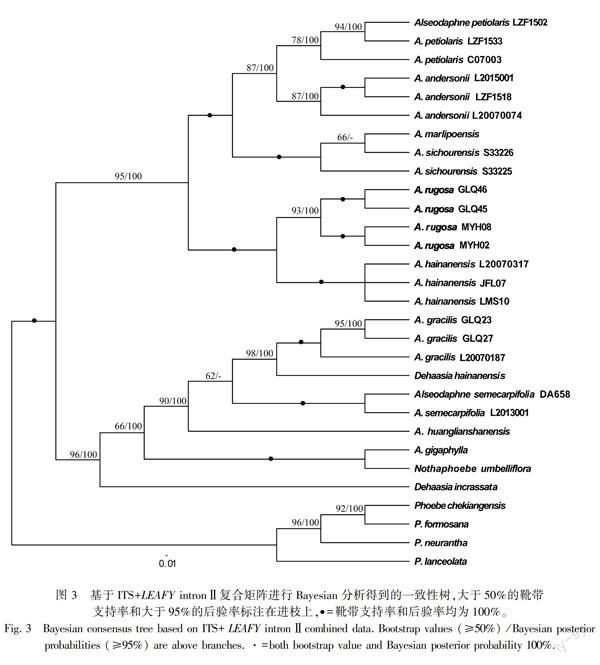

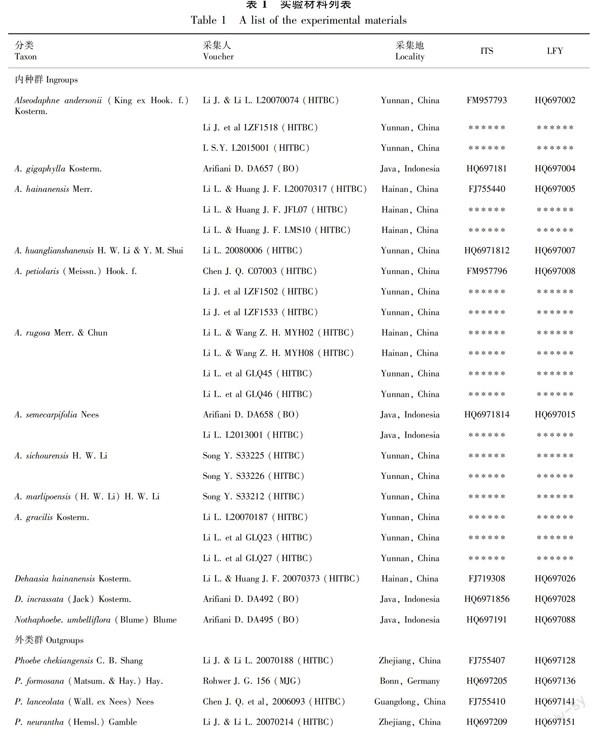

1.2.1 實驗材料為進一步確定該種的分類學身份,本研究增加了分子系統學的研究方法。根據Li et al (2011)的研究方法,我們選取ITS (Internal Transcribed Spacer) 和LEAFY intronⅡ序列作為分子標記。共選取油丹屬10種共23個個體(主要包括海南采集到的皺皮油丹MYH02、MYH08兩個個體,以及云南采集到的皺皮油丹GLQ45、GLQ46兩個個體,其余油丹屬種類詳見表1);此外,還包括蓮桂屬 (Dehaasia Bl.) 2種,賽楠屬 (Nothaphoebe Bl.) 1種,共計13個種類作為內類群,選取楠屬 (Phoebe Nees) 4種作為外類群。詳見表1。

1.2.2 實驗方案本研究使用的實驗方法 (包括DNA提取,PCR擴增,測序等) 沿襲Li et al (2011)的研究方法來進行,形成ITS和LEAFY intronⅡ序列聯合矩陣,并用貝葉斯分析 (Bayesian Inference, BI) 和最大簡約法 (maximum parsimony, MP) 對聯合矩陣進行系統發育分析。

貝葉斯分析使用 MrBayes 3.1.2(Huelsenbeck & Ronquist, 2001; Ronquist & Huelsenbeck, 2003) 軟

件進行運算,對4個平行進化鏈進行200萬代運算。馬爾可夫鏈 (Makov chains) 每100代取樣1次,得到的系統進化樹去掉前25%作為 “burn-in”,然后對剩下的系統進化樹進行一致性分析,得到系統進化樹,支持率用后驗率 (posterior probability value) 表示。

最大簡約法分析使用PAUP 4.0b10 (Swofford, 2003)軟件進行運算,分析采用啟發式搜索 (Heuristic search),具體參數為random addition sequence with 1000 replicates, TBR branch-swapping, STEEPEST DESCENT, MULTREES in effect, all characters were unordered, equally weighted。得到的系統進化樹使用靴帶法進行檢測 (100 Bootstrap replicates),支持率用靴帶支持率 (Bootstrap value) 表示。

2研究結果

2.1 皺皮油丹形態學比較結果

通過對皺皮油丹模式標本的比對,以及對海南和云南兩地該種的形態比較,我們發現云南所采集到的該油丹屬物種與皺皮油丹,除在果實大小存在差異外,其它特征較為吻合。

常綠喬木,高達13 m,胸徑達40 cm。老枝粗壯,灰白色,具光澤,有多數縱向開裂的突起的褐色橢圓形皮孔和近圓形大葉痕。葉互生,集生于枝梢,長圓狀倒卵形或長圓狀倒披針形,長12~32 cm,寬3.5~9 cm,先端短漸尖,基部楔形,革質,上面干時淺棕色,光亮,下面綠白色,中脈淺棕色,上面凹陷,下面明顯凸起,淺棕色,細脈顯著,網狀;葉柄粗壯,長1~2.5 cm,腹面具槽,背面圓形。圓錐花序腋生于去年生枝條近頂端,長15~20 cm,多花,無毛,多分枝;總梗長4.5~10 cm;花梗纖細,長5~8 mm,無毛。花被片6,近等大,外面無毛,內面密被白色柔毛,外輪花被片寬卵形,長2 mm,寬1.5 mm,先端銳尖,內輪花被片寬卵形,長2.5 mm,寬2.2 mm,先端銳尖,果時均脫落。能育雄蕊9,第一輪雄蕊長約2 mm,花絲長約1.5 mm,被疏柔毛,花藥橢圓形,先端截平,4室,上2室較小,下兩室較大,藥室均內向,第二輪雄蕊長約1.8 mm,花絲稍長于花藥,被疏柔毛,花藥橢圓形先端截平,4室,上2室較小,下兩室較大,藥室均內向,第三輪雄蕊長2.2 mm,花絲稍長于花藥,被疏柔毛,近基部有成對圓狀心形具短柄腺體,花藥長圓形,4室,上2室較小,下兩室較大,均外向。退化雄蕊明顯,長1.8 mm,三角狀箭頭形,具柄。子房橢球形,長1.2 mm,無毛,花柱長0.8 mm,柱頭盤狀,不明顯。果序近頂生,粗壯,長10~18 cm,無毛。果扁球形,長4 cm,直徑4.5 cm;果梗粗壯,長1~2.5 cm,頂端直徑0.5~1 cm,鮮時肉質,多疣。花期5—6月,果期7—10月。

以上形態描述依據云南新記錄的標本做出 (圖1, 圖2: AB)。

憑證標本: 云南省馬關縣,古林箐省級自然保護區:李朗 (Li L),劉志芳 (Liu LZ),莫月清 (Mo YQ),張金國 (Zhang JG),GLQ26 (HITBC), GLQ33 (HITBC), GLQ45 (HITBC), GLQ46 (HITBC), 2016年5月16日。云南省馬關縣,古林箐省級自然保護區:李朗 (Li L),蔡超男(Cai CN),莫月清 (Mo YQ) ,張金國 (Zhang JG),20160032 (HITBC), 20160033 (HITBC), 20160036 (HITBC), 2016007 (HITBC), 20160038 (HITBC), 20160040 (HITBC),2016年8月28日。

海南省鸚哥嶺國家級自然保護區:李朗 (Li L),黃建峰 (Huang JF),2013035 (HITBC), 2013026 (HITBC), 2013年4月18日。海南省鸚哥嶺國家級自然保護區:李朗 (Li L),2007369 (HITBC), 2007370 (HITBC), 2007371 (HITBC), 2007年11月27日。海南省保亭縣,興隆:侯寬昭 (Hou KZ),73452 (IBK),1935年8月14日。海南省定安縣,五指山:黃志 (Huang Z),35424 (IBK),1933年12月15日。海南省五指山:陳念駒 (Chen N J),44254 (IBK),1932年11月11日。

地理分布和生境:皺皮油丹分布于我國海南省鸚哥嶺、吊羅山、黎母山、尖峰嶺、五指山和霸王嶺,和云南東南部,生長在海拔700~1 300 m的山谷密林中。與皺皮油丹親緣關系密切 (Li et al, 2011) 的油丹同樣分布在海南的鸚哥嶺、吊羅山、黎母山、尖峰嶺、五指山和霸王嶺,另一分布地為越南北部老街省,與云南省馬關縣的地理距離極近。

應該指出的是云南產的皺皮油丹與海南產的存在果實大小差異,云南皺皮油丹果長3.5~4.5 cm,直徑4~5 cm,海南皺皮油丹果長2~3 cm,直徑2.5~3.5 cm,果實形態幾無差異(圖2:A,DF),僅依據較大果實這一差別特征另立一新種,顯然是不合適的。鑒于該物種在云南與海南的分布存在地理距離和生境差異,且目前掌握的研究材料尚不是十分充分,特別是目前沒有觀察到海南皺皮油丹的花形態特征,故暫不考慮作種下分類處理。

2.2 系統發育分析結果

基于ITS+LEAFY intronⅡ聯合矩陣,使用貝葉斯和最大簡約法分析得到的系統發育樹一致,因此在本文中只展示貝葉斯分析結果。在云南分布的皺皮油丹的兩個個體 (GLQ45、GLQ46) 與在海南分布的皺皮油丹的兩個個體 (MYH02、MYH08) 形成一單系分支 (93%的靴帶支持率和100%的后驗率,見圖3中突出顯示個體);此兩地的個體又分別形成單系分支 (均有100%的靴帶支持率和后驗率),說明云南皺皮油丹鑒定可靠;其中皺皮油丹又與主要分布于海南的另一油丹屬物種——油丹的系統關系非常密切 ,二者在系統發育樹上形成一單系分支(100%的靴帶支持率和后驗率) (圖3)。

綜上所述,結合形態學比較和分子系統學的研究結果,于云南采集到的油丹屬物種確認為皺皮油丹,此為皺皮油丹在云南的新記錄。3新記錄種發現的生物地理學意義

皺皮油丹是海南的特有物種,如今在云南新記錄的發現,對于該物種的生物地理學以及區域生物多樣性研究均有著非常重大的意義。皺皮油丹在云南和海南兩地呈間斷分布格局的現象,證實了海南島與大陸之間存在聯系。關于海南島的起源問題已經有相當多文獻的報道,其中影響較大的是梁光河 (2013)在前人研究的基礎上提出的海南島從大陸北部灣分離出去的8項證據:①東南亞地塊逃逸構造與新特提斯演化在地質上得到了廣泛認可;②地形地貌和山脊復原后能夠得到極好的吻合;③地質層位、斷裂帶、巖漿巖復原后能夠得到極好的吻合;④石油地震勘探和深海油氣鉆探發現了海南島小齒輪的邊界;⑤瓊東南中央凹陷帶油氣鉆探結果證明其中沉積物來源于紅河沖積物;⑥GPS觀測證實海南島目前仍然在向東南漂移并伴隨左旋;⑦海南島大型非本土動物存在的歷史說明其曾經與大陸相連;⑧人口分布特征的一致性。這些證據均說明海南島起源于大陸。

此外,有關化石方面的報道也支持了此觀點。劉裕生 (1990) 報道了發現于廣西百色盆地更新統長蛇嶺組的油丹近似種 (Alseodaphne cf. hainanensis Merr.) 的葉片化石;韋利杰等 (2005) 曾于云南騰沖上新統芒棒組采到油丹 (A. hainanensis Merr.) 的葉片化石;Hu et al(2007) 對浙江嵊州上新世地層中發現的油丹近似種 (Alseodaphne cf. hainanensis Merr.) 的葉表皮特征以及古氣候進行了詳細研究。李景照等 (2009) 在海南島長昌盆地始新世長昌組中發現了樟科植物一新種長昌油丹 (Alseodaphne changchangensis) 的完整葉片化石標本,這是迄今發現的時代最早、緯度最低的油丹屬化石,并發現其與現生油丹 (A. hainanensis Merr.) 最為相似。以上這些化石證據說明油丹曾在大陸和海南廣泛分布,隨著地質變遷與氣候變化,油丹分布范圍逐漸縮小,如今主要分布在越南北部及中國海南 (李錫文等,1982),呈現間斷分布格局。而皺皮油丹與油丹的系統發育關系非常密切,在系統發育樹上呈姊妹關系,如今皺皮油丹在云南新記錄的發現,使其和油丹呈現類似的間斷分布格局(云南東南部與海南、越南北部與中國海南;中國云南東南部與越南北部毗鄰),暗示了海南島與大陸之間的聯系。

一個島嶼的特有植物能夠在一定程度上揭示它的起源和年齡以及演化規律,很多學者研究發現海南島的特有植物比例較低,推測其起源于大陸。Zhu (2016) 更是詳細研究了海南島種子植物共196科,1 283屬和3 894種的分布式樣,并將越南的植物區系以及中國的廣西和廣東等地的植物區系與中國海南的植物區系相比較,結果發現海南島的植物區系在科屬水平上以熱帶分布為主,亞洲熱帶分布占23.85%,而東亞分布僅占3.74%,且只有7屬和約10%的物種是海南島特有的,如此低比例的特有屬種暗示了其起源于大陸。此外,Zhu (2016)的研究還發現中國海南島的種子植物種類與越南地區以及中國的廣西和云南地區在科屬水平上有極大的相似性,故推測中國海南島曾與越南北部和中國的廣西接壤。

本研究發現海南的特有種——皺皮油丹在云南也有分布,恰恰支持了關于海南島起源于大陸,并從大陸分離出去的觀點。與皺皮油丹一同分布于中國海南島的油丹,也已經被發現在越南北部有所分布 (李錫文等,1982)。這也支持和印證了中國海南島曾與中國的廣西以及越南北部接壤的觀點。

致謝野外考察得到了云南省林業廳、古林箐省級自然保護區管理局的大力支持;采樣工作得到了中國科學院西雙版納熱帶植物園植物系統發育與保護生物學實驗室劉志芳同學、蔡超男同學的協助;該物種線條圖由中國科學院昆明植物研究所王凌老師完成。在此一并表示感謝。

參考文獻:

CHANDERBALI AS, VAN DER WERFF H, RENNER SS, 2001. Phylogeny and historical biogeography of Lauraceae: Evidence from the chloroplast and nuclear genomes [J]. Ann Mo Bot Gard, 88(1): 104-134. doi:10.2307/2666133.

CHEN HY, 1964. Alseodaphne N [M]//Flora of Hainan. Tomus 1. Beijing: Science Press: 265-266. [陳煥鏞, 1964. 油丹屬 [M]//海南植物志:第1卷. 北京: 科學出版社: 265-266.]

CHEN J Q, LI L, LI J, et al, 2009. Bayesian inference of nrDNA ITS sequences from Machilus (Lauraceae) and its systematic significance [J]. Acta Bot Yunnan, 31(2): 117-126. [陳俊秋, 李朗, 李捷, 等, 2009. 樟科潤楠屬植物ITS序列貝葉斯分析及其系統學意義 [J]. 云南植物研究, 31(2): 117-126.]

HUELSENBECK JP, RONQUIST F, 2001. MrBayes: Bayesian inference of phylogenetic trees [J]. Bioinformatics, 17(8): 754-755.

HU YQ, FERGUSON DK, LI CS, et al, 2007. Alseodaphne (Lauraceae) from the Pliocene of China and its paleoclimatic significance [J]. Rev Palaeobot Palynol, 146(1-4), 277-285. doi:10.1016/j.revpalbo.2007.06.002.

LIAO RH, 1986. A gymnospermous floristic analysis of Hainan Island [J]. Acta Sci Nat Univ Sunyatseni (Nat Sci Ed), 25(4): 59-65. [繆汝槐, 1986. 海南島裸子植物區系 [J]. 中山大學學報(自然科學版), 25(4): 59-65.]

LIANG GH, 2013. Eight evidences about Hainan Island separated from Chinas Beibuwan Gulf with drifting and rotation [J]. Acta Geol Sin, 87(Z): 73-76. [梁光河, 2013. 海南島從中國北部灣分離旋轉漂移出去的8大證據 [J]. 地質學報, 87(Z): 73-76.]

LI HW, BAI PY, LI SG, et al, 1982. Alseodaphne N [M]//Flora Reipublicae Popularis Sinicae. Tomus 31. Beijing: Science Press: 68-79. [李錫文,白佩瑜,李樹剛,等, 1982. 油丹屬 [M]//中國植物志:第31卷. 北京: 科學出版社: 68-79.]

LI HW, LI J, HUANG PH, et al, 2008. Lauraceae [M]//WU ZY, RAVEN PH, HONG DY. Flora of China. Beijing: Science Press; St. Louis: Missouri Botanical Garden Press, 7: 102-254.

LI J, LI HW, 2004. Advances in Lauraceae systematic research on the world scale [J]. Acta Bot Yunnan, 26(1): 1-11. [李捷, 李錫文, 2004. 世界樟科植物系統學研究進展 [J]. 云南植物研究, 26(1): 1-11.]

LI JZ, QIU J, LIAO WB, et al, 2009. Eocene fossil Alseodaphne from Hainan Island of China and its paleoclimatic implications [J]. Sci Chin (Ser D: Earch Sci), 39(12): 1753-1758. [李景照, 邱玨, 廖文波,等, 2009,. 海南島始新世Alseodaphne化石及其古氣候指示 [J]. 中國科學 (D輯:地球科學), 39(12): 1753-1758.]

LI L, LI J, ROHWER JG, et al, 2011. Molecular phylogenetic analysis of the Persea group (Lauraceae) and its biogeographic implications on the evolution of tropical and subtropical AmphiPacific disjunctions [J]. Am J Bot, 98(9): 1520-1536.

LIU XD, ZONG YQ, 1987. More on the origin of the Qiongzhou Strait [J]. Trop Geogr, 7(4): 338-345. [林曉東, 宗永強, 1987. 再論瓊州海峽成因 [J]. 熱帶地理, 7(4): 338-345.]

LIU YS, 1990. Cuticular studies on two Pleistocene species of Lauraceae in Baise Basin, Guangxi [J]. Acta Bot Sin, 32(10): 805-808+829-830. [劉裕生, 1990. 廣西百色盆地更新世樟科兩種植物角質層研究 [J]. 植物學報, 32(10): 805-808+829-830.]

MERRILL, CHUN, 1935. Additions to our knowledge of the Hainan flora Ⅱ [J]. Sunyatsenia, 2(3/4): 244-245.

QIN XS, ZHONG YF, SONG XQ, et al, 2011. The wild endemic resources of ornamental plants and their utilization in Hainan Island [J]. Chin Landsc Architect, 27(7): 72-78. [秦新生, 鐘云芳, 宋希強, 等, 2011. 海南特有野生花卉資源及其利用 [J]. 中國園林, 27(7): 72-78.]

REVEAL JL, CHASE MW, 2011. APG III: Bibliographical information and synonymy of Magnoliidae [J]. Phytotaxa, 19(1): 71-134.

ROHWER JG, 1993. Lauraceae [M]//KUBIZKI K, ROHWER JG, BITTRICH V. The families and genera of vascular plants; Berlin: Springer-Verlag, 2: 366-391.

ROHWER JG, LI J, RUDOLPH B, et al, 2009. Is Persea (Lauraceae) monophyletic? Evidence from nuclear ribosomal ITS sequences [J]. Taxon, 58(4): 1153-1167.

RONQUIST F, HUELSENBECK JP, 2003. MrBayes 3: Bayesian phylogenetic inference under mixed models [J]. Bioinformatics, 19(12): 1572-1574. doi:10.1093/bioinformatics/btg180

SWOFFORD DL, 2003. PAUP*: Phylogenetic analysis using parsimony (*and other methods), version 4.0b10 [J]. Sunderland: Sinauer Associates.

WEI LJ, SUN BN, XIE SP, et al, 2005. Epidermal microstructural studies on plant Alseodaphne Hainanensis Merr. from the pliocene of Tengchong in Yunnan Province [J]. Acta Micropalaeontol Sin, 22(4): 392-399. [韋利杰, 孫柏年, 解三平, 等, 2005. 云南騰沖上新統植物油丹Alseodaphne hainanensis Merr.表皮微細構造研究 [J]. 微體古生物學報, 22(4): 392-399.]

WANG BS, 1982. The pteridophyte flora of Hainan [J]. Acta Sci Nat Nat Univ Sunyatseni (Nat Sci Ed), 21(1): 94-100. [王伯蓀,1982. 海南島蕨類植物區系 [J]. 中山大學學報(自然科學版), 21(1): 94-100.]

WANG FG, QIN XS, CHEN HF, et al, 2006. Endemic plants in limestone region on Hainan Island [J]. J Trop & Subtrop Bot, 14(1): 45-54. [王發國, 秦新生, 陳紅鋒,等, 2006. 海南島石灰巖特有植物的初步研究 [J]. 熱帶亞熱帶植物學報, 14(1): 45-54.]

XING FW, WU DL, LI ZX, et al, 1995. Eedemic plants of Hainan Island [J]. J Trop & Subtrop Bot, 3(1): 1-12. [邢福武,吳德鄰,李澤賢,等, 1995. 海南島特有植物的研究 [J]. 熱帶亞熱帶植物學報, 3(1): 1-12.]

ZHANG CC, LIU LF, 1983. The angiospermous flora of Hainan [J]. Acta Sci Nat Univ Sunyatseni (Nat Sci Ed), 22(3): 69-76. [張超常, 劉蘭芳, 1983. 海南島被子植物區系 [J]. 中山大學學報(自然科學版), 22(3): 69-76.]

ZHAO HT, WANG LR, YUAN JY, 2007. Origin and time of Qiongzhou Strait [J]. Marin Geol Quat Geol, 27(2): 33-40. [趙煥庭, 王麗榮, 袁家義, 2007. 瓊州海峽成因與時代 [J]. 海洋地質與第四紀地質, 27(2): 33-40.]

ZHU H, 2016. Biogeographical evidences help revealing the origin of Hainan Island [J]. PLoS ONE, 11(4), e0151941.