長干塔影今安在 牛首傳燈燃尊前

薛翔

牛首山,南京城南的一片凈土,早在晉元帝定都建康時就已受到關注。史載,司馬睿初巡牛首山,見二峰威嚴屹立,大喜日:此乃天之雙闕也,顯我皇威!

史稱為“清初四大畫僧”之一的髡殘(1612-1692),正是于彼時此地成就了他非凡的藝術人生。髡殘生于常德,生日恰值四月初八,喜逢佛誕日,家人信其佛緣深厚,而這位劉姓俗子20多歲就已皈依佛門了。順治十一年(1654年)以后,他到南京長干寺校經,竟而開啟了他的藝術旅程。據其好友、桐城名±錢澄之《髡殘石溪小傳》稱,四十多歲的髡殘常與之議論,而往往又即興揮毫,“作山水人物脫盡常蹊……自成其畫,亦自成其禪也。”髡殘的繪畫作品也大多出現于其后的十余年間,稀世而珍貴。其間,他結識了一批重要的朋友,如顧炎武、程正揆、方以智、周亮工、錢謙益等,不乏文壇巨子、畫壇高人。而髡殘云游行腳中的見識與感受,也令其詩情勃發,畫意綻開。龔賢見到髡殘畫作時深嘆:“畫品逸為上”;金陵畫家“逸品則首推‘二溪,日石溪(髡殘),日青溪(程正揆)。石溪畫粗服亂頭,如王孟津(鐸)書法。”

髡殘繪事中,周亮工的出現是一個要點。1661年,周氏奔母喪至南京,結識髡殘。這對當事二者來說都是一個不小的震撼。髡殘記到:“此翁具法眼者。”且多次在題畫中對周氏奉承有加,頗有一番伯樂當前的意味。而周氏也從與髡殘的交往中得到了不少墨寶,同時,也覺察到了其畫作演變出的新境況。縱觀畫史,宋至元,一變;元至吳門,一變;而吳門至“四僧畫”,又一大變。髡殘為其擔當者之一,其繪畫以“元四家”為用,尤以王蒙(叔明)、黃公望(大癡)為得力者。

髡殘作畫并無師徒關系可以祖述。有據稱,他從程正揆府上得以閱覽歷代名跡數種,其中包括王蒙的。作為參禪悟道的他,心有靈犀,自以其善于悟對天情,敏于捕捉剎那的天份,而快速達成繪畫創作的自我節奏與風貌。故石濤因此而稱之為“一代解人”,此一“解”富含了通達、蛻變之意。

髡殘與金陵結下的佛緣、人緣、畫緣為世人所樂道。然而,層疊的迷霧依舊籠罩著與之相關的結點,謎團的解析更有期于對歷史殘跡進行更深、更透的收集與厘清。

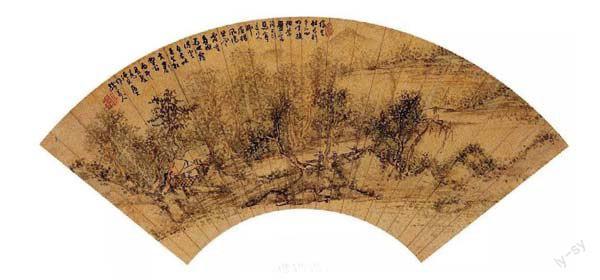

1661年為辛丑,髡殘從一個隱名的行腳僧步入了良好的繪畫狀態。后人大致可以判斷的因素有:一、他在佛門機構內遭遇不和諧,這種景況以至壞到“寺僧瞰其亡,而滅其居”的地步。二、此前一年,他行腳黃山,大自然的寬厚包容了他藝術的心。三、恰當其時,他交友中的一個亮點忽然出現,即周亮工(櫟園)的金陵之行。周亮工,歷史“大人物”,他對藝文、對藝人的特別關愛,在士人以至下層藝人層面,有著非同常可的召喚力、影響力。髡殘的繪畫竟得到了周氏的真誠肯定。盡管髡殘對此一再自謙,然而可信的是髡殘的內心已經由此產生了一種新的積極能量,而一發傾注在繪事上,將一生煉就的美好意愿得以轉化、傳達。在日常的生活、社會的交流中,他的畫名亦令他苦于應酬;在一幅贈予“君達居士”的山水畫扇面上他曾題寫道:“余畫雖拙,±大夫多求之,苦不能遍應。”此說明,髡殘的藝術成就并不是一個偶然的傳說或某個人對他的賞識。

近年來繁盛的物流翻起了歷史沉積,讓我們有幸目睹到髡殘贈予周亮工的三件畫作,它們都是在辛丑秋完成的。

2013年中國嘉德春季拍賣會出現了一件《辛丑為周亮工作山水》,此作在《三秋閣書畫錄》中有記載。跋文為:“東坡云:書畫當以氣韻勝人,不可有霸滯之氣;有則落流俗之習,安可論畫。今櫟園居士為當代第一流人物,乃賞鑒之大方家也。常囑殘衲作畫,余不敢以能事對。強之再,遂伸毫濡墨作此。自顧位置稍覺妥穩,而居士亦撫掌稱快。此佘之厚幸也。何似!石道人,時辛丑八月在佛堂關中清事。”此作為“定遠齋”(張學良)舊藏,拍得2300余萬元。

第二件為2013年北京保利秋季拍賣會出現的《秋山草堂圖》。裱邊有徐悲鴻、張大干、傅抱石等人題跋,為黃養輝舊藏,估價800萬至1000萬元。跋文為:“辛丑深秋,櫟公居士枉駕山中,留榻經旬。靜談禪旨及六法之微。論畫精髓者,必多覽書史,更登山窮源,方能造意。然大居士為當代名儒,至殘衲不過天地間一個懶漢,曉得甚么畫來。余響嘗宿黃山,見朝夕云煙,幻景林翳,然非人世也。居士遂出宣德紙,隨意屬圖,聊記風味云耳。居士當喝棒教我。石溪道者合爪。”

第三件為天渡樓藏《贈櫟公山水圖》。題跋為“櫟公詩詞流逸,筆下無點塵氣。索一親近老僧,老僧病,不能以文為交。辛丑秋,余行腳長干塔下,有友持王叔明(蒙)跡展玩之,真!點染用筆俱不可仿佛,因勉強作此圖。櫟公適至,愛賞不已,即以呈教。雖愧對古人,借以報有聲之畫,云呵。幽棲石道人”。

此作恰為張大千34歲時臨摹過的范本,大干題曰:“壬申(1932年)之二月于退谷讀石溪僧畫,對臨并書。”

《贈櫟公山水圖》圖式上傳承了宋元以來一再倡導的大勢:自上而下,高峰聳峙,古柏盤基;大S型的脈向,襯托出張力與平衡;間以瀑水繚繞,云蒸霞蔚,不經意間烘染出深溝壑谷的靜與動、縱與深;近遠處,寺塔若隱,客閑忽現,一派肅穆又豁然的景象。而其賦色用筆,更是流露出一代達人的高超手腕:比對細節,出筆從容自任,落筆蒼古厚道,毫無拘拘然之窘迫之態;筆沉而穩,鋒活而健,濃淡干濕一任自流,明朗天成,一股由內而表的真氣游離其間;山頭石縫,叢生的灌木苔痕之表現手法,恰恰證實了他對江寧一帶山林丘壑的熟視;平淺的褚色,從另一側面印證了他對元人“淺絳法”的鐘情。

髡殘,佛門中的另類,畫家中的另類,并不因生計而職業化地創作,往往只為興致所至,隨心而動;以心寫意,不以俗情媚世。故而讀其作品,人們往往不得要領。這也恰恰造成了后來仿造者難以仿佛的關鍵之所在。髡殘的托名之偽作,有兩類最常見,一類是把作畫要點放在了對傳統技術的訴求上,而落入刻板、僵化;另一類是作畫的焦點放在了對“寫意”的歪曲與夸大上,從而流入荒浮、輕佻。如此等等,在《贈櫟公山水圖》中全然不見。

關于《贈櫟公山水圖》的創作,若以龔賢的點評尤為恰當:“粗服亂頭也。”恰如髡殘以其個性的禿筆所記錄下的情形:辛丑秋日,我路過長干寺,見到一幅王蒙作品,感悟頗深,自己即隨興畫了一幅。而“櫟公適至,愛賞不已”,故即以為贈,請其指教。

上記三段跋文提示、證明了一些史況:1.自順治中后期以來,髡殘一直行腳于牛首山與長干寺之間。他待周亮工恭維有加,稱其“第一流人物”。2.周亮工從髡殘處得畫甚豐,髡殘說“常囑殘衲作畫”。3.髡殘為之作畫,形態大致分三種:為周氏精心特制;周氏“出宣德紙”訂制;周氏“適至”而“愛”之索取。

從上述三種作品風貌看,后者更彰顯出髡殘大師藝術創作中自主、豁達、輝光、弘遠的情懷。《贈櫟公山水圖》誕出于古金陵長干寺之長干塔下,地靈人杰,不愧為世間的瑰寶和真實的史證。